对舰船反导有源干扰的试验效果评估准则研究*

李仙茂,林晓烘,甘厚吉,汪宏宇

(1.海军工程大学 电子工程学院,湖北 武汉 430033;2. 中国人民解放军31433部队,辽宁 沈阳 110034)

0 引言

对舰船生存最大威胁的是反舰导弹,反舰导弹绝大部分都带有雷达主/被动制导的导引头,对这类反舰导弹实施有源干扰是提高舰船生存能力的关键。

通过研究效果评估准则,有利于建立起一套较为完整的舰船反导雷达有源干扰效果评估指标体系、相应指标的计算和试验方法。这不仅可对雷达对抗装备反导效果进行定量或定性评估,还可引导和规范反导雷达对抗装备的设计研制、升级改造,指导装备列装的检验与验收,还可辅助部队在日常训练或演习中科学布设模拟对抗目标,评估相应电子对抗作战决策或行动的效果。近年来有学者提出了一些对反舰导弹末制导雷达干扰定量评估方法[1-8],文献[1]提出利用干扰前后的搜索时间和跟踪误差对比作为指标,评估干扰效果;文献[2]提出以脱靶率、落点精度、单发命中率和毁伤程度作为干扰效果评估依据;文献[3]提出基于引导时间、干扰功率、干扰频率对准度、电磁信号环境及干扰样式5项指标的模糊综合评估方法;文献[4]运用层次分析法和模糊综合评判法相结合进行量化评估方法;文献[8]受干扰后导弹偏离目标舰船的角度和距离作为干扰效果的指标。

文献[9-11]分别研究了反舰导弹末制导雷达抗有源干扰陆上试验规程和反舰导弹末制导雷达海上试验规程,以及弹道导弹干扰效果的试验和评估准则,对本文的研究具有一定的借鉴意义,但由于提出的年代较早,不能适应新体制、复合体制末制导雷达的情况。本文重点研究有源干扰效果评定的准则和评定方法,评定方法可分为舷内有源干扰、舷外有源干扰、舷内舷外组合有源干扰评定方法。

舰船有源干扰对抗反舰导弹可采用舷内有源干扰、舷外有源干扰和舷内舷外组合有源干扰3种方式。每种方式对抗效果的评估准则有很多类似之处,但也有差别,下文对舰船舷内、舷外2种干扰方式的干扰效果评定内容和评定方法进行分别的讨论。

1 评定内容

评定内容用于确定3种干扰方式的评定准则。雷达末制导导弹在攻击舰艇的过程中,主要分为主动雷达搜索、跟踪和被动跟踪干扰辐射源3种状态。没有反辐射跟踪的末制导雷达只有搜索和跟踪2种状态。有源干扰反导的最终成功标准,从作战的角度来说就是引偏导弹,使其不能在舰上爆炸或贴近舰艇爆炸。但作为试验,为高效多次地计算和统计成功率,可以从典型状态的改变来判断当前干扰是否成功,而不需要的导引头走完完整的攻击过程才做一次成功与否的判断。一定时间、一定状态下的一个干扰过程完成,即可判断此次干扰是否有效,单次干扰有效即单次干扰成功。通过多个干扰过程有效次数与试验总次数关系的统计,形成干扰成功率。

1.1 舷内干扰效果评定

1.1.1 舷内干扰效果评定准则

舷内干扰效果可通过以下2种准则进行评定:

(1) 单次干扰有效准则;

(2) 干扰成功率准则。

1.1.2 单次干扰有效评定准则

末制导雷达工作的目标是跟踪目标舰船,引导导弹打中目标舰船。因此,舰船舷内有源干扰的作用是使末制导雷达搜索状态无法转入跟踪状态,或跟踪状态不稳,或跟踪状态返回搜索状态,或末制导雷达跟踪误差过大,使导弹不能被正确引导击中目标,这些情况都表示干扰有效。跟踪状态包括被动跟踪干扰辐射源,跟踪误差过大包括被动跟踪干扰辐射源跟踪误差过大。

舷内雷达有源干扰设备对末制导雷达实施干扰,干扰效果满足下列条件之一,判定为干扰有效,反之,判定为干扰无效:

(1) 当末制导雷达处于搜索状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达无法由搜索状态转入跟踪状态(含主被动跟踪);

(2) 当末制导雷达处于主动模式下的稳定跟踪状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达对舰船目标的角度或距离跟踪误差大于其标称误差的3倍,或转入搜索状态;

(3) 当末制导雷达受到干扰后,末制导雷达转入跟踪干扰辐射源工作模式,在规定的时间内,末制导雷达对舰船目标的跟踪误差大于主动模式下标称误差的3倍;

(4) 当末制导雷达处于主动模式下的稳定跟踪状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达既没有稳定跟踪舰船目标,也没有转入跟踪干扰辐射源工作模式(即被动模式);

(5) 其他能够明确判定干扰有效的情况。

1.1.3 干扰成功率评定准则

根据多次试验获得的干扰成功率对干扰效果进行评定。

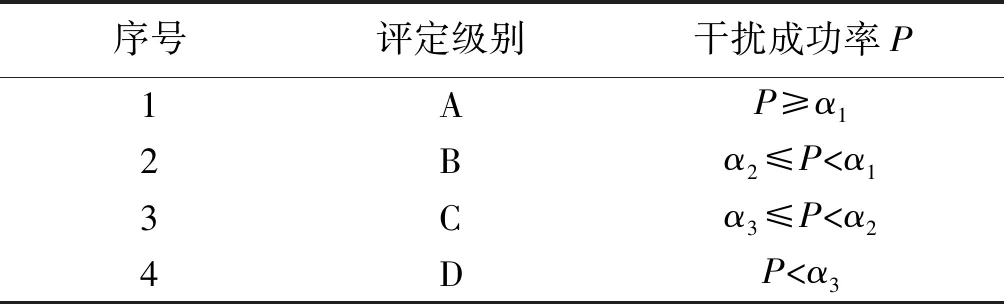

1.1.4 干扰效果分级

干扰效果分级是为了对干扰效果有一个定量的分阶。根据评定准则统计的干扰成功率将干扰效果分为A,B,C,D 4级,具体见表1。

表1 干扰效果分级表Table 1 Jamming effect clasification table

表1中的α1,α2,α3由行业的专家和部队指挥员根据工程经验和作战需要共用确定。

1.2 舷外干扰效果评定

1.2.1 舷外干扰效果评定准则

舷外干扰效果可通过以下2种准则进行评定:

(1) 单次干扰有效准则;

(2) 干扰成功率准则。

1.2.2 单次干扰有效评定准则

舰船舷外有源干扰的作用是使末制导雷达对舰船的搜索状态无法转入跟踪状态,或跟踪舰船状态不稳,或末制导雷达跟踪舰船误差过大,或者末制导雷达跟踪上舷外有源干扰设备(含假目标和干扰辐射源),使导弹不能被正确引导并击中目标舰船,这些情况都表示干扰有效。

舷外雷达有源干扰设备对制导雷达实施干扰,干扰效果满足下列条件之一,判定为干扰有效,反之,判定为干扰无效:

(1) 当末制导雷达处于搜索状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达无法转入跟踪舰船目标,或转入跟踪干扰生成的假目标或干扰辐射源;

(2) 当末制导雷达处于稳定跟踪状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达转入跟踪有源干扰生成的假目标或干扰辐射源;

(3) 当末制导雷达处于稳定跟踪状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达对舰船目标的跟踪误差大于其标称误差的3倍;

(4) 当末制导雷达处于稳定跟踪状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达没有稳定跟踪舰船目标;

(5) 当末制导雷达处于稳定跟踪状态时,受到干扰后,在规定的时间内,末制导雷达的跟踪偏移量大于舰船安全距离;

(6) 其他能够明确判定干扰有效的情况。

1.2.3 干扰成功率评定准则

根据多次试验获得的干扰成功率对干扰效果进行评定。

1.2.4 干扰效果分级

根据评定准则统计的干扰成功率将干扰效果分为A,B,C,D 4级,具体见表1。

2 舷内干扰效果评定方法

2.1 说明

本准则依据实施干扰前后末制导雷达工作状态和对目标舰船跟踪误差的变化评定干扰效果。

2.2 评定试验场景

评定试验场景见图1。

注:O—陪试舰船就位点;A—目标舰船位置;S—目标舰船航路起始点;E—目标舰船航路终点图1 舷内干扰效果评定试验场景Fig.1 Ship interior interference evaluation test scenario

评定试验场景说明如下:

(1) 单次干扰试验开始前,陪试末制导雷达天线波束指向目标舰船,试验过程中,被试干扰设备天线波束对准末制导雷达;

(2) 陪试舰船漂泊于O点,目标舰船航路如图1所示,目标舰船和陪试舰船之间的距离OA基本不变,OA取值由试验大纲确定,一般地,OA可取2倍的最小干扰距离标称值;

(3) 航路起点S和终点E由试验大纲确定,目标舰船在行驶过程中按试验大纲设定的时间点开启和关闭末制导雷达;

(4) 干扰样式和干扰信号功率按照研制总要求、产品合同、试验大纲等要求设置。

2.3 评定试验步骤

评定试验步骤如下:

(1) 按图1所示布设目标舰船和陪试舰船,完成末制导雷达机械轴和电轴一致性校准的零位标校;

(2) 目标舰船以规定航速航行,当目标舰船到达规定位置后,末制导雷达开机,被试干扰设备施放干扰,实时记录末制导雷达的工作状态、跟踪距离和跟踪角度,定位系统实时录取陪试舰船和目标舰船位置;

(3) 当干扰持续到规定时间后,末制导雷达关机,被试干扰设备停止干扰,此次干扰即为单次干扰,由1.1.2规定的准则判定单次干扰的有效性;

(4) 重复步骤(2)~(3),直至完成该航次规定的干扰次数;

(5) 重复步骤(2)~(4),直至完成所有航次规定的干扰次数。

2.4 试验记录及数据处理

试验记录与数据处理如下:

(1) 将航向、航速、末制导雷达开关机时间、被试干扰设备施放干扰的开始和停止时间等记录于干扰效果试验情况记录表。

(2) 将单次干扰试验中被试干扰设备的干扰样式、末制导雷达的工作状态和跟踪数据记录于舷内干扰试验跟踪误差记录表。

(3) 按式(1)计算当前航次中的跟踪角度均方误差

(1)

式中:N为采集的数据样本量;θZCi为单次干扰过程中末制导雷达跟踪角测量值的第i个样本点;θTi为单次干扰过程中末制导雷达与目标舰船相对方位角实际值的第i个样本点。

按式(2)计算当前航次中的跟踪距离均方误差为

(2)

式中:RZCi为单次干扰过程中末制导雷达跟踪距离测量值的第i个样本点;RTi为单次干扰过程中末制导雷达与目标舰船相对距离实际值的第i个样本点。

(4) 统计试验次数和干扰成功次数,记录于干扰效果试验结果记录表,根据规定置信度统计干扰成功率[12]。

2.5 试验结果评定

根据1.1.2规定的准则进行单次干扰有效性判别,根据1.1.3规定的准则进行干扰成功率分级评定。

3 舷外干扰效果评定方法

3.1 说明

舷外干扰效果评定方法依据舷外有源干扰设备实施干扰前后末制导雷达工作状态、对目标舰船的跟踪误差的变化和脱靶量评定干扰效果。

3.2 评定试验场景

评定试验场景见图2。

注:O—陪试舰船就位点;A—目标舰船位置;D—舷外有源干扰设备位置图2 舷外有源干扰效果评定试验场景Fig.2 Ship exterior interference evaluation test scenario

评定试验场景说明如下:

(1) 根据被试有源干扰设备的组成选择干扰频率的设置方式:若被试有源干扰设备包含雷达对抗侦察功能,则干扰频率采用自引导的方式;若无雷达对抗侦察功能,干扰频率采用预设置(或被动控制设置)的方式。

(2) 试验开始前,陪试末制导雷达天线波束指向目标舰船。

(3) 陪试舰船就位点O、目标舰船位置A、不同类型的舷外有源干扰设备位置D由试验大纲确定。

3.3 评定试验步骤

评定试验步骤如下:

(1) 按图2所示布设目标舰船和陪试舰船,并完成末制导雷达零位标校;

(2) 目标舰船和陪试舰船就位后,末制导雷达开机跟踪目标舰船;

(3) 目标舰船以规定航速航行,到达预定地点A后,有源干扰完成布放,并开始发射干扰信号,并按战术决策确定的方案进行机动;

(4) 实时记录末制导雷达的工作状态和跟踪数据;

(5) 当陪试舰船到达距离目标舰船最小处时(或小于等于舰艇间安全距离时),一次航次结束,调头沿直线返回起始点;

(6) 重复步骤(2)~(5),直至完成规定的有效试验航次。

3.4 试验记录及数据处理

(1) 将当前航次中末制导雷达的工作状态和跟踪数据记录于舷外干扰试验跟踪误差记录表。

(2) 按式(1)和(2)分别计算当前航次中的角度跟踪和距离跟踪均方误差。

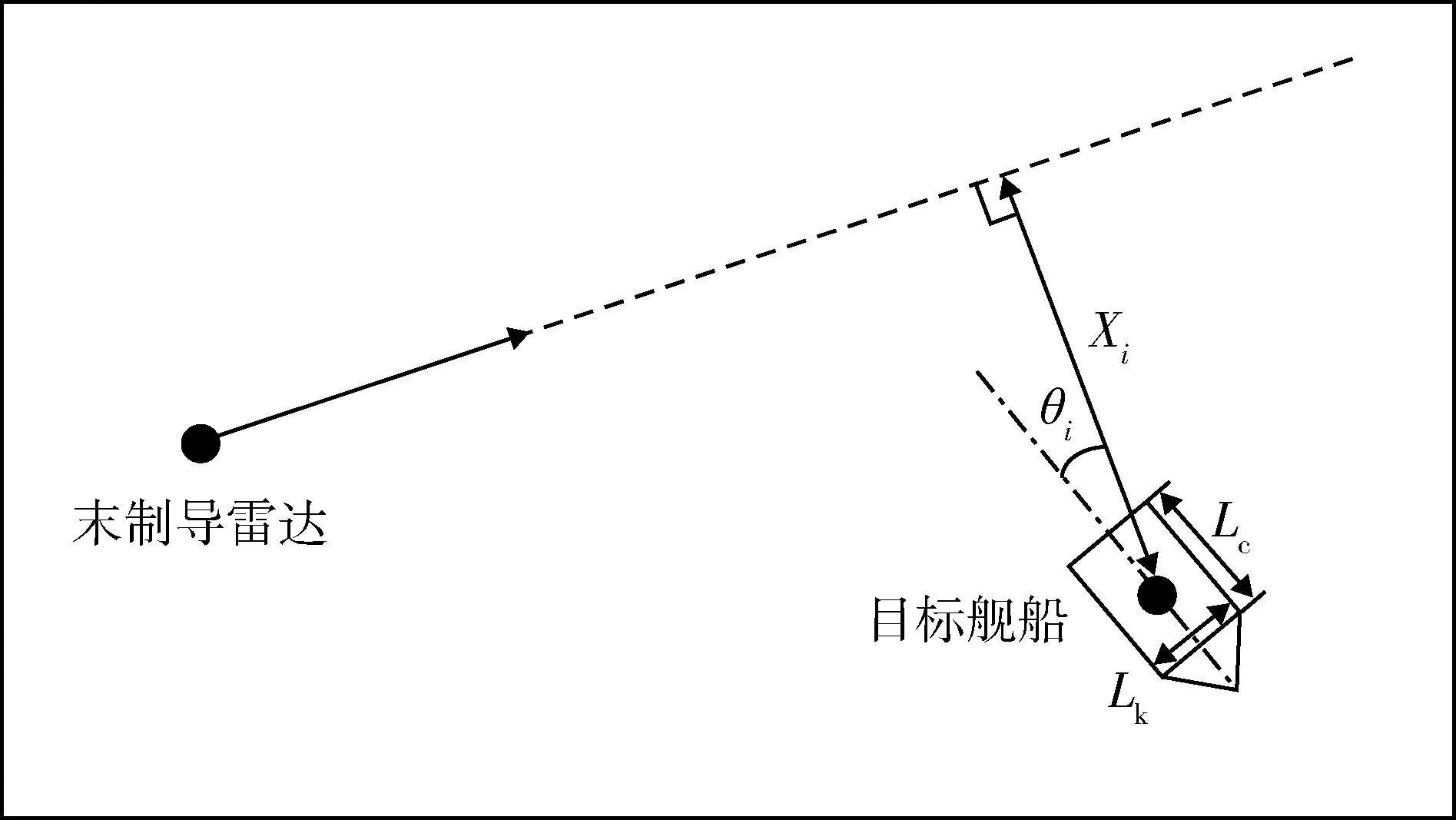

(3) 如图3所示,根据第i个采样时刻末制导雷达跟踪角度、目标舰船位置和目标舰船航向,计算出舰船中心到末制导雷达电轴的垂直距离Xi、目标舰船航向和末制导雷达电轴的垂直方向的夹角θi;根据式(3)计算保护目标舰船的安全距离

(3)

式中:Ximin为在第i个采样时刻,保护目标舰船的安全距离,m;Lc为目标舰船舰长,m;Lk为目标舰船舰宽,m;Lw为导弹威力半径,m。

(4) 在规定时间内,所有采样时刻的Xi大于Ximin时,判定该次干扰有效。

(5) 统计试验次数和干扰成功次数,记录于干扰效果试验结果记录表,根据规定置信度统计干扰成功率[12]。

图3 脱靶量计算示意图Fig.3 Sketch map of miss distance calculation

3.5 试验结果评定

根据1.2.2规定的准则进行单次干扰有效性判别,根据1.2.3规定的准则进行干扰成功率分级评定。

4 结束语

舰载电子对抗装备是舰艇反导重要的手段,对其干扰效果的评估就显得尤为重要[13]。舰船反导雷达有源干扰效果评估对于摸清舰船电子对抗装备反导自卫效果,对于舰载电子对抗装备检验、验收,对于舰载电子对抗装备发展方向的引导等都具有重要的意义[14]。由于反舰导弹末制导雷达体制的不断发展,以及舰载电子对抗舷内、舷外有源干扰的发展,干扰、抗干扰的技术和运用越来越复杂[15],因此,效果评定准则要适应未来发展的情况也是不易的。当这些效果评定准则不适应其发展变化时,应在遵循原有的指导思想的基础上,对于具体的方法、算法可适应性的修改使用。