新评价体系下《烛之武退秦师》的教学策略变化

张 霞

(福建省长乐第一中学,福建福州 350200)

引言

《烛之武退秦师》是经典篇目。高中语文教材几经变化,仍保留该篇目,不单因为它是文化经典《左传》中的重要篇章,更是因为文中烛之武舌退秦师的辩才彰显了语言的魅力与效能。“一体四层四翼”高考评价体系,通过确立“立德树人、服务选拔、导向教学”这一高考核心立场,回答了“为什么考”的问题;通过明确“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”四层考查目标,回答了高考“考什么”的问题;通过明确“基础性、综合性、应用性、创新性”四个方面的考查要求,回答了“怎么考”的问题。在这一体系的指导下,我们回头反刍材料,会有一些新的教学设计理念。

一、应用性考查方式下的文本梳理

自2015年始,高考作文写作开始强化语言应用性,向交际性写作回归。作文命题会突出时代情境下的事件情境考量,强调场合、读者或听众,并且要突出作者或说者,体现个性化特色,可以说是对学生智商与情商、分析性思维与解决性思维等多方面能力的考查。

这种具有交际功能的文本范例在教材中为数不多。因此,当仅有的几篇好的文本出现在面前时,我们要好好发掘、充分利用。当然《烛之武退秦师》这个故事的讲述层面是由左丘明进行的,这里涉及的作为必备知识的文言字词与人物形象分析等,暂且不表。我们进入文本内容,也就是烛之武所处的情境中来分析他的言语策略。

首先,回顾烛之武对秦伯游说的具体内容。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。

凡124 字,退两国之军,当然足以彪炳史册。

我们可以试着用交际性作文的分析层次,来分析还原一下烛之武的交际备案过程。

交际情境是什么?“秦、晋围郑,郑既知亡矣”这样的郑国危亡时刻,秦、晋两大强国联合,郑国国小力弱。

交际场合是什么?烛之武是“夜缒而出”,属于秘密拜见秦伯。因此,他的交际场合是一个私密的场合,他不需要对听众进行分类考量,只需考虑将游说点集中秦伯一个人就行。

交际对象是谁?秦伯,其无攻打郑国的合理性与迫切性,只为分羹夺利而来,与晋伯有小嫌隙,有利益之争,所以对晋有防备。

交际身份是什么?郑国使者,绝对强者压迫下的弱者。其能认清时势,理性定位。

交际目的是什么?退秦国之师?秦师之围解了,那晋师之围呢?所以烛之武的智慧高明就在这里,不仅要退秦师,还要借力打力,瓦解秦晋联盟,借秦解秦师。

交际策略是什么?示弱,以利瓦解,并以利相诱。

从这里可以看到,交际策略的制订主要是依据对自己的清醒认知与对交际对象的透彻了解,这决定着交际目的能否最终实现。

这里有一个小要点容易被忽略,就是如果秦国放弃攻打郑国,而晋国坚持攻打郑国,秦国是否会为郑而与晋为敌呢?这是一个不确定的因素,历史也不能假设。但是,当以此设问来进行研究,我们或许对烛之武形象的理解会更深刻。

二、核心素养视域下的文本分析

根据以上的分析,可以说是按照应用性的评价体系做出的对文本形式上的分析指导。但是,这些结论是如何得来的?思维是如何运作的?在教学中,教师需要运用一些分析法将思维的“暗箱”操作显性化,通过对具体教材文本的分析授学生以“渔”,促进学生思维的发展。

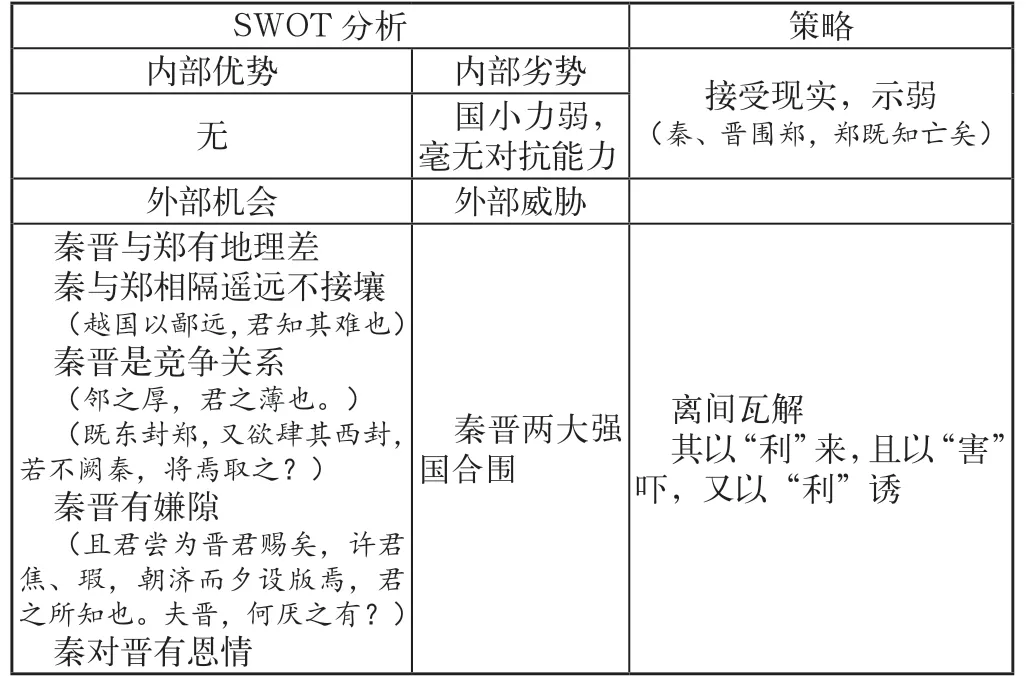

在这里,笔者将用一种SWOT 分析法来解密烛之武的策略制订。

SWOT 分析法,即态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会与威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来进行分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常带有一定的决策性。运用这种方法,我们可以全面、系统、准确地研究对象所处的情境,从而根据研究结果制订相应的发展战略、计划及对策等。SWOT 分析法常常被用于制订集团发展战略和分析竞争对手情况。在战略分析中,它是最常用的方法之一。

学生的学习能力极强。教师引入这种管理领域的分析方法,能将中国已有的分析思维方式格式化,使学生掌握分析的方法,提高自身的分析能力,并深入理解人物形象。

从外在形式来看,烛之武是用“利”离间了秦晋。细究起来,他是如何改变秦伯的想法呢?其实,烛之武是将秦伯的思维方法改变了,具体分析见表1。

表1 郑国态势分析

原来,秦伯答应与晋侯来攻打郑国,带有双赢的想法,即力量悬殊之下,唾手即可分一杯羹,按原计划估计还是平分。但烛之武利用地理差,将秦晋攻打郑的平等地位变成了优劣之差,再加上晋侯曾经的失信行为,秦伯对他的信任值降低,晋国和秦国的关系大不如从前且两国处于竞争关系。种种因素汇集,烛之武巧妙地将秦伯的思维由双赢思考模式变成了“囚徒困境”,也就是一种非零和博弈思维。秦伯为了自己的利益最大化,放弃了同盟的最佳选择。这也是烛之武必须单独见两方中的一方的原因。分离秦伯、晋侯的信息,不让秦伯与晋侯有交换意见达成共识的机会,抛出利益的变量,让二人的同盟瓦解[1]。

当我们分析到这里,再回头看前面烛之武与秦伯的对话,烛之武这个虽不受重用但依旧关注天下形势的智者形象跃然纸上,其对时局的分析、对地理的了解、对人心的洞察让我们叹服。学生在分析中也更能体会到中国人的智慧。

结语

这种跨学科引入方法与思维的教学方法,可以提升学生的思维能力与鉴赏能力,既丰富了课堂,又培养了学生的核心素养,还使语文学科更理性,更有趣味性,更富有综合性、实用性。教师不妨在高考新评价体系下,时时反观教材的传统篇目,尝试改变自身的教学策略,使语文课堂生出新意。

- 名师在线的其它文章

- 论图像法在高中物理教学中的应用