彰显言语性的语文活动设计与实施

【摘要】以苏教版教材中戏剧作品专题学习为例,从彰显言语性特质的角度探析了学习目标定位、活动任务设计、活动形式选择、活动评价标准等基本要素,提出语文学习活动要以培养学生语文核心素养为根本任务,重视学生言语行为训练及言语作品质量,并将其贯穿于目标确立、任务设计、活动组织及活动评价全程。

【关键词】言语性;语文活动;高中语文教学

【中图分类号】G633.3【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)35-0030-03

【作者简介】刘琴霞,江苏省江阴高级中学(江苏江阴,214443)教师,一级教师。

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“2017年版课标”)指出:“语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质。”福建师范大学余文森教授指出:“学科知识与学科活动是学科核心素养形成的两翼。其中学科知识是学科核心素养形成的主要载体,学科活动是学科核心素养形成的主要路径。”[1]因此,精心设计语文活动、重视活动的组织、指导及评价,在语文活动中发展学生的言语能力是新形势下语文教师的重要工作。

瑞士语言学家索绪尔认为“语言(language)”和“言语(parole)”是语言学上的两个不同概念。浙江师范大学王尚文先生曾提出:“语言是一套音义结合的符号系统,而言语则不同,它或指人运用语言的行为(即所谓‘言语行为),或指人运用语言的结果(即所谓‘言语作品)。”[2]所谓在语文活动中彰显“言语性”,就是以培养学生语文学科核心素养为根本任务,重视学生言语行为训练及言语作品质量,并将其贯穿于目标确立、任务设计、活动组织及活动评价全程。笔者以苏教版高中语文教材必修四“一滴眼泪中的人性世界”单元教学中组织的一次语文活动为例,来谈谈在语文活动中发展学生言语能力的探索。

一、指向语文核心素养,准确定位学习目标

语文学习活动之所以称为“语文学习活动”,关键在于它是“语文”的,它的目标应该始终指向培养学生语文核心素养。因此,对文本进行学习目标定位时,教师应关注核心素养,关注文本特点,关注任务群的“学习目标与内容”。

“一滴眼泪中的人性世界”单元中有两篇戏剧作品:《雷雨(节选)》《辛德勒名单(节选)》。考虑到活动素材略显单薄,笔者在设计这两篇文章的学习活动时,补充了《茶馆(节选)》,让学生进行任务群学习。2017年版课标中提出的“文学阅读与写作”任务群的第一个“学习目标与内容”便是“精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现”。因此,在教学时,笔者将其细化、分解为三个学习目标———

1.注意人物性格冲突及人物间的矛盾关系,关注人物外部動作与复杂的内心世界,感受作品的艺术形象。

2.比较影视剧本与小说在叙述性语言及描写性语言的运用、长短句的运用等方面的不同,欣赏作品的语言表达。

3.阅读《雷雨》《茶馆》全剧,理解作者的创作意图,把握作品内涵。

目标定位于此,既考虑了课程目标,又兼顾了任务群目标,同时考虑了单元文本的特点。为语文活动的展开指明了方向。

二、体现言语实践特质,务实设计活动任务

学生的语文学科核心素养需要通过积极的语言实践活动来提高。这就要求教师在教学中要创设一定的任务情境,重视学生言语行为训练及言语作品质量。为了实现学习目标,笔者设计了以下七项具有问题情境导向的学习活动任务。

1.借助网络,自主整理戏剧的基本知识,制作成知识卡片。

2.自主阅读《雷雨》全剧,绘制人物关系图。与3个以上同学交流,调整完善自己绘制的人物关系图。

3.寻找矛盾冲突中人物的典型台词,重点分析周朴园的性格特点,完成表1。

4.从下列每组中各选一个人物,结合作品内容写一篇人物形象分析(每篇不少于300字):①鲁侍萍、周冲、鲁大海;②王利发、常四爷、秦仲义;③辛德勒、高斯。

5.概括《雷雨》和《茶馆》故事梗概,书面分析作品的创作意图,与组内成员分享。注意倾听他人观点,充实、修正自己的想法。

6.结合《祝福》《最后的常青藤叶》《一个人的遭遇》等小说,举例阐释戏剧作品的语言与小说语言的不同特点(至少谈两点不同)。与同学交流后以“戏剧作品语言与小说语言的不同”为话题,完成一篇不少于600字的读书笔记。

7.兴趣拓展活动(自主选做):①选择欧·亨利《最后的常青藤叶》中的某一场景,将其改写成剧本;②将《祝福》结尾部分改写成剧本。

以上活动设计,“借助网络,自主整理”“自主阅读”“与3个以上同学交流”“与组内成员分享”等,试图将任务重点落在“言语行为”;而“制作卡片”“绘制人物关系图”“写一篇人物形象分析”“完成读书笔记”,以及自主选择小说场景将其改写成剧本等,意欲将重点落在“言语作品”。在自主完成、与同学交流的基础上充实修正自己的想法,完善自己的“作品”,目的是引导学生不断提升言语行为及言语作品的质量,以充分体现语文活动的言语性特质。

三、重视言语活动质量,灵活选择活动形式

活动形式影响着活动质量。同是这一内容的学习,笔者曾有过这样的设计:在教师导析文本后,让学生排演《雷雨》。事后发现,学生的活动能力是得到了锻炼,但在排演过程中,学生或忙于角色分配,或忙于服装选择,或忙于道具摆放,“非言语性”的事务太多,冲淡了活动的“语文味”。因此,在设计好任务后,笔者和学生共同商定了活动形式及活动时间。

1.自主阅读、自主作业。课内安排两课时,其余在课外完成。

2.分组交流、分享。课内安排两课时,第一课时按指定学习小组交流,完成任务2、3、4,第二课时自主组合学习小组,完成任务5、6。

3.全班集体交流。课内安排两课时,重点交流任务4、5、6。每组每个问题推荐一位代表交流,名单由小组抽签决定。代表交流完毕,学生可自主发言。

笔者发现调整活动形式后,学生表现明显不同:每个活动环节基本上做到了全员参与,而且学生的精力集中到了作品形象、创作意图、语言特点等方面的揣摩理解、分享讨论、写作实践之中。在活动中,学生的灵感频现,出现了不少优秀作品。当然,在言语性特质彰显的语文活动中,活动主体必然是学生,教师是活动的组织者、指导者和激励者。

四、坚持行为与结果并举,科学实施活动评价

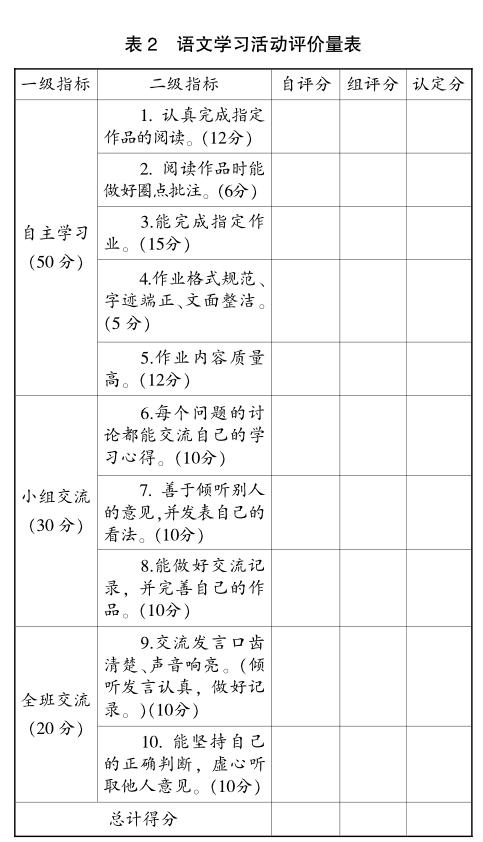

语文活动,关键在“动”。这里的高质量的“动”,应该外显为良好的言语行为和充满智慧的言语作品。彰显言语性特点的评价,应该既关注学生在活动过程中的言语作品质量,又关注言语行为表现。为此,笔者和学生一起设计了“语文学习活动评价量表”。(见表2)

此评价量表,既发挥评判功能,又发挥引导、诊断功能;既有利于激发学生学习动力,又有利于督促学生反思学习过程;既关注学生活动参与程度及活动成果的质量,又关注沟通合作、解决问题的能力;既尊重学生的主体地位,又充分考虑学生的个体差异;既有被评价对象的自我评价,又有他人的评价。这种既关注“言语行为”,又重视“言语作品”彰显言语性特点的评价量表,能提高学习活动的质量,促进学生语文核心素养的养成。

【参考文献】

[1]余文森.论学科核心素养形成的机制[J].课程·教材·教法,2018(1):4-11.

[2]王尚文.语文学科的性质之谜[J].语文学习,1996(11):6-9.