踽踽独行的愁思者

张海涛

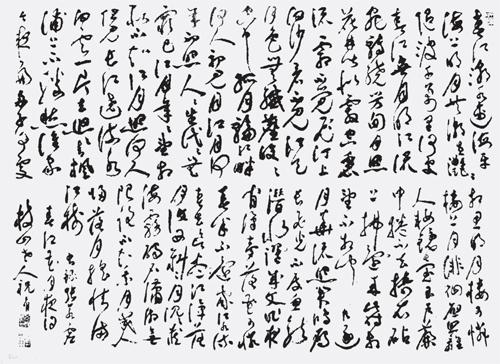

摘 要:张若虚的《春江花月夜》抒情主人公,学界历来有四种认识:一种是“诗人+思妇+游子说”,第二种是“诗人+思妇说”,第三种是“扁舟子说”,第四种是“诗人说”。前两种观点的抒情主人公缺乏统一性,“诗人说”因张若虚本为扬州人,创作地又在扬州,故作为抒情主人公又显得牵强。比较合理的说法应为扁舟子之类的游子,他是一个踽踽独行的愁思者形象。

关键词:春江花月夜;抒情主人公;扁舟子

《春江花月夜》是一首千古名篇,备受读者喜爱。整首诗主要由景、理、情三部分组成,第一部分从“春江潮水连海平”至“汀上白沙看不见”,主要写春江美景;第二部分从“江天一色无纤尘”至“但见长江送流水”,主要写哲理之慨;第三部分从“白云一片去悠悠”至“落月摇情满江树”,主要写相思离愁。该诗的抒情主人公,学界历来有四种认识:一种是“诗人+思妇+游子说”,第二种是“诗人+思妇说”,第三种是“扁舟子说”,第四种是“诗人说”。

“诗人+思妇+游子说”是最为流行的观点。其认为诗歌的前两部分抒情主人公是诗人,诗人在春天的夜晚,行走春江之畔,欣赏明月东升,鲜花盛开之景,继而由天上孤月怀古追昔,发思古之幽思,感人生江月之无穷。诗歌的最后一部分是诗人想到这春江花月的美好夜晚,不知有多少思妇和游子忍受着留情别愁,苦苦相思,愁情万状。所以,从这个角度来看,此诗的抒情主人公实际上已经转为了思妇和游子,诗人只是为其代言。如南京大学吴翠芬教授的《读张若虚〈春江花月夜〉》[1]就是代表,何可、付兴林、罗利琼等也有类似的论述。刘润芳的《读〈春江花月夜〉》》也持同样观点;只不过她认为从“可怜楼上月排徊”至“江潭落月复西斜”都是写思妇,只有“斜月沉沉藏海雾”四句是写游子。[2]至于其他学者中的绝大多数则认为写思妇的诗句就是“可怜楼上月徘徊”八句。

“诗人+思妇说”与第一种观点一样都认为诗歌前两部分抒情主人公是诗人,但是认为诗歌的最后一部分抒情主人公是思妇。清代文人沈德潜就提出过这种观点。徐中玉先生主编的《大学语文》也认为“可怜楼上月徘徊”十六句全是写思妇相思:先是写她思念丈夫不能与之相聚的痛苦,而后表达其人生易老、青春易逝的伤悲,最后表达她企盼游子归来的心愿。[3]

“扁舟子说”认为该诗的抒情主人公是扁舟子。学者霍松林先生就评说道:“‘可怜楼上月徘徊以下数句,都是诗人想象中的‘扁舟子想象妻子如何思念自己之词……接下去,诗人想象中的‘扁舟子思家念妻,由想象而形诸梦寐。”[4]李俊、李锦旺与温玉林等亦力主此说。

“诗人说”认为该诗的抒情主人公是诗人。明末清初学者唐汝询、闻一多先生是此说的代表。唐汝询释“谁家今夜扁舟子”二句说:“翻复播弄,写己客思,转入闺情。”[5]闻一多先生《宫体诗的自赎》一文对“江畔何人初见月”以下几节作如是评说:

在神奇的永恒面前,作者只有錯愕,没有憧憬,没有悲伤……只有张若虚这态度不亢不卑……诗人与“永恒”猝然相遇。一见如故,于是谈开了……于是他又把自己的秘密吐给那缄默的对方:白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁,因为他想到她了,那“妆镜台”边的“离人”。[6]

李锦旺《张若虚〈春江花月夜〉“谁家”二句旧解辩证》、王星《〈论春江花月夜〉的抒情主人公及意脉》、饶自斌的《有心方足道 无意更出奇——也探〈春江花月夜〉之笔意》、李金坤《张若虚〈春江花月夜〉作地蠡测》等也鲜明地指出该诗的抒情主人公是诗人。

由此可见,学界对《春江花月夜》的抒情主人公众说纷纭,分歧很大。这样必然影响对这首佳作的解读和准确把握,所以笔者认为有必要对此再做深入探讨。在仔细研读诗作和比较各家言论之后,有以下几点见解:

一、《春江花月夜》的抒情主人公不可能是思妇

最主要的原因是“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台”两句中“应照”二字透露出思妇形象及其举动是遥想之词,思妇是虚化的,是停留在抒情主人公意念当中的人物。这种写法在古诗词中很常见,如徐陵《关山月》:“思妇高楼上,当窗应未眠”[7];白居易《邯郸冬至夜思家》:“想得家中夜深坐,还应说着远行人”[8];李煜《虞美人》:“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”[9];元好问《客意》:“山间儿女应相望,十月初旬得到无?”[10]这些带有“应”的诗句都是表示推测和想象,对方是一种虚化状态,并没有真正出现。当然也有不用“应”字,而直接推测想象对方情景的,如《诗经·周南·卷耳》、杜甫《月夜》、倪瑞璇《忆母》等。

以上情况,对方都是停留在抒情主人公的脑海中。关于《春江花月夜》“应”字的作用和所透露出的信息,王星《〈论春江花月夜〉的抒情主人公及意脉》、李俊《情思如月光一样流淌——读张若虚的〈春江花月夜〉》、颜军《士人生命意识的深度显现——论〈春江花月夜〉的主旨》等文都有很好的分析,总的看法就是思妇只是一个意念中的人物,并没有真正出现。

既然思妇在诗中并未真正出现,只是抒情主人公头脑中的一个意念和符号,她就不可能成为诗歌的抒情主人公;况且前两部分中赏春江月景,孤月沉思的主体都不可能是她。

二、《春江花月夜》的抒情主人公也不是诗人张若虚

诗人张若虚留存的资料非常少,除了知道他是扬州人,曾任兖州兵曹,文词俊秀,留有《春江花月夜》《代答闺梦还》两首诗,是吴中四士之一外,几乎看不到关于他的更多材料。他的生平仕历、游历交往一概不详。那么,这首诗是不是他离家任兖州兵曹时所写呢?没有资料证明这一点,但是从诗歌所描写的景象来看,明显不是。“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,写的是长江下游的景象,具体地点是哪儿,说法很多。扬州文化研究所所长韦明铧认为是扬州南郊曲江边上;长期从事瓜洲文史研究的高惠年认为是千年古镇瓜洲(江苏省扬州市邗江区)江畔;研究大桥文史的资深学者顾仁认为在扬子江畔,在今扬州市江都区大桥镇南部。[11]江苏大学李金坤教授通过比较诗中江海交汇景象与镇江北固山尤其是焦山有关登览诗所涉江海景象,以及这些作品的审美意境,推出是写镇江北固山或焦山,并侧重于焦山。[12]虽然以上学者对于《春江花月夜》所写地点存在一定分歧,但他们都承认一个大的地点,就是扬州,这是毋庸置疑的。那么,是身在家乡的张若虚通过描写家乡的景象寄托两地相思吗?这种判断显然不对,不合乎情理,不符合逻辑——已长相厮守了又何必寄相思呢!那就只剩下一种可能,就是张若虚身在他乡,这种情况下寄托相思才具有合理性。不过细读整首诗,我们会发现抒情主人公从始至终是出现在诗中的:他只身一人行走在长江边上,眼前的景象是其所见,诗中所想是其所想,诗中所思是其所思,而不是想象虚构。那么,身在外地的张若虚,又如何行走在家乡的长江边上去感受这一切呢?这样看来,不管怎样讲,指诗人张若虚作为该诗的抒情主人公都有难圆之处,并不合理。

三、《春江花月夜》的抒情主人公是一位深沉多情、踽踽独行的愁思者形象,具有唯一性、统一性

仔细品读《春江花月夜》,我们对诗中的抒情主人公会形成这样的印象:他在美好的月圆之夜来到江边,欣赏到春江花月夜壮美而幽静的景象,本有几分喜悦和陶醉;但随着月亮的高升,继而孤月高悬,一种孤独悲凉之感油然而生,遂不由得追问“天上明月何时现,人间谁人先见月”?而在漫长的历史演变中,江月又眼巴巴地在等待谁呢?虽然这个问题不得而知,但它盼望心上人的情怀亘古不变,这种执着不和自己一样吗?天上一片白云飘过,他想到了和妻子在青枫浦分别的场景,而他自己在芸芸众生中如同草芥,又有谁知晓呢?自己离家外出不就像一片落叶飘入大海一样吗?在这个世界上,能给自己精神抚慰的也只有相依相伴、真心相待的妻子了。于是他联想起妻子独处阁楼想念自己的情境,她对自己的思念不绝如缕,难以割舍;她愁情满怀,渴望随着月光飞到自己身边,但路途遥远,千山万水,音信难寄,她只能和自己一样忍受着相思的痛苦。他又想起昨夜独自游走闲潭时春花纷纷下落,自己似梦似醒,心中怅然若失,又是一年春天将尽了,而家在何处?“碣石潇湘无限路”,何时又能成归计?此刻一定有许许多多的人乘着夜色匆匆赶路,去和家人团聚,但自己却不是其中之一。于是夜将尽而难成眠,月将落而愁未已,无限的愁绪就像江边茂盛的树叶一样,无穷无尽。

从以上分析,我们可以确定《春江花月夜》的抒情主人公具有的唯一性和统一性:他是一位深沉多情的游子,是一位踽踽独行的愁思者形象。这首诗就是写他在春江花月这样美好的夜晚之所见所思所感。赏读此诗,我们应该注意到月是贯穿全篇的线索,是诗的中心意象;但月只是客体,抒情主人公——游子才是诗的主体。整个晚上,他的情感随着月的生——升——悬——斜——落经历了欣喜陶醉——孤独万分——思念如缕——愁绪满怀等一系列过程,总的来讲是一种乐极生悲的情怀。他与诗中环境构成了以他为中心的三幅图画:与春江花月夜构成了月夜春江游赏图,与孤月高悬构成了月下沉思图,与闲潭落花斜月构成了潭畔行吟图。他像那轮明月一样,贯穿始终,贯穿全篇。他细腻而体验万物,他重情而愁思满怀。他的情怀是千萬游子的真实写照。

由此来看,把这位抒情主人公割裂为三人或两人是站不住脚的。

四、结论

确定了《春江花月夜》抒情主人公的唯一性、统一性,否定了主人公是诗人张若虚或思妇的可能性后,对这首诗的抒情主人公最为合理的解释就只能是扁舟子一类的游子了。

在这首诗中,唯一真实出现的人物是扁舟子,这是个不争的事实。这个“扁舟子”可能因为功名仕宦或别的原因来到扬州,长期不能回家与妻子团聚,在春日这个美好的夜晚,触景生情,寄托相思。

接受这个结论最大的阻碍就是“白云一片去悠悠……何处相思明月楼”四句诗。一般的理解是说诗人看到天上一片白云飘过,就想到了在外的游子和明月楼上的思妇,故而写他们的相思。但实际可能的情形是扁舟子在发完孤月之思后,看到天上一片白云飘过,进而想到当年和妻子在青枫浦分别时的情景,妻子和自己都充满忧愁,而自己就像一叶扁舟一样要驶入茫茫的江面,消失在茫茫人海,无人识也无人知,留下的是无尽的家在何处,人在何处的相思。继而下面便是扁舟子想象妻子在家思念自己的情境——如此方能顺理成章,合乎逻辑。

张若虚的《春江花月夜》采取了全知叙事的方式,诗人隐藏起来,不露声色地写了“扁舟子”一个晚上的生活片段,写他的所行所见所思所感:既有现实的独处,又有过去的分离;既有眼前的美景,又有脑海中的身影,虚实结合,景情相映。当然,扁舟子的情怀也是包括张若虚在内的中国古代知识分子普遍的情怀。

厘清了《春江花月夜》的抒情主人公问题后,重读该诗,更觉清香馥郁,浑然一体,情思感人。

注释:

[1]吴翠芬:《读张若虚〈春江花月夜〉》,《南京大学学报》,1980年第4期。

[2]刘润芳:《读〈春江花月夜〉》,《青岛海洋大学学报》,2001年第2期。

[3][4]参见王星:《论〈春江花月夜〉的抒情主人公及意脉》,《武汉工程大学学报》,2007年第5期。

[5]参见程千帆:《张若虚〈春江花月夜〉集评》,《文艺理论研究》,1982年第3期。

[6]闻一多:《唐诗杂论》,上海古籍出版社1998年版,第17-18页。

[7]参见吴小如等:《汉魏六朝诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2010年版,第1387页。

[8][11]参见萧涤非等:《唐诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2004年版,第884页,第54-56页。

[9]参见朱东润主编《中国历代文学作品选》,上海古籍出版社2010年版,第454页。

[10]参见郑力民:《元好问诗选译》,凤凰出版社2011年版,第244页。

[12]参见李金坤:《张若虚〈春江花月夜〉作地蠡测》,《苏州教育学院学报》,2005年第3期。

作者:丽江师范高等专科学校教师教育学院硕士,副教授