论战争背景下朝鲜“传奇小说”中的悲欢离合叙事

王 群

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

朝鲜汉文“传奇小说”是朝鲜汉文小说中的一个重要门类,与我国传奇小说有着深厚的渊源:中国传奇小说东传后,经过朝鲜人民的介入与接受、传抄与刊刻、解读与翻译等环节逐步推动了朝鲜汉文传奇小说的创作。因此,在男女离合的故事内容、婉转曲折的结构、注重想象与文采、寄予情怀等方面具有异曲同工之处;两者又存在着质的差别:朝鲜传奇小说并不是对我国传奇小说的简单模仿,它立足于本民族的历史与文化,表现自身的思想、情感或命运。朝鲜传奇小说滥觞于罗末丽初的《崔致远》,而金时习的传奇小说集《金鳌新话》则被认为是朝鲜传奇体史上的“扛鼎之作”,得到了后人的高度评价。如学者赵润济在《韩国文学史》中评述道:“《金鳌新话》的问世使我国的小说文学具备了完整的形态,登上了世界文坛。”[1]154与我国传奇小说内容相似,朝鲜传奇小说中男女间的悲欢离合故事占了相当大的比重,但通过阅读文本可知,朝鲜文人学士在描写这类传奇小说时,总是把故事背景置于战争的历史框架下,如壬辰倭乱、丙子胡乱、丁酉再乱等。因此,本文以张孝铉、尹在敏、崔溶澈、沈载淑、池砚淑编纂的《韩国汉文小说》中的“传奇小说”为研究对象,梳理了其中有关战争场面的描写,并结合具体文本详细阐释了战争所造成的悲欢离合叙事,并探讨了以“战争”为小说背景的文学价值与意义。

1 朝鲜“传奇小说”中的战争书写

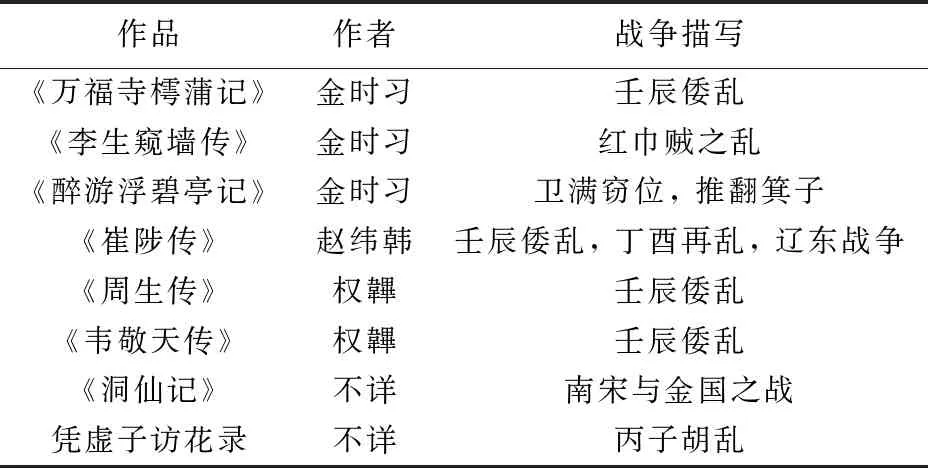

在韩国汉文小说分类中,韩国学者习惯将“传奇小说”单列为一个门类,可见“传奇”体小说在韩国小说发展史上重要的学术地位。由高丽大学张孝铉、尹在敏、崔溶澈、沈载淑、池砚淑编纂的《韩国汉文小说》专门有“传奇小说”一类,里面共收录了20篇作品,分别是:《调信》 《金现虎感》 《崔致远》 《王郎返魂传》 《万福寺樗蒲记》 《李生窥墙传》 《醉游浮碧亭记》 《南炎浮州志》 《龙宫赴宴录》 《崔生遇真记》 《何生奇遇传》 《崔陟传》 《周生传》 《韦敬天传》 《云英传》 《相思洞记》 《王庆龙传》 《洞仙记》 《凭虚子访花录》 《白云仙玩春结缘录》。这些作品主要描写了男女主人公之间的悲欢离合,表现出了一种悲剧美和意境美,其中以战争作为小说叙述背景的有《万福寺樗蒲记》 《李生窥墙传》 《醉游浮碧亭记》 《崔陟传》 《周生传》 《韦敬天传》 《洞仙记》 《凭虚子访花录》等8篇。小说涉及到的具体战争描写如表1 所示。

表1 与战争相关的汉文传奇小说篇目与战争名称

通过以上有关战争的描写可知:首先,主要涉及的是来自外部的反侵略爱国战争,如壬辰倭乱、丙子胡乱、丁酉再乱、红进贼入侵等;其次,小说较详细地描写了战争所造成的迫害,给国家和人民带来的巨大灾难和无法愈合的精神创伤;最后,对于小说中的主人公而言,战争成为双方生离死别的催化剂,谱写了一出出悲壮的恋歌,如“人鬼之恋” “家族离合” “男女殉情”等,同时,它们又成为战争描写的主要方式和手段,进一步推动了小说的继续发展。

1.1 人鬼之恋

人类学家指出:“死亡并非生命的结束,它仅意味着生命形式的改变。”[2]59灵魂不死信仰是:“处于所有进化阶段的人们中间普遍存在着的一种信仰,可以当成一个毫无疑问的真理,很难说有哪一个野蛮人的部落完全没有这种信仰。”[3]273不死的灵魂总是与人世存在着若有若无、或明或暗的联系,人鬼之恋就是其中的一种。“人鬼恋”故事的原型为古代的“冥婚”,所谓冥婚:“又称幽婚、冥配、鬼婚、配骨、阴配、娶骨尸、丧娶妇、鬼媒等。指的是父母、亲属按人间婚仪的方式为生前未婚的死者寻配偶行婚礼,使亡魂在阴间能够过上夫妻生活。”[3]274-275这种习俗在上层社会和下层社会长盛不衰,从而形成了许多“人鬼之恋”的故事,这种故事在中国古代小说中得到了广泛而深刻的表现,如《太平广记》 《三言二拍》 《聊斋志异》 等小说中就存在着大量“人鬼恋”的篇章。以《太平广记》为例,据相关学者统计,《太平广记》“鬼”类共有40卷467则故事,其中涉及“人鬼恋”的有70多篇。朝鲜“传奇”体小说受中国古代“人鬼恋”故事的影响,也出现了类似故事的叙述,如《万福寺樗蒲记》,其故事梗概如下:

南院书生梁某,独居万福寺东房,一日吟诗抒发情怀,忽听空中有声音劝他勿为没有配偶发愁。梁生甚喜,于是次日去佛前与佛像斗蒲戏。梁生胜,要求佛赐它能与美女为伴。不久有一位少女也来佛前求配偶,两人遂一见钟情,并在寺廊尽处板房内交欢。临别前,女设宴邀请四邻郑氏 、吴氏等四位贵族小姐,与梁生在宴席上唱和诗歌。宴毕将别,女拿出银碗赠梁生,告诉他明天父母将在宝莲寺为自己送饭,请梁生执银碗在路旁等候。翌日,该女的父母果然来到,见梁生手中银碗为女儿殉葬之物,才知梁生已与死于倭寇之乱的女儿相好并相约于今日见面。后来女子果然来到,与梁生亲切交谈并同桌吃饭。她的父母虽听到语声和匙箸声,却看不见女儿。梁生循前路寻至草丛间,果然发现一个坟墓,于是祭奠,哀恸凄伤。梁生还将女子父母所赠田舍全部卖出,花银请僧人追荐女子亡魂。女子自空中告诉梁生,蒙梁生荐拔,已投生他国为男子。梁生此后不再娶亲,入智异山采药,不知所终。[4]79

小说中的女主人公青春年少,才貌双全,有着高贵的血统,而突入其来的战争摧毁了美好的一切,夺取了女主人公的生命,小说强调了战争的残酷性:“边关失御,倭寇来侵,干戈满目,烽燧连年,焚荡室庐,掳掠生民,东西奔窜,左右逋逃,亲戚童仆,各相乱离”[5]58,女主人公的四邻,郑氏、吴氏、金氏、柳氏也都是在这场战争中牺牲的贵族女子。女主人公“余愿未了”,在佛前哀叹自己的不幸“独宿度良宵,伤彩鵉之独舞”[5]59希望可以“早得欢娱”。与梁生相见,两人一见钟情,并在梁生的帮助下见到了自己的父母,在完成自己的情缘后最终与男主人公分离,重新投胎。作者从始至终都对女主人公表现出了深切的同情,对男女主人公之间的悲欢离合给予深深的哀怜。

与此类似的还有《李生窥墙记》,讲述的也是“人鬼之恋”的故事,与《万福寺樗蒲记》相异的是:前者前半部分描写了男女主人公现实生活中的恋爱,以战争的爆发为转折点,拉开了后半部分人鬼相恋的序幕;而后者从人物的上场到人物的退场,男女主人公始终阴阳相隔,处于不同的时空中。在小说的前半部分,李生与崔娘密会被发觉,李生被父亲派去岭南,崔娘知道后卧病不起,并向父母吐露了自己的心声与决心:“父母如从我愿,终保余生,倘违情款,弊而有已。当与李生,重游黄壤之下,誓不登他门也。”[5]82展现了崔娘的执着与勇敢,并与李生的懦弱形成了鲜明对比,最终在崔娘的努力下,有情人终成眷属。红巾贼进犯京城,夫妻被迫分离,面对盗贼,崔娘大骂:“虎鬼杀啗我,宁死葬于豺狼之腹中,安能作狗彘之匹乎?”[5]84崔氏被俘后最终不从贼而死。战乱过后,李生返回家园,在伤心之余,崔氏的亡魂来到,他们一同收拾父母遗骸,并度过了数年的幸福生活。几年后,崔氏向李生诉说了自己在战乱中的遭遇,李生才知崔氏为亡魂。最终,崔氏飘然而去,李生因思念崔氏,不久也离世。作者对“为爱而死,为爱而生”的男女之恋由衷地赞美。

总之,作者通过“人鬼之恋”的主题,表现了对自由爱情的向往,并通过悲欢离合式的叙事,使作品笼罩了一层淡淡的悲剧美。

1.2 家族离合

战争不仅让有情人难成眷属,也会造成家族的分崩离析。小说《崔陟传》 《周生传》 《韦敬天传》 《洞仙记》叙述的均是由于“壬辰倭乱”与“丙子胡乱”而导致的家族离合故事。在这类作品中,作者的着眼点已经从男女关系转向家族关系,作品的时空背景也急速扩大,不仅有朝鲜,还涉及到了中国、越南、日本等整个东亚地区。正如有些研究者指出的:“历经战乱以及朝鲜前期的使臣漂流等各种偶发性事件,原本抽象陌生的东亚,逐渐变为一个相互联系的整体,扩大为一个完整的生存空间。”[6]70

《崔陟传》描写的就是在“丁酉再乱”的战争背景下,崔陟一家因战乱而四处流亡的故事。小说涉及的主要人物有崔陟、玉英、梦释、梦仙、陈伟庆、红桃六人,六人因战乱而离散,也因战乱而成为一家。根据小说对崔陟的描写,可梳理出一条崔陟的流亡路线:南原——燕谷——绍兴——洞庭湖一带——越南——杭州——辽阳——恩津——南原等朝鲜、越南、中国多个地区。其中,绍兴、洞庭湖一带、杭州、辽阳是中国地区。崔陟的夫人玉英在战乱后成为俘虏,女扮男装随老倭顿于去了日本狼姑射,来往于闽浙之间做起了生意,小说叙述到:

顿于家在狼姑射,妻老女幼,无他子男,使玉英居家,不得出入。玉英谬曰:“我本貌少男子,弱骨多病,在本国,不能服役丁壮之事,只以裁缝炊饭为业,余事固不能也。” 顿于尤怜之,名之曰“沙于”每乘舟行贩,以火长置舟中,往来于闽浙之间。[5]181

夫人玉英也因战乱去了越南、杭州、江华、南原、日本、浙江、福建等地。其中,浙江、福建、杭州是属于中国的地区,但小说中并没有对这些地方详加描述,但总的来看表现出了肯定和欣赏的态度。此外,小说中的其他人物也因战乱去了朝鲜和中国的许多地方,在此期间,众人分分合合,因战乱受到迫害的同时,也因战乱而结缘。最终,在玉英的努力与坚持下,带领儿子、儿媳,冒着生命危险成功抵达朝鲜,与丈夫、儿子一家团聚。小说在展现家族成员聚散的过程中也展现出了韩国女性坚忍不拔、不屈不挠的坚强意志和敢于同命运作斗争的可贵品质。

再如《韦敬天传》,韦生与苏相国之女不期而遇并结下佳缘,当韦生回到船上讲与张生,却得到了张生的一顿训斥,并催促他一起返回家乡。韦生回到家乡后因思念苏小姐卧床不起,韦生父母得知情况后,准备到苏相国府提亲。苏小姐与韦生分手后,苦等几天不见踪影,从仆人口中打探到韦生已经返回家乡,于是瘫倒在地,再也不能起来。苏小姐父母得知后,准备去找韦生的父母求婚,在两家父母的帮助下,韦生与苏小姐有情人终成眷属。倭寇进犯朝鲜,大明王朝向朝鲜派遣援军,由于韦生的父亲在援军里承担军务,韦生于是也随同父亲一起来到了朝鲜,因为水土不服,旧病复发,韦生死在了朝鲜,苏小姐知道后自缢而亡。从内容上看,小说主要描写的是才子佳人之间悲欢离合的爱情故事,主人公韦生与苏小姐都是中国人,人物活动的舞台与故事发生的背景都在中国,但随着悲剧发生的契机“壬辰倭乱”的到来,人物的命运也出现了重大转折,夫妻俩被战争分隔两地,最终造成了无法挽回的悲剧。

1.3 男女殉情

“男女殉情”是爱情的悲剧,正是男女主人公双双殉情的结局,带给读者无限的崇高感,让作品更加拥有魅力。正如有些学者指出的:“悲剧不仅仅会带给人怜悯恐惧,更会使人体会到生命力感及崇高感。这两种情感来源于既清楚地知道现实的残酷性,理想和现实的矛盾是难以调和的,又义无反顾地去追寻自己的幸福,在挫折中奋勇反抗。”[7]悲剧以“庄严的内容和粗犷的形式,沿着不近情理的逻辑,走向悲惨的结局而使人心受到震撼,并唤起思考,升华出崇敬和自豪”[8]40。

最典型的代表为《韦敬天传》,如前所述,韦生与苏小姐两人经历相思之苦后,在父母的帮助下,终于获得爱情、婚姻,但美好的一切总是短暂的,“壬辰倭乱”的爆发正在酝酿着一场巨大的悲剧。倭寇进犯朝鲜,大明王朝向朝鲜派遣援军,韦生的父亲由于在援军里承担军务,韦生于是也随同父亲一起来到了朝鲜,但因为水土不服旧病复发死在了朝鲜,苏小姐知道韦生去世的消息后也自缢而亡。苏小姐与韦生的婚姻得来实属不易,遇到了重重艰难险阻,在双方努力下,终于有情人终成眷属,但随着“壬辰倭乱”的爆发,韦生与苏小姐分隔两地。“男女殉情”的结局,不仅揭露了战争给人们带来的精神上和肉体上的迫害,也展现出了男女主人公情比金坚、矢志不渝的爱情。

总之,在韩国汉文“传奇小说”中,男女主人公由于战争而带来的离合悲欢故事占了绝大多数,如“人鬼之恋” “家族离合” “男女殉情”等。在每种模式的叙述中,男女主人公都在战争的迫害下相互离别,或离别后男女双方阴阳相隔,或离别后在男女主人公的努力下最终团聚,或离别后双双殉情。不管何种模式,小说都向读者呈现出了一种悲剧美和意境美,让读者的情感随小说中主人公的命运而上下起伏。

2 朝鲜“传奇小说”战争背景探析

小说是一个完整的、封闭自足的文本系统,其中任何一个部分都对于故事情节的发展、人物形象的塑造、作者情感的表达有着举足轻重的地位。揭露战争的残酷,还原部分历史事实,表达朝鲜民众对战争的厌恶与对和平的向往是韩国“传奇”体小说描写的部分原因,就文学功能方面而言,“传奇“体小说中的战争描写在叙事上更具有重要意义。

2.1 推动故事情节发展的需要

小说故事情节是:“构成文学作品内容的要素之一,是叙事性文学作品中一系列生活事件形成与发展演变的过程,是人物性格形成与发展的历史”[9]52,同时:“矛盾冲突是情节发展的基础与动力”[9]53。战争表现的是人与人之间的矛盾,因此也是推动故事情节发展的有效手段。

《洞仙记》最为典型。小说情节主要围绕西门勣、刘氏和洞仙三人展开,整部小说线索结构较为清晰:西门勣与刘氏成婚,西门勣屡试不第,得到母亲同意后离家远游——西门勣与妓女洞仙结缘,妓女洞仙知道西门勣有家室后,劝其回家奉养——女真来犯,西门勣与洞仙无音讯——洞仙女扮男装向官府自荐——洞仙与西门勣重聚——小人安琦使用奸计,洞仙与西门勣阴阳分离——刘氏在洞仙棺材上大哭,洞仙死而复生——刘氏和洞仙一起到燕京寻西门勣——洞仙找到西门勣并百般救助,西门勣起死回生——洞仙与西门勣安度晚年。通过小说故事情节,会发现女真来犯、西门勣与洞仙无音讯是小说中的重要关目,假如没有战争的爆发,西门勣与洞仙彼此间可能也不会杳无消息,正是战争的发生,为洞仙提供了再见西门勣的机遇,小人安琦才有机会认识洞仙并设计想得到洞仙,从而才有了后面一系列起死而生、可歌可泣的故事情节,战争的情节推进功能可见一斑。

再如《凭虚子访花录》,战争也是其中的重要关目。小说的基本情节是:丙子胡乱,凭虚子结识了美貌的梅英,在好友李春茂和朴时碓的帮助下,两人相见并立下海誓山盟。数月后,梅英哥哥以译官身份赴沈阳,让全家人返回京城,当夜,梅英与凭虚子互换信物。到京城后,梅英由于听不到凭虚子任何消息而卧床不起,父母以为梅英生病的原因在于没有早一点让其出嫁,于是擅自与一户人家订了亲。事与愿违,梅英的病越来越重,在临死的最后一刻,父母才知道生病的原因。凭虚子到京赶考,派仆人打听梅英下落,凭虚子接到梅英的遗书后气绝昏倒于地,当他坐在祭坛前怀念梅英时,梅英显灵对凭虚子嘱托,凭虚子一一照办,梅英的亡灵再也没有出现过。小说中“丙子胡乱”的战争成为梅英与凭虚子分离的契机,成为梅英死亡的助力,也推动了故事情节的发展。

2.2 作为故事的转折点

“小说情节的具体形态是与作品中所呈现的社会生活混融合一的。小说中的生活世界无论就整体还是局部而言,其演变基本遵循着静(秩序)——动(无序)——静(秩序的恢复)着一逻辑理路。”[10]在韩国传奇小说中,动与静的转变往往借助于战争的描写。例如,《李生窥墙记》主要叙述李生与死去的崔娘亡灵之间的恋爱故事,是典型的“人鬼恋”叙述模式。小说的前半部分展现的是李生金榜题名与洞房花烛,但美好的一切随着红巾贼进犯松都而破灭,在残酷的战乱中,夫妻两人被迫分离,崔娘在避祸的途中被红巾贼所捉,死在了红巾贼的手中。战乱结束后,李生回到家园,崔娘的亡灵出现,在李生不知是崔娘亡灵的情况下,与崔娘又一起生活了数年,最终崔娘因冥数将尽来向李生道别,李生不久也悄然离世。通过小说文本可见,在前一半故事当中,李生与崔娘是幸福的一对夫妻,但由于红巾贼的进犯,所有的一切急剧改变,美好的生活被打破,战争成为了两人命运的转折点,崔娘与李生阴阳永别,快乐幸福的基调随着战争的爆发披上了一层浓郁的忧伤。《韦敬天传》中男女主人公同样是经过千辛万苦的努力,最终有情人终成眷属,但由于“壬辰倭乱”的爆发,两人被迫分离,最终酿成了男女主人公殉情的悲剧结局。战争在这里同样成为主人公命运的转折点,成为小说的转折点。

2.3 塑造人物形象,展现人物性格

战争往往与男性关系重大,成为考验男性的手段与方式,但在韩国汉文“传奇”体小说中,女性形象占有很大的比重,小说也生动形象地刻画了女性面对战争的态度,从而战争成为塑造人物形象的重要手段之一。

如传奇小说《李生窥墙记》,小说在一开始就展现了崔娘的勇敢。当李生从墙缝窥见崔娘的美貌,把作的诗系在瓦砾上投向墙内时,崔娘也作诗回答。小说写道:“以片简,又书八字,投之曰,‘将子无疑,昏以为期’。”[5]75李生于是夜里逾墙相会,两人私定终生,当两人的情事被父母发现时,李生听从了父亲的安排去了岭南。与李生形成鲜明对照,崔娘却向父母道出了自己的决心:“父母如从我愿,终保余生,倘违情款,弊而有已。当与李生,重游黄壤之下,誓不登他门也。”[5]82在崔娘的努力下,两人终于喜结良缘,但美好的一切随着红巾贼的进犯而打破,崔娘与李生走散,崔娘落到了红巾贼的手中。小说着重写到了战争的残酷:“贼焚荡室庐,脔炙人畜。夫妇亲戚,不能相保,东奔西窜,各自逃生。”[5]84面对如此残暴的贼寇,崔娘也表现的无所畏惧,大骂贼寇:“虎鬼杀啗我,宁死葬于豺狼之腹中,安能作狗彘之匹乎?”[5]84崔娘勇敢、不怕牺牲的形象跃然纸上。

《崔陟传》讲述的是在“丁酉再乱”战争背景下,一家人分崩离析又最终团圆的故事。小说某些方面的记实性描写已得到学者的共识,如:

……至于辽阳,涉胡地数百里,与朝鲜军马营连营于中毛寨,主将轻敌,全师致恤。奴酋杀天兵无遗类,谕胁朝鲜,无数杀伤,乔游击领败卒十余人,投入鲜营,乞着衣服。元帅姜弘立给其余衣,将免死焉,从事官李民寏惧见忤于奴酋,还夺其衣,执送贼阵。……[5]193-194

此段描写与“萨尔浒之战”的史实基本吻合,但小说中最精彩之处乃是对玉英形象的刻画。在小说中玉英集中体现了韩国女性高尚的道德情操和非凡的生活意志,敢于同自己不幸的命运作斗争。在玉英还没出嫁时,这种高尚的、不屈不挠的品质就有所呈现,当玉英父母让她嫁给一个不喜欢的男人时,她用死表明了自己的决心,这种不屈不挠的精神一直贯彻始终。当战争爆发,家人四散,玉英为了与家人团聚,说服儿子弄到小船,冒着生命危险冲破险阻,最终与家人团圆。战争没有爆发,玉英坚强的品质就有所显露,但战争更让玉英面对战争表现出坚强的勇气和克服困难的决心。

2.4 作为人物离合的手段

战争迫使人们分离,这在小说中比比皆是。《李生窥墙记》中红巾贼进犯松都,李生与崔娘夫妇由于战乱而分离;《崔陟传》中“丁酉再乱”的爆发造成了夫妻分离、父子分离、父女分离;《周生传》中“壬辰倭乱”造成了恋人之间的分离;《韦敬天传》中由于“壬辰倭乱”造成了夫妻分离;《洞仙记》中由于女真来犯,导致了夫妻分离;《凭虚子访花录》中由于“丙子胡乱”造成了父母与儿女的分离。

战争在造成人们分离的同时,也是实现人们遇合的方式与手段。比较典型的是《洞仙记》,洞仙与西门勣虽然由于战争而分离,但也因为战争而得以重见。由于女真来犯,朝廷正在招募赴女真的使臣,洞仙才女扮男装来推荐西门勣,从而实现两人团聚,可见战争在其中的作用。再如《崔陟传》,清军进攻辽阳,崔陟应征加入明军,不幸被清军打败成为俘虏,而崔陟的儿子梦释则作为明军的援军跟随姜弘立将军出征,姜弘立投靠清军,梦释因此也就留在了清军阵营,父子两人才得以有机会重逢。同样是由于战争的原因,崔陟偶然间找到了自己的亲家公陈伟庆,从而一同回到了南原。

3 结 语

朝鲜“传奇小说”中战争的描写占了相当大的比重,如“壬辰倭乱” “丙子胡乱” “丁酉再乱” “红进贼入侵”等。而以“人鬼之恋” “家族离合” “男女殉情”三种叙事为代表的模式,既展现了战争给国家和人民带来的巨大损失和精神创伤,同时也成为小说中战争得以书写的利器,每种悲欢离合叙事模式都给读者呈现出一种悲剧美和崇高美。小说中的战争描写,描绘了战争的残酷,还原部分历史事实,表达了朝鲜民众对战争的厌恶与对和平的向往。就文学功能而言,战争对整部作品而言绝非可有可无,而是推动故事情节发展与人物命运的转折点,是塑造人物形象的重要手段,是实现人物离合的重要方式,在小说中具有举足轻重的重要地位。