六堡茶品质研究进展

石荣强,温立香,曾玉凤,谢陆华,彭靖茹,袁冬寅,陈家献,黄寿辉,张芬*

(1.广西壮族自治区梧州茶厂,广西梧州543002;2.广西壮族自治区亚热带作物研究所,广西南宁530001)

六堡茶原产于广西梧州六堡镇, 为广西地方历史名茶,距今已有1500 多年的历史。 六堡茶是选用广西苍梧县群体种、大中叶种及其分离、选育的品种(品系)茶树的鲜叶为原料,经过初制工艺(杀青、初揉、堆闷、复揉、干燥)和精制工艺(筛选、拼配、渥堆、摊凉、蒸压、陈化)加工而成的。六堡茶在两广、港澳及东南亚各地享有很高声誉,是我国著名的侨销茶。文章通过对六堡茶品质、工艺的对比研究,找出六堡茶在黑茶类中的优势和不足,提出了六堡茶品质发展方向与研究重点。

1 六堡茶品质特征

1.1 感官品质

梧州独特的地理环境、鲜叶原料和加工工艺形成了六堡茶特有的“红、浓、陈、醇”的品质特征[1-5]。地方标准DB45/T 1291—2016 《六堡茶加工与感官审评术语》规定了六堡茶的加工、干茶形状和色泽、汤色、香气、滋味、叶底等8 类术语的名称和定义,共37 个术语,规范了六堡茶的工艺特点和品质特色。 其中关于茶叶感官审评的用语21 个,槟榔香、陈味、金花香、黑褐、浓醇等术语充分体现了六堡茶的感官品质特点[6-7]。

目前,因产品加工工艺和执行标准的不同,可以分为六堡茶和六堡茶(传统工艺)两大类[8-10],由于历史原因后者又被称为农家六堡茶。 农家六堡茶主要以夏秋季的茶青为原料, 完全自然缓慢后发酵,成品茶干茶色泽黄绿或灰绿,香气清幽,部分有花香,汤色淡黄绿,滋味醇和。 随陈化时间的增加,干茶色泽逐渐加深,转变为黄褐、深褐,甚至黑褐,香气清香鲜爽,部分会出现槟榔香、药香,茶汤滋味更加醇厚,特别耐泡。而六堡茶通过一定时间的发酵即可获得汤色相对红浓、 香味基本陈醇的品质, 短时间的陈化即可使茶叶具有“汤色红浓,香味陈醇”的品质特点[11]。陈文品等[12]通过感官分析比较了传统农家六堡茶和六堡茶, 农家六堡茶组具有轻微烟香、 花果香及浓郁茶香组成的槟榔香,滋味浓醇,而六堡茶组具有明显的菌香,汤色红浓,滋味甜醇。

1.2 主要生化成分

六堡茶独特的感官品质是茶叶内含化学物质综合作用的结果。 国内众多研究者对六堡茶的主要生化成分进行了研究。梁斯雅等[5]对六堡茶中的水分、总灰分、茶梗、水浸出物(干态)等理化成分与大叶种绿茶、工夫红茶、普洱茶(熟茶)、茯砖茶国标中的技术要求进行了比较分析, 发现采集的六堡茶样品中总灰分与大叶种绿茶、 工夫红茶的最高限量值接近;水浸出物含量比绿茶、红茶及其他紧压茶类的最低限量值要求分别高18.4%、33.0%、93.7%。刘小玲等[13]分析了六堡茶主要特征成分,发现六堡茶水浸出物平均含量约为32%,茶多酚含量为16.56%~21.58%,总黄酮含量1.41%~3.52%,可溶性糖总含量为1.21%,咖啡碱含量为4.04%~6.97%。 不同工艺加工而成的六堡茶的生化成分也存在差异,相比农家六堡茶,六堡茶发酵程度重, 茶多酚氧化聚合度较高, 茶汤pH 值略高, 茶多酚含量远低于农家茶, 茶褐素的含量较高;农家六堡茶的游离氨基酸、茶红素、可溶性糖含量较高, 主要生化成分的差异导致精制茶的滋味较农家六堡茶更加醇和,香气更加陈纯[10]。

1.3 香气成分

香气是决定茶叶风味品质的关键因素之一,茶叶香气是多种挥发性成分的混合物, 基本组成可以分为脂肪族、 芳香族及挥发性萜类化合物3大类[14]。 不同芳香物质以不同浓度组合,对人类嗅觉神经综合作用而形成不同的香型[15]。 研究发现,黑茶的香气成分主要包括醇类、醛类、酮类、芳香烃类、烯类和酯类等[16-19]。 不同产区黑茶香气组成存在明显差异, 茯砖茶菌花香明显,(E,E)-2,4-己二烯醛等烯醛类物质对其有积极作用; 青砖茶有浓郁樟木香,与柏木脑有直接关联;普洱茶陈香持久,以醛类和醇类为主,包括己醛、1,2,3-三甲氧基苯、芳樟醇氧化物[20-23]。 而六堡茶的香气除“陈纯”之外,还有松烟和槟榔香。 研究发现,与陈香特征相关的物质为甲氧基苯-5-甲基苯、1,2,3-三甲基-5-甲基苯等, 而槟榔香的主要香气成分为α-雪松醇、β-芳樟醇、顺-氧化芳樟醇、水杨酸甲酯、苯甲酸甲酯、α-雪松烯、萘和甲氧基萘[24-26]。 穆兵等[27]采用全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术, 分析一批代表性六堡茶样品中香气成分的组成及相对含量。结果表明,此批六堡茶样品中共鉴定出307 种香气成分, 根据化学结构的差异可分为烯醇类(7 种)、烯类(23 种)、烷烃类(20 种)、醛类(14 种)、烯醛类(14 种)、醚类(22 种)等共21类化合物,以有机酸类、芳香烃化合物、醚类以及醛类为主。

在农家六堡茶中检出较高含量的具有花果香的芳樟醇和D-柠檬油精等,而在六堡茶中检出较高含量的醇类化合物3-甲氧基-1,2-丙二醇,并检测到吡咯、1-乙基吡咯成分,正是这些组分的不同和含量的差异导致两种六堡茶的香气表现出不同风格[10]。

2 六堡茶品质的影响因素

不同产区黑茶的品质特征是由茶树品种与加工工艺共同作用的结果, 渥堆和陈化作为六堡茶加工的关键工序, 对茶叶物质的转化及品质的形成具有决定性作用[4]。

2.1 茶树品种

梧州多为丘陵,夏天长,冬季暧,植物多样、温湿度大,很适合乔木型、小乔木型茶树生长。 六堡群体种长期生长于这样的生态环境, 所制六堡茶具有独特的品质。 周伟勤等[28]对六堡茶品质与六堡群体种的关系进行了分析, 结果表明六堡群体种适制六堡茶, 成品品质外形与内质都比其他品种更胜一筹。

2.2 渥堆对茶叶品质的影响

渥堆需要适合的温度、湿度、茶叶含水量,在高温高湿的作用下,茶多酚、氨基酸、蛋白质等内含物质慢慢转化, 为六堡茶独特的品质特征奠定了物质基础。 地标DB45/T 479—2014《六堡茶加工技术规程》 规定了渥堆时的茶叶含水量控制在26%以内,堆高60~80 cm,堆温40~60 ℃为宜[29]。王登良等[30]指出渥堆叶温在45~55 ℃,茶坯含水量20%左右时质变很快,2~3 天汤色显著变红,具有甜味,但滋味淡薄;叶温在20 ℃,茶叶含水量18%左右时质变进行缓慢,经20~30 天,汤色才能变化,但滋味浓厚,变得陈醇。 此外,渥堆时各种内含物质比例能否保持稳定、 匀整也是影响六堡茶渥堆品质的重要因素, 也是实际生产中较难解决的问题。

茶叶中内含物质丰富, 渥堆过程中品质变化极其复杂。 刘泽森等[31]研究了不同渥堆发酵方式对六堡茶品质的影响, 发现不同处理的六堡茶茶多酚、氨基酸、咖啡碱、水浸出物、茶红素、茶褐素均有极显著差异(p<0.01),其感官和理化成分都表现出不同的特点, 双蒸双压处理的六堡茶发酵程度、物质转化程度均低于冷渥堆发酵处理。张芬等[32]对六堡茶渥堆过程中主要生化成分和茶汤色泽的变化进行研究, 发现六堡茶在渥堆过程中水浸出物、茶多酚、茶红素含量及茶汤L、b/a 值呈减小趋势,茶褐素含量、茶汤的a、b 和ΔE 值呈增大趋势;香气成分中醛类、烯类的相对含量减小,而酯类、杂氧化合物的相对含量增加。 胡沛然[33]指出渥堆时茶叶茶多酚含量从16.6%降至8.2%, 随着后期多酚氧化酶活性增强, 茶多酚下降速度加快,而游离氨基酸从40.1 mg/g 下降至9.9 mg/g, 茶黄素和茶红素均呈现下降趋势, 分别从0.12%下降至0.05%和从5.24%下降至0.74%,茶褐素从2.53%上升至5.77%,发生这种变化的原因是多酚氧化酶活性增强,催化了茶黄素、茶红素的进一步氧化。 就其单个物质来说,有的呈下降趋势,有的呈上升趋势,这种下降和上升存在的因果关系有待研究。

渥堆工序是六堡茶品质转化成“红、浓、陈、醇”的关键工序,由于六堡茶渥堆过程的复杂性及其生产加工的难度。 在实际生产中需要有一批经验丰富的技术人员, 持之以恒地向着既定的目标研究,才能更好地稳定并提升六堡茶的产品质量。

2.3 陈化对茶叶品质的影响

陈化是六堡茶制作过程中的重要环节, 也是形成六堡茶品质的最后一道工序。 把加工后的茶叶放在湿度70%~85%、相对密闭的室内进行晾置陈化,经过半年或更长的贮存期,汤色变得更为红浓,且产生陈味,形成六堡茶“红、浓、陈、醇”的品质特点[30]。 民间一直有六堡茶耐于久藏,越陈越好、越陈越香的说法。研究发现六堡茶随存放时间的延长,水分、茶多酚、游离氨基酸、茶红素含量呈减少趋势;咖啡碱、茶褐素含量呈上升趋势,六堡茶香气成分相对含量增加较明显的有α-法尼烯、水杨酸甲酯、乙酸苯甲酯等。 而α-萜品醇、1,2,3-三甲氧基苯、茴香脑等挥发性成分下降显著,经过一定时间的贮藏, 六堡茶的品质及口感得到较大的改善和提高[34-37]。不仅陈化时间影响六堡茶的品质, 贮藏环境也影响六堡茶的物质转化速度和品质的形成。 蒋桂文[38]对梧州贮藏六堡茶与桂林贮藏六堡茶的感官品质进行比较发现, 梧州贮藏的六堡茶外形颜色较深,茶叶汤色更红浓,茶汤滋味更陈醇,叶底颜色更趋向黑褐色。生化成分分析表明,两者的咖啡碱含量差异不大,桂林贮存六堡茶中的茶多酚、游离氨基酸、茶黄素和茶红素含量高于梧州贮藏的六堡茶。 根据不同陈化时间的六堡茶中主要生化成分和感官品质的差异, 有研究利用红外光谱、高分辨率质谱、电子鼻等建立了不同陈化时间的六堡茶判定方法, 为六堡茶品质评价新体系的建立提供了参考[39-40]。大量的研究数据表明,六堡茶的陈化工序与渥堆工序一样,也是六堡茶品质形成的关键工序, 品质转化的机理和方向基本一致, 但品质转化的物质和作用存在很大不同。

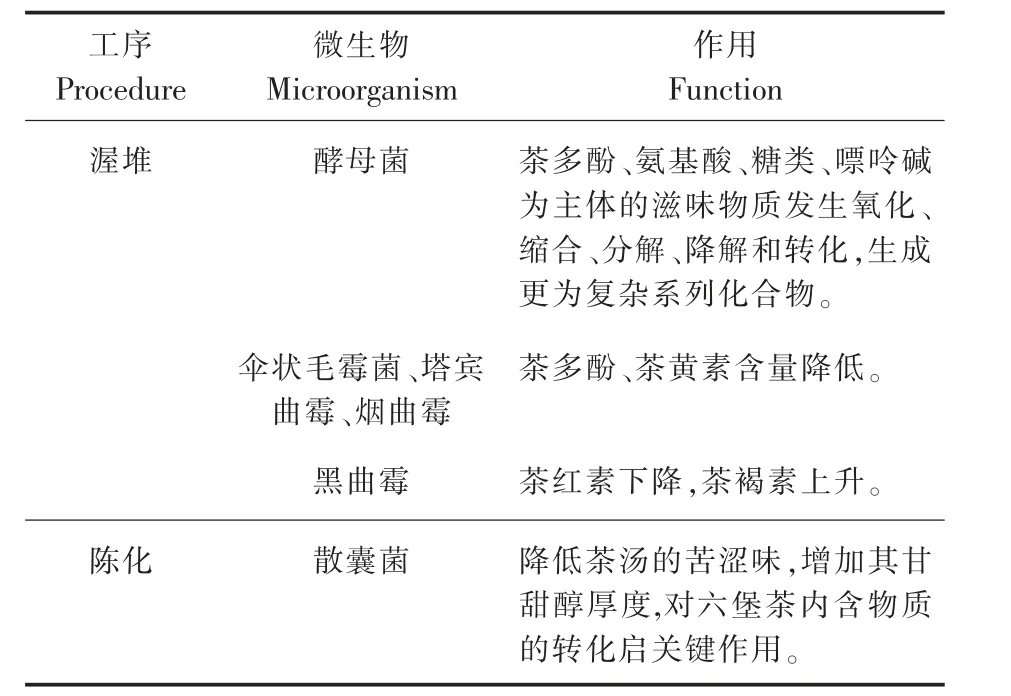

2.4 微生物对六堡茶品质的影响

六堡茶属于后发酵茶,在六堡茶制作过程中,微生物贯穿始终, 特别是在渥堆和陈化工序中微生物十分丰富和活跃, 对六堡茶品质形成起到非常重要的作用, 表1 总结了渥堆和陈化过程中存在的微生物及其作用。温志杰等[41-42]对六堡茶渥堆过程中微生物种群变化进行了研究, 发现在六堡茶的渥堆发酵中存在着数量巨大的细菌、酵母、霉菌,上、中、下各层的微生物数量差异较大。酵母菌是优势种群,在第二次翻堆达到最高峰,比霉菌高出一个数量级。通过分离和鉴定,确定渥堆过程中优势酵母菌为Arxula adeninivorans, 该菌分泌单氧酶、蛋白酶、葡萄糖酶、纤维二糖酶等胞外酶,在湿热和微生物胞外酶酶促作用下,茶叶中茶多酚、氨基酸、 糖类、 嘌呤碱为主体的滋味物质发生氧化、缩合、分解、降解和转化,生成更为复杂的系列化合物, 赋予了黑茶独特的红褐色和特别的陈香味[43-44]。 胡沛然[33]从渥堆茶叶中分离出3 株产多酚氧化酶嗜热菌,分别为Lichtheimia corymbifera(伞状毛霉菌)、Aspergillus tubingensis(塔宾曲霉)和Aspergillus fumigatus(烟曲霉),并利用灰黄青霉、黑曲霉、 烟曲霉3 个菌株进行了茶叶固体发酵实验,随着模拟发酵时间的增加,每组的茶多酚含量均出现不同程度的降低, 其中烟曲霉发酵组对茶多酚的转化效果最为明显,传统发酵组次之。各发酵组的茶黄素含量均随着时间的增长而下降,传统发酵组、无菌组、灰黄青霉发酵组的茶红素、茶褐素呈现出明显的增长趋势, 而烟曲霉组和黑曲霉组的茶红素下降,茶褐素上升。 欧惠算等[45]对汽蒸前后六堡茶中优势微生物进行了分离鉴定,鉴定出六堡茶汽蒸前的优势菌为塔宾曲霉、黑曲霉、胶红酵母、LB3 青霉、灰黄青霉、鞘氨醇单胞菌以及阿姆斯特丹散囊菌。 而在汽蒸后的六堡茶里没有塔宾曲霉以及黑曲霉。 六堡茶的“金花菌”经分离鉴定也是阿姆斯特丹散囊菌[46],利用阿姆斯特丹散囊菌单一菌株进行了液态发酵实验, 结果表明,整个液态发酵过程中,茶多酚、黄酮类、游离氨基酸、可溶性糖的含量均不断降低,而咖啡碱含量呈动态增加的趋势;茶黄素含量先增加后减少,茶红素含量呈总体减少的趋势, 而茶褐素含量呈总体增加的趋势;儿茶素总含量下降。从而证明了阿姆斯特丹散囊菌对六堡茶品质成分的转化产生了关键作用[47]。 而另有研究发现六堡茶中的“金花”菌属冠突散囊菌, 与安化黑茶冠突散囊菌亲缘性相近[48]。六堡茶陈化初期及六堡茶成品茶中的优势菌主要为曲霉属和散囊菌属[48-51],而散囊菌可以产生果胶酶、纤维素酶、淀粉酶等,从而提高茶叶中的总糖、还原糖及茶多酚含量,降低茶汤的苦涩味,增加其甘甜醇厚度[52-53]。微生物对六堡茶品质的转变具有重要作用,但至今对其了解不多,很多企业无法单独展开研究,因此应联合企业、研究机构、检验机构等多部门合作突破研究瓶颈。

表1 六堡茶关键工序的微生物及其作用Table 1 Microorganism and its function in the key process of Liupao Tea

3 结语

虽然六堡茶与云南普洱茶、 安化黑茶同属黑茶类,但六堡茶在地域环境、品种选育、工艺设备、微生物作用、质量安全等方面的研究相对滞后,国内外关于六堡茶的研究报道比较零散, 难以形成系统的研究。与其他黑茶相比,六堡茶品质极具地域特色,在香气、滋味等品质上有很大不同,其品质的形成与茶叶原料、加工工艺、微生物作用等密切相关,但由于六堡茶风格多变、工艺复杂、生产周期长,从而导致六堡茶跟踪耗时长,理论基础研究薄弱。渥堆和陈化是六堡茶具有“红、浓、陈、醇”品质的关键工序, 但这两者的关联点与不同点在行业内的研究不多, 应成为今后六堡茶的重点研究方向,以促进六堡茶品质更上一层楼。