宝山辽墓壁画中的卷云火焰宝珠纹研究

周沃辉

摘 要:20世纪90年代在赤峰市阿鲁科尔沁旗宝山发掘的两座辽墓中,发现了一种由卷云纹和火焰宝珠纹组合绘制而成的纹饰,即卷云火焰宝珠纹。这种纹饰从辽初到辽代晚期在辽墓壁画装饰中一直得到了较为广泛的使用,成为一种造型固定的装饰纹样。从两种不同来源纹饰的复合使用方式及其在宝山辽墓壁画装饰中的功能来看,辽初这种卷云火焰宝珠纹在承继卷云纹、火焰宝珠纹的艺术审美、寓意之外,契丹人还进一步丰富了其文化内涵。

关键词:宝山辽墓;壁画;卷云火焰宝珠纹

中图分类号:K879.41;K246.1 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2020)06-0001-06

20世纪90年代,内蒙古考古研究所联合阿鲁科尔沁旗文物管理所对赤峰市阿鲁科尔沁旗宝山村附近的两座被盗墓葬进行了发掘。考古人员在这两座墓葬中发现了大量的壁画。目前学术界对宝山辽墓中壁画的研究丰富,但对宝山辽墓壁画中的卷云火焰宝珠纹尚无专篇讨论,有鉴于此,本文拟从纹饰分布、渊源及艺术风格等方面,探讨其所蕴含的文化。

一、宝山辽墓中卷云火焰宝珠纹分布情况

据发掘报告称在编号为1号墓中发现了天赞二年(923年)墨书题记,此为迄今为止发现明确纪年最早的辽代墓葬,且据编号为2号墓排列方位、形制及出土的契丹小字石碑等判定其稍晚于1号墓。卷云火焰宝珠纹饰在宝山1号墓和2号墓的壁画中均有出现,但局部图案处理略有差别。据发掘报告可知,1号墓中见有两处。

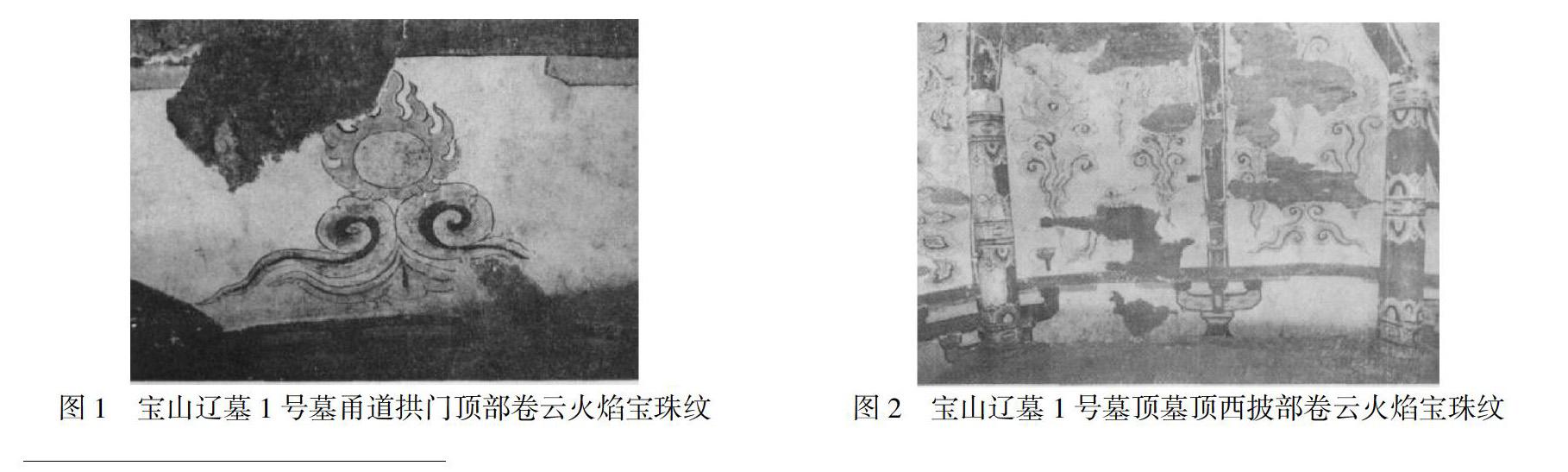

第一处见于1号墓的甬道拱门顶部两侧。图案呈对称分布,卷云以墨线勾勒轮廓,多重墨线由外向内螺旋卷曲,形成层叠状云头、云尾,两者大致居于同一水平线上,呈两朵云头相对,云尾横向延伸形态。墨线勾勒间空内填蓝、绿、黑彩,由深及浅,层次分明。两朵卷云上托火焰宝珠,宝珠内满绘浅绿三瓣花形纹样(图1)。

第二处见于1号墓墓顶西披。图案分两组对称分布在墓顶西披,以仿木装饰分隔,虽壁画脱落,但仍可见每组绘制三个呈“品”字形分布的单体卷云火焰宝珠纹。其纹饰构成亦为卷云上托火焰珠,但形态与前述1号墓甬道拱门顶部处略有不同。图案中的卷云云头向上,云尾垂直向下,呈竖立形态,四朵卷云上托一火焰宝珠,宝珠中心有黑色圆眼。图案均以墨线勾勒,内以红黑蓝淡蓝彩晕染(图2)。

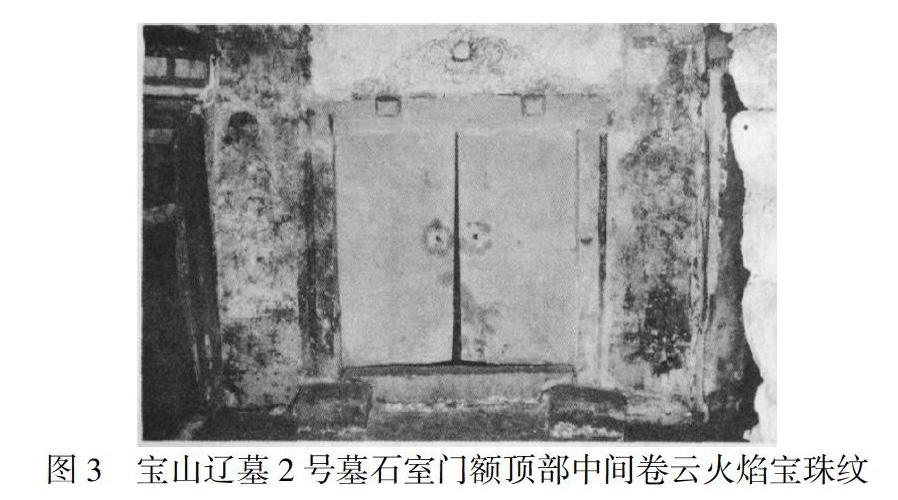

第三处见于2号墓石室石门的门额顶部中间。火焰宝珠纹与1号墓差别较大,取消了卷云纹托底,改为用白描的莲花纹托底,以花蕊托火焰宝珠,两侧枝叶卷曲对称分布(图3)[1]。

由前述可知,宝山辽墓壁画中出现的卷云火焰宝珠纹是一种由卷云纹和火焰宝珠纹组合构成的复合型纹饰,其造型与组合形态并不固定,在纹饰运用中出现了组合要素的变化。卷云火焰宝珠纹作为墓室仿木结构的装饰施用,单个施用时主要用于“门”的装饰,图案趋于扁平;成组施用时则主要用于装饰墓室穹顶,图案布局呈瘦长状,尤其托举火焰宝珠的卷云,作云尾向下的竖直形态,有飞升天界之义。

二、卷云火焰宝珠纹造型溯源

对于卷云火焰宝珠纹源头的追溯,要从卷云纹和火焰宝珠纹两种纹饰谈起。

(一)卷云纹

卷云纹一般被用来描绘以“C”或“S”形卷曲为基本形态的纹饰。上古时代,人们对天充满敬畏,而云卷云舒、或暗或明,则成为上天向人间示意的讯号。天空中灵动、变幻的云,是早期人类创造图案的灵感来源。古朴单纯、线条流畅的云纹曾被先民们广泛施用。从目前的考古发掘成果来看,至迟到新石器时代,“C”或“S”形卷曲纹就已经成为一种成熟形态的陶器装饰纹饰。在我国境内从西到东,由南至北都有着广泛的分布。如在位于今赤峰市敖汉旗的大甸子夏家店下层文化遗址中出土了大量彩绘陶器,陶器多为黑灰底,绘制有红、白两色花纹。典型图案以动物、植物和自然现象为题材,多由横竖直线及大小不同的C形、S形、T形曲线并附加变化构成[2]。夏家店下层文化主要分布在燕山山地和辽西及内蒙古东南部地区,是北方早期青铜文化的代表。有如此众多的彩绘纹饰可知,夏家店下层文化时代的先民已经能够灵活的运用“C”形卷曲的纹饰,并采用重复、颠倒、连接、打散等多种装饰手法,呈现出令人眼花缭乱的艺术风景。

商周时期,云纹成为中原地区最常见的装饰组合纹样,被广泛使用。这时的云纹多成缕成朵,风格古朴,造型以写实为主,常见如云雷纹。西周中期以后,以抽象化的弯曲线条为基本结构的云纹开始流行,这样的云纹摆脱了因写实风格带来的造型上的固化,流畅的卷曲线条更是极具弯曲流转的动态之美,成为使用最为广泛的纹饰之一。春秋战国时期,卷曲流畅的云纹风靡一时,在造型上也变幻无穷,衍生出了多种以弯曲线条构成的云纹。秦汉时期的云纹则增加了一个由外加的弧线、单勾卷形式的线尾或者圆勾卷形态的外侧弧状构成的三角形形态组成的“云尾”[3]。魏晋南北朝时期玄学盛行,缥缈、超脱的意境成为士人普遍的精神追求,云纹在烘托神灵气势、营造仙境氛围中的使用非常普遍。在造型上此一时期的云纹开始出现了“云头”,“云头”跟“云尾”以紧凑而自然的形式结为一体。隋唐时期的云纹则被称为“朵云纹”或“如意云”。朵云纹是以天空中自然的云彩为母本,卷曲的云头和袅绕的云尾构成的朵云形状为主,在具体施用时,可多个单体组合施用,形成片云。如意云纹样则是以朵云纹饰图案为基础,进一步将云头圆润化处理,类似如意的头部,取事事如意之义而得名,代表了时人对美好生活的期盼,寓意美好。此后宋朝的云纹造型也基本上继承了隋唐时期的朵云纹,图案中波折曲线增加,云头部分的变化加多,出现了卷向两边的云头、三个向内卷曲小云头、灵芝头状等样式,云纹造型也根据装饰的内容、材质呈现出复杂多变的特点。

宝山辽墓所处地域正是契丹民族活動的核心地区。契丹自四世纪独立发展之后,与中原政权一直保持了相对密切的联系,契丹本土地区更是早沐华风。辽朝时期唐朝流行的卷草纹、牡丹纹、云纹等,都受到契丹民族的喜爱,广泛的施用于各种装饰之中。如巴林右旗床金沟4号辽墓出土的白瓷盒,盖面为四朵云纹,长方形鎏金银带銙上錾刻两个单体朵云纹[4];巴林右旗床金沟5号辽墓天井西壁上绘制于黄马身上橘红色鞍鞯上有墨线勾绘的卷云纹等[5]。辽朝时期墓葬壁画中使用的云纹多为辅助类纹饰,造型基本上以唐以来流行的朵云纹为骨架,通过增加旁附云头或者波折曲线形成规模更大,形态更复杂的云纹纹饰图案。在宝山1号辽墓的壁画中也有多处云纹,如穹隆顶上也绘有双头朵云纹、卷云纹,作为烘托天界、仙鹤等的辅助图案;东壁壁画《降真图》中采用多朵云组合的片云纹衬托西王母乘云而来等等。

(二)火焰宝珠纹

这种纹饰的出现与佛教的关系十分密切。火焰宝珠梵语为cinta^-maN!I,音译真陀摩尼,意为可以随己愿变幻珍宝之珠,又称摩尼宝珠、如意珠等。

由于火焰宝珠纹是伴随佛教而来的装饰纹样,因此在佛教东传之前中原地区的不见。此后,随着佛教传入中国,与之相伴的装饰纹样才进入中原地区。据有关学者研究,修建于西秦建弘元年(420年)的炳灵寺第169窟壁画中的摩尼宝珠造型,是目前已知明确纪年最早的一例[6]。这幅图摩尼宝珠彩绘发现于该窟六龛左侧壁画女供养人身后,写实风格的火焰内含笏板形宝珠与莲花相结合构成莲花火焰摩尼宝珠纹。在位于甘肃天水秦岭余脉的麦积山石窟中,摩尼宝珠造型在北魏、西魏洞窟中就有出现,在跨越了北魏、西魏、北周、隋等朝代的洞窟中,出现摩尼宝珠造型的洞窟不少于32个[7]。在敦煌莫高窟的大量佛教壁画中也保存了大量的摩尼珠造型。其中可见有单体摩尼珠纹、含笏板状摩尼宝珠纹、辅莲花瓣的火焰摩尼宝珠纹等。综合来看,早期传入中原的火焰宝珠造型简单古朴,火焰为蜡烛燃烧的形态,内包有圆形或笏板形宝珠,一般辅以单层莲瓣纹中间,或直接装饰莲花纹。北周之后多见辅莲花瓣火焰摩尼宝珠纹造型,隋唐之后则以双层莲瓣托举火焰摩尼宝珠的造型更为普遍,图案造型中的火焰也有原来的一团烛焰变为加入一些短尖状的小“尾巴”的火焰,神似一团灵动的熊熊火焰,造型方面也更生动形象了。随着佛教的传播和影响的扩散,火焰宝珠纹的施用也跳出了单纯的寺塔石窟等佛教建筑,而广泛的出现在了墓葬的装饰中。由于摩尼珠可调节冷热,破除黑暗,取代日月作为天界的光明象征,所以多装饰在以墓室、葬具或墓志的正面或出入口处,这种做法自北朝以来一直延续[8]。

辽代墓葬中装饰火焰宝珠纹也遵循了类似的规律,如敖汉旗北三家1号辽墓中也将火焰宝珠纹饰绘在绘于券顶[9]。但辽朝时期的宝珠纹,除继承了隋唐以来尖型火焰宝珠纹造型外,还跟其他纹饰组合在一起,且施用范围非常广泛。例如与卷云纹结合组成卷云火焰宝珠纹,与龙凤纹组成龙戏火焰宝珠纹、凤戏火焰宝珠纹等,如赤峰地区的宝山辽墓卷云火焰宝珠纹图案,除墓葬有出现火焰宝珠纹外,在辽代的佛教建筑也有火焰宝珠纹图案,例如辽宁朝阳北塔塔身西面须弥座第2、3壶门间版柱狮子背驮莲花火焰宝珠浮雕、东面须弥座假门门额饰有单体火焰宝珠[10];除了佛教建筑、墓葬壁画之外,在一些生活器具或用品上,火焰宝珠纹图案也有出现,例如辽宁北票水泉一号辽墓中的陶绿釉扁身双穿带盖鸡冠壶中,壶身两面各塑贴着火焰宝珠纹[11];通辽吐尔基山辽墓中须弥座状彩绘棺床中间两只贴金凤之间装饰的火焰宝珠纹等[12]。从这些出土的考古材料中可以看出,火焰宝珠纹图案受到辽时人们的喜爱,被普遍的应用于社会生活中的各个方面。

(三)卷云火焰宝珠纹

这种纹饰是由卷云纹和火焰宝珠纹组成的复合纹饰,有双朵云托火焰珠、多朵云托火焰珠、多朵云配多火焰珠等形式。从目前已知的辽代墓葬壁画材料中可知,宝山辽墓壁画中卷云火焰宝珠纹饰的施用并非孤例仅见。笔者仅据相关考古资料,做初步整理如下:

1.赤峰市敖汉旗北三家村辽墓甬道壁画中起券处至券顶画数枚有带短尖状尾部火焰珠,正中画一大珠,大珠两边画小珠,火珠的烟火卷至顶处,烟火为红绿色相间。火珠下皆有祥云照空,云为红、蓝两色[13]。

2.内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗封山屯契丹墓中出土的12块大画像砖中,绘有兽纹纹饰,分别镶于六根砖柱的上部两侧,一侧一式,头相对。其中有一式,形同幼犬,做奔跑状,追逐一火珠。兽身之下有一朵祥云,随兽而飘。另外一式,兽头作龙形,舌头外伸,亦做奔跑追逐火珠状,兽身之下亦有一朵祥云[14]。

3.辽宁省调兵山市城子村2号辽墓中出土的石棺上,左右两侧棺板的青龙、白虎头前方各绘有一组如意云纹托举火焰珠的图案[15]。

4.辽宁北票水泉一号辽墓中的大绿釉扁身双穿带盖陶制鸡冠壶,壶身两面各塑贴一束卷云托火焰宝珠纹,下刻卷草纹[16]。

5.赤峰阿鲁科尔沁旗中温多尔敖瑞山辽墓中出土的鎏金冠饰中,其中1件为男冠冠饰两朵云纹托举一颗火焰宝珠形,另还有一件火焰寶珠女冠冠饰[17]。

6.河北蔚县东坡寨辽代壁画墓墓顶壁画中,在由两个对头卷云上托一朵卷云构成的纹饰下方,绘有绕墓室顶部一周的“燕子戏火焰宝珠”图案。宝珠用墨线勾勒,圆形内绘一反“S”形线,外绕带有火苗摆动的火焰。火焰有两种形式,一种为分布于墓室南、北壁正中上方的火苗向上的火焰宝珠,一种为分布在墓室东、西侧壁上方的火焰向北偏斜的滚动火焰宝珠,下彩绘一周火焰及勾云纹带[18]。

7.赤峰市巴林右旗索博日嘎镇辽庆陵东陵前室南壁上绘有一颗由两朵原材托举着的被火焰包围的漩涡形宝珠,宝珠左右为两条相向而对的龙,与之相对称前室北壁上也绘制了一幅同样的图画。此外墓门门额出也绘制一幅卷云托举火焰宝珠纹的纹饰,形制与宝山1号辽墓墓门门额上的图案形制相同[19]。

8.辽宁省北票市季杖子辽墓中分布在主室前的甬道券脸上的“焰珠云鹤图”,其中券脸顶端正中绘一火焰宝珠,宝珠左右两边各绘双钩长尾云纹等[20]。

9.内蒙古自治区通辽市奈曼旗辽陈国公主墓中出土的两件金花银枕中,枕面前低后高,枕背焊接一个半圆形银座。枕面錾刻双凤、火焰宝珠、云纹,錾花处均鎏金[21]。

综上可知,卷云纹和火焰宝珠纹各自有其起源与发展的历程。辽朝时期契丹统治者采取的开放的统治姿态,对中原汉文化和佛教文化多有借鉴吸收。卷云纹和火焰宝珠纹及其所代表的文化内涵,应当是通过多种的渠道被辽人所接受和熟知,从辽初开始就成为符合辽代主流审美旨趣且带有美好寓意的纹饰,并在装饰方式上出现卷云托举火焰宝珠的复合图案造型。这种卷云纹与火焰宝珠纹组成的复合图案仅据目前已有资料即可知,被较广泛地用于从辽初到辽代晚期的墓葬壁画装饰。尤其是在辽庆陵东陵中发现的位于墓门券顶处的卷云火焰宝珠纹,无论是施绘的位置还是图案造型,都十分一致,这也进一步说明卷云火焰宝珠纹并不是辽人一时兴起的随意组合,而是作为一种固定的装饰纹样造型,在辽代社会中为世人所熟知和使用。

三、宝山辽墓中卷云火焰宝珠纹的绘画风格及寓意

据发掘报告描述,宝山1号辽墓甬道中的卷云以墨线勾勒轮廓,内填蓝、绿、黑彩,由深及浅,层次分明,火焰宝珠内满绘浅绿三瓣花形纹样;穹顶处的两组卷云火焰宝珠纹以红黑蓝淡蓝彩晕染,色彩绚丽。

文金扬先生在《绘画色彩学》中,曾谈到“色彩具有一定的象征意义和表情作用,而且具有感染力和表现力。”同时在书中还进一步揭示了蓝、绿、黑三种色彩所代表的含义:

绿色一般给人平静、希望、生命的复活和青春的活力;有时给人悲伤、惨淡、恐怖的感觉。绿色与蓝色或黑色搭配,则多用于丧事。

青(蓝)给人宁静、纯洁、柔和的感觉;或代表悲哀的感情,与绿和白配合,多用于丧事。

黑色多代表庄重、阴森感觉,或代表恐怖和死亡,多用于表现悲哀、寂寞的场面[22]。

可见,绘制宝山辽墓卷云火焰纹的创作者采用蓝、绿、黑三种颜色的冷色调,主要是用颜色渲染墓室中庄重且惨淡的氛围,表达了生者对逝者的一种悲伤、哀痛的感情。

另外,从绘制技法方面来看,宝山辽墓的卷云火焰纹绘制的颜色是由深到浅,层次分明,这样的绘制技法应当属于晕染法一种。晕染法的绘画技法最初产生于犍陀罗艺术,东汉年间印度佛教开始通过丝绸之路传入中原地区,佛教绘画技术中的晕染技法也随之传入,从西域佛教壁画到中原地区开始流行,因此也被称呼为“天竺遗留法”。在甘肃嘉峪关西晋墓葬出土的出行图,则是先用墨色进行勾勒出线条,此绘制方法名为勾填,然后用赭石、石黄、粉黄、浅赭一层一层涂。这说明到了魏晋南北朝时期,墓葬中的壁画开始便开始出现晕染法的雏形。例如在北齐东安王娄睿墓室内壁画中,则用淡墨勾稿,后敷色晕染,颜料有朱、土黄、石绿、石青、赭、熟褐等;北周李贤墓中的壁画上,色彩处理采用深浅晕染凹凸法[23]。这些南北朝时期的壁畫墓可以表明,晕染法这种绘画技巧已经在南北朝时期得到了更好的发展。此后,晕染法不断融合中原传统绘画技法,至唐朝时期日臻成熟。使用晕染法可以层次分明地形成明显的色阶,从而形成明暗对比关系,使被描绘的对象更具体积感[24]。

20世纪70年代考古人员在唐永泰公主墓葬东壁上的发现《青龙图》头与背已经剥落,现有三条腿,一条尾,腿上有鳞,仅存的部位的画法为青绿烘染,重墨勾勒。四周有清、朱红、橘黄三色朵朵相间的彩云[25]。之后考古人员分别在唐懿德太子墓中的《仪仗图》壁画和章怀太子墓中的《观鸟捕蝉图》中发现,壁画里面的人均以黑色勾线,服饰上也均采用红绿晕染的技法,颜色由浅及深,层层晕染。从绘画技艺来看,以上三座唐代墓室中的壁画皆继承了魏晋南北朝时期的晕染法,并且达到了成熟的水平。可以看出,晕染法在中原墓室壁画中的运用从魏晋南北朝时期一直到唐代是从未间断。

宝山辽墓壁画中除了卷云火焰宝珠纹运用了晕染法外,其2号墓室中的墓顶封石处的大型团花图案;北壁顶部的花卉图中以及寄锦图中的背景芭蕉树中,均采用晕染法[26]。其中,宝山1号辽墓的建立时间是在辽初辽太祖天赞二年(923年),此时正值中原后唐同光元年。辽朝与中原五代及南方政权接触频繁,如后唐天复三年,即有“汴州朱全忠遣人浮海奉书币,衣带,珍玩来聘”[27]。笔者仅据《辽史》统计,自907年至923年这十多年间,后梁就曾经10次派遣使节到契丹,而南方地区的吴越更是曾6次派遣使节入辽。可见辽朝与中原诸政权间如此频繁的互动交流,正是中原制度文化大量进入契丹本土地区的重要契机。就绘画而言,五代《宣和画谱》中即有著名的契丹画家胡環、耶律倍等。《辽史》中也记太子耶律倍“善画本国人物”[28],可以看出,在辽太祖时期中原文化已经在贵族阶级传播开来。由此可知,宝山辽墓中的卷云火焰宝珠纹采用晕染法技巧绘制,说明宝山辽墓火焰宝珠纹绘制手法有可能继承唐代晕染法的绘制手法。

此外,从前文中对卷云纹、火焰宝珠纹的追溯可知,宝山辽墓壁画中的卷云火焰宝珠纹复合纹饰无论是从单个造型还是从绘制技法,都与唐及五代有着密切的关联,尤其是2号墓中门额上绘制的莲花托火焰宝珠纹,更是唐代敦煌壁画中常见的装饰纹饰。

宝山1号墓甬道墓门门额上绘制卷云火焰宝珠纹,采用卷云纹托举火焰宝珠的构图形式,充分体现了辽人的信仰。云是飘浮在天上的,云的形态变幻往往预示了天气的变化,因为与上天的情绪建立了联系,所以云纹也是天的象征。而火焰宝珠则是破除黑暗,取代日月作为天界的光明象征。云托宝珠,就表明了墓门的意义:从此通过,将进入到没有日月的幽冥世界。图案与建筑一同完成了对墓葬空间的划分,体现了辽人的丧葬观。

绘制于穹顶上的两组卷云火焰宝珠纹,则体量修长,蜿蜒上升的云气托举了烈焰熊熊的宝珠,表达了视穹窿为苍穹,光明而充满神秘的,似乎引导了墓主人的灵魂升遐。并且前文提及,宝山辽墓中的卷云火焰纹多处烘托仙界之物,如云鹤,王母等形象,并且辽初之时,辽太祖之子就曾翻译过《阴符经》,而《阴符经》主要内容多为养生修仙之法,可以推测当时辽人有追求长生的思想。因此,通过上述种种迹象推测,宝山辽墓壁画创作者在墓顶部及穹隆顶处绘制卷云火焰宝珠纹意图是希望逝者向往长生,追求飞升得道,同时祈求上苍给予生者如意得福。

综上可知,作为宝山1号辽墓壁画中所绘制的卷云火焰宝珠纹实际上是在继承并发展了汉族的云纹,吸收了佛教文化中火焰宝珠纹的基础上出现的。这种卷云火焰宝珠纹将汉文化和佛教文化中的有关寓意有机地结合起来,创造出一种新的装饰纹样,并成为辽代墓葬壁画中被广泛使用的辅助图案,用以表达辽人的丧葬观念。可以说,宝山1号辽墓壁画中的卷云火焰宝珠纹表现契丹人对汉文化及佛教文化的一种传承和发展,并且从纹饰的装饰功能上还可以发现辽人又在此基础上进一步丰富了纹饰的内涵。

参考文献:

〔1〕内蒙考古研究所,阿鲁科尔沁旗文物管理所:内蒙古赤峰宝山辽壁画墓发掘简报[J].文物,1998(01):80,86.

〔2〕中国社会科学院考古研究所编著.大甸子——夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告[M].北京:科学出版社,1998.102-141.

〔3〕缪敏.传统云纹图案在现代设计中的应用研究[D].浙江:浙江理工大学,2017.12-13.

〔4〕内蒙古文物考古研究所.巴林右旗床金沟4号辽墓发掘简报[J].文物,2017(09):21,28.

〔5〕内蒙古文物考古研究所.巴林右旗床金沟5号辽墓发掘简报[J].文物,2002(03):58.

〔6〕〔7〕张铭.麦积山石窟第4窟研究[D].兰州:兰州大学,2017(06):101,92.

〔8〕林圣智.墓葬、宗教与区域作坊——试论北魏墓葬中的佛教图像[J].美术史研究集刊,2008(24):28.

〔9〕敖汉旗文物管理所.内蒙古昭乌达盟敖汉旗北三家辽墓[J].考古,1984(11):1003.

〔10〕遼宁省文物考古研究所,朝阳市北塔博物馆.朝阳北塔:考古发掘与维修工程报告[M].北京:文物出版社,2007.2,4.

〔11〕〔16〕辽宁省博物馆.辽宁北票水泉一号墓发掘简报[J].文物,1997(12):45.

〔12〕内蒙古文物考古研究所.内蒙古通辽市吐尔基山辽代墓葬[J].考古,2004(07):50.

〔13〕敖汉旗文物管理所.内蒙古昭乌达盟敖汉旗北三家辽墓[J].考古,1984(11):1003-1004.

〔14〕扎鲁特旗文物管理所.扎鲁特旗封山屯契丹墓清理简报[J].北方文物,1993(03):30.

〔15〕许志国.辽宁省调兵山市城子村两座辽墓清理[J].北方文物,2008(03):48

〔17〕刘冰,赵国栋.赤峰市阿鲁科尔沁旗温多尔敖瑞山辽墓清理简报[J].文物,1999(03):61-62.

〔18〕蔚县博物馆.河北蔚县东坡寨辽代壁画墓发掘简报[J].文物春秋,2019(01):56.

〔19〕李彦朴等译,李俊义等校注.庆陵:内蒙古辽代帝王陵及其壁画的考古学调查报告(上册)[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2016.193, 197.

〔20〕韩宝兴.北票季杖子辽代壁画墓[J].辽海文物学刊,1995(01):151.

〔21〕内蒙古文物考古研究所.辽陈国公主驸马合葬墓发掘简报[J].文物,1987(11):10.

〔22〕文金扬.绘画色彩学[M].山东:山东人民出版社,1993.15-16.

〔23〕柳爱妮.中国古代壁画色彩[D].曲阜:曲阜师范大学,2009.8.

〔24〕刘学荣.略论凹凸晕染法对中国绘画艺术的影响[J].美术大观,2015(03):45.

〔25〕陕西省文物管理会.唐永泰公主墓发掘简报[J].文物,1964(10):16.

〔26〕内蒙考古研究所,阿鲁科尔沁旗文物管理所.内蒙古赤峰宝山辽壁画墓发掘简报[J].文物,1998(01):80.

〔27〕[元]脱脱.辽史(卷1)太祖上[M].北京:中华书局,1974.32.

〔28〕[元]脱脱.辽史(卷72)列传第二·宗室[M].北京:中华书局,1974.1178.

(责任编辑 徐阳)