工作室

——从生产空间到空间生产

丁奋起 Ding Fenqi

2舒昊日课15×15(局部)布面油画150cm×780cm2017—2019(稳定的工作环境产生结构稳定且气质平和的作品。这件作品是舒昊每天下午三点面对工作室左侧落地窗外天空颜色,忠实地在画布上做以记录。)

《工作室》是以成都艺术家及其工作室为研究背景,尤其是以生活在蓝顶艺术区的艺术家工作室为重点研究对象的写作计划。研究目的在于探讨工作室作为艺术家生产、生活的空间载体,以及众多工作室所形成的空间集群和生态场域,与这一特殊人群所从事的艺术生产之间的相互作用,并试图追溯产生这种作用的深层原因。这种原因包括艺术生产空间的生成规律、工作室所在地的社会文化结构特征、原住民的居住生活方式,工作室从自发到自觉形成、从改建到新建的生长性过程。

成都艺术家对于工作室的需求自觉最早见于20世纪90年代,刘家琨为何多苓在犀浦石亭村设计的工作室(该处工作室多年未使用,因石亭村整体搬迁,已于2019年6月被拆除)。

蓝顶从最初租赁式的工作室聚落到如今稳定的艺术家的聚集,它早已不是单一的画家村概念,而是多元丰富的成长型艺术社区。这样的群落或人群的生产生活方式值得深入研究——因为他们无需朝九晚五地奔波于工作和居所之间,而是将二者在同一个空间里完美地融合却并不互相干扰——即在蓝顶工作室的概念里,生产生活一体化得以完整地呈现。

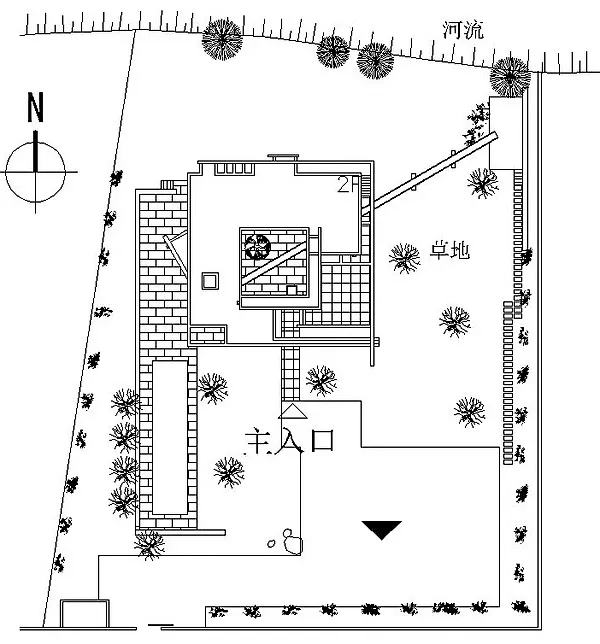

休多苓工作室(犀浦)平面 图

艺术区开发商将工作室售卖给艺术家群体只是实现了工作室的硬件及其功能性的建设问题,只是完成了艺术生产空间营造的第一步。至此,工作室作为恒产,生产生活一体化得以保障。从2005年至今的十余年之中,艺术家在平衡生产和生活的相互关系过程中,对工作室的空间功能也进行了再造和景观(既包括自然景观也包括文化景观)的重塑,工作室所形成的集群,逐步地构建出了创意产业上下游的生态系统,进而又升华了一体化:即生产、生活、生态的一体化。

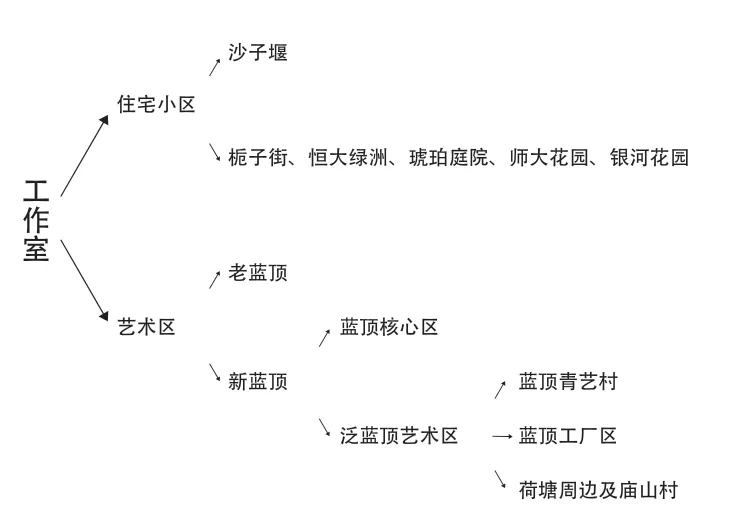

选题:

1.工作室生成过程中的空间演化:

1.1 萌芽期:1994年刘家琨为何多苓在郫县石亭村设计工作室;

1.2 雏形期:1994—2002年的沙子堰现象;

1.3 生长期:2003—2012年的老蓝顶;

1.4 成熟期:2005年至今三圣乡的新蓝顶(为什么工作室空间生产的集大成者会出现在成都,蓝顶最终为何会落地三圣乡?)。

2.工作室文化景观的区域性问题:

蓝顶核心区:一期—二期—三期;

泛蓝顶:蓝顶青艺村—蓝顶工厂区—荷塘周边—栀子街—其他(庙山村、恒大绿洲、琥珀庭院、师大花园)。

3.从建筑学出发,联接至艺术家对空间生产的制图术:有形的图/无形的图,物理的图/心理的图。

总平图:反映出工作室周边的自然条件及生态环境;

3蓝顶核心区及周边风貌图(蓝顶工作室现象跟二战后美国城市发展过程中的郊区化现象有何区别?蓝顶工作室空间与卡地亚loft结构的别墅有何区别?)

外观剖面图:体现了工作室的外轮廓、结构类型以及材料材质;

平面和立面图:详细记录工作室室内空间格局、生产工具设备的摆放位置及用途特征(灯轨、画架、调色台和调色盘、升降梯)、重点家具或艺术家自制的家具。

4.空间、人、产业三者之间的内在逻辑关系:

工作室所需空间场域对城市所处地理位置的潜在要求,既不能太偏离主城区及其配套的生活圈而造成诸多不便,也不能居于闹市或临近商圈,因为艺术区在全球的发展宿命警告艺术家,不要自掘坟墓。同时,艺术家应当警惕充当后期资本对地块的介入和开发商的排头兵,炒热了地价后,最先遭殃的便是艺术家自己。

人对空间的需求和设想,空间性格对人的影响和改观,试从物理空间、心理空间、文化想象空间的视角展开论述。

5.工作室空间功能分区的最佳配比(工作、生活、发展、交往),功能&审美,实用重于风格。

生活区:入口前厅、厨房、卫生间、卧室、室外庭院或露台;

工作区:创作区域、储藏室、书房、展示墙;

社交区:会客厅、花园。

(工作室一定要是大空间吗?)

6.辅助艺术家工作的设备设施(调色台和调色盘、画架、灯轨和射灯、升降梯)、陈设(艺术家自制的家具、收藏)与绿植(庭院、花园等)的内外交错,以及穿插在静态的功能性物品之间的宠物,从另一个侧面反映出工作室主人的审美趣味和精神品好。

尤其是花园空间,区别于西方文化体系中森林精神模式,花园里的青草、灌木、花卉、盆景、蔬菜是块茎式的呈现方式,也是某些艺术家的创作素材,蓝顶90%以上的工作室都设置有花园。

7.工作室的生产机制:(按照职业年龄和重要展览、收藏履历分层研究)

7.1 资深级艺术家;

7.2 入行级艺术家;

8.生活方式探索:

8.1 工作室化的生活方式,回归村落式的社区运行机制和熟人社群结构;

8.2 新型的社区结构和居住方式:财富、阶层、地段的刚需人群(同而不和)VS职业身份、知识趣味的居住共同体(和而不同)。

9.自成系统的小气候:

生产、生活、生态的一体化。一体化意味着各自功能空间的平等性(这区别于单元楼围绕客厅而建造的居所,因为无论是客厅的面积占比,还是使用的频率而言,客厅是居家的中心),一体化也意味着空间结构的多元,空间角色的联盟性。一体化也意味着空间属性的排他性。

10.工作室的一天:

类似于艺术家的工作日志和“起居录”记述。从艺术家起床工作开始直至就寝,跟艺术家在工作室互不干扰地相处一天,观察记录艺术家如何工作(工作步骤、工作时长、工作间歇的调剂方式等工作习惯)、如何安排生活,以及相关的社交、休闲娱乐活动等,从而佐证工作室的生产机制。

11.工作室个案:

唐可:蓝顶艺术家,植物学和物候学研究者,老石湾花盆收藏者。他的工作室像一个植物园,园内的植物、花卉、蔬菜和园林营造是“二十四节气”系列作品和“蔬菜”系列作品诞生的背景和创作来源。此外,他的工作室还是每年夏天,复古音乐派对的举办现场。

郭伟:蓝顶艺术家,因其工作室景观的优雅格调,使人身心向往之,不经意间成为非正式的“蓝顶接待中心”。他有两位助手协同创作,通过对其艺术创作的标准流程研究,还原工作室的内在生产机制。

舒昊、康妮:蓝顶艺术家夫妇。艺术家的性别差异对空间的不同需求和在作品中的显现。

何多苓美术馆:艺术家何多苓的首个建筑作品。通过空间、花园、举办的活动研究,探寻艺术家如何理解空间并实践空间的生产。

张晋:艺术家、化学博士,“100公里”项目发起人(成都栀子街和祥瑞苑小区),宋宛瑾(成都银河花园小区)。小区单元楼空间作为工作室的替代性方案,是古典式工作室的研究样本之一。位于居民区的工作室,是艺术生产空间的初级形态,类似于17世纪的荷兰工作室模式:即在居所中辟出某一房间作为画室,艺术生产近似于某种家庭手工业。

周斌:成都行为艺术家的代表,实体空间对从事非物质化生产的行为艺术家同样重要。

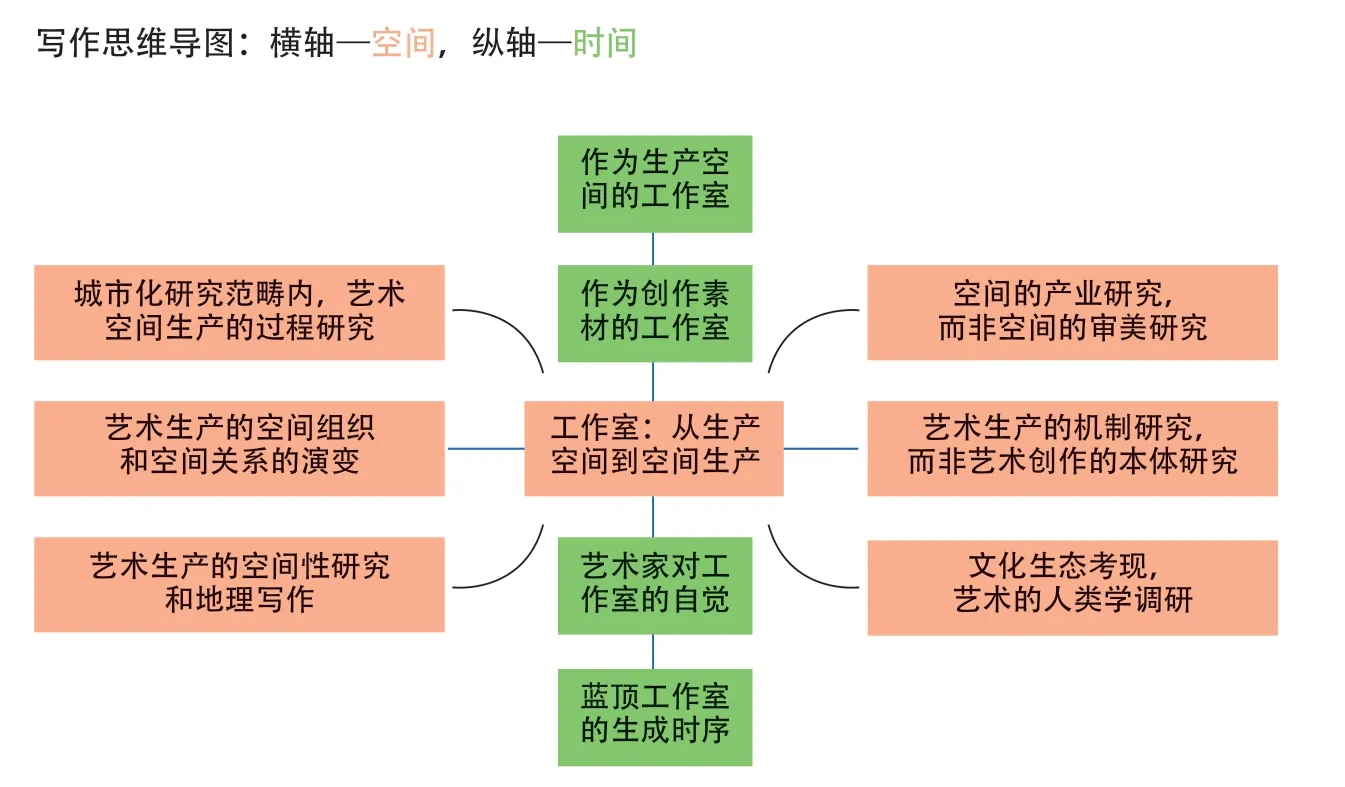

文化地理学的总体性写作视角:通过追溯人、文化、生态的相互统一性,来论证“工作室”如何实践了空间生产。

1.工作室与人:每一个社群都会自觉地生产从属于自身特定需求的空间模式,艺术家群体对空间的自觉源于对作品扩大化再生产的刚需。

1.1 艺术家对生产空间的自觉:20世纪90年代初期建筑师刘家琨接受艺术家委托,为何多苓设计工作室,委托关系是艺术家对空间自觉的表现之一;

1.2 独栋建筑形制的成因:20世纪90年代何多苓、罗中立、周春芽等同代的艺术家陆续完成了国际接轨(通过留学、参展、游历等方式),因此单体式的工作室建筑形制的成因,灵感是基于对西方同类建筑物的参照,还是来自于20世纪80年代前后中国城乡结合部农村居民自建的独栋居所?

2.工作室与生产:艺术家一旦实现了对专属空间的占有和支配权,空间也就具备了生产力和生产资料的经济学属性。工作室现象是创意产业的发生器,也是作为创意产业原动力的艺术家的生产空间。

2.1 工作室的物理空间强化了艺术家的职业身份。反之,因为居住生活于此,工作室空间与人有了一种深层的互涉关系,产生了与工作室密切相关的某一类艺术作品。

2.2 工作室空间对驻足其间的潜在藏家具有心理震慑的作用,对作品也具有“加持”特效。

3.工作室与社会:“社会—空间”层面的差异化实践,以及创意产业人群未来居住和生活方式(生产、生活、生态一体化)的可行性蓝本。这里的生态既包括家庭尺度的景观和紧邻居所的田园风貌,也将指涉工作室集群所诱发的产业发展的生态关系。蓝顶在地缘上应和了川西林盘的建筑风貌,然而这种一体化不同于乡土社会居民的生产、生活、景观的一体化,也不同于西方loft空间结构中的工作生活一体化。工作室的社会意义,在于对未来创意人群工作和生活样态的启发作用。

资本的总体性发展和对普通生活的渗透,以及无差别生活方式被商品化的结果,使得对“空间”本身的量产也未能幸免。这迫使艺术家从对“空间”的同质化和可计算性的问题意识出发,提出一种反抗性的替代方案。从艺术家对生产空间(Production in Space)的需求自觉开始,直至艺术家、建造师傅1、建筑师、开发商、政府四者相互协商、角力并最终妥协,直至蓝顶工作室样态的专属空间生成之后,四方共同实践了城市化进程中符合创意产业需求的空间生产(Production of Space)工作,并区别于其他领域的空间生产和再造。

本文是“工作室”写作计划的一个working paper,试图呈现关于写作出发点、写作方法、写作目的诸要素的整体思维逻辑,并希望文本搭建出结构并尽可能地将其视觉化。同时,From to之类的固定句式指向某类事物发生、发展和变化的动态性过程,而更加需要强调的是,诸如“工作室”“空间”“生产”及其与之相关的课题研究中,空间重于时间,结构牵引叙事、定性大于定量。以上的对组关键词并非要将写作导向一种二元比对的思维陷阱,而这恰恰也是在书写过程中要时刻警惕的关键所在。

注释:

1.建造师傅”的概念源自阿道夫·路斯(Adolf Loos,奥地利建筑师、建筑理论家),在本文中建造师傅既包括会画平立剖的建筑师,更包括对工作室“乱搭乱建”的艺术家。(详见《建筑与虚无主义:论现代建筑的哲学》第208页,[意]马西莫·卡奇亚里/著,杨文默/译)