“在地性”与“民间化”的转向、挑战

——有关“近十年来中国当代艺术创作的主要观念及动向”论坛

徐萌轩 Xu Mengxuan

1李姝睿天光10号布面丙烯90cm×90cm2012“行为的痕迹”龙美术馆(西岸馆)参展作品

作为历史的分类,它是一种将历史的客体在时间和空间上整理出一个连续的、系统的方法。这种方法通过分组和分界更清楚地显现和说明意义的相似性和差异,并且让我们看到一条发展的线索;它也使与其他历史的客体和事件的相互联系在时间和空间上得到类似的安排,并因此而有助于解释这些历史客体和事件。1

——迈耶·夏皮罗(Meyer Shapiro)

一、中国当代艺术市场的萎靡

对于中国来说,2008年绝对是一个令人难忘的年份。尽管经历了上半年两起超大型自然灾害,但是中国将首次举办北京奥运会的兴奋感依然刺激着全国的艺术工作者们,正当艺术工作者怀着借助奥运会在国际的舞台上展示中国艺术梦的时候,突如其来的全球性的金融危机将这一憧憬击碎。全球性的金融危机给予逐渐繁荣的中国当代艺术市场带来了沉重的打击。

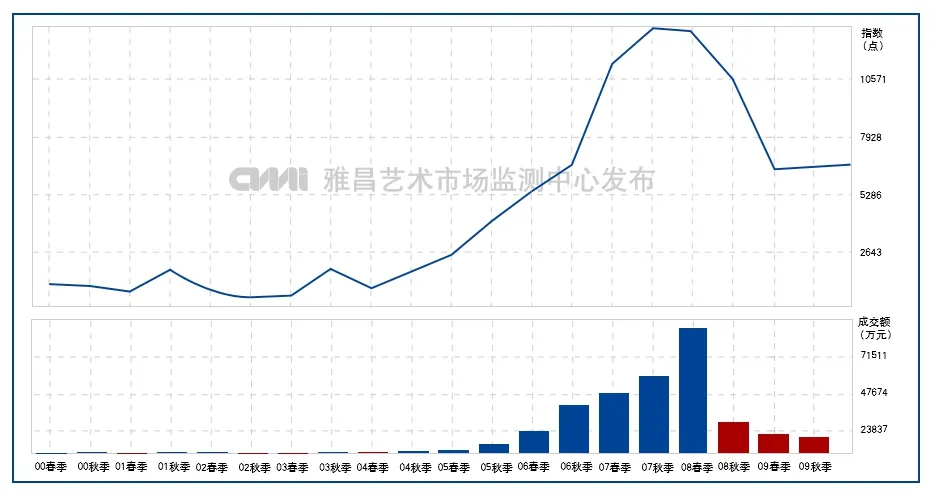

自2000年以来,中国当代艺术无论是从市场还是从受关注度上一直呈现出稳步上升的趋势。于是进入中国奥运元年,无论是国内还是国外艺术市场对于中国当代艺术都怀有绝对的信任与热情。即使当代艺术春季拍卖市场在面对已经有金融危机前兆情况下,其成交量的上涨趋势也依然不可阻挡。(如图表一所示)

当真正的经济危机开始爆发时,中国秋季当代艺术拍卖市场开始断崖式下滑,其成交额相比春季萎缩三分之二。此时或许还有人依然怀抱着短暂周期调整的执念,但随后而来的2009年春秋两季拍卖可谓是正式宣告了中国当代艺术市场的低谷期的到来。

在经过经济危机的冲击过后,中国当代艺术收藏停止了疯狂的脚步,在地的当代艺术机构开始极速萎缩,这反映在拍卖市场中即表现为持续性的低迷状态。在2010年,经过自身的调整,中国当代艺术开始暂时稳定,还略有回升(但总体依然呈现为低迷的状态)。于是乎,2009年似乎成为了一个分水岭——它上接08年艺术市场的一个短暂顶峰,又承启着此后一直低迷的艺术市场。

图表1 当代艺术18指数 来源:雅昌艺术2008年春拍艺术报告

图表2 当代艺术18指数 &成交额 来源:雅昌艺术2009年秋拍艺术

图表3 2006春—2016年秋,油画及当代艺术市场行情走势图来源:雅昌艺术2016年春拍艺术报告

截至2019年,这十年间,中国当代艺术市场不断地调整自身,它舍弃了那些由于历史原因定价过高的作品、信心不足的作品,而仅仅对那些重量级的艺术家作品维持稳定。但是在今年香港嘉德“亚洲二十世纪及当代艺术”专场中,曾梵志与周春芽这两位长春树的拍卖结果并不理想。之后一日的香港保利“现当代艺术”专场中,王广义与一众当代艺术大咖的作品流拍。因此,它向我们传递了中国当代艺术的市场已经极度萎缩的信号。

或许是因为我们经历了2008年前的中国当代艺术的黄金时代,大家直至现在依然还在感叹艺术经济的不景气,而忽视了现实的中国的当代艺术发展。于是在十年这一具有前瞻性与总结性的时段上,(由四川美术学院人文学院主办的、尹丹副教授负责)“近十年来中国当代艺术创作的主要观念及动向”论坛则将我们的视线再次拉回到了中国现实中的当代艺术创作中,因此笔者认为它是具有实际意义的论坛。在论坛中,诸位艺术批评家与艺术家挖掘出被艺术市场经济所遮掩的当代艺术创作,并对之进行有艺术史逻辑的、有理论深度及批评力度的讨论与梳理。那么,这十年间的当代艺术创作究竟呈现一个什么样的动态?这种动态下的作品一定具有当代性与艺术性吗?笔者认为这次论坛至少提供了一种新的思考方向。

图表4 王海川 16.9m2

二、转向项目式的艺术

在2008年全球性的金融危机发生后,我们能够深刻而强烈地体会到我们已经身处于全球性的语境之中,但它绝非建立在一种简单的二元对立的后殖民语境之上,因为它拒绝类似于20世纪90年代的中国叙事,而是表达出承认差异、尊重特殊与强调多元语境的话语。在这种逻辑下,当中国的艺术家的身份不再被自我或者西方标榜为“他者”的形象之时,中心话语的权威性就显得不再至关重要,尤其是从创作者的角度来说,创作者的权力被分散给观者,它直接瓦解了精英与民间的二元对立,因此这10年间的中国当代艺术创作呈现出的趋势是去架上化,这一段艺术实践尤其以项目、计划作为重点,其次这种艺术计划呈现出“在地性”与“民间化”的转向。

首先笔者将引用论坛中所描述的两个艺术项目作为引子。第一个项目,是由策展人、麓山美术馆艺术总监田萌介绍的“铜元计划”。“铜元计划”是2009年由艺术家王海川在重庆铜元局发起的艺术项目,铜元局是在清代以来即是一处工业生产重地,其中该项目的在地性与民间化是以一种介入性的姿态体现的。2011年,艺术家王海川以一种摄影的方式完成作品《16.9m2》,他将目光瞄准了具有典型铜元局特色的集体主义式的建筑。在16.9平方米的房间内要住一家人,甚至是一家三代。艺术家的介入意味着他与居民社区建立了一种临时性空间,他在跨群体(身份)的沟通中将之转换为“临时共同体。共同体意味着艺术原先由艺术家的单方面表述演变为一种强调互动的艺术形式”。

第二个项目是成都蓝顶美术馆策展人丁奋起介绍的“昆山在造”的艺术项目。第一阶段中,艺术家主要以摄影手段作为田野调查的资料或者艺术家个体实践的载体。而在第二阶段,艺术家开始以介入的方式进入到现场进行创作,其中陈建军的《2.92平方公里》即是第二阶段具有代表性的作品。陈建军拿着手写的仿制“昆山新村界”界牌,围绕着昆山村以步行的方式,穿越了昆山村以及相邻的杨公村、文武村、田林村、共和村等地。由于其手举界牌,他常被村民们误会为政府勘测人员。在被当地政府定为“新农村试点样板区”的“昆山新村”这一背景下,他与不同村界的村民,针对这一话题展开了多重立场及观点的对话。

在被全球性的金融危机波及后,中国的艺术家们都不约而同的做出了“在地性”的调整。两位来自于西南的策展人田萌与丁奋起都相继提到了“地方性”的案例,但是与广泛的“在地性”不同的是,他们强调一种不同群体与空间的对话性质。田萌提出:“在地是一种链接,他们通过介入社会的某一具体空间,以临时或持续的行动来呈现地方的历史与现实,此地与外部的关系。”

事实上,这些项目不再以物质实体性质的艺术作品为作为创作核心,它们强调介入性的艺术被建立的条件与性质,它是一种互相理解的对话模式。例如无论是《16.9m2》还是《2.92平方公里》中,都涉及到艺术作品的发起者与共同参与者的对话形式。前者的对话中,作者与居民的互动形式并非要达成某种具有普遍约束力的决议,而是将其所代表的空间进行融合,形成暂时性的共同体,从而共享一种暂时性的话语。如此以来,他们的共享并非建立在知识的普遍性上,而是基于话语过程能被感知的普遍性上。那么它就涉及到“铜元局”这一集体居民的普遍性诉求,同时也涉及到主体间性基础下的身份与对话之间关系性。而后者的对话涉及到公共场域中意见与利益相互冲突的问题。陈建军在公共场域建立了一个论证模式,他将此前经过调查与调整后的观点置于作品之中——对乡建同质化的发声,这是一种谈话者努力让他人赞成或认同其话语的模式,因此它能够将“乡建同质化的发声”这一发声者的社会、政治、文化权力地位放置到作品的思考之中。

从上述案例中我们还能够窥见一种社会学上的意义,即对话模式中的精英与民间打破原有的二元对立而呈现出“民间化”的转向。

批评家高远在论坛中表示08年次贷危机导致的金融危机导致之后的艺术是一种逐渐去中心化和回归秩序的过程,其中最重要的一个现象即是艺术向乡土的扩展,向民间亲近的过程。在他的主讲中,他首先梳理了此类艺术的一种前卫性历史,然后从词源的角度讲述了建立“当代性”演变为“共享”经验。因此“民间”作为一种共享的经验即为当代艺术的前卫性提供了可能。

“民间”作为一种共享的可能性,在笔者是看来建立在哈贝马斯“公共场域”的主体间性基础之上的。,它是基于平等主义的互动,其中的参与者在恪守其中的规则下,每个人都能够在公共领域中参与到对话中,因此他们被紧密地联系在主体间共享的生活形式中,如此它能够促使理解地发生。

图表5 社会剧场理论

基于“民间”这一公共领域中的共享可能性,艺术家与场地(包括这一场地中的人)与作品成为了一种融合的状态。四川美术学院馆长何桂彦认为古典时期的人、场、物是完全分离的状态,极少主义将则三者结合起来,三者的交织诞生了一个融合部分,这恰好是目前当代艺术发展的可能性所在区域,他称之为“社会剧场”。“社会剧场”中的社会是一种外延状态,它可以包括公园、广场、社区等。在此基础上,笔者认为其中 “民间化”即是它外延的一种表现,它将人、场与物的融合转移到了民间,从而形成了一种新的场域。这种场域是对于“二元对立”话语模式的解构,在面对井然有序的结构主义倾向的艺术史书写中,这种权力中心的下放创造了不同于原来书写方式而呈现为社会与文本双重空间上的异托邦,也只有在面对异质的交集中,我们才能体会到真实而复杂的意义。

三、挑战

2008年的经济危机让人们的关注度从艺术经济市场开始转移,原先被火热的架上绘画潮流所遮蔽的项目式艺术形式开始显露,并逐渐成为一种趋势,在这种趋势中它呈现出“在地性”与“民间化”的转向。

然而这种转向已经被大批量复制或者庸俗化,从而导致其丧失了批判性与实践性。例如从当代艺术市场撤出的资本转向参与式艺术或者介入式艺术,从而导致这些艺术已经背离了格兰特·凯斯特(Grant Kester)与克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)他们所提出的概念,它们丧失了艺术的结构性设置与独立性,成为一种商业化的手段以此迎合资本的运作。

针对此现象,高远明确提出我们需要警惕一种被滥用的“民间”话语,例如现在普遍存在的一个现象:在当下的展览或者艺术创作实践中,一些强加的民间元素与民间手段常常附加在艺术作品中,用以顺应某种权力或者资本的导向。同时,由于大规模“民间化”的权力根源,以“民间化”为主的当代艺术创作需要的不应该再是刻意的迎合,而是一种能够发生新的创作观念的动机。

艺术家王鹏杰主要从微观角度出发看待这一问题,他理解的当代艺术以个体为前提,它是与现实紧密相关的文化政治实践。当代艺术是围绕个体处境与历史社会处境的关系展开实践,因此是带有一种参与性与反思性的艺术形态。最有活力的那些艺术家的创作往往体现出非写实化、非转业化的特征,他们不在乎艺术史的叙述,反而认为它是一种权力的叙述,从而拒斥被权力规训。

由此我们可以将这种挑战归结为两个方面,一种是对于资本是否迎合的态度,一种是对于是否被权力规训的态度。

——评《全球视野下的当代艺术》