三维扫描技术在构造物理模拟中的应用

——以琼东南盆地为例

杨庚兄,尹宏伟,朱继田,汪 伟,熊小峰,李长圣,3

(1.南京大学地球科学与工程学院,南京210023;2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057;3.东华理工大学地球科学学院,南昌330013)

0 引 言

构造物理模拟实验最早由James Hall 提出[1],Hubbert提出了地质模拟过程中的比例相似理论,该理论使模拟实验研究由定性到定量化。物理模拟的另一次巨大飞跃是在20 世纪80 年代,特别是建立了岩石圈板块尺度的模型模拟大规模地质过程。近几年来,随着数字技术进步与现代理论技术创新的不断结合,物理模拟实验装置不断改进,模拟过程和结果分析实现了二维到三维的转变。照相或摄像的方法是构造物理模拟过程的最传统且常用的记录方式,但其存在以下问题:①照片或录像结果无法实现数字化;② 测量结果为二维平面,体现不出地形地貌特征;③ 断裂与地形地貌的关系难以体现;④无法获得实验体内部特征;⑤在实验室内易受光线干扰,规模较小的断裂可能因光线而屏蔽;⑥无法实现动力学过程的分析。近20 年来,新技术开始在构造模拟实验室引进,弥补了传统拍照记录的不足。目前国内外构造物理模拟实验室除了沿用传统的相机定时拍照方式之外,采用最多的记录方式有粒子测速系统(PIV)全程记录、光纤光栅系统(FBG)全程监测、三维扫描系统全程扫描。此外,为了再现变形过程中内部结构特征,CT 扫描技术已经应用到了物理模拟实验中。在一些实验室中,研究人员将相似模型置于CT 扫描仪中,从而能够实时观察模型内部的变形。该方法费用昂贵,目前还没有广泛应用于物理模拟,但其巨大的潜力一定可以使该技术在未来的物理模拟中发挥更大的作用。新技术在构造物理模拟实验室的引入使得模拟结果的分析结果更加可靠,应用更加多样。

近年来,大多数构造模拟实验室逐渐配备了地形测量装置,如激光扫描仪、立体摄影测量、条纹投影测量等,在物理模拟实验分析中发挥了重要作用[2]。本文以琼东南盆地为例,用三维扫描技术对实验过程进行了定量化测量。扫描得到的点集建立曲面,由此生成虚拟的实验表面。这种方法使模拟表面被正确地轮廓化、可视化。扫描结果中包含了所有主要的和许多次要的断层的同时,还反映出地表高程的起伏变化,可利用表面清晰的断裂走向和高程变化对构造和相关断层的演化进行研究,在研究琼东南盆地的构造演化、形成机制等方面发挥了重要作用。

1 三维扫描技术原理

本文使用的3DSS(Three Dimentional Sensing System)三维扫描仪是上海数造机电科技有限公司研发生产的三维数字化设备。它能对物体进行高速高密度扫描,输出三维点云供进一步后处理。3DSS是一种非接触扫描设备,能对任何材料扫描,如工件、模型、模具、雕塑、人体等,用于逆向工程,工业设计、检测、三维动画、文物数字化等。

3DSS的基本原理是:采用一种结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接触式测量技术。测量时光栅投影装置投影数幅特定编码的结构光到待测物体上,成一定夹角的两个摄像头同步采得相应图像,然后对图像进行解码和相位计算,并利用匹配技术、三角形测量原理,解算出两个摄像机公共视区内像素点的三维坐标。采用这种测量原理,使对物体进行照相测量成为可能,所谓照相测量,就是类似于照相机对视野内的物体进行照相,不同的是照相机摄取的是物体的二维图像,而3DSS 三维扫描仪获得的是物体的三维信息,是一种面扫描技术,具有扫描速度快、非接触式工作、数据信息丰富、高精度、高密度等特点。

2 三维扫描技术在构造物理模拟中的应用

2.1 地质背景

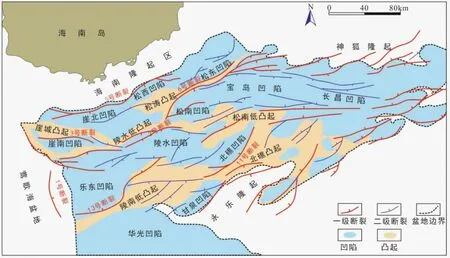

琼东南盆地位于南海北部大陆边缘西北部,是新生代形成的北东向伸展盆地。其范围约西起108°51′E,东至114°41′E,北起18°50′N,南到17°00′N。东西长290 km,南北宽约181 km,面积约60 000 km2[3]。盆地西部以1 号断裂为界与莺歌海盆地分隔,东部由神狐隆起与珠江口盆地分开,北部为海南隆起,南部与西沙隆起相邻[4]。在平面上,自北向南可划分为北部隆起区、中央坳陷区和南部隆起区3 个一级构造单元。盆地东部和西部在凹陷分布和内部断裂构造方向表现出明显的构造差异[5]。盆地东部和西部凹陷的平面展布方向不同:盆地东部的松南凹陷、宝岛凹陷、长昌凹陷和松南低凸起呈EW向展布,西部的崖南-陵水低凸起、乐东-陵水凹陷为NE 向展布。二级、三级断层走向由西向东从NNE逐渐过渡为EW走向,在过渡区甚至发育NW向断裂(见图1)。

琼东南盆地的研究最早开始于1990 年[6],前人对该区做了大量工作,近年来,在沉积学和地层学[7]、构造演化分析[8-9]、油气成藏分析[10]、成因机制[11]等方面的研究取得新的突破。上述研究,初步建立了琼东南盆地断裂系统几何学、运动学和动力学的基本框架,但对于琼东南盆地断裂系统的形成机制和演化特征还未得到系统、完善的研究和认识。目前,基底先存构造对琼东南盆地的复杂断裂系统的影响作用仍研究较少,基底先存构造薄弱带与琼东南盆地的形态及其复杂的断裂系统有何联系,盆地内断裂在平面上东西部差异分布是否受先存构造薄弱带几何形态控制等需要进一步探究。

2.2 实验设计

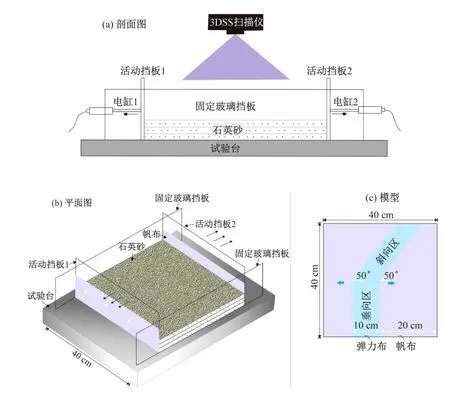

实验仪器主要组成部分为沙箱和两个施力电缸,沙箱由透明玻璃板组成,其高度和宽度固定(见图2(a),2(b))。两个施力电缸从沙箱两侧对砂箱施加应力。其运移速度按需要任意设定。构造物理模拟实验中材料的选取也至关重要,不同的材料对模拟结果有不同的影响,使用干燥石英砂模拟脆性岩层的做法最广泛[12]。与前人物理模拟实验一样,实验采用干燥石英砂来模拟上地壳脆性地层。松散石英砂粒径在200~400 μm,其抗张强度接近为零,变形特性遵循摩尔-库伦破裂准则,破裂内摩擦角约20°,聚合强度约200 Pa。非常接近地壳浅部沉积地层的脆性变形行为。仿照前人的做法[13],模型中底面铺设一层嵌有弹力布的无伸缩帆布传递位移,弹力布模拟构造薄弱带,帆布模拟不发生基底变形的区域。物理模拟的关键是模型与原型之间的相似性问题。实验模型在多大程度上与原型具有可比性是模拟实验成败的重要判据[14]。上述实验符合几何学相似、运动学相似和动力学相似。

图1 琼东南盆地构造区域划分(地貌特征修编自文献[4,7],断裂系统修编自CNOOC)

考虑到基底边界与盆地形态及其内部断裂系统的特征密切相关。根据琼东南盆地边界走向变化特征,可将其分为中西部和中东部两个区域。在中西部,盆地南北边界的走向为NE向且大致平行;在中东部,盆地边界为EW向,整体上呈“八”字形(见图1),两个区域断裂走向具有明显的差异性。为此,据琼东南盆地的边界走向变化设置了多组模型,本文中仅展示与地质原型最为符合的模型结果。模型中将弹力布边界走向与应力垂直的区域称为垂向区(中西部),与应力斜交的区域称为斜向区(中东部)(见图2(c))。

图2 实验装置示意图和模型

3 实验结果及分析

3.1 实验结果

实验顶面的演化过程如图3 所示,拉伸过程中先沿着先存构造薄弱带的几何边界发育两条边界断裂,在断裂带内部离边界断裂较近的两侧各发育一个地堑,中间形成地垒(见图3(a))。随着进一步拉伸,构造带的拉分宽度增大,两边的地堑构造也随之变宽,断裂逐渐从边界发育至中心,在地垒上形成多条次级断裂(图3(a)~3(c))。图中清楚地显示断裂在垂向区和斜向区的差异性分布。在垂向区,内部的次级断裂的走向与边界断裂一致,均与拉伸方向垂直,断裂带走向一致,并形成“两隆三凹”格局;在斜向区,出现两组不同方向的断裂,一组与拉伸方向垂直,而另一组则平行于边界断裂,即与拉伸方向斜交。该区内部断裂发育方向基本与拉伸方向垂直,靠近边界处发育与边界平行的断裂,说明在该模型下断裂走向受伸展方向与先存边界的共同控制,最终为“一隆两凹”格局。在基底发生转向的位置,发育构造转换带,调节断裂倾向或走向发生变化时的位移,以凸起构造为主,将两侧凹陷隔开。

图3 模拟结果(mm)(a)拉伸1.08 cm 激光扫描结果;(b)拉伸1.80 cm 激光扫描结果;(c)拉伸2.16 cm激光扫描结果;(d)拉伸3.00 cm激光扫描结果

3.2 结果分析

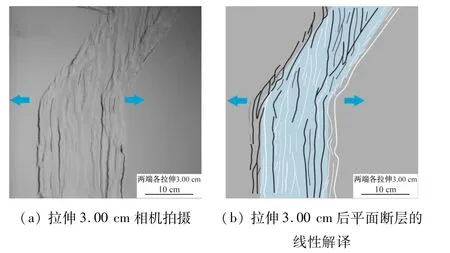

实验中也用了传统的拍照记录手段(见图4(a)),其主要缺点是无法将地形表面数字化、轮廓化,拍摄的照片易受光线干扰,在统计断层规模及数量时易出现误差,但在单侧照明的情况下,通过断层的明暗状况可判断断层倾向。而三维扫描结果则不受光线影响,断裂的走向、规模等特征在扫描结果(见图3)中清晰明了。所以结合这两种记录手段对模拟结果中的断层解译时,即能保证数量及走向的正确性,还能准确标定断层倾向。解译结果中(见图4(b))断裂的不同颜色代表不同倾向,黑色表示左侧边界断裂倾向及断陷内部与其倾向相同的断裂;白色表示右侧边界断裂倾向及断陷内部与其倾向相同的断裂。

图4 实验结果平面断层线性解释

解译结果表明,琼东南盆地中复杂的断裂系统并非是不同的构造背景下不同伸展方向所形成的产物。由拉伸方向和先存构造薄弱带共同控制的一系列断层首先在薄弱带边界发育然后向构造带内部传播,构造带中断裂走向东西部差异性分布现象受控于先存构造薄弱带的走向变化。在南海扩张背景下的断陷期作为盆地的主要断裂发育期,可认为在这期间受基底先存构造薄弱带几何形态的影响,盆地中东西部断裂带走向差异分布,“东西分段”的特征已经形成。

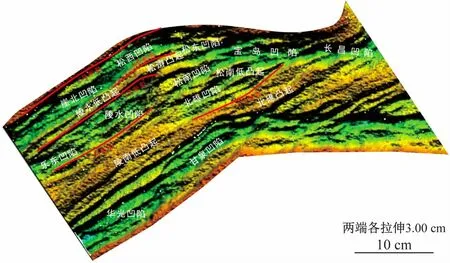

实验顶面的扫描结果中地形起伏特征一目了然,琼东南盆地隆起和凹陷在相对位置和数量上与实验的扫描结果有很好的对应关系(见图5)。在模拟结果的垂向区“三隆两凹”的特征(见图5)与琼东南盆地中西部地形特征相符,物理模拟的演化过程(见图3)显示这种地形特征是由最初的“地堑-地垒-地堑”结构经进一步拉张发育而来的。在斜向区,仍为“地堑-地垒-地堑”结构(见图5),而实际在琼东南中东部发育一个大规模的凹陷——长昌凹陷(见图1)。基于琼东南的演化历史,不难解释这种现象,琼东南盆地在40 Ma之后区域应力场方向由NW-SE 向转变为N-S 向,而在本文中仅仅模拟了40 Ma 之前的单一方向,所以长昌凹陷可能是在“地堑-地垒-地堑”构造的基础上经过N-S向的进一步拉伸,应力集中区北迁使位于北侧的地堑进一步变宽变深形成的巨大凹陷。构造转换带上由于断裂方向的改变,地形地貌较东西部复杂,起初的构造转换带在平面上为一个弧形的地垒构造(图3(a)),经进一步演化,形成多个次级相间的地垒地堑构造,形成现今的松涛凸起、松南凹陷、松南低凸起、北礁凹陷。

图5 模拟结果地形解译图

由此看来,三维扫描技术非常有利于研究区构造特征和演化过程的研究。这种方法使表面能够被正确地轮廓化、可视化,生成虚拟的实验表面,包含了所有主要的和许多次要的断层的同时,还反映出地表高程的起伏变化。通过分析扫描结果中的断层发育特征和地形地貌特征,分析研究区的构造特征和演化过程的研究方法,在物理模拟实验分析中起重要作用。

4 结 语

三维扫描技术在研究琼东南盆地复杂的断裂系统及凹隆构造的演化过程中发挥了重要作用。结合相机拍照和三维扫描的记录方法,通过分析和解译,明确了琼东南盆地复杂断裂的成因及凹隆构造的演化过程。由此看来三维扫描技术在构造物理模拟实验中的应用非常有利于研究断裂系统特征及凹隆构造的演化过程。

利用三维扫描技术对构造物理实验表面扫描得到的点集建立曲面,由此生成虚拟的实验表面的成像技术,使表面能够被正确地轮廓化、可视化,包含了所有主要的和许多次要的断层的同时,还反映出地表高程的起伏变化。可利用表面清晰的断裂走向和高程变化对构造和相关断层的演化进行研究。其高精度、高密度、高效、便捷和获取的数据量大这几个特点,是传统测量技术不能比拟的。但同时也需要认识到内部结构的重要性,因此,结合CT技术、PIV技术等分析内部构造演化的方法才能对构造模拟实验进行全面、系统的解译。