风口浪尖上的沉默群体

此次新型冠状病毒的爆发性疫情,直接验证了一个信息规律:每逢大事,常有谣言。再结合中国特色的网络舆情,我们会发现,很多谣言是围绕着名人和大型机构展开的。网络谣言构成了网络舆情的一部分。因此,我们不能简单说舆情是对的或者说它是错的,但是舆情背后的网民情绪、社会心理却是真真切切、实实在在的。我们通过对于网络舆情的关注和搜集,可以在很大程度上了解社情民意,把握社会脉动。它不一定是政治学上的民意,但它肯定反映了相当部分的民众的意见和想法。

网络舆情构成了社会情绪的晴雨表,让我们实时感知当下政策后果、事件应对引发的社会心理和民众情绪的变化。尤其对于谣言,我们有必要接受这样的一种看法:很多谣言堪称是社情民意的反向指标,或者说,一些谣言的背后其实也反映了相当部分的网民的意愿。比如近期疫情中的几则谣言,都是指向几个专家学者的,他们有的掌握行政权力,有的掌握学术话语权,而他们中的少数人合二为一,影响了决策。相当多的网民认为由于他们的工作失误、专业水准等问题,直接导致今天疫情的难控和难于收拾,因此,网民的内心是希望他们得到相应的处理。于是,一些谣言被生产出来,并在有所期待或认同的网民群体中疯狂转发。

谣言在生产出来之后,如果有合适的社会温床条件如期待、好奇、恐惧、焦虑等社会心理铺垫,就会大规模传播,成为大众流行读物。它因为受众很多,会在很多信众心目中产生倒逼的期待错觉,认为这就是民意,希望有关部门顺应民意而采取措施。还有的会进行试探,认为如果迅速被删除、被剿灭,则认为有关部门对此不认可,相关主角还会相安无事;如果没有被删除,则认为大有希望,还会助长传播的热度。这其实是一种权力参与舆论场的博弈后带来的必然后果,符合社会学的“霍桑定律”。

由此我们能够看出,新媒体条件下的所有网络舆情和网络舆论,其实都是博弈和对冲的结果。正负信息是在彼此激烈的博弈后初步达成某种共识的,或是官民之间的,或者是不同利益群体之间的,甚至是境内外的。参与博弈的各方,既有行政权力,也有网民力量、利益集团、境外对立的意识形态,也就是说,我们通常所说的权力,在信息博弈之中,仅仅代表了一方的力量,只代表“一张选票”,虽然权重很大,但也常常难以左右整个网络舆情或网络舆论的总体走向。信息对冲和网络博弈的真相,就是各方力量的彼此制衡。如果我们强行宣布了某种信息的官方认证,却又没有获得广泛认可,则又会引发新的舆情,引发新一轮的博弈。

这就是我们的一个基本的舆论场的认知,那就是真相不是天然的、不是天上掉下来的,常常是需要博弈的。所以,当我们看到绝大多数处于风口浪尖的专家学者,已被非议和谣言重重包裹,深处险恶舆情环境,却依然保持沉默的时候,我们在惊奇之外,也更确认了信息时代的声誉管理的启蒙是如此重要,以至于连专家学者对此都一无所知。

体制本身构成了一道坚硬的堤坝,抵御了来自新媒体信息之海的惊涛骇浪。我们知道,官方的公信力和权威性是无可置疑的,对于个体和机构的荣誉、名誉至关重要,百姓也大多数都是认可的。上述提到的一些专家学者,常常是大型机构的负责人,对他们而言,上级的认可是决定性的。他们保持沉默,一方面是因为有体制的堤坝给予庇护,另一方面是因为上级在没有作出调查结论之前,个体不好对外有所说明,否则会被认为是辩解、试图影响舆论。沉默还有一个理由,就是他们对于眼下信息社会的网络舆情和声誉管理的重要性和迫切性,视若无睹,漠然置之,认为我有身份庇护,哪管堤外洪水滔天。

與之相反的是,一些体制外的个体或机构,包括企业家、明星、社会机构、草根意见领袖等,一旦遭遇个体污名信息的攻击,会在第一时间给予辩解和反击,通过力所能及的信息传播和攻击性信息形成巨大的反冲,通过这样的声誉管理,固定拥护者,争取中立者,减少敌对者。新媒体时代,正负信息攸关重大利益,这是他们的切身的感受。这和眼下一些处于风口浪尖的专家学者的整体缄默,形成了鲜明的、也令人惊讶的对比。

为什么说,上述的沉默者在今天的新媒体时代,应该采取一定的声誉管理的行动和策略,而不是一味地沉默以对?因为当这样的沉默者对于组织抱以全部倚赖的时候,组织却早已对于堤外的涛声给与了最大的关注和倾听。

网络舆情近年来获得了足够的重视,源于有关部门已经初步形成了这样的观点:网络舆情不仅仅是一种情绪、异议和异见,更是一面镜子,折射了我们工作中的不足和缺点。只要我们能够倾听并且汲取舆情中的合理成分,必将有助于工作的推进和社会的进步。而在大数据时代,通过技术手段就可以轻松实现对于网络舆情的搜集和整理,形成决策咨询报告,在某种程度上可以成为调研研究的一种路径。舆情这种倒逼性的力量,正是有关部门不可或缺的辅助性的外部资源。

所以,领导干部和大型机构在网络舆情中网络声誉如何,是有关部门进行调查和评价的时候不可不察的。尤其当网络舆情和社会调查得出的结论高度一致的时候,那基本就可以看做是民意了。所以舆情的重要性,不再是“过耳风声”,而有现实的影响力。

如果放任针对个人的负面网络舆情乃至谣言的传播,缺乏有利于个体的信息进行对冲,带来的最大后果就是个人的污名化愈来愈严重,由网络舆情形成网络舆论,最后形成网络共识。到这个时候,想再进行信息的干涉,进行声誉的管理和恢复,已经大势已去。相关部门也不会轻易“冒天下之大不韪”,出面为个体背书,将污名化的个体绑上组织的胜利战车。

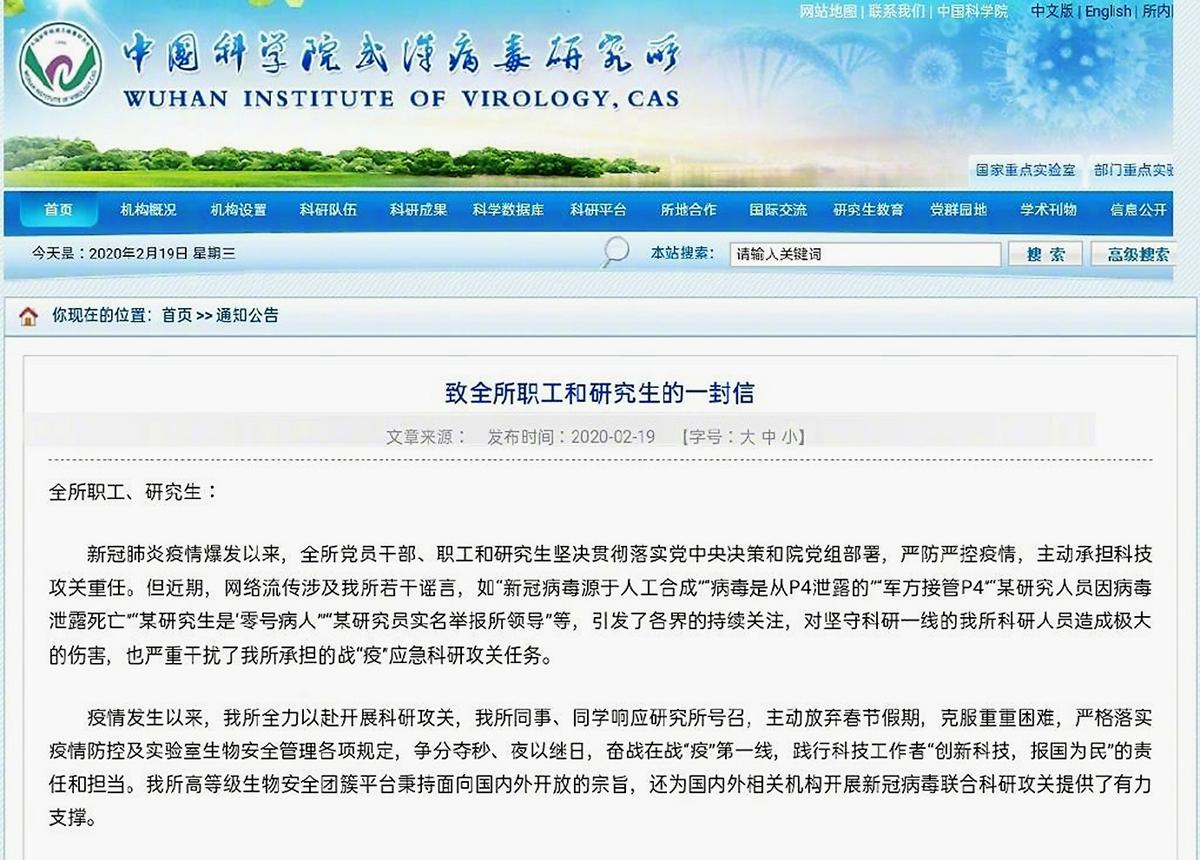

虽然在沉默许久之后,有的已经发出声音,但是方式方法都是有待斟酌的。正如人们已经看到的,处于舆情漩涡中的某大型研究机构,终于在沉默中爆发,以领导班子全体成员的名义发出一封内部信,罗列了此前一系列的谣言进行批驳,表达了愤怒。通篇看来,这种官方口吻的声明可能有一定的影响力,但它更可能是对支持者说的,也对支持者更有效力,但是整体而言,这个声明对于个体和机构声誉的挽回,可能意义已经不是那么强有力。因为原因很简单,声誉管理的最佳窗口期已经错过,各种偏见、愤怒和情绪在很多网民的心目中已成成见。如果没有强有力的舆论支持,没有日久见人心的努力,没有网民看得到的成果反馈,这种沉淀的成见是很难消失于朝夕之间的。

以愤怒驳斥愤怒,只会带来愤怒升级。该机构的声明甚至还不如某专家近期一个简单的新闻所起的效果,报道称,该院士“正在与世卫组织专家一同研讨沟通疫情防控”。作为一个行动性信息,它给人以实干的印象。以行动而不是以驳斥作为这个报道的主题,它的价值在于重开炉灶,另外设置了新闻议题,部分转移了关注点。

声誉作为一种类于价值观的东西,是一种外在于物质的存在。正如很多企业家在物质层面富可敌国,但声誉层面却是臭名昭著一样。袁承焕以累累战功,依然为舆论所杀,并被百姓吃了人血馒头。即使你是功勋之身,可是对于声誉管理依然需要投之以足够的重视和精力。此次研究机构和专家学者深陷声誉漩涡,和此前没有给与舆情和声誉管理以一定的重视,是大有关系的。集体沉默以对的后果,就是网络出现了一边倒的负面舆论,自己的声音和形象已经难以挽回。

舆情管理,其实就是让公众更加接近真相。如果你有过硬的道理,它会帮助你告诉社会真相,让社会听到你的声音;但是如果本来就是你错了,那再好的管理应对办法,也没办法帮到你,甚至可能是弄巧成拙。毕竟,所有的舆情管理和声誉管理,在运用信息传播规律的时候,必须要通过数据倾听民声、顺应民意,才能获得公众认可。

个体和大型机构对于舆情和声誉的漠视,已经带来了严重的后果。它们的声誉损失,还往往搭上了组织和体制的公信力。在历经此次疫情的冲击之后,相关部门对于声誉管理这个“软性工程”,应该予以足够的重视了。

(作者简介:燕志华,博士、舆情和声誉管理顾问)