传统大豆制品及大豆蛋白中嘌呤含量的探讨

时玉强,牛祥臣,张 彬,鲁绪强

(1.临邑禹王植物蛋白有限公司,山东 临邑251500; 2.石家庄学院,石家庄050000)

嘌呤是人体内存在的一种物质,主要以嘌呤核苷酸的形式存在,在能量供应、代谢调节及组成辅酶等方面起着十分重要的作用。嘌呤是核酸的主要组成部分,是生物体新陈代谢过程中的关键物质。在食物和饮料中,核酸是主要的嘌呤来源[1-2]。痛风是由于嘌呤代谢紊乱引起的一种反复发作的炎症性疾病,其表现是高尿酸血症,而高尿酸血症会影响全身的其他器官,如会引发心血管疾病,也会引起一些肾病[3]。痛风发病率较高,美国成年人中痛风发病率约为4%[4],我国男性中痛风的发病率为1.26%~1.59%,女性中痛风的发病率为0.30%~0.36%[5]。随着人们生活水平的提高,高热量、高脂肪、高蛋白食品的摄入量越来越高,痛风的发病率也逐年增高。

蛋白质约占人体体重的18%,是组成人体细胞、组织的重要成分,与生命现象有关。因此,痛风病人在日常生活中不可避免地要摄入足够的蛋白质,以维持正常的生理活动,但是又要避免高油、高嘌呤食品的摄入。大豆蛋白富含8种人体必需氨基酸,具有动物蛋白不可比拟的功能特性,同时具有多种保健成分,对减肥和心脑血管疾病都有积极作用[6]。但是传统的大豆制品,包括豆粉、豆浆、腐竹等产品的嘌呤含量较高,不适于痛风病人食用[7]。对大豆深加工产品特别是大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白有关嘌呤的相关研究较少,本文对传统大豆制品及大豆蛋白中嘌呤含量进行了相关探讨,以期为痛风以及潜在痛风患者提供必要蛋白质的同时,控制嘌呤的摄入,维护身体健康,推动大豆蛋白产品的社会接受程度及健康饮食的发展。

1 嘌呤与痛风的关系

人体内的嘌呤来源分为内源性和外源性,内源性约占80%,来自于体内的核酸氧化分解,外源性约占20%,来自饮食摄入[3]。常见的嘌呤主要有腺嘌呤、鸟嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤4种[8]。食物中的核酸多以核蛋白的形式存在。核蛋白经胃酸作用,分解成核酸和蛋白质。核酸经小肠吸收消化,逐渐降解为核苷酸和核苷,并进一步分解(水解或磷酸解)成游离嘌呤碱或嘧啶碱。鸟嘌呤和腺嘌呤水解脱胺生成黄嘌呤和次黄嘌呤,最后都生成尿酸[9]。人体内缺乏分解尿酸的酶,所以尿酸成为嘌呤类物质的最终代谢产物,尿酸过高引起尿酸盐在组织中过度沉积而造成痛风[10]。

综上所述,痛风的成因主要是因为尿酸过高,而造成尿酸过高的主要原因是人体内与嘌呤代谢相关的酶失衡,包括参与嘌呤合成相关的酶与嘌呤转移或分解的酶处于不平衡的状态,造成了嘌呤向尿酸方向的转化。因此,痛风在控制过程中需要对外源性嘌呤进行合理的控制。不同食品的嘌呤含量不同,低嘌呤饮食是痛风的重要控制手段。

2 食品中嘌呤的检测方法

随着人们对痛风机理认识的提高,特别是关于嘌呤对痛风及其并发症影响的研究越来越深入,不同食品中嘌呤的含量成为痛风研究者及痛风患者关注的重点。目前,嘌呤含量的主要检测方法有薄层色谱法、电泳法、纸层析法、气相色谱法、液相色谱法和离子色谱法等,较主流的检测方法是高效液相色谱法,其中反相液相色谱法尤适用于嘌呤代谢物的分离[11]。食品的种类主要包括固体和液体两类,不同种类食品嘌呤含量的检测方法也不同。

Vree等[12]利用反相液相色谱测定了26种黄嘌呤衍生物的容量因子。刘春凤等[13]建立了固相萃取-反相高效液相色谱法检测小麦中的腺嘌呤、鸟嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤。Kaneko等[14]建立了啤酒中嘌呤含量检测的反相液相色谱法。凌云等[15]利用高效液相色谱法检测了肉类食品中的嘌呤物质,建立了肉类食品中嘌呤含量的多组分分析方法。Xue等[16]研究了13种烷基鸟嘌呤在正相硅胶柱、氨基柱和反相ODS柱与苯基柱上的色谱行为。Liu等[17]用直接电导检测离子色谱法同时测定了4种嘌呤和嘧啶碱基。李存红等[18]建立的毛细管电泳法,同时分离和测定了啤酒中的11种嘌呤和嘧啶类成分。吕武清等[19]采用薄层扫描法对金水宝胶囊中的腺嘌呤含量进行测定。这些检测方法的研究为嘌呤的准确检测及不同食品中嘌呤含量的测定,提供了科学可信的定量定性的检测手段,为研究食品中嘌呤的含量与人体健康的关系奠定了基础。

3 嘌呤与蛋白质的关系

3.1 嘌呤在蛋白质合成中的作用

生物按照从脱氧核糖核酸 (DNA)转录得到的信使核糖核酸(mRNA)上的遗传信息合成蛋白质。不同的组织细胞具有不同的生理功能,是因为其表达的基因不同,产生了具有特殊功能的蛋白质。参与蛋白质生物合成的成分至少有200种,主要由mRNA、tRNA、核糖核蛋白体以及有关的酶和蛋白质因子共同组成。核糖核蛋白体是合成蛋白质的场所,同时也是核糖与蛋白质的结合体[20]。

嘌呤以嘌呤核苷酸的形式存在,参与人体的能量代谢,也是遗传物质DNA与RNA的重要组成部分[21]。腺嘌呤参与多种生命活动,特别是提供能量的腺苷三磷酸(ATP),ATP可转化为次黄嘌呤,而鸟嘌呤和次黄嘌呤直接合成黄嘌呤,进而生成尿酸。鸟嘌呤和腺嘌呤是DNA和RNA组成部分中的2种碱基,DNA以基因的形式荷载遗传信息,决定蛋白质的结构和功能,RNA是遗传物质的表达和表达调控[22]。蛋白质的形成依赖于DNA和RNA,也就是依赖于2种嘌呤和3种嘧啶(DNA含胞嘧啶和胸腺嘧啶,RNA含胞嘧啶和尿嘧啶),因此高蛋白食物,特别是生命活动活跃的高蛋白食物来源,必定存在高嘌呤风险。

3.2 不同食品中嘌呤与蛋白质含量的关系

食品中的蛋白质来源主要有动物类和植物类。动物类包括各种动物的肉类及其内脏、乳品类、禽蛋类等,植物类包括水果、蔬菜、种子等。通常情况下,动物类食品蛋白质含量较高,植物性种子类食品蛋白质含量较高,水果、蔬菜类食品蛋白质含量较低[23]。根据蛋白质含量的高低将食品定义为高蛋白食品(蛋白质含量≥16%)、中等蛋白食品(蛋白质含量6%~16%)和低蛋白食品(蛋白质含量<6%)。蛋白质的合成信息来源于DNA和RNA,而嘌呤是DNA与RNA的主要组成部分及前体,因此嘌呤和蛋白质存在一定的相关性。

高蛋白含量的食物主要有水产品、动物性食品和大豆及坚果类,动物肉(包括鱼肉)制品蛋白质含量较高,一般在17%以上,黄花鱼甚至达到了24.6%。动物肉(包括鱼肉)的嘌呤含量在100~210 mg/100 g之间,其中牛肉的嘌呤含量最低,为104.7 mg/100 g,鸡肉的嘌呤含量最高,达到208 mg/100 g[24]。对比几种动物肉制品可以发现,嘌呤含量与动物的生长期呈负相关,鸡的生长期最快,21 d 左右就能出栏,其次是鱼、猪和牛。生长越快的动物蛋白质合成速度越快,需要调动的DNA和RNA较多,因而机体内嘌呤含量也较高,反之亦然。大豆及坚果类的高蛋白食品,除大豆外嘌呤含量均较低。高蛋白食品中的坚果类产品,嘌呤含量在40~90 mg/100 g之间[25],其主体是种子,属于休眠体状态,蛋白质的主要作用是储藏营养物质,作为以后繁殖的营养来源,整个机体的蛋白质合成处于低效率状态,只供维持最低的生命活性,因此调动DNA和RNA较少,嘌呤含量相对较低。除此之外,动物肝脏是所有食品中嘌呤含量最高的部位,其主要原因是嘌呤核苷酸的从头合成主要是在肝脏中进行的[26]。

中等蛋白含量的食物主要有谷物、扇贝、鸡蛋等。谷物蛋白的嘌呤含量集中在20~50 mg/100 g之间[25],谷物作为休眠期的种子,生命活动较低,是其嘌呤含量低的主要原因。鸡蛋作为动物的繁殖体,处于休眠状态,嘌呤含量也很低。而扇贝作为中等蛋白含量的食物,其嘌呤含量最高,为193.4 mg/100 g[27],分析认为主要原因是贝类个体小,其整个机体的干基蛋白质含量高,非蛋白质成分少,蛋白质合成活跃,造成相关的DNA和RNA使用率高,嘌呤含量高。

低蛋白含量的食物主要是水果、蔬菜和菌类。而水果、蔬菜作为种子相关的部位,因生命活动处于惰性期,嘌呤含量很低,如香蕉只有3.0 mg/100 g,番茄为3.1 mg/100 g[28]。值得一提的是牛奶作为动物性食物,其嘌呤含量只有3.4 mg/100 g[29],分析其原因为牛奶作为幼体的营养成分,与牛奶相关的DNA和RNA成分在完成牛奶蛋白质合成后,与牛奶蛋白质分离,很少进入牛奶中。蛋白质合成较活跃的蔬菜嘌呤含量较高,如西兰花中嘌呤含量达到了70.0 mg/100 g[28]。菌类食品因生长迅速嘌呤含量也较高,如杏鲍菇中嘌呤含量达到了40 mg/100 g左右[30]。

综上所述,嘌呤含量高的食物与蛋白质的合成有较紧密的关系。与嘌呤合成有关的动物肝脏嘌呤含量最高,快速生长的食物嘌呤含量较高,作为营养储存的食物嘌呤含量较低,主要是植物的种子、蛋奶类。

4 不同大豆制品的嘌呤含量

4.1 传统大豆制品的种类及嘌呤含量

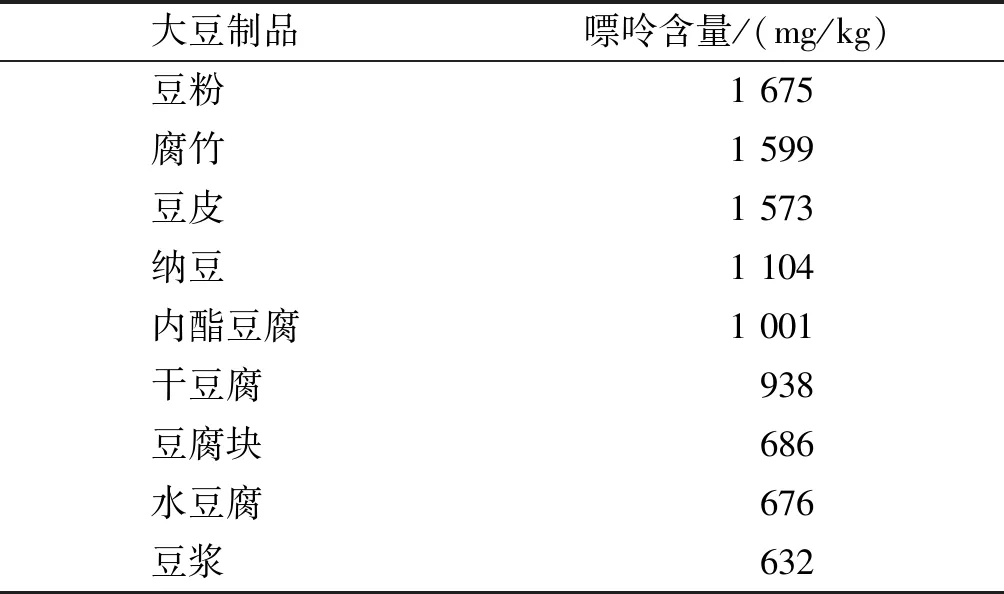

我国是大豆的原产国,有2 000多年的大豆食用历史,大豆制品的制作种类多种多样、源远流长。传统的大豆制品主要有豆粉、腐竹、豆皮、纳豆、内酯豆腐、干豆腐、豆腐块、水豆腐、豆浆等。这些传统大豆制品都是以大豆为主要原料制成的粗加工产品,其可食部分的嘌呤含量主要受加工过程中水分含量的影响,含水量越低的产品可食部分的嘌呤含量越高。传统大豆制品中的嘌呤含量见表1。

表1 传统大豆制品中的嘌呤含量[7]

由表1可知,传统大豆制品的嘌呤含量基本处于较高水平,因此对于痛风病人,在大豆制品饮食上受到极大的限制。

4.2 大豆分离蛋白及大豆浓缩蛋白的嘌呤含量

随着大豆深加工工业的发展,特别是大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白产业的快速发展,新型的大豆制品开始投入市场,并应用到诸多传统大豆制品行业中。基于前期学者的研究结果,对大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白中嘌呤含量存在先入为主的错觉,认为大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白中的嘌呤含量也处于较高的水平,对大豆分离蛋白和大豆浓缩蛋白在低嘌呤食品领域存在质疑。

4.2.1 食品中嘌呤的性质

食物中含有的嘌呤主要有腺嘌呤、鸟嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤4种,其特性为:次黄嘌呤水中溶解度为0.8 g/L,溶于稀酸和碱,不溶于氯仿和乙醇;黄嘌呤微溶于水(0.1%~1%),溶于稀酸和碱,不溶于有机溶剂;腺嘌呤难溶于冷水,溶于稀酸和碱,不溶于乙醚和氯仿;鸟嘌呤易溶于酸和碱,微溶于乙醇、乙醚,不溶于水。

4.2.2 大豆蛋白产品的加工工艺

4.2.2.1 大豆分离蛋白[31]

低温脱脂豆粕→粉碎→过筛→加水→调pH(30%氢氧化钠溶液,pH 7.3~7.4) →搅拌萃取→离心分离→取上清液→调pH(pH 4.5~4.6) →离心分离→取沉淀加水调pH(pH 7.2~7.5) →杀菌→喷雾干燥→大豆分离蛋白。

4.2.2.2 酸法大豆浓缩蛋白

低温脱脂豆粕→粉碎→过筛→加水→调pH(pH 4.5~4.6) →离心分离→水洗→离心分离→沉淀加水调pH(pH 7.3~7.5) →杀菌→喷雾干燥→酸法大豆浓缩蛋白。

4.2.2.3 醇法大豆浓缩蛋白[32]

4.2.3 大豆分离蛋白及大豆浓缩蛋白的嘌呤含量

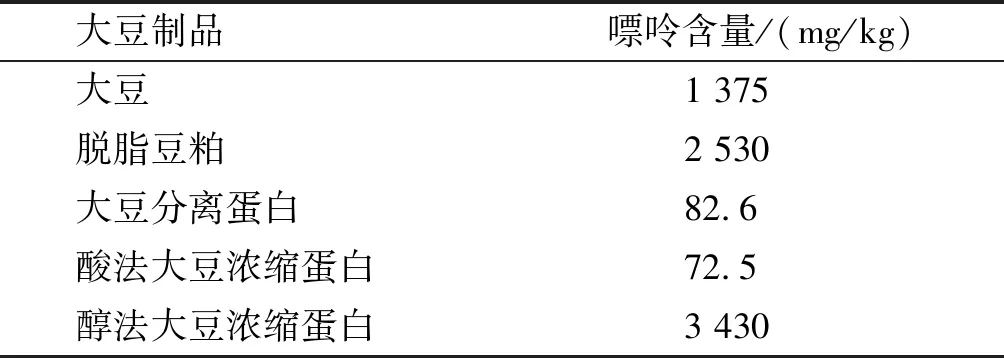

大豆深加工产品的原料为脱脂豆粕,大豆与脱脂豆粕的嘌呤含量对深加工产品的嘌呤含量有较大的影响。经检测,大豆、脱脂豆粕及大豆蛋白深加工产品的嘌呤含量见表2。

表2 大豆、脱脂豆粕及大豆蛋白深加工产品的嘌呤含量

由表2可以看出,由大豆制成脱脂豆粕的过程中嘌呤含量几乎增加1倍,主要原因是脱脂豆粕加工过程中使用有机溶剂(正己烷)将大豆中的油脂萃取出来,同时回收有机溶剂,大豆中的腺嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤不溶于有机溶剂,鸟嘌呤微溶于有机溶剂,造成油脂中几乎不含腺嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤,几乎全部留在脱脂豆粕中,而鸟嘌呤在有机溶剂中有浓缩的趋势,通过循环利用造成了在脱脂豆粕中的积聚。

大豆分离蛋白生产过程中先用稀碱溶解蛋白,然后除去豆渣,再利用稀酸酸沉蛋白。而腺嘌呤、鸟嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤都溶于稀酸和稀碱,因此在脱脂豆粕萃取过程中嘌呤和蛋白质一起被萃取出来,而在酸沉过程中,蛋白质和与蛋白质共生的嘌呤通过等电点沉淀离心回收,而大部分嘌呤类物质因溶于稀酸而随大豆乳清分离出去。每吨大豆分离蛋白产生的乳清约为蛋白量的30倍左右,大豆分离蛋白中只含有与蛋白质共生的嘌呤和沉淀中含有的未能分离的大豆乳清中溶解的嘌呤,因此嘌呤脱除率可达到96.7%。

酸法大豆浓缩蛋白的生产是通过稀酸对低温脱脂豆粕进行酸沉,脱除大豆低聚糖组分,进而将大豆蛋白和大豆膳食纤维一起回收的过程。该过程与大豆分离蛋白相比多一次水洗,因水洗过程中大豆浓缩蛋白的液相仍处于稀酸状态,pH为4.4~4.7之间,因此酸法浓缩蛋白也有效地脱除了嘌呤。

醇法大豆浓缩蛋白的加工原理是使用高纯度的乙醇将大豆蛋白变性,变性后的大豆蛋白通过挤压后脱溶回收乙醇。在生产过程中脱脂豆粕中腺嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤不溶于乙醇,鸟嘌呤微溶于乙醇,因此腺嘌呤、黄嘌呤和次黄嘌呤被留在浓缩蛋白中,而鸟嘌呤微溶于乙醇,通过乙醇的循环利用,乙醇中的鸟嘌呤不断增加直至饱和,因此乙醇中的鸟嘌呤比例远远高于脱脂豆粕中鸟嘌呤的比例,最终达到平衡,脱脂豆粕中的鸟嘌呤也随之达到稳定。醇法大豆浓缩蛋白生产过程是脱除低聚糖和无机盐的过程,因此醇法大豆浓缩蛋白的嘌呤含量有所增加,达到3 430 mg/kg。

4.3 大豆制品中去除嘌呤的方法

大豆制品中去除嘌呤的方法主要有盐析法、吸附剂吸附法和超声波法。目前,常规的嘌呤去除方法尚未彻底解决大豆制品中嘌呤含量较高的问题。

4.3.1 盐析法

谢俊旭[33]采用简易化学方法对大豆中的嘌呤进行去除,发现在温度80℃、NaCl浓度0.6 mol/L、pH 6.5的条件下搅拌豆浆10 min,嘌呤脱除率高达78.5%,并且大豆蛋白回收率为84.7%,且认为温度和NaCl浓度是脱除嘌呤的主要因素。该方法没有分析嘌呤的性质与温度和盐浓度的关系,以及其他步骤对嘌呤的影响。毛玉涛等[34]通过添加不同的盐进行盐析以脱除豆浆中的嘌呤,结果表明CaCl2对嘌呤的脱除效果最好,认为CaCl2除了具有盐析效果以外,其自身的特殊结构还起到吸附剂的作用,使其对嘌呤的脱除率相比其他盐类更高。但笔者认为添加CaCl2造成的蛋白质与嘌呤的共生体沉淀是造成CaCl2脱除嘌呤效果好的主要原因,也直接解释了其生产的豆浆蛋白质含量低的原因。

4.3.2 吸附剂吸附法

嘌呤是具有极性基团的有机物,能被一些吸附剂吸附。毛玉涛等[35]进行了吸附剂筛选,通过试验得出活性炭的吸附效果最好,能够较好地脱除嘌呤,吸附率达到48.878%,但是仍然存留较多。

4.3.3 超声波法

超声波常被用于辅助萃取多种生物组分。刘少林[36]研究了温度和时间对超声波辅助水提取大豆中嘌呤的影响,结果表明:温度的影响较显著,样品在40℃条件下超声提取30 min,嘌呤脱除率相对较高,可达65.02%。超声波法也为微波辅助提取提供了方向,但将大豆中的嘌呤脱除到低嘌呤含量还需要更深入的研究。

5 结束语

随着人们生活水平的不断提高以及对健康和营养的深刻认识,低嘌呤食物不仅是痛风病人持续关注的焦点,同时也成为了健康饮食的关键组成部分。痛风病人的饮食要求一般为低嘌呤,适量蛋白,适量碳水化合物,低油脂食物,多吃蔬菜。作为大豆深加工产品大豆分离蛋白和酸法大豆浓缩蛋白因其独特的优势将成为痛风病人的理想食品,特别是酸法大豆浓缩蛋白,其嘌呤含量低且含有丰富的膳食纤维,对心脑血管疾病、高血脂等都有积极意义。随着大豆分离蛋白和酸法大豆浓缩蛋白的发展,其进一步的加工制品也越来越多,包括素肠、素鸡、素鸭、豆干制品等。固体饮料制品是痛风病人最理想的蛋白质来源,大豆分离蛋白的建议食用量是每天20 g左右,冲调比例在10∶1~20∶1,换算成可食部分的嘌呤含量只有0.5~1 mg/100 g,嘌呤含量极低。而使用大豆分离蛋白和大豆浓缩蛋白制成的素食产品中添加比例一般都在10%以下,换算成可食部分的嘌呤含量低于1 mg/100 g,因此痛风病人可以放心食用,同时也可作为健康饮食。低嘌呤、高蛋白含量的大豆分离蛋白和酸法大豆浓缩蛋白制品必将成为健康饮食中不可缺失的一环。