内蒙古地区公立医院医务人员绩效考核分配现状与思考

陈 云

(内蒙古医科大学卫生管理学院,内蒙古 呼和浩特 010110)

绩效考核分配制度是调动医务人员积极性、维护公立医院公益性的重要工具。2009年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》[1]提出:要完善分配激励机制,实行以服务质量及岗位工作量为主的综合绩效考核和岗位绩效工资制度,有效调动医务人员的积极性。2014年《关于印发推进县级公立医院综合改革意见的通知》[2]提出:把医务人员提供服务的数量、质量、技术难度和患者满意度等作为重要指标,建立以社会效益、工作效率为核心的人员绩效考核制度。2017年《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》[3]再次重申:公立医院要制定内部考核评价办法,考核结果与医务人员薪酬挂钩。随着医改的推进,加强公立医院绩效考核、提升医务人员薪酬水平、调动人员积极性已成为社会共识,迫切需要加强相关研究。本研究从内蒙古公立医院医务人员绩效考核分配实施现状出发,总结成效、分析存在的问题,并提出对策建议,以期为推动医院内部绩效考核改革提供依据。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

根据地理位置分布和经济发展水平,本次调查采用分层抽样和整群抽样相结合的方法,抽取内蒙古兴安盟、鄂尔多斯、乌海、包头4个盟市作为现场调研地区,从每个盟市按整群随机抽样的方法选择12家综合医院为调查单位。整理资料发现,被调查的12家医院中,有8家医院绩效考核资料完备,因此,本研究主要以这8家医院为研究对象。

1.2 研究方法

课题组结合相关文献研究,自行设计公立医院绩效考核与分配制度改革调查问卷并经过科学论证和预调查,采用相关负责人现场填写问卷的定量研究的方式展开调查。机构调查问卷内容包括医院级别、医院内部绩效考核的主要模式、医院内部绩效考核自我评价、医院绩效考核分配存在的问题等内容。同时,调查获得由各公立医院提供的绩效考核分配方案。采用访谈法对各盟市、旗县卫计委有关负责人及各家医院相关领导进行访谈,了解当地医院人员绩效考核及收入分配的实施情况。

1.3 统计学方法

定量数据运用Epidata 3.1软件建立数据库并进行数据双录,为保证数据的有效性,对数据进行一致性检验,利用SPSS 19.0软件对数据进行统计分析。结合数据的研究特点,相关资料采用一般描述性分析,访谈录音内容被整理成文字资料并对其进行总结和分析。

2 结果

2.1 绩效考核分配方案基本情况

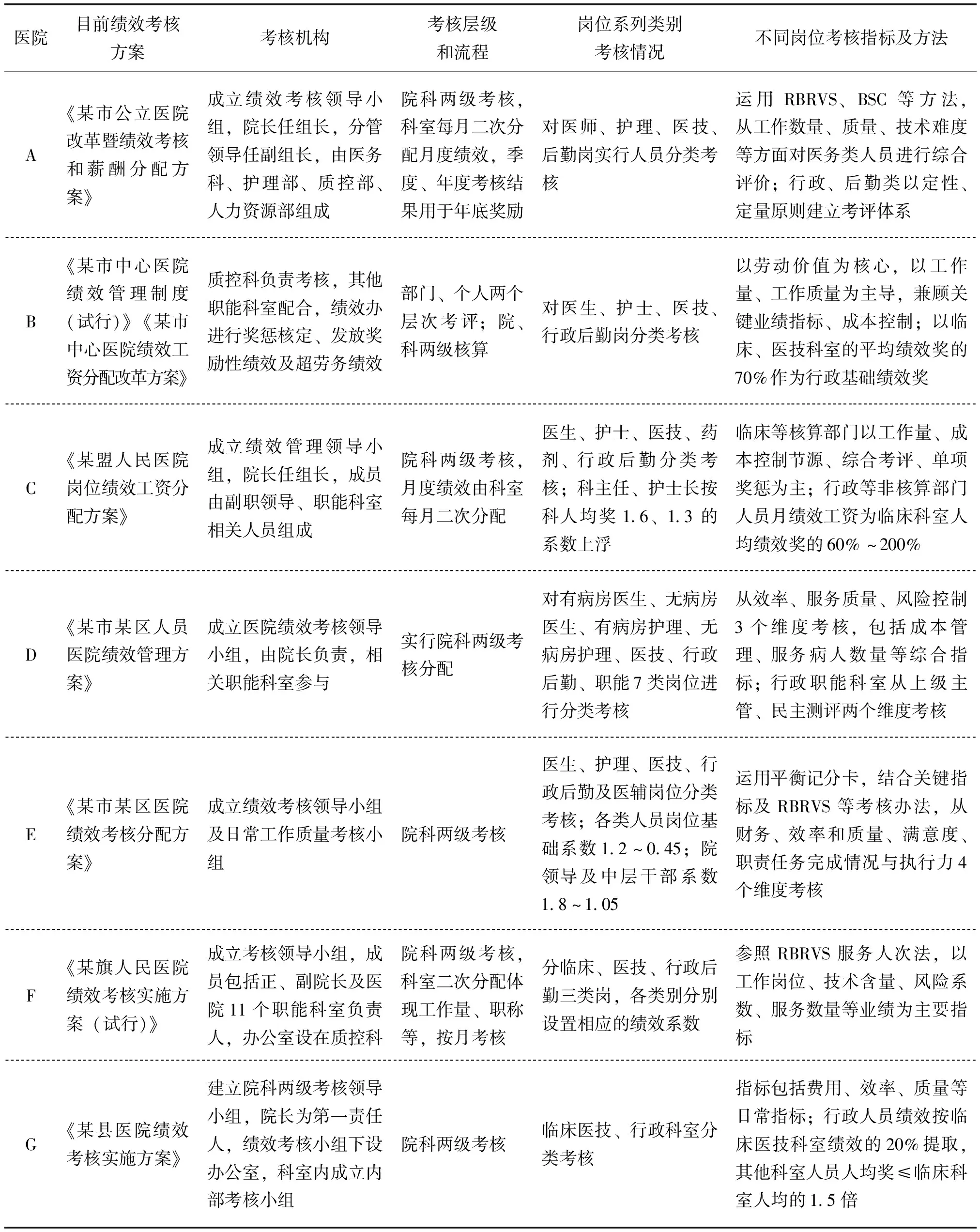

8家医院均制定了绩效考核方案,方案呈多样化,虽名称不一,但存在着共性和个性特征,详见表1。

表1 内蒙古公立医院绩效考核分配方案基本情况

2.1.1 绩效考核分配方案共性特征

2.1.1.1 考核分配方案制定依据基本相同

各医院考核分配方案的制定依据主要是自治区的相关政策,包括《内蒙古自治区建立现代医院管理制度实施方案》《关于加强公立医院绩效评价的实施意见》《内蒙古自治区人民政府关于事业单位实施绩效工资的意见》《关于公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施意见》等,并从 2015年起各医院陆续实施考核分配制度改革。

2.1.1.2 考核机构设置和方案制定程序基本相同

各医院均成立了考核领导小组或绩效考核管理小组,成员为院领导及各职能科室负责人。院考核方案经领导小组讨论,广泛征求意见并公示,经院职代会审议通过后实施。各科室的二次分配方案设计在医院指导下进行,须经科室全员讨论并由科内全员签字认可后递交医院留存备案。各医院均实行院科两级分配,医院授予科室二次分配权。

2.1.1.3 考核分配原则大体相同

各医院围绕自身办院方向,以提高运营效率、保证医疗质量、控制费用、改善服务、调动医务人员的积极性为考核的主要目的,凸显了社会效益原则;强调考核分配向劳动强度大、技术含量高、责任风险大、创新能力强倾斜的效率优先原则;考核分配坚持按劳分配、优绩优酬、兼顾公平的原则;不再给科室(个人)设定创收指标,实行全成本核算,医务人员收入与药品、检查、治疗等收入不得挂钩的原则。但指标更多倾向于工作量和成本控制,工作质量、患者满意度等公益性内容的考核分值及权重较低。

2.1.1.4 核算及考核思路基本一致

各医院绩效考核均实行院、科两级核算;考核思路以劳动价值为核心,实施以岗位工作量、工作质量为主导,成本控制为基础,兼顾关键业绩的综合目标考核,科室、人员分配设计不同的系数。目前,这种按工作量分值价格与成本控制为主的考核办法实质仍是以收支结余为分配导向。

2.1.2 绩效考核分配个性特点

2.1.2.1 考核指标、权重分配不一致

利用平衡记分卡、关键业绩指标、RBRVS等不同的考核方法,各医院考核指标的维度、构成及权重各不相同。个别医院还设计了单项奖惩指标及激励措施,如C为鼓励中蒙医治疗,草药、蒙药按收入的6%奖励医生;有的医院将首诊负责制等制度执行情况列入核心制度单项扣分项;有的未设计一票否决指标。不同医院各科室、不同岗位人员的分配系数不一。不同医院对同种考核项目(医保次均费用等)制定的激励政策不同,绩效分配差异明显。

2.1.2.2 绩效工资总额确定方式不同

有3家医院实行绩效工资总额控制,A医院绩效工资总额与全院职工档案工资、当年医务性收入及调整系数、院长年度考核分数及调整系数有关;B医院绩效工资总额根据医院工作量与国家政策动态调整,量入为出,控制在上级部门核定的范围之内,通过绩效工资增量实现结构调整,在原有绩效工资水平的基础上增加15%~20%;D医院根据上年全年发放的绩效工资占总收入的比例,结合医院当前经济状况和收益水平等因素,按总收入的12%作为当期绩效工资待分配总量。

2.1.2.3 年薪额度差距较大

年薪是收入分配的重要体现,与各地经济条件有关,行业内部年薪差距较大。有7家医院实行院长年薪制,且2家探索医务人员年薪制。在实行院长年薪制的三级综合医院中,B最高,为50万,C最低,为35万;实行院长年薪制的二级综合医院中,D最高,为35万,G最低,为25万;2家实行医务人员年薪制的医院,高的为25万,低的为16万。

2.2 绩效考核取得的成效

2.2.1 收支结构得到优化

各医院收支结构发生了较大变化,医务性收入占比逐年提高。2018年8月,A达到32.21%,卫生材料收入占比逐年降低,药占比也逐年降低,说明医务人员劳动价值得到了一定体现;人员经费支出占业务支出比重逐渐加大,D达到50%,G最低,为35%,说明在“两个允许”政策指导下,公立医院工资发放水平在提高;人员经费构成中,8家医院绩效工资占比的平均水平为25.3%,绩效考核收入分配制度的激励作用开始显现。

2.2.2 充分发挥了“开源节流”作用

当前这种以工作量为主导向的考核分配方法起到了“开源节流”的作用,使医院建立了“节约增效”的运行机制,将成本控制作为一项硬性指标纳入科室绩效考核,与医生个人收入挂钩,强化了人员的成本意识,提高了卫生资源利用效率。

2.2.3 有效引导医生规范医疗服务行为

各医院绩效考核重点开始关注控制医疗费用、提高效率等指标,8家医院的医药费用增幅均控制在10%以下,对医务人员行为起到了正向引导作用,通过提高服务质量及降低医疗费用来增加收益,服务行为得到了规范。

2.3 存在的问题

2.3.1 绩效考核的经济效益、社会效益难以平衡

取消药品加成后,医院由此减少的收入按6∶3∶1的比例,通过医疗服务价格调整、政府补助、医院节支3个渠道来补偿,但目前内蒙古2012版医疗服务价格调整不到位,无法充分体现医务人员的价值,且30%的补助不能及时到位。因此,在财政投入不足、医疗服务定价和补偿机制不合理的形势下,各医院均重视经济运行的考核,将医务人员业绩与收入直接挂钩,导致大检查、多治疗等不合理行为依然存在,需要改革政府根据国民经济的发展水平和居民的承受能力等来确定价格的医疗服务价格形成机制[4],形成由医疗服务方参与的社会协商定价机制。

2.3.2 指标体系及权重的确定缺乏政策指导

政府多次明确要求公立医院建立健全内部绩效考核制度,但该要求只是有关政策中的一段话,较为宏观,缺乏具体政策指导。同时,由于医院的素质缺陷和利益倾向,以及政策解读、执行能力不同,各医院绩效考核方法及指标五花八门,科室及岗位分配系数也是各自为政。目前,多数医院以工作量为考核基础,但医务人员工作量考核缺乏标准,技术价值及风险程度得不到充分体现,亟待国家出台医务人员绩效考核政策,引导医院完善内部绩效考核制度。

2.3.3 绩效考核医院自评效果不高

针对“医院内部绩效考核分配效果”自我评价问题,有非常有效、效果良好、效果尚可、效果一般、没有效果5个选项。7家医院自评结果均为效果尚可,1家为效果一般,总体水平为中等。医院普遍反映:医务人员平均收入水平较改革之前略有增长,只有部分科室和人员的积极性得到了调动。在“绩效工资分配办法合理性”自我评价方面,有非常合理、比较合理、基本合理、不大合理、很不合理5个选项。调查结果为1家医院选择非常合理,2家比较合理,4家基本合理,1家不合理,意味着绩效工资在体现按劳分配方面效果不理想,激励不足,公平性不够。

2.3.4 调查结果反映出较多深层次问题

在“本医院绩效考核分配存在的问题”调查中,排首位的选项是编外人员数量多且收入过低。访谈结果表明,每家医院几乎一半以上是编外人员,各医院都实行了人员编制备案制管理,但备案制缺乏实施细则,在政府办医公益性不到位,医院没有绝对用人自主权的情况下,无法实现同工同酬同待遇,编外人员月人均收入与在编人员相差约2000多元,考核分配缺乏公平性。排在第二位的是绩效工资所占比例过低,意味着薪酬中“活的”部分较少,激励作用不显著。排在第三位的是无法真正向关键岗位、业务骨干和做出突出贡献的人员倾斜,说明绩效考核分配无法体现多劳多得,岗位系数及分配系数不合理,激励不足和平均主义现象普遍存在[5]。访谈结果显示,由于医保结算资金不能及时到位,形成“结算差额”,造成医院资金周转紧张,需要考虑医保费用补偿方式改革。

2.3.5 体制限制、配套政策不完善,是影响绩效考核有效落实的关键

调查结果显示,影响绩效考核分配有效落实的关键因素为:由于体制限制,公立医院改革阻力大;缺乏强有力的政策依据和配套政策保障。首先,卫生体制改革不畅,管办不分、法人地位不明、缺乏自主权等问题的存在,医院推行绩效考核改革阻力较大。其次,外部相关政策调整会影响医院的考核行为及利益分配。本研究在对“有效落实医院内部绩效考核与分配,应该完善哪些相关配套政策”调查中,排在前五位的选项分别是医疗服务价格、医保支付制度、财政投入、人员编制、职称评审政策,说明公立医院管理体制、政策依据和保障是制约绩效考核有效落实的关键因素[6],须加大体制改革力度,完善相关配套政策。

3 建议

3.1 出台医务人员绩效考核政策,开发工作量转化软件

妥善解决绩效考核与收入分配脱节的难题,需要政策驱动指明方向,政府应出台医务人员绩效考核政策并推进政策执行,为公立医院建立并完善内部绩效考核制度给予政策指导和强有力支持[7],保障绩效考核有效落实。同时,建议国家统一开发医生工作量转化为分值的软件系统,按照不同专业,根据基本人力消耗及耗时、风险程度、技术难度等内容确定医生各项技术劳动项目分值,供医院参考。

3.2 健全医院内部绩效考核分配机制

3.2.1 注意经济效益和社会效益的平衡

回归公益性是社会效益的最佳体现,因此绩效考核分配改革应以公益性为根本,满足公众需求为目标,改进、完善公立医院内部绩效考核体系[8]。在设计考核指标时,要统筹兼顾经济效益与社会效益,公立医院在追求自身利益最大化的同时,加大公众满意度、适应医保等体现公益性的重要指标权重,建立科学合理的评价标准,逐步提升公益性。

3.2.2 设立专门的考核机构,科学考核

医院应设立独立的绩效考核部门,配备专业人员,以医院战略目标为基础,坚持“三公”原则,借鉴平衡计分卡、目标管理、关键业绩指标等方法,科学构建指标体系;并结合医院实际,利用海氏、美世IPE等点因素法,合理进行科室、岗位价值评价,科学设计科室系数、岗位差别系数、风险系数,实现多方利益的平衡。

3.2.3 完善绩效考核信息化

绩效考核过程复杂,使用信息化系统的支持会大大提高执行效率。医院可整合人事、财务、岗位、患者等主索引,建立信息系统的战略协同框架,实现EMR、OA等现有数据信息系统的共享,形成医院数据全面的引擎[9],使医院的信息资源得以充分利用,有利于将绩效考核结果直接运用在绩效分配中,也有利于为科室二次分配提供强大数据支持[10]。

3.2.4 全面推进绩效考核改革,调动医务人员积极性

医院要加强自身能力建设,增强改革动力,全面推行聘用制和岗位管理制,完善岗位分级和评价制度,逐步实现编制内外人员同工同酬同待遇。系统评价和分类考核是内部绩效考核体系改进的方向[8],建立科学、合理、完善的绩效考核分配机制,着力体现医务人员的技术劳务价值[11],在核定的绩效工资总额内,提高考核分配的公正性、严肃性、可行性,继续探索实行年薪制、项目工资制等多种分配方式,调动人员积极性。

3.3 完善配套政策,保障绩效考核有效落实

医院管理体制、补偿机制、价格机制等内外部制度会直接影响医院绩效考核与分配制度的导向与实施效果[6]。在医院绩效考核与分配制度改革推进过程中,外部政策环境亟待完善,财政、发改、医保、人社等相关部门要统一认识,同步推进配套政策改革,包括医保支付制度、财政补助政策、服务价格政策、人事薪酬政策等,通过政府多元治理,实现政策联动,达到整合效应,保障绩效考核有效落实。