法国主流媒体生产的中国“异者”形象①

——以《世界报》和《费加罗报》(2012-2016)为例

戴冬梅 陆建平

内容提要 本文通过定量和定性分析认为,2012-2016年期间,以《世界报》和《费加罗报》为代表的法国主流媒体就中国实质上生产了一个日益负面的“异者”形象。中国被框定为一个内部危机四伏、对外奉行扩张主义的威权主义国家,“中国崩溃论”和“中国威胁论”联袂登场。中国“异者”形象的生产和再生产存在结构性动因,即法国媒体及其参与者通过生产和再生产西方中心主义视野下的特定中国叙事,捍卫法兰西例外主义和西方中心主义身份认同、生活方式、价值观的支配性地位以及法国国家利益。同时,也存在周期性动因,即中国政府在内政外交层面遭遇的挑战。

引言

媒体对他者和世界进行观察、描述、评判,可被理解为是在践行康德的著名哲学提问,即我们是谁?我们能够知道什么?我们能够希望什么?由此观之,以语言作为现实和世界建构或解构工具或武器的媒体,自始至终,关涉城邦、归属城邦、服务城邦,关涉政治、归属政治、服务政治。它既生产和再生产事实、知识、舆论,也生产和再生产身份认同②“identity”一词在学界有数种译法,在哲学领域多用“同一性”,在人类学、社会学等领域则为“认同”、“身份”、“身份认同”。本文采用“身份认同”。、生活方式、意识形态,并生产和再生产政治、经济、文化场域内在的不平等关系或支配与被支配关系③关于媒体对现实的建构性,参见:Walter Lippmann.Public Opinion.New York,1922.http://www.gutenberg.org/cache/epub/6456/pg6456-images.html,访问日期:2019年10月10日;以及Niklas Luhmann.Die Realitaet der Massenmedien.(《大众媒体的现实》)Wiesbaden:Springer VS,2017。关于语言生产和再生产权力支配关系的观点,参见:Pierre Bourdieu.«L’économie des échanges linguistiques».Langue française,1977(34),p.17-34,以及Langage et pouvoir symbolique.Paris:Fayard,2014,p.59-131。关于语言和媒体生产身份认同和民族国家想象共同体的观点,参见:本尼迪克特·安德森.《想象的共同体》.吴叡人译.上海人民出版社,2016年版。。在报道、评判中国时,法国等西方国家媒体,虽往往自诩客观中立的观察者,但它们远非出世的修道士、历史学家④法国历史学家保罗·韦纳(Paul Veyne,1930-)认为,即使是历史学者也并不比常人更加超脱。其发现的真实,与古希腊人的神话一样,是一种信仰,或“神话即是对真实的言说”。历史真实是建构的,既不真也不伪。参见:Paul Veyne.Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?Paris:éditions du Seuil,1983,p.132-137.或哲学家,而是入世的“认知吝啬者”⑤“认知吝啬者(cognitive miser)”假说是美国社会心理学家苏珊·菲斯克(Susan Fiske)和雪莉·泰勒(Shelley Taylor)在80年代提出、后来又进行部分修正的一个认知理论。、布道者、判官、士兵⑥作为国际政治领域的非国家主体,媒体及其参与者生产和再生产国际政治事实、观点、舆论、议程,倡导和捍卫特定身份认同、价值观、国家利益和国际秩序理念,一定程度上可被视为相应政治体的“士兵”。,无可避免地运用西方中心主义标签和框架来建构或解构中国,生产和再生产西方中心主义身份认同、生活方式和价值观在国际政治场域的支配性地位、不对称优势和霸权。在这一意义上,他们往往同时是真相揭示者和遮蔽者、事实还原者和扭曲者、异邦知者和无知者、世界沟通者和分化者。

研究所涉期间,中国在内政、经济、外交等领域均经历重大挑战。考察法国主流媒体在此期间生产和再生产的中国形象,具有理论和实践意义。本文分三部分。第一部分说明语料选择考量。第二部分以定量分析为主,揭示法国媒体在对中国作出积极评判的同时,更是基于西方中心主义身份认同和价值观,对中国作出结构性否定,这也是中国形象“异者”化的结构性动因。第三部分以定性分析为主,考察法国媒体对中国高级官员贪腐案以及中国与邻国之间海洋争端的报道评论,从而揭示法国媒体如何在上述结构性动因的驱动之下,解构和建构周期性中国内政外交事件,实质生产和再生产中国是一个“崩溃国”—“威胁者”连续体的叙事。

一、文献综述和资料选择

虽然学界关于西方媒体塑造的中国形象的研究日益增多,且在2008年以后进入“爆发式增长阶段”⑦韦路,谢点.《全球中国形象研究的知识版图——基于SSCI 期刊论文(1998-2015)的文本挖掘》.浙江大学学报(人文社会科学版).2017(1):95.,但根据中国知网检索结果,已有研究多集中于美国、德国、日本、韩国等国媒体,而涉及法国媒体的研究数量偏少、视野较窄、资料欠丰。此外,既有研究往往存在单方面倚重定量或定性分析,或未能直面中国形象在法国等主要西方国家趋于恶化的事实⑧法美德等西方国家民众2012 至2016 期间对华态度总体出现负面化转向的民调数据,可参见:http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/survey/all/response/Unfavorable//。相关文章均在 2018年2月22日登录核查,引用时不再单独标注日期。及其背后动因的缺憾。作为初步研究结果,本文期望对此有所弥补。

我们着重梳理了2012 至2015年四年间法国主流媒体《世界报》(Le Monde)和《费加罗报》(Le Figaro)网站⑨选择网络版主要出于检索便利考虑。另外,由于网络版包含动态资讯、视频、博客等,所以网络版检索结果应多于印刷版。相关文章均在2018年2月22日登录核查,引用时不再单独标注日期。针对或涉及中国的报道评论。《世界报》创立于1945年⑩应戴高乐将军号召,由法国记者、法学博士伯夫·梅里(Hubert Beuve Méry,1902-1989)创立。,政治上属于中左派;《费加罗报》创立于1826年,政治上属于中右派。虽然两大主流媒体在新媒体的竞争压力下发行量不断下滑,但是其权威性和传统影响力依然受到公认。两者的涉华报道评论,代表了法国精英阶层的基本立场。我们的检索也适当涉及了2012年之前以及2015年之后即2016 和2017年的文章和报道。总体而言,本文探讨的是2012-2016年期间法国主流媒体实质生产的中国形象。此外,在对比分析所需范围内,我们也检索了部分美国和德国媒体的同期资料。在定性分析部分,限于文章篇幅,中国内政方面我们以高级干部贪腐案、中国外交事务以中国与邻国之间海洋争端的报道为例,相关期间法媒对其他重大事件,诸如新疆反恐事件、香港青年“占中”运动、亚投行成功筹建、中国股市和外汇改革受挫、孔子学院海外遭遇挑战等的报道评论,均不具体涉及。

二、中国:“世界银行家”和“泥足巨人”

(一)中国:一个无法回避的“世界银行家”

2012-2015年间,中国获得法国主流媒体前所未有的关注。就《费加罗报》而言,其网站直接或间接涉及中国(检索词“Chine”)的文章、短讯、视频、博客合计达19055 项,是上一个四年期间(9016)的两倍多⑪需强调,本研究中获得的所有检索结果和数据,虽具有显著参考意义,但受制于网站建设完备性、网站检索设定等因素,应推定存在疏漏、重复统计或其他数据瑕疵。,并分别是同期涉及日本(检索词“Japon”)检索结果(9668)和涉及印度(检索词“Inde”)检索结果(6980)的1.9 倍和2.7 倍左右。就内容构成⑫基于该报网站提供的检索结果细分数据。而言,经济类检索结果迅猛攀升至11368 项左右,是上一个四年期间的3 倍多,并分别是印度(3032)和日本(4249)同期经济类内容检索结果的3 倍和2.7 倍左右。政治时事类内容合计6399 项,占总数的34%左右。

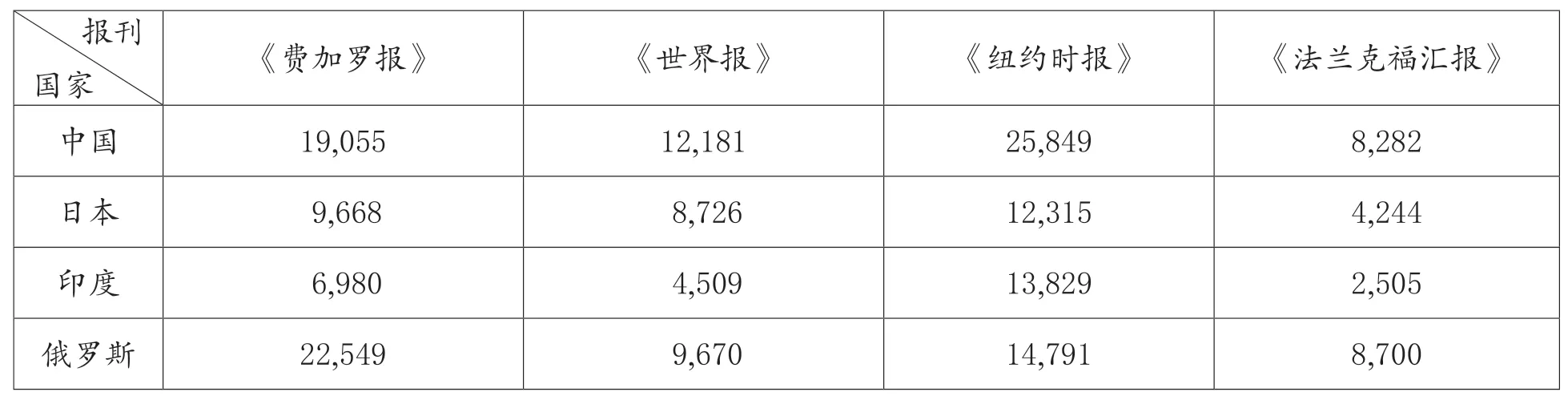

中国同时也是《世界报》和德美主流媒体的热门报道对象。以中国和三个参照国印度、日本、俄罗斯的国名作关键词获得的检索结果表明了这一点。

表1 2012-2015年期间法美德主流媒体涉及中日印俄资讯检索结果表

可以注意到,四年期间,西方媒体的关注点可谓出现了“亚洲转向”或“中国转向”。中国被法国主流媒体及德美主流媒体提及的次数,远超印度、日本,且总体超出俄罗斯⑬《费加罗报》涉及俄罗斯的检索结果显著超出中国,但根据网站检索数据分项明细,原因在于体育类新闻报道中提及俄罗斯的次数远超中国。。同时,美国主流媒体《纽约时报》(New York Times)提及中国的次数,又显著高出法国主流媒体。这很大程度上与中国作为经济大国的崛起相关。事实上,在2011年10月的一篇报道中,《世界报》称中国为“世界银行家”和“无法回避的政治行为体”⑭Jacques Follorou.«La Chine:le risque du repli»,Le Monde,2011.10.14.,而法国战略家在代表法国防务和对外政策“亚洲转向”的、2013年《防务和国家安全白皮书》的基础分析文件之一的《战略展望》中则指出:“2008-2009年的经济金融危机,既在事实上也在意识上确认了世界中心向东方的转向,以及较低程度上向南方的转向。这是未来几十年最具决定性的政治和战略嬗变。”⑮参见法国国防部官网,«Horizons stratégiques»,http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/pdf/horizons_strategiquesintroduction.pdf,p.14.。

(二)中国:遭受结构性否定的“异者”

在受到前所未有的肯定和关注的同时,中国遭到了法国主流媒体的结构性否定。经济上崛起的中国,并不是被作为一个平等、独立、自主,具有自身的历史、想象、意志、理性和诉求的主体来对待,而是被预判性地框定为一个需要按照欧洲或西方中心主义身份认同、生活方式和价值观,加以教育、改造、否定的“泥足巨人”(colosse aux pieds d’argile)⑯时任《世界报》主编团队成员布尼翁(François Bougnon)于2013年10月10日发表的题为《中国七害》(Les sept périls chinois)的评论文章中的措辞。。对“政权”(régime)这一概念的运用频次的定量分析,相当有力地佐证了这一论断。

“政权”一词尽管也具有中性的“制度”之义,但正如英国学者沃德(Kevin Ward)指出的,该措辞被“……诸如政府官员、媒体记者和政策制定者等部分人士用于口语,指代他们认为迫害性的、不民主的或不正当的政府,或者指代只是不符合他们本人的世界观的政府;在这样的语境中,‘政权’这一概念传达的是一种意识形态或道德上的否定态度或政治上的对抗态度”⑰Kevin Ward.«Regime»,https://www.britannica.com/topic/regime.Page consultée le 10 décembre 2019.。在法语中,“政权”一词在冷战前多用于指代西班牙弗朗哥政权、法国维希政权、德国纳粹政权等,冷战期间多用于来指代社会主义阵营国家,当前多用于指代朝鲜、叙利亚、伊朗、俄罗斯、中国等国。“政权”一词的使用深刻体现了法国和其他西方国家媒体精英阶层的、具有一定“永久革命”色彩的“反权力”政治抱负,以及他们对世界秩序的西方中心主义预判和规范性构想,实际上等同于一个生产身份认同、区分敌友、解构他者、分割世界和城邦的意识形态标签和认知框架,甚至可谓具有布尔迪厄所指的“智识种族主义”⑱参见Pierre Bourdieu.«Racisme de l’intelligence».Extrait d’Interventions 1961-2001.Marseille:Agone,2002,p.177.https://www.monde-diplomatique.fr/2004/04/BOURDIEU/11113,访问日期:2019年12月10日。。下图统计结果⑲我们以“中国政权”和“北京政权”(régime chinois 和régime de Pékin)及其对应的英、德文作关键词进行检索,以较高值为准。表明,这一或可被称为法国媒体人“生活方式”一部分的认知框架,被广泛、普遍地运用于法国主流媒体的涉华报道评论。

图1

可以注意到,法国主流媒体以“政权”这一意识形态标签评判中国政府的频次和激进程度,大幅超出美国主流媒体,远超德国保守派媒体⑳我们未能对德国的《南德意志报》等左倾媒体进行检索,原因在于其网站搜索引擎无法提供具有统计意义的结果。。在2012 至2015年间,《世界报》和《费加罗报》涉及中国时使用“政权”标签的次数分别是《纽约时报》的2.1 倍和1.7 倍以及《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)的 9 倍和6 倍左右。在自2009年1月至2017年10月近9年时间内,分别是《纽约时报》的2 倍和1.6 倍以及《法兰克福汇报》的4.5 倍和3.5 倍左右。

进一步比照《纽约时报》和《世界报》之后,可以判明,以《世界报》为代表的法国主流媒体对中国运用意识形态话语支配权属于一种结构性现象。首先,正如下图数据揭示的,在2008 至2017年10年期间,《世界报》对“政权”标签的使用频次两倍于《纽约时报》。我们的进一步检索结果揭示,在1976-2008年的33年期间,《世界报》对“政权”标签的使用频次(5217),同样接近两倍于《纽约时报》(2690 次)。易言之,自1976年迄今,《世界报》一直以约两倍于《纽约时报》的频次,运用“政权”这一意识形态框架建构或解构中国㉑根据我们的检索结果,在中美关系破冰之前(粗略界定为1949-1971年),《纽约时报》对中国的激进程度远超《世界报》,其使用“政权”一词的频次达7626 次,几乎是《世界报》在大体对等期间内(1949-1975)的2936 次的3 倍。这一情形大体在1976年左右即中国文化大革命结束前后出现了逆转。。

图2

可以认为,大概自中国文革结束之时起,以《世界报》为代表的法国主流媒体,已经从国际政治场域支配者美国主流媒体手中接过了批判中国的衣钵,某种程度上承接了为中国设定道德、政治和意识形态议程的“责任”。法国精英阶层素有以“世界道德中心”、“人类进步先锋”和“人类状况裁判者”㉒拿破仑三世时期教育部长维克多·杜卢伊(Victor Duruy)的措辞。转引自Tony Judt.Un Passé Imparfait:Les intellectuels en France 1944-1956.Paris:Fayard,1992,p.283,p.309,p.325.自居的传统,所以,巴黎出现“跨大西洋共振”㉓该图还初步表明,法美媒体在生产中国“异者”形象上,存在显著的共振或回音壁现象。现象或“赶英超美”现象,并不太让人意外。已故法国政治家、学者阿兰·佩雷菲特(Alain Peyrefitte)在评论为何在法国社会党于1981年执政之后中法关系不再那么紧密时表达的看法,或许可以提供一种解释,即:“在他们(社会党)人眼中,中国两次背叛了社会主义理想。它俯首接受资本主义,但在人权和西式民主上并无任何进步。让他们更为痛恨中国人的这一双重错误的是,他们之前对红色中国的理想化。”㉔Alain Peyrefitte.La Chine s’est éveillée.Paris:France Loisirs,1997,p.223-224.

无论如何,可以断言,通过对中国及其政府做出结构性排斥、拒绝和否定,法国主流媒体寻求的是自身例外主义身份认同、生活方式、价值体系以及部分法国国家利益的支配性、超越性和普适性。这应该是法国主流媒体生产和再生产中国“异者”形象的结构性动因。中国形象的“异者”化,同样与中国内政外交事件或举措有密切的、具体的联系。这些事件举措或可被视为周期性动因,可以印证或否定、强化或弱化法国例外主义和西方中心主义身份认同、生活方式、价值观,并引发中国形象在一定区间内的周期性波动。在结构性动因的制衡之下,法国媒体生产的中国叙事,很难逃脱中国乃“崩溃国”—“威胁者”连续体的意识形态偏见窠臼。

三、中国:“崩溃国”—“威胁者”连续体

研究所涉期间内,《世界报》和《费加罗报》就中国内政外交事件或举措刊发大量报道评论,在竞争中“合作”生产和再生产一个对内面临系统性危机、对外奉行扩张主义的威权主义中国“异者”形象,中国崩溃论和中国威胁论联袂登场。

(一)面临“系统性危机”的“崩溃国”

中国是一个危机四伏的威权主义国家的叙事,主要围绕2012年初爆发的高级领导干部贪腐案展开。是年4月,法国中国问题专家高敬文(Jean-Pierre Cabestan)在《世界报》刊文认为,高干的堕落“引发了一场真正的政治地震”,并认为丑闻暴露了“涉及中国政权及其稳定性和未来”的几大令人不安的问题,其中之一就是“这个不但奉行威权主义、很少尊重人权,而且越来越难控制、黑社会化、对其发展模式和自身前途出现分裂的政治制度,发生了深层面的运转失灵”㉕Jean-Pierre Cabestan.«La crise de légitimité politique en Chine».Le Monde,2012.4.20.。5月,《世界报》发表题为《中国的弱点大白于天下》的评述性报道,引用美籍华人学者裴敏欣的观点,声称“此类政权蜕变征兆,预示着系统性危机……共产党的统治进入了危险期”㉖Brice Pedroletti.«Les faiblesses de la Chine révélées au grand jour».Le Monde,2012.5.12.。9月,《世界报》发表社评,断言政府换届前夕的中国是“一个黑洞,一个永远无法接近的后院……世界第二大经济体是在秘密中统治的”①①«Le pouvoir chinois:une cité toujours interdite».Le Monde,2012.9.26.。《费加罗报》报道评论也遵循同一认知框架,在10月份的报道中认为“裙带主义、食客主义、超级特权、腐败、家族网络致富、资金转移海外……”㉗Arnaud de La Grange.«Le pouvoir chinois secoué par les affaires».Le Figaro,2012.10.16.构成了摇撼中国政府的危机。

到2015年3月,在美国学者沈大伟(David Shambaugh)断言“共产党的终局游戏已经开始”,“中国梦”将变成“苏联噩梦”㉘David Shambaugh.«The Coming Chinese Crack-up».Wall Street Journal,2015.3.6.之后,中国崩溃论同样成为法国媒体的报道议程。《世界报》题为《中国政治体制处于内爆边缘吗?》的报道文章㉙Brice Pedroletti.«Le système politique chinois est-il au bord de l’implosion?».Le Monde,2015.3.20.,转述沈大伟的观点,质疑现行政治体制的存活能力。《费加罗报》也刊发跟进报道,概述沈大伟的观点,认为中国加强了对异见人士、律师、博主、记者、非政府组织、维吾尔族、藏族的镇压,“向被认为威胁党的统治的西方价值、人权、自由或民主开战”,尽管“没人能够冒险打赌共产党能持续多久……”㉚Patrick Saint-Paul.«La Chine sauvera-t-elle le communisme?».Le Figaro,2015.3.22.。西方中心主义身份认同和价值预判,不仅驱动法国媒体生产和再生产一个对内陷入全面正当性危机的“异者”中国的叙事,并驱动其生产和再生产一个对外奉行“扩张主义”、危及世界和平的“异者”中国的叙事。

(二)危及地区与世界和平的“扩张主义者”

尽管前中国驻法大使吴建民(1939-2016)于2012年底在《世界报》刊文指出“永不称霸”是中国的既定政策㉛Jianmin Wu.«Face aux Etats-Unis,la Chine ne cherche pas l’hégémonie».Le Monde,2012.11.9.,但在钓鱼岛争端和南海争端升温,以及法国追随美国奉行“亚洲转向”对外政策之际,法国主流媒体及其参与者生产的是一个对外奉行“危及和平的扩张主义”㉜《费加罗报》大记者、专栏作者、巴黎政治学院兼职战略学教授、可被视为经典戴高乐主义者热拉尔(Renaud Girard)的措辞:Renaud Girard.«L’expansionnisme maritime chinois,un danger pour la paix dans le monde».Le Figaro,2013.12.2.、“军国主义高涨”㉝Brice Pedroletti.«On peut parler d’une montée du militarisme en Chine».Le Monde,2015.9.3.的中国形象,显著偏离2012年之前相对中立、从中美大国博弈高度解读有关争端的立场。法国战略研究基金会(FRS)亚洲事务部主任倪雅玲(Valérie Niquet)㉞2011年出任法国战略研究基金会亚洲事务主任。曾任法国国际关系研究所亚洲中心主任。著有《中国—日本:对峙》等,译有《孙子兵法》等。作为具有大西洋主义倾向的智库学者,在左右派媒体发声,通过自我循环的评论分析,影响有关议程和叙事认知框架的生产和再生产。

2012年2月,倪雅玲在《世界报》刊文认为,中国国防和军力的增长加剧了亚洲军事竞赛㉟Valérie Niquet.«L’attitude agressive de la Chine correspond à un sentiment d’incertitude du régime chinois».Le Monde,2012.2.29.,9月继而评论认为,钓鱼岛紧张局势是中国对“民族主义情绪的操纵”、2008年危机后的信心膨胀以及“面对经济、社会和政治紧张局面的脆弱感”的综合结果㊱Valérie Niquet.«Mer de Chine:la guerre menace».Le Monde,2012.9.24.,并认为中国的崛起越来越缺乏和平性质,警告欧洲政府对局势予以充分关注㊲并非所有智库人士都持此等激进立场。例如,法国军事学院研究所(IRSEM)研究员皮埃尔·儒尔努(Pierre Journoud)以更宽广视野即从中美大国博弈角度出发,评判钓鱼岛和南海争端。参见Pierre Journoud.«Derrière le litige,les enjeux économiques et la recomposition de l’asie stratégique».Le Monde,2012.12.27.。2013年3月,在接受《世界报》访谈时,倪雅玲更是断言,“只要中国没有出现(类似于台湾的)演进……地区稳定就面临一剂危药”,并进一步断言,“美国人从此认定,对中国的唯一战略就是让冷战重返亚洲……无论如何,当中国政权要么演进、要么消失之后,亚洲局面将会不同”㊳Gaïdz Minassian.«Chine-Japon,guerre froide en Asie».Le Monde,2013.3.11.。

倪雅玲作为意见领袖的同义反复式的分析评判㊴事实上,根据我们的不完全统计,倪雅玲在2013年5月、12月,以及2015年5月和10月,继续基于具有历史终结论色彩的决断主义逻辑,刊文评判中国内政外交,且批评路径为《世界报》记者的报道沿用。这一西方中心主义预判可归结如下:一个政府的正当性来自于且只能来自于西式民选;中国政府缺乏西式民选正当性,所以只能诉诸经济增长和/或民族主义维持正当性,否则会走向崩溃。与此相关的一个历史虚无主义预判是,缺乏西式民选正当性的政府,在对外政策上往往诉诸民族主义和扩张主义,是和平和秩序的威胁者。此等分析路径可被视为“民主和平论”和“历史终结论”的复合体。,可谓为法国主流媒体生产中国“扩张主义者”形象和中国威胁论奠定了基础。2013年5月,《世界报》题为《台湾和菲律宾:“沮丧小国的撞击”》㊵Brice Pedroletti.«Taïwan et les Philippines,le ‘choc des petits pays frustrés’».Le Monde,2013.5.16.我们注意到,在包括法新社在内的法国媒体报道中,台湾似乎一直被视为主权国家。的评述性报道采用“扩张主义”措辞,并在同年10月的报道中自我证成式地断言,中国的“扩张主义默而不宣”㊶Brice Pedroletti.«Les mers de Chine,nouveau théâtre d’affrontement des nationalismes asiatiques».Le Monde,2013.10.10.。不久,《费加罗报》加入了中国“扩张主义”叙事的扩大再生产。2013年12月,在中国政府宣布设立东海飞行识别区一周多后,专栏作者热拉尔(Renaud Girard)分析认为,“中国的海洋扩张主义,从地缘政治角度看得不偿失……中国的傲慢,再次启动了亚洲危险的海军军备竞赛……”㊷Renaud Girard.«L’expansionnisme maritime chinois,un danger pour la paix dans le monde».Le Figaro,2013.12.2.。到大西洋彼岸爆发“中国崩溃论”并波及巴黎的2015年,热拉尔更是以“扩张”分析框架对中国外交政策和立场作出总体定性,批评欧洲企业界盲目迎合“中国的扩张政策”,并主张,“美国人和欧洲人制定一个有效回应中国新扩张的共同战略,将是明智之举”㊸Renaud Girard.«La stratégie d’expansion de la Chine». Le Figaro,2015.8.3.。中国崩溃论和中国威胁论㊹两者可被视为各自的变体,实质都是西方精英乃至民众,基于西方中心主义价值和利益预判,实质否定中国的身份认同、规范性想象、治理模式和利益诉求的自主性、独立性和正当性的产物。同时登场。2016年7月,在海牙仲裁庭裁决公布前夕,倪雅玲在《费加罗报》发文呼吁欧盟国家明确、坚定支持判决结果,阻止“不但在亚洲而且在世界范围都具有深刻的稳定破坏性”的中国民族主义在中国取得主导地位㊺Valérie Niquet.«Mer de Chine méridionale:la stabilité mondiale mise en péril par le jeu de Pékin?».Le Figaro,2016.7.11.;海牙仲裁庭裁决之后,《世界报》发表社评,指责中国是“地区军备竞赛肇始者、地区稳定的事实破坏者”㊻«La Chine maltraite ses petits voisins»,Le Monde,2016.7.16.,而热拉尔则在8月的访谈中断言:“中国的海洋扩张主义,非常让人担心……可能导致全面战争……中国拒绝海牙仲裁庭判决,是2016年最让我担心的事件。”㊼Alexis Feertchak,Renaud Girard.«En mer de Chine méridionale,une guerre totale pourrait éclater»,Le Figaro,2016.8.8.如此,法国主流媒体及其参与人,一方面无视美国转向亚洲的政策给中国施加的外部结构性因素,另一方面无视中国依然是一个未完成民族国家建设的后发展国家㊽郑永年.《中国民族主义的复兴——民族国家往何处去》.北京:东方出版社,2016年版,第73-80 页。该书对中国威胁论作出了有力的驳斥。的内部结构性因素,仅基于西方中心主义价值预判以及法国国家利益,自我指涉地完成了新一轮的中国乃“崩溃国”—“威胁者”连续体的舆论、共识、事实的生产和扩大再生产。

(三)中国报道评论:“巴黎回音壁”大合唱?

应该注意到,法国主流媒体对中国的报道和评论,无论是中国崩溃论的生产,还是中国威胁论的生产,始终以欧洲或西方中心主义价值观、愿景及其支配性地位为出发点和归宿,具有内在的自我证成性、自我循环性、自我强化性。这一中国叙事生产和再生产机制,可被称作“巴黎回音壁”机制,主要作用于三个层面。首先,在个别媒体场域层面,记者㊾法国的主流媒体的从业人员尤其是核心人士,从法新社到世界报和费加罗报,到电视台和广播电台,往往毕业于位于巴黎或里尔的记者学校,接受相同的训练,信奉同样的价值,具有内在的趋同主义。、智库人士、意见领袖或其他参与者,具有内在的趋同主义,相互模仿、相互证成、相互循环地“发现”乃至“发明”中国。其次,在法国媒体子系统场域层面,不同政治倾向的媒体,往往相互重复㊿其中,作为世界新闻社鼻祖、法国媒体从业者基本资讯获取渠道、法国媒体网站中国新闻资讯重要提供者,法新社是巴黎回音壁机制的重要一环。,相互引证、相互影响,从而在“无形之手”的引导下,合作生产和再生产特定的中国事实和中国共识。最后,在西方媒体系统场域层面,“巴黎回音壁”往往作为欧洲一极,生产和扩大再生产“华盛顿回音壁”体系生产或希望生产的范式、规范性想象和特定中国事实和中国知识,在被客体化对象的“ 沉默的螺旋”这一措辞直接借用了已故德国传播学者诺埃勒-诺依曼(Noelle-Neumann)的“沉默的螺旋”理论的名称。中,实现西方中心主义利益观和价值观的共识化、真理化和普世化。

然而,“巴黎回音壁”大合唱,在“商谈民主”的表层结构之下,无疑蕴含着冷战战略之父凯南(George Frost Kennan)所言的“极权主义”凯南1947年对美国战争学院学生演讲时指出:“事实是,我们每个人身上的某个地方,都深藏着一小点极权主义。”转引自John Lewis Gaddis.The Cold War:A New History.New York:Penguin Books,2007,p.46.冲动。一个可能的悲剧性结论或许是,法国主流媒体对中国事实和中国知识的生产和再生产,必然基于对中国这一“异者”的摩尼主义否定和遮蔽,必然基于对历史、当下和未来的唯我主义切割和解读,必然基于对世界复杂性、不透明性、混沌性的决断主义拒绝和简化。

结语

本研究所涉期间,法国主流媒体进行“中国转向”,对崛起的中国予以前所未有的关注。但同时,它基于法兰西例外主义和法国国家利益,对中国作出结构性否定,中国被客体化为一个需要加以改造、教化、降服的“异者”。在这一结构性否定的引导之下,法国媒体对中国内政外交动态做出特定的解构或建构,实质生产和再生产了一个内部危机四伏、对外奉行扩张主义的“异者”中国形象。在国际政治格局和实力对比关系发生变迁、西方国家政治、经济、社会治理模式面临正当性挑战、个别大国对其国家利益做出逆动的修正主义诠释、中国被高调宣布为制度对手的背景下,可以预期,法国主流媒体,很难不进一步以西方利益和价值共同体的捍卫者自居,而自愿或非自愿地充当西方国家对中国等国家的舆论战、信息战乃至“新冷战”的“十字军”。

对此,在理性、适度、灵活回应和反击西方媒体的进攻性报道评论的同时,中国或仍应秉持包容之心,自信、开明地对待西方媒体的负面中国形象生产和再生产。一定程度上,西方主流媒体对中国进行倾向性、负面性报道评论,只反映出西方精英和民众面对中国这个正在崛起的政治、经济和文化大国时的不自信和焦虑,他们的抨击难以阻却中国前进的步伐和中国影响力的扩大。相反,他者和他者的批评,是每个民族自我认知的重要组成部分,促进每个民族自强革新。早在1848年,为左翼媒体撰稿的年轻哲学博士马克思已断言:“……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能……”《共产党宣言》,参见人民网:http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64190/66153/4468837.html,访问日期:2018年3月1日。已故德国学者卢曼(Niklas Luhmann)同样指出,“没有一个社会,可以通过自身的运行抵达自己”Niklas Luhmann.Die Gesellschaft der Gesellschaft 2(《社会的社会》).Frankfurt am Main:Suhr kamp,2015p.866.。无论是 西方中心主义还是东方中心主义价值观、生活方式和身份认同,都具有内在的盲点和不透明性。开放、包容、谦抑,可以为中国提升发展和治理模式、持续和平崛起、推进人类命运共同体建设,创造更多选择、可能和空间。西方媒体及政治精英自我指涉地进行中国知识和中国叙事的生产和再生产,最终只会激励中国做得更好,用事实让西方中心主义规范性想象和预判一再暴露其内在的空想主义和地方主义局限性。