2003—2020年信息技术与中学地理教学融合研究的时空热点分析

雷骄阳 李月

摘 要:自2003年《义务教育地理课程标准(实验)》颁布以来,信息技术与地理教学融合领域的研究成果丰硕。文章利用文献计量和空间自相关分析的方法,从时空视角梳理了自2003年以来该领域在地理教育类三大期刊上发表的文献。研究发现:移动互联网的出现推动着该领域研究的逐渐深入,当前处于核心素养引领、突出学科育人价值的阶段;信息化理念普及整体较好,拥有高水平师范院校的地区研究成果显著。展望未来,该领域的研究者应立足核心素养,关注、重视并创新信息技术应用,在信息技术与教学目标、教学评价融合等领域继续发力。

关键词:信息技术;时空热点;文献计量;空间自相关

2003年教育部颁布《普通高中地理课程标准(实验)》,强调“要重视地理教学信息资源和信息技术的应用,营造有利于学生形成地理信息意识和能力的教学环境” [1]。2018年教育部颁布《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称新课标),新课标中再次强化了信息技术在地理教学中的重要地位,认为信息技术的发展是地理教学改革的助推器[2]。信息技术与地理教学融合是课程改革的必然要求,其创设环境情境化等特点与建构主义等现代学习理论不谋而合,相关研究成果丰硕。

文献梳理的方法包括传统的文献综述和新兴的文献计量法。与传统文献综述不同,利用文献计量法从实证研究的角度梳理文献,具有较高的科学性和可视化等特点。过往的文献梳理多从时间尺度梳理研究内容,缺乏对研究力量的空间表征[3-4] 。由于经济基础的差异决定了信息技术发展空间上的异质性,目前对于该领域的研究缺乏相应的梳理,基于此,本文从时空二维视角回顾该领域的研究,以期为未来该领域的研究提供参考。

一、数据来源与研究方法

1.数据来源

本文数据收集于2020年1月8日,利用中国知网的高级检索功能,选择“期刊检索”,在检索条件中,选择“全文=信息技术”,时间尺度选择为“2003—2020年”,来源期刊分别输入“中学地理教学参考”“ 地理教学”“ 地理教育”。剔除无关文献,检索出信息技术与地理教学融合的文章共323篇,检索结果分别以Word、Excel和Refworks格式导出并保存,将Refworks格式文件命名为download_2003.txt。

2.研究方法

(1)文献计量法。结合可视化软件的使用,文献计量法可以科学直观的呈现研究热点和研究趋势。 Citespace是當前文献计量中应用较为广泛的软件,由美国德雷塞尔大学陈超美博士及其团队研发[5]。本研究使用Citespace 5.6.R1版本,首先,将download_2003.txt文件中的同义词进行合并;其次,利用Citespace数据转换功能将保存的Refworks格式数据进行转换,启动Citespace软件,新建工程并执行CNKI分析,时间区间选择2003—2020年,切片间隔为1年,节点类型选择关键词;阀值选项选择每个时间分区中出现频率最高的前50个词;最后,运行工程得到关键词统计表,控制面板布局选项选择时区视图,最终得到时区图谱,依据时区图谱可得共现关键词时区分布表。

(2)空间自相关分析。空间自相关分析可以分析事物分布的聚集程度,其包括全局空间自相关分析和局部空间自相关分析。全局空间自相关分析用于描述研究范围内的各要素属性值之间的空间特征,可以测定出变量在空间内是否存在相关性,并描述其相关程度,通常用莫兰指数( GlobalMorans I)进行衡量[6]。利用 ArcGIS 10.2 软件进行全局自相关分析,分析参数的空间关系的概念化设置为反距离(INVERSE_ DISTANCE) 、距离法采用欧式距离(EUCLIDEAN_DIS TANCE),从而得到Morans I 值[7]:

I = [N ΣiΣjwij(Xi-X)(Xj-X)(ΣiΣjwij)Σi(xi-x)2]

公式中N表示研究对象数量;Wij表示空间权重矩阵;Xi表示对象i的值,[X]表示所有对象平均值。莫兰指数(GlobalMorans I)取值在[-1,1]之间,莫兰指数的取值大于0表示空间分布趋向聚合,小于0为趋向离散。莫兰指数越接近于 1,表示研究范围内的空间正相关性越强;越接近于-1,表示研究范围内的空间负相关性越强;莫兰指数为0则为随机分布[7]。

二、研究结果

1.研究热点与趋势

(1)研究热点。通过Citespace中的关键词统计表可以整体把握2003—2020年的研究热点。中介中心性(Betweenness centrality)和引用频次是划分关键词的两大重要指标,中介中心性大于0.1的节点为关键节点,中介中心性越大,关键程度越高[5]。根据中介中心性和引用频次排序得到表1,从表1可以看出,“地理教学”“中学地理”“地理信息系统应用”“地理信息技术”“Google Earth”等是研究的热点关键词。

第一阶段(2003—2011年):初步探索,以计算机为载体。《普通高中地理课程标准(实验)》在实施建议部分提出“在有条件的地方,要积极利用网络中的地理信息资源、电子地图和信息技术优化地理教学” [1]。从表2中可知,该阶段的文章数量较少,关键词零星分布,研究内容较为单一,尚处于初步探索阶段。这一时期我国的信息技术发展迅速,但是在信息技术与中学地理教学融合领域研究成果较少。该时期的信息技术主要以计算机为载体,ArcGIS系列软件和Google Earth都是基于计算机系统的地理信息技术应用软件。

第二阶段(2012—2016年):研究趋热,逐渐走向移动终端。2012年,教育部颁布《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》,首次提出了“信息技术与教学深度融合”的概念,随着第三代、第四代移动通讯技术的普及,信息技术与中学地理教学的融合逐渐成为研究热点。这一阶段该领域文章数量大幅度增长,2016年该领域的文章数量达到顶峰。关键词覆盖课堂教学的四个组成要素,即教师、学生、教学内容和教学媒体[8]。这一时期出现了“手机App”“App”等关键词,移动互联网的普及让更多的地理教学类App被开发应用于地理课堂教学中,并表现出显著的优势。首先,相较于计算机而言,智能手机、平板电脑等移动设备使用门槛更低,具有更高的普及性,便于教师随时随地使用。其次,诸如“MeteroEarth”等App操作容易,方便抽象知识的讲授,实用价值突出。此外,手机等移动设备的交互功能降低了学生探究学习的门槛,“翻转课堂”“MOOC”“自主学习”等关键词的出现体现了信息技术凸显学生主体地位的重要价值。

第三阶段(2017—2019年):核心素养引领,突出学科育人价值。新课标提出了地理学科核心素养的课程培养目标,关键词统计表中的“地理核心素养”“地理实践力”的出现标志着学科核心素养引领着新的研究方向。在新课标的指引下,延续了上一阶段以移动设备为载体的特点,强调探究式学习、自主学习等学习方式,同时这一时期更加突出地理学科的育人价值。信息技术与地理教学融合的核心要义在于学生综合素养尤其是信息素养的提升。学生在利用信息技术学习时,学会在海量的资讯信息中使用信息技术整理资料并进行综合分析、学会利用网络技术手段突破时空限制认识区域、学会在虚拟现实技术的辅助下真切感受人类活动对地理环境的影响,在此过程中渗透核心素养培育,对学生必备品格和关键能力的形成具有重要作用。

2.发文量空间分布

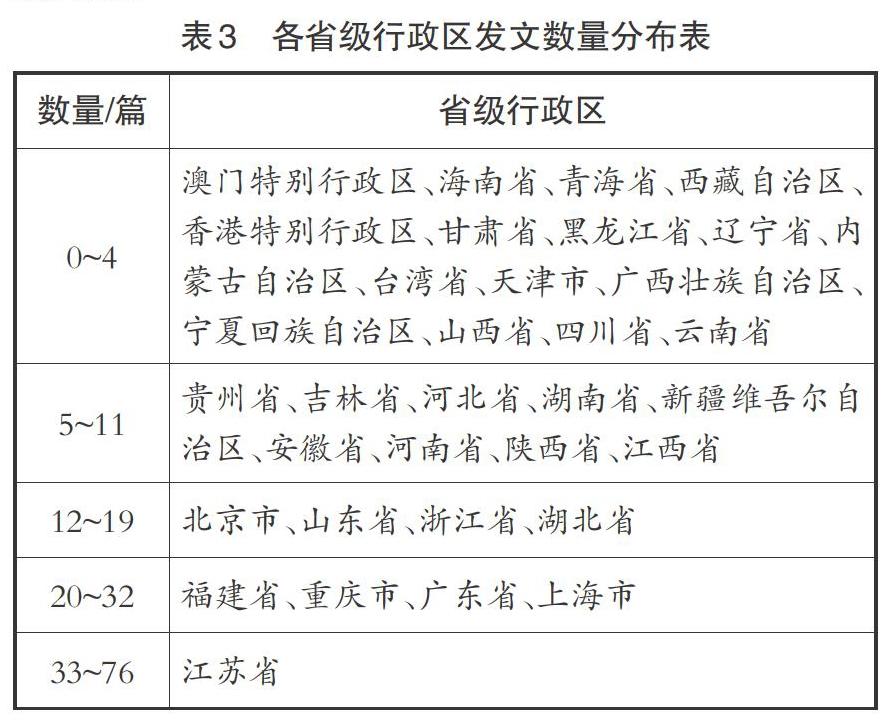

(1)发文数量空间上趋向聚合,高水平的师范院校辐射影响较大。利用ArcGIS的空间自相关功能进行分析,得到莫兰指数结果为0.09,大于0,表明发文数量在空间上整体趋向聚合状态。结合表3可知,苏、沪、粤、鄂等地区发文数量较多,研究水平处于领先地位。这些地区普遍拥有国内领先的师范院校,首先,华东师范大学、南京师范大学、华中师范大学、华南师范大学等师范类高校在地理教育研究领域具有较高的水平,科教氛围浓厚,在校师生研究成果显著。其次,本地高水平的师范院校为该地培养了大量具有一定科研意识与专业技能的教师人才。最后,高校研究者与本地中学教师之间良好的互动交流促进中学地理教研活动的开展。

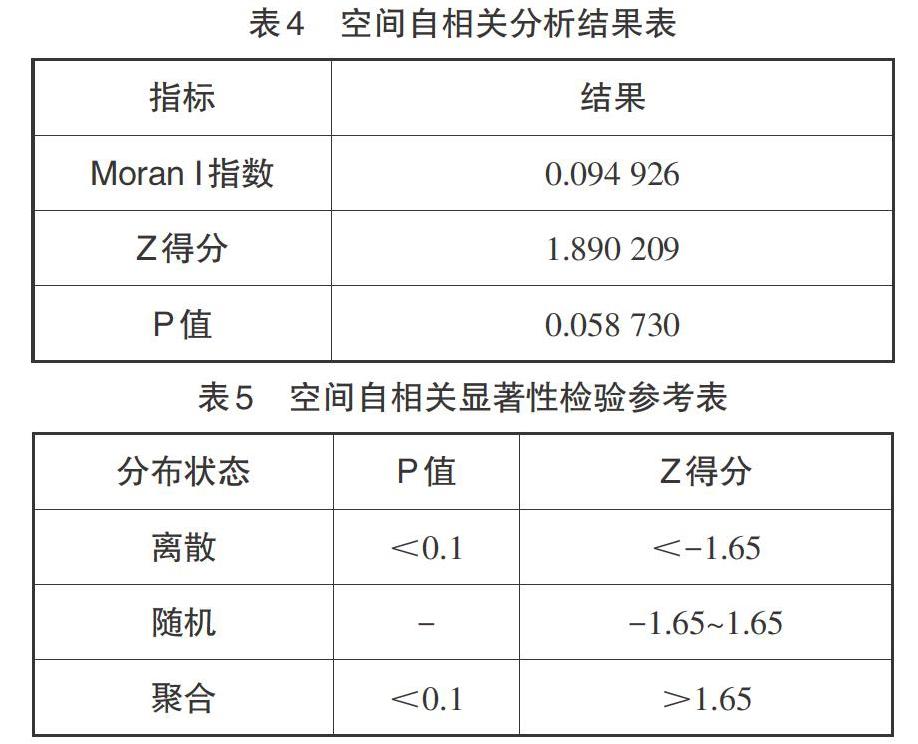

(2)信息化理念普及较好,局地研究水平有待提高。结合表4、表5可知,经假设检验后得到P值为0.059,大于 0.05;检验统计量Z得分为1.88,大于1.65,表明整体上虽趋向聚合,但未出现显著的高值和低值聚集区。进入21世纪,信息技术的变革深刻影响着地理教学实践,同时也悄然改变着该领域科研工作者的思想观念,无论是初、高中地理课程标准还是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,均强调信息技术应用于中学地理教学的重要性,要求地理教师转变教学观念,优化教学方法、提高信息技术应用水平。在此背景下,各地区的地理教师、专家、学者等纷纷开展信息技术与中学地理教学融合的研究。但青、藏等地在该领域的研究仍有待加强,未来应健全青藏等地的研究体系建设,营造良好的学术氛围,加强中学与高校之间的交流与协作。

三、研究结论与展望

1.研究结论

本文利用文献计量、空间自相关分析的方法分别对信息技术与中学地理教学领域的研究热点与趋势以及各省级行政区发文数量空间分布进行可视化分析,发现2003—2020年信息技术与中学地理教学的融合研究聚焦于对教学内容与策略的研究,信息化背景下教学方式的诸多关键词始终是热点关键词,研究内容逐渐覆盖教师、学生、教学过程、教学媒体四大教学基本要素[8]。移动互联网的普及推动着该领域文章数量的大幅增加。依据文章发表数量和研究内容将这一时期分为三个阶段,当前的研究阶段具有核心素养引领,突出学科育人价值的特点,同时,也存在一定的空白,信息技术与教学目标和教学评价的融合研究较为薄弱。

从空间上看,发文数量整体趋向聚合状态,有高水平师范院校的地区研究成果较多。高水平师范类院校在科研氛围、人才输出等方面优势显著,对本地区的信息技术与地理教学融合领域研究影响深远。信息技术与地理教学融合理念在全国普及较好,但多因素影响导致青、藏等地研究成果较少,未来应加强该地区的研究体系建设。

2.研究展望

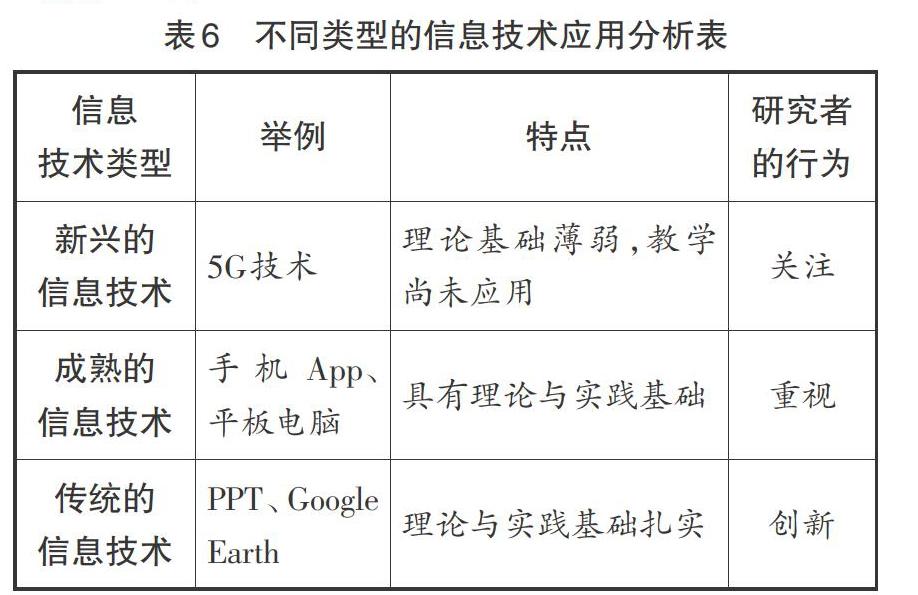

(1)关注新兴技术,重视成熟的信息技术、创新传统信息技术。从共现关键词时区统计表来看,信息技术与地理教学融合的研究具有滞后性和过程性的特点,一种信息技术流行一段时间之后才会出现该信息技术与地理教学融合的应用性研究。笔者依据信息技术与地理教学融合发展的三个阶段将其划分为三种不同的类型(表6),“新兴的信息技术”指在教学中尚未应用,但在社会其他领域部分应用的技术,如5G技术(第五代移动通讯技术)。研究者应当关注新兴技術的发展趋势,挖掘新兴技术与地理教学融合的可行性与育人价值。“成熟的信息技术”指相关研究已经在教育教学中开展,并在地理教学实践中得到应用的信息技术,如手机App,平板电脑等,此类技术相比新兴的技术具有更加丰富的理论与实践基础,应成为该领域研究者关注的重点。“传统的信息技术”指在地理教学中已经广泛应用,受到广大一线教师好评的信息技术应用,如微软公司的PowerPoint演示软件,Google Earth软件等。传统的信息技术应用广泛,广大教师较为熟悉,研究者应当深入挖掘,思考传统信息技术的创新性应用。

(2)围绕核心素养,开展教学评价、教学目标与信息技术的融合。新课程改革基本理念引领该领域研究顺应信息技术发展的趋势,地理核心素养是未来该领域研究的中心。当前该领域在教学评价、教学目标与信息技术的融合研究方面较为薄弱。教学目标对地理教学具有导向性,地理教师在制定教学目标时需要依据课标、教材、学情等要素综合分析,随着研究的深入,信息技术将是未来教学目标科学高效制定的工具之一。教学评价的方法多样,FLAS、ITIAS等课堂行为观察方法提升了教学评价的客观性与科学性,但由于其操作的复杂性,在教学实践中并未广泛应用,未来该领域研究者应当致力于科学、简便的教学评价软件的研究与开发,便于一线教师借助信息化手段进行教学评价。

(3)向高校“取经”,向“同行”学习,提高教育科研能力。2019年《教育部关于加强新时代教育科研工作的意见》提出要构建全面覆盖、立体贯通、分工明确、优势互补的教育科研体系[9]。中学教师与高校师生是地理教学研究的“主力军”,对该领域研究的空间分布分析发现师范类高校对本地区的教研工作影响较大。因此,应当充分发挥本地师范类高校的资源优势,中学可以邀请高校学科专家和教育专家利用讲座、微信群等方式指导中学的地理教研工作,营造良好的学术研讨氛围,调动中学教师开展教育研究的积极性,提高中学教师的研究能力。教师也可利用学术年会等机会与其他地区教师交流分享经验,提高科研水平。▲

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(实验) [M].北京:人民教育出版社,2003.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[3] 钟业喜,邵海雁,徐晨璐.基于CiteSpace的研学旅行热点分析[J].地理教学,2019(18):4-9.

[4] 刘伟,刘育蓓.2018年高中地理教研热点与启示——基于中国知网的文献计量分析[J].地理教育,2019(07):9-12.

[5] 陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[6] 熊昌盛,韦仕川,栾乔林,等.基于 Morans I 分析方法的耕地质量空间差异研究——以广东省广宁县为例[J].资源科学,2014,36(10):2066-2074.

[7] 林锦耀,黎夏.基于空间自相关的东莞市主体功能区划分[J].地理研究,2014,33(02):349-357.

[8] 何克抗.如何实现信息技术与学科教学的“深度融合”[J]. 教育研究,2017,38(10):88-92.

[9] 中华人民共和国教育部.关于加强新时代教育科学研究工作的意见[J].西藏教育,2019(12):3-6.