“生态脆弱地区的发展”主题式情境教学设计(鲁教版新教材)

冯月銮 刘恭祥

摘 要:文章以亚马孙热带雨林为例,运用主题式情境教学,围绕“生态脆弱地区的发展”进行教学设计,选取“亚马孙雨林的火灾事件”为主题情境,设计问题链条,引导学生在真实情境问题的探究中掌握地理知识、形成地理思维。

关键词:主题式情境教学;生态脆弱地区;亚马孙雨林;教学设计

一、教学分析

【课标解析】本节课主题选自鲁教版选择性必修2第二单元“不同类型区域的发展”第一节“生态脆弱地区的发展”。《普通高中地理课程标准(2017年版)》对本节课的要求是:“以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施。”本条课标的行为动词是“说明”,属于理解的层次水平,要求学生能够通过分析生态脆弱区的现状,理解其存在的环境和发展问题,并能针对问题提出合理的解决措施。本条课标的行为条件是“以某生态脆弱区为例”,即上述问题与措施的分析,要落实到具体的、典型的生态脆弱区上,针对具体区域进行具体分析。在教学过程中,教师要提供典型的生态脆弱区素材,并设计具体的情境问题,引导学生说明区域存在的问题,提出综合治理措施。通过具体案例分析,学生能够总结出一般性的区域发展分析思路,形成人地协调观念。

【教学内容】本节课通过自选案例——亚马孙热带雨林,将教学内容主要分为三个探究主题,分别是“雨林的全球环境效应”“雨林生态脆弱性”以及“雨林的开发与保护”。其中,探究主题三——“雨林的开发与保护”是本节的重点内容,包括雨林开发的原因及表现、雨林过度开发的危害以及雨林的保护性措施三部分。依据“亚马孙雨林火灾事件”相关素材,学生对情境问题进行深入思考、探究,认识到关注雨林命运的重要性,理解开发雨林的原因并提出保护性措施。

【学情简析】本节授课对象是高二年级地理选考班学生。从知识上看,学生已经学习了自然地理环境整体性及其对区域发展的影响等相关内容,具有一定的知识基础;从思维上看,地理选考班学生地理基础相对较好,具备因地制宜的区域认知观与人地协调观,但运用综合思维分析问题的能力相对薄弱;从经验上看,学生生活于亚热带气候区,对于热带雨林的生态脆弱性及其开发与保护缺乏感性认识。

【教学目标】根据现实的主题情境素材与问题,掌握雨林的生态环境效应;综合各要素系统分析雨林生态脆弱性的表现和原因,运用时空综合、地方综合的思路认识人类活动影响下亚马孙雨林生态环境的演化,理解人地关系对立统一;理解亚马孙雨林开发的原因及其表现,并对其产生的影响进行评价;通过处理情境素材、与他人合作探究,提出雨林可持续发展的措施。

【教学重点】亚马孙雨林存在的环境与发展问题、解决措施;人地协调观念的形成。

【教学难点】亚马孙雨林生态脆弱性表现及原因。

【教学方法】本节课主要运用主题式情境教学法,以“亚马孙雨林火灾事件”為主题情境进行教学设计与实施。主题式情境教学是一种围绕教学内容,创设主题鲜明、贯穿课堂始终的教学情境,设计一系列有梯度的问题,促进学生对教学内容的深度理解以及思维能力形成的教学方法。教师创设真实情境、提出真实问题、给予真实反馈;学生真实参与问题解决过程,促进深度学习真实发生,合理表达真实学习成果。

【教学思路】本节课以“2019年8月亚马孙雨林火灾事件”作为主题情境,设计问题链条,该情境与教学内容关联性强,且作为热点话题引发全球关注,其地理背景值得挖掘与思考。通过情境问题的探究,掌握雨林生态脆弱区的相关知识,最终落实地理核心素养。本节课的教学设计与实践思路如图1所示。

二、教学过程

1.课堂导入

【教师活动】教师展示美国卫星监测的2019年8月巴西亚马孙地区上空一氧化碳浓度变化动图(图略),并提出问题:导致亚马孙地区上空一氧化碳浓度变化的原因是什么?

【学生活动】学生观察图片,并回答亚马孙地区一氧化碳浓度变化的原因——森林火灾。

【设计意图】利用时事热点素材激发学生兴趣,提出问题,引发其思考,导入新课的学习。

2.主题情境探究一:雨林的全球环境效应

【教师活动】提供主题情境相关图文素材,并提出问题。

情境1:2019年,亚马孙雨林火灾频发,截至8月18日,亚马孙森林火灾数量超过7万起。火海在亚马孙雨林中肆虐,热带动植物被化为灰烬,持续燃烧的大火导致3 000千米之外的圣保罗被烟雾笼罩,城市仿佛从白天进入了黑夜。生态环保人士将怒火烧向巴西总统,认为其鼓励伐木工人和农民清空土地,但巴西总统博尔索纳罗则称,亚马孙雨林的火灾很正常,并非人祸。

探究问题1:根据情境1,推测亚马孙雨林火灾发生的原因。

【学生活动】学生以小组为单位,思考讨论并回答问题。以下是学生课堂汇报情况。

小组代表A:是人为原因导致的火灾,因为政府鼓励伐木工人和农民清空土地。

小组代表B:是人为原因导致,雨林的耕地少,当地农民就进行焚耕开垦,导致亚马孙雨林火灾不断。

小组代表C:巴西总统认为亚马孙雨林火灾很正常,并非人祸,说明火灾可能也有自然原因。

教师:热带雨林全年高温多雨,为什么会在8、9月份引发火灾?

小组代表D:亚马孙地区大部分在南半球,8、9月份对于南半球而言是冬季,所以降水比较少。

教师:为什么冬季降水少?

小组代表D:因为赤道低气压带向北移动,所以降水相对比较少,容易引发火灾。

【师生总结】亚马孙雨林火灾的发生不仅是天灾,更是人祸。8、9月份相对于亚马孙雨林而言是短暂的干季,易发生火灾,但人为焚耕开垦、开发牧场却是导致亚马孙雨林此次大火的主要原因。

【设计意图】学生从自然和人为两个方面思考问题,有利于训练其综合思维,从要素、时空、地方综合的角度全面分析问题;通过了解火灾发生的背景,为后续的问题探究奠定基础。

探究问题2:根据情境1,提出亚马孙雨林火灾为何引起全球担忧?

【学生活动】学生以小组为单位,思考讨论并回答问题。以下是学生课堂汇报情况。

小组代表A:因为雨林被称为“地球之肺”,吸收二氧化碳,释放氧气。

小组代表B:亚马孙雨林还能促进水循环,调节全球水平衡。

教师:亚马孙雨林影响水循环的哪些环节?

小组代表B:亚马孙雨林使蒸发和蒸腾变多,大气水汽增加,进而使降水也增多。

小组代表C:还会使下渗增加,地下径流增加,地表径流减少。

教师:如果亚马孙雨林被毁,当地和全球气候可能会发生怎样的变化?为什么?

小组代表D:二氧化碳增加,全球气候变暖,蒸发和蒸腾也减少,气候变干。

教师:亚马孙雨林除了能够维持全球碳氧平衡和水平衡以外,还有什么生态效应?

小组代表E:还是“世界生物基因宝库”。

【师生总结】亚马孙雨林具有“地球之肺”“蓄水海绵”“世界生物基因宝库”的全球环境效应,它是地球上现存面积最大,保存相对完整的原生林。

【设计意图】通过亚马孙雨林火灾引发全球关注背后原因的探究,掌握雨林的生态环境效应,培养学生人地协调的观念。

3.主题情境探究二:雨林的生态脆弱性

【教师活动】提供主题情境相关图文素材,并提出问题。

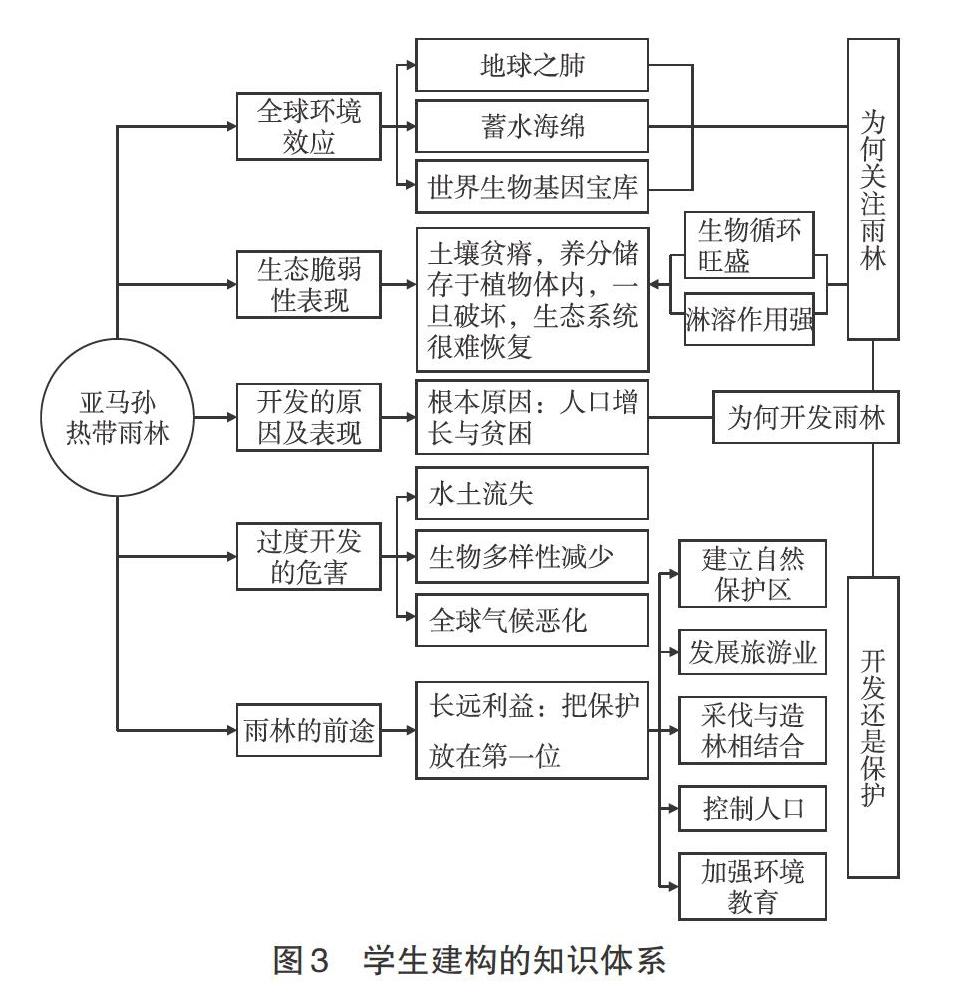

情境2:部分观点认为亚马孙雨林的大火并非有百害而无一利。一方面,大火产生的草木灰增加土壤肥力(图2);另一方面,大火“清理”地面,打开“林窗”,有利于林下植物的生长,实现群落演替。

探究问题3:结合图文情境,说明你是否赞同“火灾增加土壤肥力,实现群落演替”的观点。

【学生活动】学生个别思考,再通过小组讨论,发表观点。以下是学生课堂汇报情况。

小组代表A:亚马孙雨林焚烧开荒,短期内会提高土壤肥力。

教师:那从长期来看呢?

小组代表B:随着对土地的连续耕作,后期土壤的肥力比之前还低。

教师:在森林没有焚烧以前,也就是A阶段,土壤的肥力也相对较低,是什么原因?

小组代表C:因为热带雨林的植物生长很快,吸收了大量的土壤养分。

小组代表D:雨林地区降水量大,地面的养分容易被雨水冲走。

【师生总结】亚马孙雨林生态的脆弱性表现在有机质分解和养分再循环旺盛,加上长期高温多雨淋溶作用,土壤贫瘠,热带雨林生长所需要的养分几乎全部储存在地上植物体内。雨林一旦被毁,养分随之流失,雨林生态系统很难恢复。弃置的荒地要完全恢复成原始森林,至少需要80年。因此,上述观点是比较片面的。

【设计意图】借助图文素材,引发学生主动思考探究,掌握本节课的难点知识,并认识到雨林生态保护的重要性。

4.主题情境探究三:雨林的开发与保护

【教师活动】提供主题情境素材,并提出问题。

情境3:巴西控制着亚马孙的大部分地区。然而,亚马孙大火发生后,巴西总统却表示,保护雨林不是首要任务,他支持开发项目。

探究问题4:为什么巴西总统认为其“首要任务”不是“保护雨林”?

【学生活动】学生思考并发表观点,认为巴西是一个发展中国家,人口增长导致的贫困是这个国家要考虑的首要问题,因此,巴西政府鼓励对雨林进行开发。

【师生总结】亚马孙雨林被毁的根本原因是当地人口增长与贫困的矛盾,直接原因是人们对雨林的开发,包括焚烧开垦、开发牧场、商业性伐木以及采矿、水利和城镇的建设等。

探究问题5:说明亚马孙雨林大面积被毁会带来哪些危害?

【学生活动】学生通过小组讨论,回答问题。以下是学生课堂汇报情况。

小组代表A:导致热带雨林物种大量灭绝,生物多样性减少;影响全球水平衡和碳氧平衡。

教师:如何具体影响水平衡和碳氧平衡?

小组代表B:使地表水减少,水分蒸发和植物蒸腾作用减弱,降水减少;同时,使二氧化碳增加,全球气候变暖。

小组代表C:还会使当地人失去重要的经济来源,生活更加贫困。

【师生总结】亚马孙雨林大面积被毁将导致全球气候变暖、地区降水减少、生物多样性减少等生态环境问题,还会进一步引发水土流失、旱涝灾害等问题,最终导致当地人生活更加贫困。

【教师活动】提供主题情境素材,并提出问题。

情境4:在国际舆论的压力下, 2019年8月29日巴西总统签订法令,在未来的60天内禁止土地开荒用火,但其中不包括农民出于对农作物生长有利的考虑而用火。

探究問题6:如何评价巴西总统的行为?

【学生活动】学生通过小组讨论,发表观点。以下是学生课堂汇报情况。

小组代表A:巴西总统签订禁止土地开荒用火的法令,说明其意识到要保护雨林。

小组代表B:其法令的签订是迫于外界的压力,有效时间短,并且允许农民用火,说明他仍然鼓励焚耕开垦。

小组代表C:经济的发展是一个国家要考虑的重要问题,只有解决生存问题,才有余力保护环境,因此,可以理解巴西总统的行为。

教师:从长远来看,雨林应该开发还是保护?

小组代表D:雨林具有全球环境效应,应该保护。

教师:是否有办法解决雨林开发与保护这一两难问题?

小组代表E:可以建立自然保护区、发展旅游业、加强环境教育、森林采伐与造林相结合、控制人口等。

【师生总结】总结亚马孙雨林可持续发展的措施,强调保护雨林不仅是当地国家和人民的义务,也是国际社会的责任。

【设计意图】通过设计开放性问题,引导学生较为全面地评析区域决策,并提出改进建议,理解人地关系是对立统一的。

5.总结与迁移应用

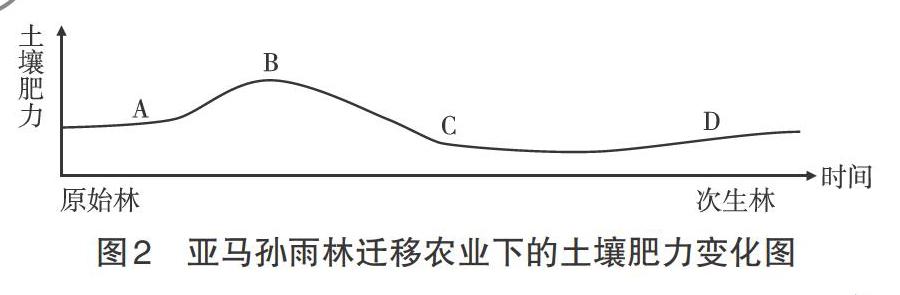

【教师活动】引导学生建构本节课的知识体系(图3),并提供迁移应用的情境问题。

【学生活动】建构本节课的主要内容体系,并灵活应用于新的情境问题中。

三、教学反思

本节课依托 “亚马孙雨林火灾事件”这一主题情境,围绕“为何关注雨林命运—为何开发雨林—开发还是保护的两难问题”的思维链,体现探究的递进性,学生在掌握教学内容的同时,形成区域认知、综合思维和人地协调观的地理核心素养。

为了进一步增强主题式情境教学在高中地理教学中的实施效果,对本节课的教学实践进行总结反思,提出以下值得探讨的问题。

(1)问题设置不宜过多。主题情境问题的设计不宜过多,关键在于具有思维力度,体现问题的梯度性。否则,为保证课堂进度,往往会压缩学生思考的时间,使其无法真正参与到问题解决中,经历地理思维的发展。

(2)适当调整教材内容。主题式情境教学要求学生运用地理知识与思维解决真实的情境问题,因此,可以根据情境问题主线、学生问题探究的过程,灵活调整教学内容,避免机械参照教材顺序。

(3)关注课堂生成问题。在问题设计时,要预先设想学生在解决问题过程中可能存在的思维障碍以及课堂生成问题,认真钻研教学主题,引导学生向深层次的探究,减少“负面”生成。同时,增加开放性预设,提供学生深入思考的空间。