疫情下的生鲜零售供应链危机及对策

李 丽

(中山大学南方学院,广东 广州 510970)

1 引言

一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们的生活节奏,人们宅在家里“战疫”的同时,买菜就成为一件具有挑战的任务。消费者在面临买菜难的同时,很多农产品却面临滞销的困境。

疫情一方面给一些大型生鲜商超带来巨大的供货压力,无法满足顾客多样化或个性化需求;另一方面也让饿了么、京东到家、美团买菜、每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生等多家生鲜电商订单量激增,导致供货周期大幅增加。

2 供应链视角:生鲜零售供需脱节问题分析

疫情暴露了我国生鲜零售市场存在的供需脱节问题,下面从供应链的角度来剖析生鲜商超和电商面对剧烈波动需求崩溃背后的深层次原因。

2.1 生鲜商超供应链响应性不足

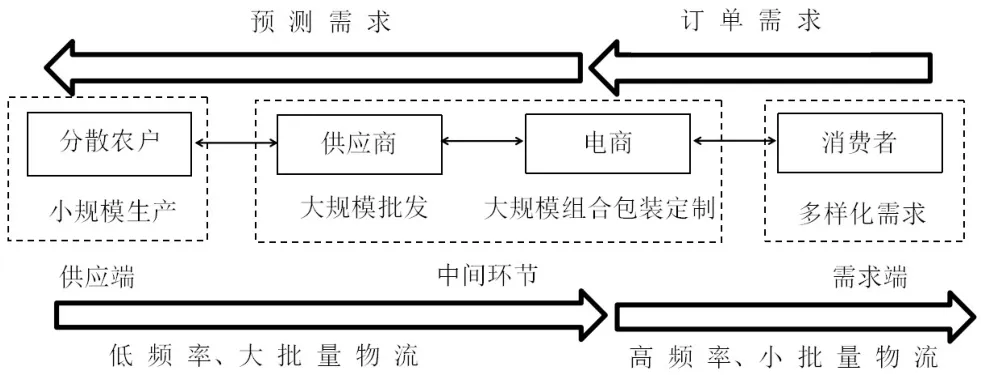

生鲜商超供应链(如图1所示)是预测驱动的推式生产供应链。经过多年的运营积累,生鲜商超供应链的整合能力和规模化程度较高,但是对消费者多样化或个性化需求的响应性不足,具体表现在以下三个方面:

图1 忽视消费者需求的生鲜商超供应链

(1)流通环节不畅。在传统生鲜商超供应链中,上游分散,中游流通环节多,流通链条长,造成牛鞭效应,导致供需极度不匹配,产品浪费严重,价格波动剧烈。疫情发生时,流通环节越多,产品的通畅运输越困难。

(2)大数据应用落后。没有大数据支撑,商超无法准确获知消费者需求,中游流通环节更是无从知晓消费者的需求,导致从供应端推向需求端的产品并不是消费者愿意接受的。消费者只能在生鲜商超中识别产品的价值,并和自己的需求、偏好进行比较、搭配,然后选择自己喜欢或想要的产品。也就是说,消费者和产品之间是脱节的。

(3)现场销售受限。疫情之下,消费者不能自行前往商超采购生鲜。面对大量的社区团购订单,一些商超为了提高分拣和配送效率,凭经验推出各种团购套餐。然而,广大消费者纷纷吐槽套餐捆绑销售、配送物资价格较贵等问题。商超供应链的供需脱节问题在现场销售受限时被进一步放大。

2.2 生鲜电商供应链供应能力不足

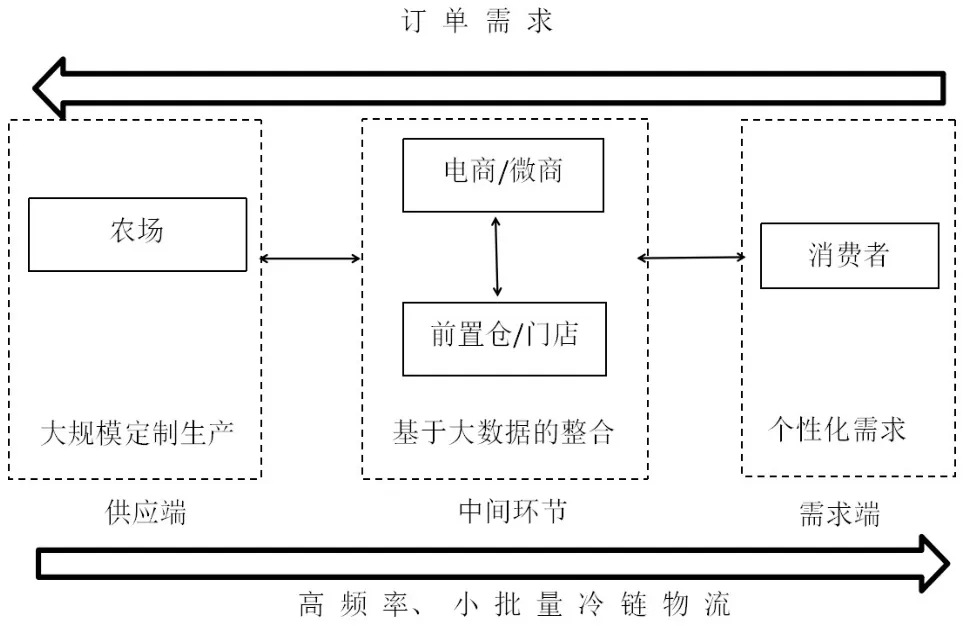

生鲜电商供应链(如图2所示)的上游是预测驱动的推式生产供应链,而下游是订单驱动的拉式生产供应链。

根据实证和观察,产品的定制可分为四个水平:合作性定制(Collaborative Customization,生产商和顾客进行一定程度对话,如现在网上的一些产品定制)、适应性定制(Adaptive Customization,产品在使用过程中可以按照用户的不同要求进行调整,如台灯的光线)、包装性定制(Cosmetic Customization,按不同顾客的要求进行不同的产品组合及包装,如个人电脑的配置和一些厂家按顾客需求的捆绑促销)、透明性定制(Transparent Customization,生产商通过了解群体顾客来生产产品,如某种类型的香皂)[1]。

类似上述的包装性定制,在生鲜电商供应链中,电商应用大数据,将销售、市场、财务、研发、采购和物流等业务有机集成和协同,通过大规模组合包装定制(各种生鲜产品的组合及包装)来满足消费者的多样化需求。这也是该电商供应链的第一个优点。第二个优点是缩短了农户与消费者之间的距离,减少了部分中间环节,节省了时间和运输途中损耗。第三个优点是下游产品流是基于确定的订单,减少了产品的浪费。

以上三个特点保证了该供应链快速响应的能力。但是面对激增需求,其供应能力明显不足,主要有以下三个原因:

(1)“最初一公里”整合度低。农户和供应商仍然是基于预测的小规模生产和大规模批发,其整合程度和标准化程度不高,急需应用大数据进行升级,从而以低成本支持小批量、多批次的柔性生产。

(2)“最后一公里”易得性差。这个痛点对大多数电商平台来说是最麻烦的一块业务,因为最后一公里存在单客消费低、生鲜商品标准化低(品质、重量)等问题,所以配送成本高,很多电商平台因此经营不下去。为了防控疫情,很多地区实行交通管控,很多小区不让快递员进入,给电商“最后一公里”的时效和成本带来了较大压力。

(3)平台产品同质化严重。所有电商都努力丰富其平台上的生鲜种类,让消费者从中选择,导致大部分电商的生鲜产品同质化严重。一些中小型生鲜电商只好靠低价和促销来吸引消费者,卖得越多,亏损越大。

图2 围绕消费者多样化需求的生鲜电商供应链

3 发展前瞻:围绕消费者个性化需求的生鲜零售整合供应链

在大数据、物联网与AI等新技术升级、流通产业升级与消费升级三重驱动作用下,零售业逐步向全渠道智能化的新零售方面发展,且呈现全渠道产品服务供应链、全渠道供应链生态系统以及生产智能化与产销一体化发展趋势[2]。这也是生鲜零售的发展趋势,因为即使疫情结束,在疫情余悸下各年龄段的消费者在一段时间内仍将持续在线上买菜并逐步形成习惯。生鲜零售将继续强力拉动总体零售,并且生鲜平台的线上销售所占比例也将逐渐提升。

针对生鲜商超和电商两种供应链的优缺点,我们提出一种全新的订单驱动的拉式生产供应链,即围绕消费者个性化需求的线上线下、上游下游整合供应链(如图3所示),同时实现健康、鲜度、体验的生鲜零售生态。此供应链主要有以下三个特征:

图3 围绕消费者个性化需求的生鲜零售整合供应链

3.1 基于大数据的一体化整合

美国贝恩公司合伙人达雷尔·里格比认为,传统零售商除非采用全新视角,把各种迥然不同的渠道整合成“全渠道”的一体化无缝式体验,否则就很可能被时代淘汰[3]。为了精确获取消费者需求,减少产品浪费,同时方便消费者足不出户就可采购生鲜,传统生鲜商超开始向线上发展,例如百果园“卖菜了”、钱大妈“微信APP”、中石化“易捷净菜”等。但是,如果这些电商或微商仅仅通过大同小异的生鲜产品来满足消费者多样化需求,会造成同质化竞争,很难获得消费者的忠诚度。

线上线下和物流结合在一起,才会产生新零售。2016年10月的阿里云栖大会上,阿里巴巴马云在演讲中第一次提出了新零售,“未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”“新零售”的核心要义在于推动线上与线下的一体化进程,其关键在于使线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力,从而完成电商平台和实体零售店面在商业维度上的优化升级。同时,促成价格消费时代向价值消费时代的全面转型[4]。生鲜电商为了给消费者提供更好的体验和服务,同时解决“最后一公里”难题,通过门店/前置仓等方式向线下延伸。典型代表就是店仓一体模式下的盒马鲜生,还有以每日优鲜、叮咚买菜为代表的前置仓模式。但是,如果门店/前置仓只是方便消费者临时采购、提货/送货,这个线下模式并不能提高商家与消费者的粘度。

而基于大数据的线上线下、上游下游整合生鲜零售供应链则可真正响应消费者的个性化需求,实现由消费者的个性化订单拉动的逆向生产供应链。大数据可以让更多的消费数据从消费端走向生产端,让更多的生产数据从生产端走向消费端。一方面,消费者在电商/微商的线上或线下门店定制自己的生鲜需求,大数据可将消费者的定制需求数据实时传递给农场,缩减了中间的供应商环节,农场接单后定制生产消费者真正想要的生鲜产品,实现真正意义上的按订单生产,减少浪费;另一方面,大数据也可将订单的生产和运输过程公开、透明地展示给消费者。

2018年8月,李子柒在淘宝直播农产品的种植和制作过程,深受消费者喜欢。2020年4月,阿里巴巴在重庆知名产业带区域建立了20个产地直播基地,助力销售重庆农产品。这些对于消费者来说是体验的实质性提升,因为它终于将“最初一公里”的盲区可视化了。

3.2 基于大数据的定制式生产

大规模定制生产这个术语最先由Davis[5]提出,并且由Pine II[6]、Anderson等[7]著名学者普及。理想地,大规模定制生产定义为在任何时间、任何地点、以任何方式给顾客提供他们想要任何数量的任何产品的有利润的商业战略。但是,即使最专注于大规模定制的公司也不能实现此定义所代表的理想的大规模定制生产。一个更现实的定义是,大规模定制生产是使用柔性的生产过程和组织结构以大量生产的价格生产不同种类的、通常是个性化的定制产品和服务。

随着人们生活水平和收入的提高,消费者已经由被动接受向主动猎奇以及品质化、个性化转变,他们已经不满足从商超或电商提供的生鲜产品种类中进行选择,而是想买到自己想要的生鲜产品。商超或电商通过推陈出新获取流量已经非常困难,而围绕消费者内心需求的大规模定制生产生鲜将是未来发展的方向,例如根据消费者的要求提供某块农场散养的不喂饲料的走地鸡,或者某块农场种植的不打农药的蔬菜。

2019年7月,阿里巴巴聚划算推出“聚土地”的模式,消费者可以在预售期下单农货,等待几个月后农货收成的时节收货。这意味着,在粮食收货之前甚至播种之时,它就找到了买家。这不仅解决了农户关于产品销路的后顾之忧,更大大降低了仓储、物流等环节的中间成本,让消费者得到巨大实惠。

易果生鲜最近正从一个垂直生鲜B2C电商,向生鲜全链条的运营平台转换。其努力的目标就是,当一片牛排在工厂从一块牛肉原材料切割下来的时候,它已经有了特定客户。在易果生鲜数据库里,平台非常清楚地知道在什么地方有多少客户,对多少克重的牛排或对什么样厚度的牛排有消费兴趣。在这样的场景下,上游工厂所切割下来的牛排是没有一片浪费的。另外一家做“定制化”生鲜的沱沱工社为母婴等消费人群提供管家一对一服务,定制生产有机农产品。

3.3 基于大数据的的冷链物流

消费者最看重生鲜产品的“安全”和“新鲜”,冷链物流是对这两个要求的最强有力的保证,因此必须大力发展与之匹配的冷链物流网络。2014年国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》提出,加强鲜活农产品冷链物流设施建设,支持“南菜北运”和大宗鲜活农产品产地预冷、初加工、冷藏保鲜、冷链运输等设施设备建设,形成重点品种农产品物流集散中心,提升批发市场等重要节点的冷链设施水平,完善冷链物流网络。

目前国内企业采用的冷链技术主要集中在运输阶段的“冷库”和“冷藏车”上,在“最初一公里”缺乏预冷,产生源头“断链”,而未来的发展方向则是完善供应链管理系统以进行全面温控。通过大数据,消费者可以在线看到自己定制的生鲜产品从“田间”到“餐桌”的冷链物流全过程。

对于冷链物流这种基础设施,电商自建是一方面,更多的还是与第三方冷链物流企业合作。这些冷链物流企业面临着发展机遇,尤其是已经具备一定规模的平台型冷链物流企业将以较快的速度发展。

4 结语

2020年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》指出,要进一步强化粮食安全省长责任制、“菜篮子”市长负责制,狠抓农业生产保障供给,大力推动绿色发展,使农业高质量发展取得新成效,带动农民增收和乡村振兴。联合国开发计划署发布的《2013中国人类发展报告》预测,到2030年,中国将新增3.1亿城市居民,城镇化水平将达到70%。届时,中国城市人口总数将超过10亿。

生鲜产品是广大农民谋生的手段之一,又是广大城镇居民生活必需的一日三餐的食材,其有效、高效的流通直接影响农民收入水平和城镇居民消费支出水平。生鲜产品的平稳供应和消费,是老百姓安居乐业的基本保障。传统的生鲜商超和电商供应链有其不可克服的缺陷,因此基于大数据的围绕消费者个性化需求的生鲜零售整合供应链将成为生鲜零售领域的领先模式,开拓出更远大的疆土。