基于“点—轴”系统理论的吉林省域经济空间结构研究

李禹辰 徐 月 张 宪

1 引言

“点—轴”系统理论最早由我国经济地理学家陆大道提出,并广泛应用于我国国土开发和区域发展实践[1]。该理论的核心是:社会经济客体大都在点上集聚,通过线状基础设施而连成一个有机的空间结构体系[2]。一般情况下,发展轴以交通干线为线状基础设施,以处于交通干线或其交叉点上的城镇、工矿区等为主要节点,并根据节点、发展轴直接吸引范围的大小进行分级[3]。以“中心地理论”和“增长极”理论为基础,陆大道进一步构建了“点—轴”渐进式扩散理论模式。在“点—轴”渐进式扩散作用下,区域整体发展水平将呈现由“非均衡”向“相对均衡”的发展态势,随着生产力的进一步发展,区域内将形成比较完善的“点—轴”等级体系及“点—轴—集聚区”的空间结构[3]。综观国内学术界近年来研究成果,可归纳如下:第一,理论体系日益完善。如基于“点—轴”系统理论的点轴群理论分析[4];对社会经济“点—轴”系统空间结构的分形演化及其复杂性规律的探讨[5];系统阐述“点—轴”系统理论的发展演进与实践应用[6-8];“核心—边缘”与“点—轴”系统转化的理论与实证分析[9]等。第二,研究方法不断创新。随着计算机技术和地理信息系统空间分析技术的发展,国内学术界更加倾向于以“点—轴”系统理论为基础,结合计量地理学相关模型,并以ArcGIS、SPSS、SAS等软件为平台,对某一区域的经济空间结构、国土开发与规划等进行实证研究,在理论拓展和实践应用两个方面均取得了较大成果。如以“点—轴”系统理论为基础,基于交通路网的时间距离衰减扩散模型的构建[10];借助多元计量统计模型以及聚类分析方法来探究“点—轴”理论系统中各个城市节点的等级及区域经济影响[11];运用经济学领域的存流量模型对“点—轴”空间结构系统发展模式进行分析[12];基于GIS平台构建区域城镇“点—轴”系统空间结构的分形模型[13]等。第三,应用领域逐步扩展。随着“点—轴”系统理论体系的完善,实证研究的层次和内容也日趋多元化,如“点—轴”系统理论在区域城镇及经济空间结构的构建与演变[14-16]、区域经济产业轴带构建[17-19]、城市群边界的识别[20]、旅游资源开发与规划[21-24]等方面均得到较为广泛的应用。通过文献梳理,可以看出,相关研究成果多是基于“点—轴”系统理论的实证研究,同时也对该理论进行了一定的拓展。但在研究方法上,鲜有将“点—轴”系统理论与区域经济地理格局、空间联系强度等空间分析方法相结合的案例;在研究区域上多以经济发达地区为主,中西部、东北地区较少。基于此,本研究在国家“振兴东北老工业基地”战略深入实施的背景之下,选取吉林省作为研究区域,以“点—轴”系统理论为基础,同时结合区域经济差异理论,采用ESDA(Exploratory Spatial Data Analysis,探索性空间数据分析)、城镇空间联系强度等分析方法,选取吉林省各县级以上城市主要的经济数据,定量与定向相结合,分析吉林省现状经济地理空间格局和各市县间的空间联系强度,并以ArcGIS为主要平台,对分析结果进行可视化表达,为合理构建吉林省“点—轴”开发模式,在新的时代背景下打造吉林省经济空间结构提供参考。

2 研究方法、研究区域与数据来源

2.1 地理空间格局分析方法

经济地理空间格局是对区域经济活动集聚现象或者空间经济不平衡现象的描述与定量表征,是区域分析与区域规划的核心问题[25]。通过对区域经济地理空间格局的分析,发现区域经济发展的态势,探索区域中“点”和“集聚区”的空间分布,为“点—轴”系统的构建提供参考。目前国内学术界与经济地理空间格局相关的研究主要有两类:一是基于区域差异系数,选取区域不同时段的某种属性数据,计算区域整体的差异系数,并用以表征区域经济的差异程度及其演化特征;二是考虑地理单元空间关联,利用ESDA(Exploratory Spatial Data Analysis,探索性空间数据分析)方法,借助SPSS数据分析软件、ArcGIS空间分析软件进行全局空间自相关分析、局部空间自相关分析,对区域经济冷热点和集聚现象进行判断。

2.1.1 区域差异分析

本文选用标准差系数和变异系数对吉林省各市县经济发展差异水平。

标准差系数,用于衡量区域经济发展的绝对差异水平,其表达式为:

式中,S为标准差系数,Yi代表第i个市(县)的GDP值,Y代表省域所有市县的GDP平均值,n是省域各市县个数。

变异系数,用于衡量区域经济发展的相对差异水平。其表达式为:

式中CV为变异系数,S为标准差系数,Y代表省域所有市县的GDP平均值,变异系数即标准差系数与GDP平均值之商。

2.1.2 ESDA探索性空间数据分析

ESDA(Exploratory Spatial Data Analysis)分析是一系列空间数据分析方法和技术的集合,以空间关联测度为核心,通过对事物或现象空间分布格局的描述与可视化,发现集聚和空间异常,揭示研究对象之间的空间相互作用机制[27]。本文选用2009、2011、2013、2015、2017年吉林省各市县GDP数据,通过全局空间莫兰指数(Moran's I)进行吉林省域各市县全局自相关分析,探讨全省各市县间的经济联系趋势;通过局部莫兰指数进行局部自相关分析,确定经济集聚区域。

全局莫兰指数计算公式:

式中Xi、Xj分别为区域i、j的属性值,X为区域的平均值;Wij为空间权重矩阵,用于定义空间单元的相互邻接关系,相邻为1,不相邻为0;n为研究单元总数;

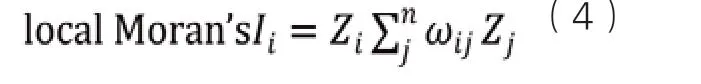

局部莫兰指数计算公式:

2.2 城镇空间联系强度分析

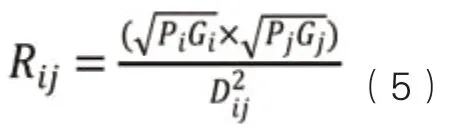

空间相互作用一直是地理学研究中的基本问题[28]。城镇之间的相互作用,把空间上彼此分离的城镇结合为具有一定结构和功能的有机整体[29]。城镇往往被视为空间中的“节点”,通常把城镇节点间的相互作用称之为城镇空间联系[26]。通过分析城镇联系强度,可以考量某一区域城镇间的相互作用,是在空间上构建发展轴线的重要手段,“点—轴”系统中“轴”的形成,与节点城镇间联系强度有较大的关系。目前国内学术界比较常用的定量分析方法是引力模型法。“引力模型”是应用广泛的空间相互作用能力模型,即用来分析和预测空间相互作用能力的数学模型。本文选用2015年吉林省各市县人口和GDP数据,考证相互之间的经济联系强度。考虑综合规模要素和交通成本的相互作用,引力模型变式为[30]:

式中,Rij为两区域之间的经济联系强度;Pi、Pj分别表示城市i和j的人口;Gi、Gj分别为两个城市的GDP,Dij为城市i和j之间的公路交通时间距离。

2.3 研究区域与数据来源

吉林省位于中国东北地区的中部,西南与辽宁省、西北部与内蒙古自治区、北部与黑龙江相邻,东南与朝鲜民主主义共和国隔江相望,东部与俄罗斯接壤。吉林省东、中、西地貌差异明显,由东向西形成长白山地、丘陵台地、冲积平原三种地貌类型。全省下辖1个副省级市、7个地级市、1个自治州,20个县级市,19个县。本文研究数据来源于吉林省相关年份统计年鉴。

3 吉林省域经济空间格局分析

3.1 吉林省经济地理总体特征分析

3.1.1 区域差异程度分析

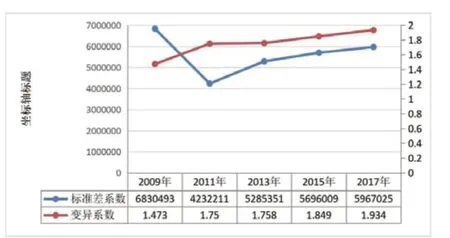

图1 吉林省各市县主要年份标准差系数、变异系数图

图2 吉林省主要年份经济首位度变化图

选取吉林省各市县2009、2011、2013、2015、2017年的GDP数据计算4个时间节点的标准差系数和变异系数,以表征吉林省的经济差异程度。经计算,2009-2017年吉林省各市县的标准差系数和变异系数虽有波动,但总体上呈上升趋势,各市县之间的GDP绝对差异与相对差异均不同程度加大,表明吉林省各市县的经济发展水平差异逐步扩大,省域经济不平衡现象正在加剧,这与吉林省目前整体所处的经济发展阶段有较大关系(图1)。若以长春、吉林两市的GDP指标计算经济首位度,吉林省的首位度多年来均在2以上,并且从2011年开始,有逐年加大趋势(图2),说明吉林省域经济结构失衡、过度集中的现象非常明显。

3.1.2 区域空间自相关分析

选取吉林省2009、2011、2013、2015、2017年各市县的GDP数据,利用ArcGIS平台下的Moran's I模块计算吉林省5个时间节点的全局莫兰指数,以定量表征吉林省各市县经济发展的相关程度。经计算,2009-2011年吉林省全局莫兰指数从0.14475上升到0.14614,这一时期全省各市县经济发展的相关程度有所加强;2011-2017年全局莫兰指数从0.14614下降到0.11859,随着全国经济进入新常态,吉林省区域经济结构失衡现象愈发突显,省域经济处于“非均衡”发展阶段(图3)。

图3 吉林省各市县主要年份全局莫兰指数图

图4 基于空间插值法的吉林省经济地理空间格局分析图

3.2 吉林省经济地理静态空间格局分析

3.2.1 经济冷热区分析

基于县级市尺度,选取2017年各县市GDP指标,利用ArcGIS平台下的自然间断点分级方法将吉林省各市县经济水平分成10级,再采用反距离权重法进行空间插值分析,对进行空间格局分析,进而辨识吉林省经济冷热区空间分布(图4)。经分析,吉林省的区域经济发展水平极不平衡,从GDP指标来看,长春市“一市独大”的单极化发展趋势非常明显,吉林市作为省域副中心城市,目前与长春市存在较大的差距,经济总量仅为长春市1/3左右,长春、吉林两市之间的协同发展效应并不突出,从多年来吉林省经济首位度及经济发展阶段进行初步判断,目前长春所处的极化发展阶段是制约“长吉一体化”发展的主要因素;“延龙图”(延吉市、龙井市、图们市)区域作为《吉林省城镇体系规划(2011—2020年)》确定的重点发展区域,目前并未真正发挥其门户作用,“长吉图开发开放先导区”战略在实施过程中遇到较大阻力,主要体现在长春市、吉林市、延边州三者之间经济网络尚未完全建立起来,长春、吉林两市辐射带动作用有限,区域协同发展尚需时日。从人均GDP单项指标来看,发展条件较好的区域集中在松原—通化一线的中部地区,东西两翼的延边州和白城市是吉林省发展最为滞后的区域,中部区域形成由长春、吉林、松原、辽源四个增长极核构成的“经济隆起区”,在上述四个增加极核的周边,形成若干经济洼地。总体上,省域经济目前均处于较低水平的极化发展阶段,“点—轴”等级体系是未来吉林省经济空间结构的建设重点。

图5 基于局部莫兰指数的吉林省经济集聚区分析图

3.2.2 经济聚集区分析

选取吉林省2009、2011、2013、2015、2017年各市县的GDP数据,利用ArcGIS平台下的Moran’sI模块计算吉林省5个主要年份的局部莫兰指数,并进行集聚分区,以表征省域经济集聚区的空间分布(图5)。经分析,2009和2011两个年份省域范围内没有出现集聚区域,说明此阶段长春以及各主要地级市增长极核效应较弱,“点—轴”系统尚处于孕育发展阶段。2013年和2015年(旧行政区划) 均只出现了低高集聚区,为永吉县,长春、吉林两市之间存在明显经济洼地,一方面说明作为“长吉一体化”战略重要的中间节点,永吉县的经济发展水平与其自身的区位条件不相匹配,出于自然条件、经济基础、政策环境等多方面的原因,永吉县已经成为长吉一体化发展的主要的制约因素;另一方面也说明在行政区划调整前(九台市撤市建区)长吉一体化区域的协同发展趋势不明显,长吉都市圈的建设条件尚未成熟。2015年九台撤市建区,划入长春市区,长春、吉林两市的市区在地理空间上交界,通过模拟可知:2015年(新行政区划)和2017年在省域空间形成唯一的高高集聚区,即长春市区和吉林市区,一方面说明九台区的建设对于长吉一体化发展在政策上产生的正面效应较为显著,为长春、吉林两市经济空间上的一体化带来了契机,九台区将成为长吉一体化区域重要的战略支撑点,在长吉一体化战略不断推进的大背景下,九台区将成为吉林省经济产业发展的热点地区;另一方面,永吉县目前是制约长吉一体化战略的主要短板。

4 吉林省城市经济联系强度分析

选取2017年全省各县市城市人口和GDP数据,运用“引力模型”计算相互之间的经济联系强度,构建各市县间经济联系矩阵,利用ArcGIS网络分析功能对计算结果进行可视化表达,分别以地级市和县级市为研究对象,将经济联系强度分为五个层次(图6-7)。

4.1 以长春市为中心的城市经济联系强度分析

图6 吉林省各市县间经济联系强度示意图(以地级市为研究对象)

与长春市经济联系强度由高到低的地级市(含延吉市)排名依次是:吉林市、辽源市、四平市、松原市、白山市、通化市、延吉市、白城市,长春、吉林两市之间的联系强度位于第一层级,长春与辽源、四平、松原的联系强度次之,可见长春市作为省域唯一的省级增长极核,其辐射范围主要在中部地区,“长吉一体化”战略具有一定的经济基础和交通区位优势;相比之下,长春市与白山市、通化市、延吉市、白城市的联系强度较弱,特别是东西两翼的延吉市和白城市,与长春市的联系强度最弱,说明由于交通区位及长春、延吉、白城三市自身经济发展水平等原因,长春市对吉林省东西两翼的带动不够,《吉林省城镇体系规划(2011-2020年)》所确定的东西向发展主轴——珲乌(珲春—乌兰浩特)发展轴动力支撑不足,“长吉图开发开放先导区”战略实施效果不显著。与长春市联系强度最大的县级市(含县城)前十位依次是:公主岭市、九台区、伊通满族自治县、农安县、德惠市、梨树县、梅河口市、磐石市、长岭县、扶余市。公主岭市与长春市的联系强度仅次于长春、吉林两市之间的联系强度,公主岭市作为吉林省第一批扩权强县试点城市,具有良好的区位条件和经济产业基础,是承接长春市经济辐射效果最明显的县级市,鉴于长春市与四平市之间经济联系的密切性,公主岭将成为“长春—四平”发展轴线上重要的节点;九台区与长春市的联系强度仅次于公主岭市,九台区于2015年撤市建区,行政区划的调整对九台经济产业发展起到非常大的促进作用,同时也为“长吉一体化”战略的实施起到促进作用;伊通满族自治县介于长春、辽源两市之间,与长春市的经济联系强度次于公主岭市和九台区,是“长春—辽源”发展轴线上重要的节点;农安县、德惠市在行政区划上隶属于长春市,并与长春市区接壤,便于承接长春市产业转移,此外,随着松原市在省域经济格局中的地位不断增强,农安县将成为“长春—松原”发展轴上的重要节点;梅河口市与长春市的经济联系强度位列所有县级市第六位,同样受扩权强县政策的利好,梅河口市近年来经济、产业、社会各方面均取得了长足的发展,受区位条件、政策因素等方面的影响,梅河口市目前与通化市的经济联系强度偏弱,远远小于梅河口市与长春市、辽源市之间的联系强度,初步判断梅河口未来的经济走向应主要以长春、辽源两市为依托,定位为长春、四平、辽源三市进出长白山区域门户。

图7 吉林省各市县间经济联系强度示意图(以县级市为研究对象)

4.2 以吉林市为中心的城市经济联系强度分析

除长春市以外,与吉林市经济联系强度由高到低的地级市(含延吉市)依次为辽源市、四平市、松原市、白山市、通化市、延吉市、白城市,且远低于长春市与以上地级市引力值,可见吉林市作为吉林省第二大城市,对其他地级市的辐射能力较弱,目前不具备作为省级增长极的条件。与吉林市联系强度最大的县级市(含县城)前七位依次是:永吉县、九台区、舒兰市、德惠市、蛟河市、桦甸市、磐石市。以上七个县市(区)除九台区和德惠市外,其余五个在行政区划上均隶属于吉林市,且联系强度远不及长春市对周边县市的引力值,进一步说明吉林市经济辐射范围较小;永吉县因为交通区位的原因,成为吉林市的直接辐射区,参考前述对永吉县经济及区位条件的判断,将其纳入吉林市区是比较合理的选择;考虑到九台区与长春、吉林两市的联系强度,其作为“长吉一体化”中间节点的地位较为明确;舒兰市、蛟河市、桦甸市虽与吉林市的联系强度相对较大,但其绝对值依然偏低,目前吉林市总体上处于极化发展阶段,对以上三个县市的经济辐射带动作用非常有限。

4.3 其他地区城市空间联系强度分析

除长春、吉林两市之外,地级城市之间的联系强度总体较弱,通化、白山两市由于公路交通距离较近,“通白一体化”区域具有形成区域性经济集聚区的潜力。此外,其他地级市与其行政辖区内的县级城市的联系强度总体偏低,区域性中心城市的辐射能力有限,处于低水平的均衡发展态势,东西两翼的延吉—龙井—图们、白城—洮南两个区域经济联系强度相对较大,通过一体化发展,具备形成区域性中心经济集聚区的条件。

5 结论与展望

5.1 吉林省经济地理空间格局主要特征

近年来,吉林省各市县之间经济水平差距有加大的趋势,在我国东北地区经济发展总体下行的背景下,省域经济不均衡趋势愈发明显。鉴于目前吉林省域经济发展水平的不均衡性,相应的“点—轴”系统仍处于孕育发展阶段。吉林省的经济热区位于松原—吉林—梅河口—四平所构成的菱形区域内,这一区域将成为省域经济发展、产业转型、新型城镇化的主要载体。考虑到吉林省公路、铁路交通布局,《哈长城市群发展规划》所确定南北向以京哈铁路、京哈高速、G102国道为支撑的“哈长”发展轴依然是吉林省最重要的发展轴线;东西向长春—吉林—延吉、长春—松原—白城的交通网络目前经济承载力较弱,珲乌(珲春—乌兰浩特)发展轴客观上不具备作为省域一级发展轴线的条件。

5.2 吉林省经济空间结构构建

通过对吉林省经济空间格局以及城市空间联系强度的分析,基于“点—轴”系统理论,在吉林省域范围内可构建“一区、四轴、多节点”的经济空间结构(图8)。“一区”为环长春经济发展区,这一区域以长春市区为核心,以吉林市、松原市、四平市、辽源市、梅河口市市区为支点,区域内各市县市区(县城)为发展节点,是吉林省主要的经济集聚区,随着公主岭市、永吉县撤市(县)变区,“长(春)公(主岭)同城化”、“长(春)吉(林)一体化”战略将进一步得到落实,为环长春经济区的建设奠定基础。“四轴”为以城市经济联系强度为基础、以构建相对均衡化的区域经济网络为目标打造的四条城镇发展轴线,一是以京哈高速为支撑的“四扶”(四平—长春—扶余)发展轴,这一发展轴线是《哈长城市群发展规划》所确定的南北向“哈长”发展轴的吉林省部分;二是以珲乌高速、抚长高速、集双高速为支撑“松通”(松原—长春—通化)发展轴;三是以G303国道为支撑的“双梅”(双辽—四平—辽源—梅河口—白山)发展轴;四是以珲乌高速公路为支撑的“珲白”(珲春—吉林—松原—白城)发展轴。建议进一步加快双辽—四平—辽源—梅河口—白山、吉林—德惠—松原的高速公路、高速铁路建设,加快长春—梅河口—通化的高速铁路建设,从而强化以上发展轴线的交通支撑,形成省域空间网络化发展格局。以“一区、四轴”为基础,结合省域各市县的经济基础、人口规模及区位条件,确定各级发展节点,长春市区为省域经济中心;一级节点为吉林市、松原市、四平市等7个地级市以及延吉市和梅河口市市区,是区域性经济中心;二级节点为其余市县市区(县城),是县域经济中心。随着“点—轴—集聚区”体系的构建,在省域范围内将形成多中心、网络型的发展格局,促进省域经济由“非均衡”向“相对均衡”发展。

图8 吉林省经济空间结构示意图

5.3 关于吉林省国土空间格局的展望

近年来随着国家机构改革的进行,全国各级各类城乡规划的编制已进入新的历史时期。当前,吉林省省级国土空间规划正在编制过程中,根据自然资源部《省级国土空间规划编制指南(试行 2020.1)》的要求,规划中应明确包括生态空间、农业空间、城镇空间在内的省域国土空间保护开发总体格局,从而形成多要素、网络化的省域空间布局。在此背景下,本文主要运用吉林省各市县主要经济数据对省域经济地理空间现状特征及规划结构进行研判,在研究方法、指标选取等方面难免存在一定局限,文章旨在为吉林省国土空间规划中省域总体保护开发格局特别是城镇空间格局的构建提供一定参考,同时也可为吉林省各市县国土空间总体规划的编制提供一些方法上的借鉴。

——长春市九台区首届全民艺术节