遗产保护型城市绿道构建策略探索

——以南京明城墙绿道为例

王燕燕 唐晓岚

1 前言

南京城在2500多年城市建设史中,经历了几个重要阶段,分别为六朝时期、南唐时期、明朝初期、太平天国时期和民国时期,这几个时期奠定了南京作为历史文化名城的重要基础,留下了丰厚的历史文化及遗产资源。

然而,笔者在调研中发现,很多文化遗产的保护现状不容乐观,有些遗产单体识别性较差,被掩埋在现代城市建设中无人问津;一些遗址遗迹根本没有任何标识和保护措施;具有市级以上保护级别的遗产点不少仅仅被立了一个遗产保护等级的碑,可识别性较差;也有不少遗产被采用“画地为牢”的保护模式,建筑周边居民生活环境恶劣,基础设施较差,极大地落后于城市发展的整体步伐。

针对这些众多散落的文化遗产单体,如何有效防止其过度劣化,保护其原真性,增强识别性和可读性,并实现活化保护,使其与当下城市发展有机共融,是本研究的初衷和目标。

南京明城墙是南京的地标性建筑,其最高处可达10米,如一条巨龙蜿蜒盘旋于南京主城区的边界。明城墙的建造选址依托南京市重要的山脉水系,形制独特,周边聚集了众多的文物古迹、历史遗迹,犹如大大小小的璀璨珍珠散落于明城墙周边。本研究以空间相关性为切入点,以时间为纵轴线,整合南京明城墙及周边文化遗产资源,研究基于空间相关性的文化遗产保护型城市绿道的构建策略与方法。

2 南京古都历史沿革及地理格局演变分析

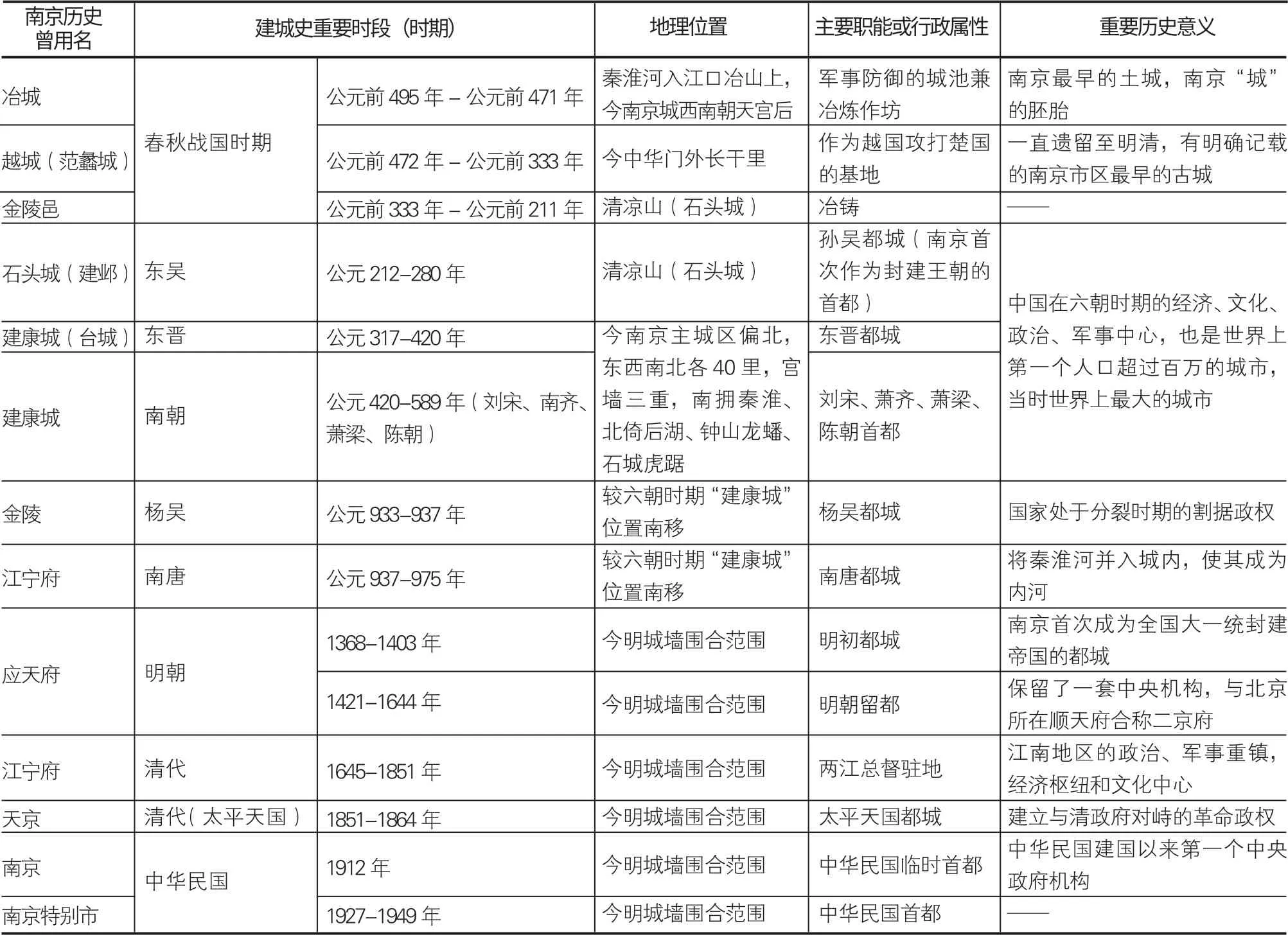

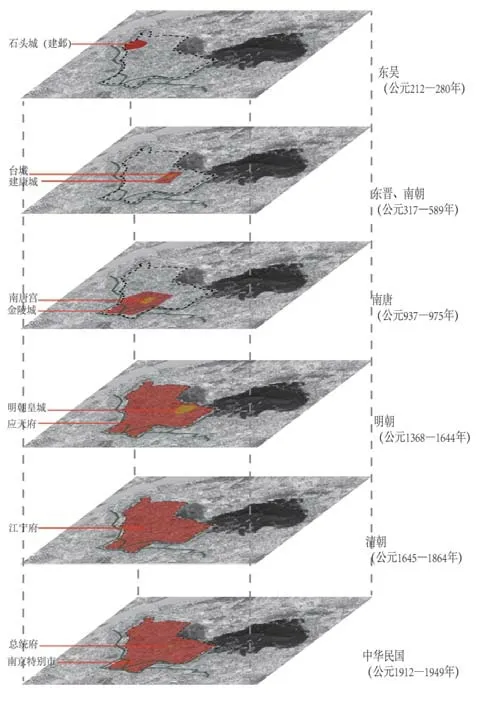

南京是国务院 1982 年公布的第一批历史文化名城,是著名的六朝古都,十朝都会,在世界范围的古都中具有重要地位。本研究依据相关史料,梳理南京古都历史沿革及地理格局演变过程(表1、图1),可见南京古都自明朝至民国,明城墙均作为城市边界起到围合防御的作用;而明朝之前的古都南京,虽历代选址有变化,但与后来的明城墙的走向均有一定的空间相关性。探究其原因,主要是因为历史上南京都城的选址多依托南京的自然地貌,或依山或傍水,而明城墙的选线则贯通了南京的天然山水地貌。

3 基于空间相关的南京明城墙及周边遗产资源分布特征分析

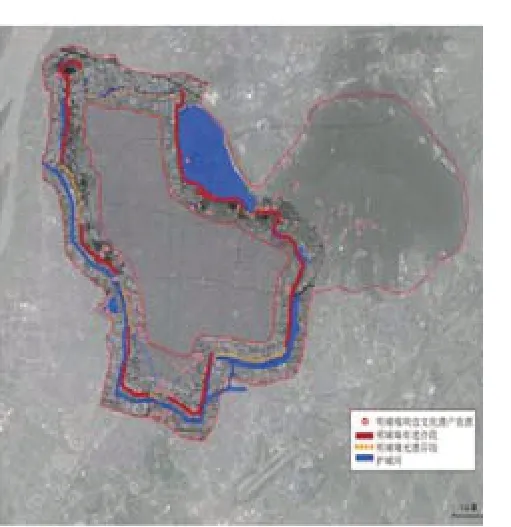

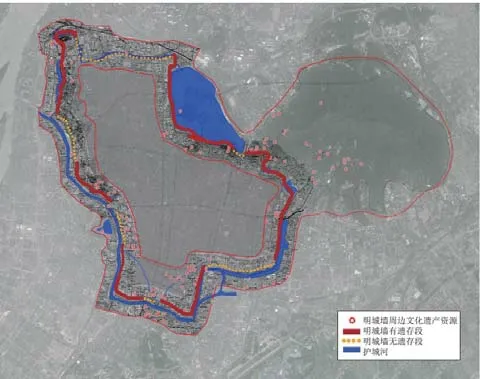

笔者依据当前对遗迹、遗址型绿道宽度的研究资料[1][2][3],参考《南京城墙保护条例》(2015),结合南京城市街道的划分形态,确定以城墙内外侧500m宽度为遗产资源初期普查范围(包含全部紫金山),统计调研城墙两侧的遗产资源。

在搜集相关文献资料[4][5]的基础上,笔者根据明城墙遗址形态的特点,按照7个段落对明城墙沿线周边遗产资源状况进行分段调研(图2),生成南京明城墙两侧遗产资源分布图(图3)。从分布图上可以看出文化遗产的分布与自然景观资源呈现一定的地理关联性。据笔者统计,南京市文化遗产约有五分之三散布在城墙两侧约500米的范围内,且大多数分布于玄武湖、秦淮河、紫金山、狮子山等山脉水系的自然背景中。南京明城墙的选址及形态依托了天然水系山脉,因而,明城墙周边汇聚了大量遗产单体,这从一定程度上说明南京文化遗产资源在空间分布上的地理汇聚性。

表1 南京古都代表性阶段历史沿革及地理格局演变分析表

图1 南京古都历史格局演变关系图

图2 绿道遗产资源普查范围及分段分布图

图3 明城墙内外侧500米范围内遗产资源分布图

4 遗产资源的初步遴选

在文献研究结合现场调查的基础上,对研究范围内所有文化遗产资源(包括未列入文保单位,但有史料记载的遗产资源)进行调研,初步判别出108个文化遗产点,搜集相关资料,构建遗产资源评价指标体系,采用层次分析法(AHP)与特尔菲法(Delphi)相结合的评价方法对遗产资源进行综合评价与甄别。

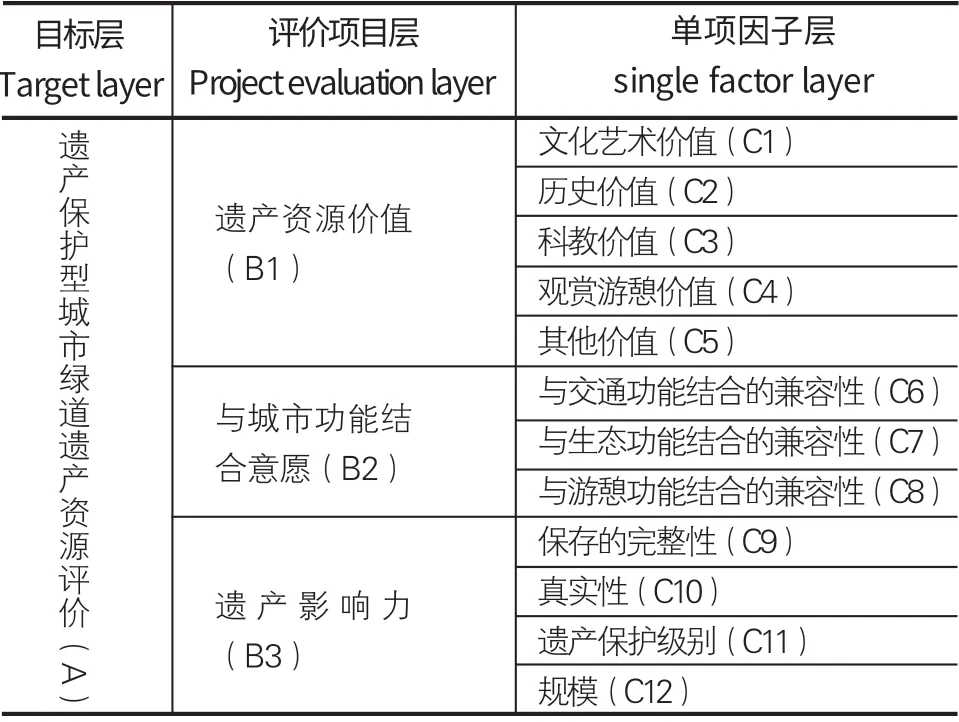

表2 文化遗产保护型城市绿道遗产资源评价指标体系表

表3 遗产保护型城市绿道的遗产资源评价指标体系及其权重表

4.1 文化遗产保护型城市绿道遗产资源评价体系的构建

本研究遵循实用性、科学性、可操作性等原则,在相关遗产资源评价研究的基础上,基于遗产保护型城市绿道的研究视角,结合遗产资源的时空特点、城市关联性等因素从三大方面构建评价体系(表2)。

4.2 遗产资源评价的权重值确定

综合AHP层次分析法和德尔菲法,构造遗产资源评价标准相对重要性的判断矩阵,运用Matlab软件,利用判断矩阵的最大特征值λmax对评价体系里的所有判断矩阵的特征根进行一致性检验,最后用合积法计算出各评价指标的权重大小(表3)。

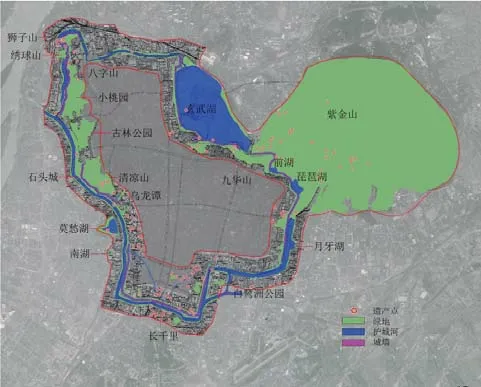

图4 基于明城墙及周边遗产保护的南京市绿道遗产资源分布图

4.3 遗产资源综合评价

采用特尔斐法(Delphi Technique)对108个遗产资源进行综合评价。邀请相关专家、学者、遗产保护人员等,通过发放调查问卷,对每个评价因子赋予遗产资源单体的模糊得分,再与权重相乘,得到综合得分。计算评价结果采用罗森伯格——菲什拜因数学模型,

注:E为遗产资源综合评价值;Qi为第i个评价因子权重;Pi为第i个评价因子的等级分值;n为因子数目。

4.4 遗产资源评价结果分析

本研究发放有效问卷60份,有效回收51份,通过数据处理得到108个遗产资源的评价结果。结合定性分析最终分别出98处遗产资源,制定遗产资源清单(略)并绘制遗产资源分布图(图4)。

5 南京文化遗产保护型城市绿道的构建策略研究

本研究突破遗产单体的保护视角,将众多遗产单体和自然基底整合,通过构建城市绿道,整体保护并展示文化遗产,以实现对遗产资源和绿地资源的功能整合和拓展利用。在文化遗产保护型城市绿道的构建策略方面考虑对自然环境要素的保护、绿道景观体系的构建、遗产解说体系的组织和交通系统的组织。

5.1 绿道边界的划分

结合98处遗产资源的空间分布、景观资源的分布格局以及城市交通 (绿道可达性)等因素,以城市主次干道、山体、滨水线等比较明确的地理要素为依托划定绿道的地理边界(图5)。

图5 南京明城墙遗产廊道边界示意图

5.2 绿道内自然环境的保护与景观体系的构建

自然环境是构成文化遗产景观结构的基础。本项目的自然地理格局包括:钟山及西延系列山脉,紫金山、鸡笼山、鼓楼山、石头城、狮子山等主体山脉;秦淮河、金川河等主体水系。保护生态环境及自然要素,是要保护山脉、水体、物种等,这不仅是保护绿道自然生态格局,也是保护南京古都风貌(表5-6)。

本案例景观体系规划应以连绵山脉、河流水系为骨干,一方面,保持山体、水网的连续性和完整性;另一方面,贯通公园绿地、广场绿地、街头绿地等,使生态区域共同被连接和保护,从而构成连续的绿地系统,展现南京市独特的地理景观美学特点,并使自然山水与遗产古迹交融,凸显丰厚而独特的历史文化内涵(图6)。、, ,

图6 绿道景观系统构建示意图

表5 项目绿道内自然山脉景观保护建议表

表6 项目绿道内自然水系景观保护建议表

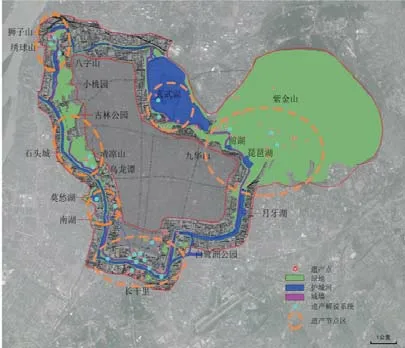

5.3 解说系统的主题组织

解说系统是文化遗产保护型城市绿道的规划重点之一,也是连接公众和文化遗产资源的重要桥梁。笔者从南京历史文化的多元性角度,依据遗产资源时空特点、历史文化特征,深入挖掘历史内涵,提炼解说主题(表7、图7),试图充分体现文化遗产价值,激发人们的生态保护意识,增强人们对地域文化的认知和自豪感。

5.4 交通体系的组织

图7 绿道解说系统示意图

首先,利用较完整的护城河水系,开发环绕整个绿道的水上游览项目。明城墙虽然被割裂成不完整的七段,但护城河水系则相对完好而贯通。完整的水系游览项目的开发,将非常有助于人们在心理上建构南京明城墙的布局形态,增强对绿道的整体认知。由显形的城墙和隐形的护城河建构完整的水上游览路线,这也解决了由于过度分散导致的城墙不连续,认知度低的问题。

其次,在绿色廊道的基础上,依托明城墙建立贯穿整个绿道的自行车及游步道系统。该道路系统为打通的多条并行闭合环路,展现绿道的遗产资源。护城河两侧道路应结合滨河绿带,整体道路设置风格应朴实自然,不同地段之间应突出特有的风格。且在自行车及游步道的基础上设置通达遗产点的游步道。选线应结合周边交通系统,并尽可能穿越一些人文自然景观。

再次,明城墙也是一条重要游道,人们可以在城墙上散步、跑步、骑自行车、游憩健身等,还可以极目眺望,忆古思今,极大地满足现代人追忆历史,观赏自然以及休闲游憩的需要。这将是一条古今辉映的独特游览线。

最后,将绿道内交通与城市公共交通系统、邻近社区的交通系统以及周边绿地系统相连,从而增加绿道的可达性和便捷性。

6 结语

本研究借鉴遗产廊道的相关理论与实践研究[6][7][8][9],探索南京明城墙及周边文化遗产的保护与活化利用的方法与策略。首先,对南京明城墙两侧一定范围内的遗产资源进行评价与判别,然后结合南京城的自然地理格局、历史沿革及城市布局分别从景观体系、解说体系、交通体系等方面探讨南京明城墙遗产廊道的构建方法。笔者以南京明城墙作为案例,通过构建文化遗产保护型城市绿道,整合遗产资源与自然生态环境,试图为遗产保护与城市绿道建设找到共同的契合点,从而为解决城市遗产保护与发展建设的矛盾提供新的思路与视角,使得文化遗产保护与城市发展相得益彰。这一保护研究的思路对于其它类似的文化遗产整体保护与功能拓展具有借鉴意义。

表7 绿道解说系统的主题示意表