影响人类的28种传染性疾病(下)

李忠东 编译

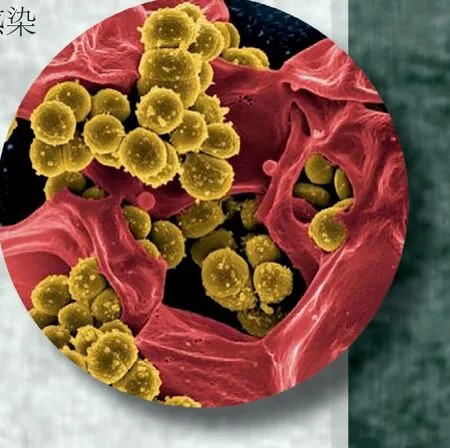

No.20 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)“超级病菌”感染病

MRSA是一种能引起危及生命的皮肤和血液感染的葡萄球菌,在人体皮肤或者鼻子内生存,严重情况下会感染人体血管,破坏肌肉,甚至致人死亡。这种“超级病菌”于1961年被发现,到20世纪80年代后期成为全球发生率最高的医院内感染病原菌之一,列在世界三大最难解决感染性疾患的第一位。MRSA主要通过手部接触传染,或者在与已感染者共用同一物品时发生传染。一些情况下,带有病菌的医院内医疗器具也可能是传染的促因之一。皮肤上的MRSA感染通常一开始是小的红色肿块,随后可能会变成大脓肿,需要通过手术来排除。更严重的细菌感染可能发生在全身,包括血液、心脏和骨骼。这种感染可能是致命的。MRSA感染情况过去只发生在医院内,而如今已经逐渐扩散到监狱、体育馆等医院以外的地方。2005年的数据显示,医院内这种葡萄球菌感染病例数只占总数的25%。MRSA对抗生素的抗药性始于20世纪40年代,现在对包括阿莫西林、苯唑西林、双氯西林和其他所有内酰胺类抗生素在内的许多类青霉素的抗生素都有耐药性。全世界范围内,目前能够被证实对MRSA有效的只有万古霉素。

No.21 百日咳

百日咳是由百日咳杆菌引起的一种急性呼吸道细菌感染传染病,临床特征为咳嗽逐渐加重,呈典型的阵发性、痉挛性咳嗽,咳嗽终末出现深长的鸡啼样吸气性吼声,病程长达2~3个月,故有“百日咳”之称。百日咳患者、隐性感染者及带菌者为传染源,经呼吸道飞沫传播,5岁以下小儿易感性最高,潜伏期末到病后2~3周传染性最强。美国疾病控制和预防中心称,百日咳对婴儿尤其危险,会导致长时间咳嗽,患儿可能出现呼吸暂停。大约50%的百日咳患儿需要住院治疗,25%的住院婴儿出现肺部感染。接种疫苗是预防百日咳的最好办法。有两种疫苗:一种用于7岁以下的儿童,为百白破联合疫苗;另一种用于年龄较大的儿童、青少年和成年人,叫百日咳混合疫苗。

No.22 破伤风

这是一种由破伤风梭菌引起的特异性感染,细菌经由皮肤或黏膜伤口侵入人体,在缺氧环境下生长繁殖、产生毒素引起肌痉挛。破伤风毒素主要侵袭神经系统中的运动神经元,以牙关紧闭、阵发性痉挛、强直性痉挛为临床特征,主要波及的肌群包括咬肌、背棘肌、腹肌、四肢肌等,因而又名“牙关紧闭症”。各种类型和大小的创伤都可能被含有破伤风梭菌的土壤或污泥(以及躺在污垢中的东西,如生锈的钉子)污染,人群普遍易感,但只有少数患者会发病。在户外活动多的温暖季节,受伤患病者更为常见。潜伏期通常为7~8天,可短至24小时或长达数月甚至数年,潜伏期越短者预后越差。约90%的患者在受伤后2周内发病,少数患者在摘除体内存留多年的异物后出现破伤风症状。患病后无持久免疫力,故可再次感染。

No.23 脑膜炎

脑膜炎指软脑膜(即覆盖大脑和脊髓的膜)的弥漫性炎症性改变,绝大部分由真菌、病毒和细菌侵犯软脑膜和脊髓膜引起,分化脓性脑膜炎、淋巴细胞性脑膜炎(多由病毒引起)和慢性脑膜炎(可由结核杆菌、梅毒螺旋体、布氏杆菌及真菌引起)。脑膜炎双球菌引起的流行性脑膜炎是最主要的类型,少数由刺激性化学药品(如普鲁卡因、氨甲蝶呤)引起。有些人在头部受伤、做了脑部手术或罹患某种癌症后得了脑膜炎,没有传染性。细菌性脑膜炎通常通过接吻传播,是一种特别严重的疾病,治疗不及时可能会在数小时内死亡或造成永久性的脑损伤。病毒性脑膜炎通常是在接触受感染者的粪便时传播的,虽比较严重,但大多数人能完全恢复,少数人会有后遗症。自从抗生素广泛应用以来,硬脑膜炎发病率已大为减少,软脑膜炎则颇为常见,包括蛛网膜和软脑膜炎症。有些脑膜炎患者的病情会发展为由脑膜炎奈瑟菌引起的脑膜炎球菌病,岀现流感样症状,导致恶心、呕吐、对光敏感度增加以及精神状态不正常或混乱。

No.24 马尔堡出血热

马尔堡病毒于1967年在德国首次被发现,又被称为绿猴病病毒、绿猴因子、马尔、马堡病毒等。它属于丝状病毒家族,是马尔堡出血热的致病源,病发死亡率为25%~100%。马尔堡病毒和埃博拉病毒有关,亦是同样源自非洲乌干达及肯尼亚一带,为人类和其他灵长类的共通疾病。病毒通过属于狐蝠科的果蝠转移给人类,透过体液,包括血液、排泄物、唾液及呕吐物等传播。对于这种具高度传染能力而同时致命的疾病,没有任何疫苗或医治的方法。病患者病状为发高烧、腹泻、呕吐,身体各孔穴严重出血,通常病发后一周死亡。2004年10月起,马尔堡病毒在非洲安哥拉暴发,病症个案以每天3%速度增加,发病死亡率维持高达10%,前5个月更是高达20%,至2005年7月才平息,超过300人病发身亡。

No.25 重症急性呼吸综合征(又称“非典”)

2003年4月16日,世界卫生组织根据包括中国内地和香港地区,以及加拿大、美国在内的11个国家和地区的13个实验室通力合作研究的结果,宣布重症急性呼吸综合征的病因是一种新型的冠状病毒,称为SARS冠状病毒。这种急性呼吸道传染病的传播方式为近距离飞沫传播或接触患者呼吸道分泌物,症状为高烧、干咳、呼吸急促和肺炎。潜伏期1~16天,常见为3~5天。起病急,传染性强,以发热为首发症状,可有畏寒,体温常超过38°C,呈不规则热或弛张热、稽留热等,热程多为1~2周,伴有头痛、肌肉酸痛、全身乏力和腹泻。起病3~7天后出现干咳、少痰,偶有血丝痰,肺部体征不明显。病情于10~14天达到高峰,发热、乏力等感染中毒症状加重,并出现频繁咳嗽、气促和呼吸困难,略有活动则气喘、心悸,被迫卧床休息。这个时期易发生呼吸道的继发感染。病程进

入2~3周后,发热渐退,其他症状与体征减轻乃至消失。肺部炎症改变的吸收和恢复则较为缓慢,体温正常后仍需2周左右才能完全吸收恢复正常。轻型患者临床症状轻,重症患者病情重,易出现呼吸窘迫综合征。儿童患者的病情似较成人轻。有少数患者不以发热为首发症状,尤其是有近期手术史或有基础疾病的患者。重症急性呼吸综合征在2002年和2003年,造成全球750多人死亡。与埃博拉病毒、马尔堡病毒和中东呼吸综合征一样,SARS冠状病毒也是通过蝙蝠传播给人类,很可能起源于菊头蝠。

No.26 麻风病

麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病,主要病变在皮肤和周围神经;也被称为“汉森病”,以发现这种细菌的挪威医生而命名。临床表现为麻木性皮肤损害,神经粗大,严重者甚至肢端残废。如果不进行治疗,可能会导致肌肉无力、毁容和永久性神经损伤。根据机体的免疫状态、病例变化和临床表现可将大多数患者分为瘤型和结核样型两型。少数患者处于两型之间的界线类和属非特异性炎症的未定类。瘤型和界线类病人传染性最强。麻风病患者是本病的唯一传染源,以家庭传播为主。当感染者咳嗽或打喷嚏时,这种疾病会通过飞沫传播,传播途径还有破损的皮肤与黏膜和密切接触等。人类对麻风杆菌的易感性很不一致,儿童患麻风病的风险高于成人,而病例多为20岁以上的成人,男性病例多于女性病例。本病在世界上流行甚广,主要集中在南亚、东南亚、非洲和拉丁美洲。

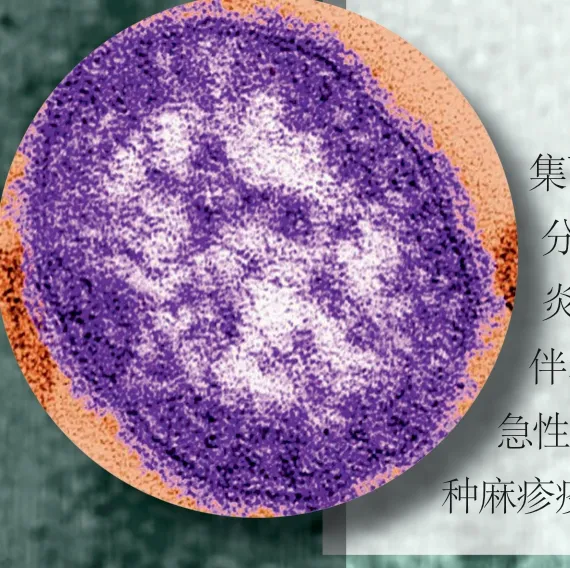

No. 27 麻疹

麻疹是所有传染病中传染性最强的疾病之一,接近患者的人有90%会受到感染。在人口密集而未普种疫苗的地区易发生流行,2~3年一次大流行。麻疹病毒属副黏液病毒,通过呼吸道分泌物飞沫传播。这种病毒性疾病的其他症状与普通感冒相似,临床上表现为发热、上呼吸道炎症、眼结膜炎,以及皮肤出现红色斑丘疹和颊黏膜上有麻疹黏膜斑,疹退后遗留色素沉着伴糠麸样脱屑为特征,常并发呼吸道疾病等,如中耳炎、喉-气管炎、肺炎,以及麻疹脑炎、亚

急性硬化性全脑炎等严重并发症。有一种简单易行的方法可以抵御麻疹:接种疫苗。每1 000人接种麻疹疫苗,就有997人永远不会罹患此病。

No. 28 寨卡病毒病

寨卡病毒病由蚊虫传播的寨卡病毒引起,典型的症状包括急性起病的低热、斑丘疹、关节疼痛(主要累及手、足小关节)、结膜炎,其他症状包括肌痛、头痛、眼眶痛及无力。另外,少见的症状包括腹痛、恶心、呕吐、黏膜溃疡和皮肤瘙痒。有报道称寨卡病毒病可能会造成神经和自身免疫系统并发症。寨卡病毒活动一直比较隐匿,仅在赤道周围的非洲、美洲、亚洲和太平洋地区有寨卡病毒感染散发病例。最早一次暴发流行是2007年发生在西太平洋密克罗尼亚群岛的雅铺岛,更大的一次流行于2013—2014年发生在大洋洲的法属波利尼西亚,感染了约32 000人。对寨卡病毒病疫情开展调查发现,越来越多的证据表明寨卡病毒与严重的出生缺陷尤其是小头症之间存有关联,而且还可能导致孕妇流产。2015年巴西的寨卡病毒病暴发流行中有4 000例感染寨卡病毒的孕妇分娩了小头畸形儿(出生的新生儿头围与匹配的相同性别和孕龄的孩子比,低于平均值超过两个标准差),与往年小头畸形的比例相比上升了20倍。在2015年5月—2016年1月间,共报道35例小头畸形新生儿的头颅CT及头颅超声检查提示存在弥漫性脑组织钙化,主要发生在侧脑室旁、薄壁组织旁、丘脑区域、基底节区域。皮质和皮质下萎缩造成的脑室萎缩也能见到。小部分婴儿出现关节挛缩,提示周围和中枢神经系统受累。