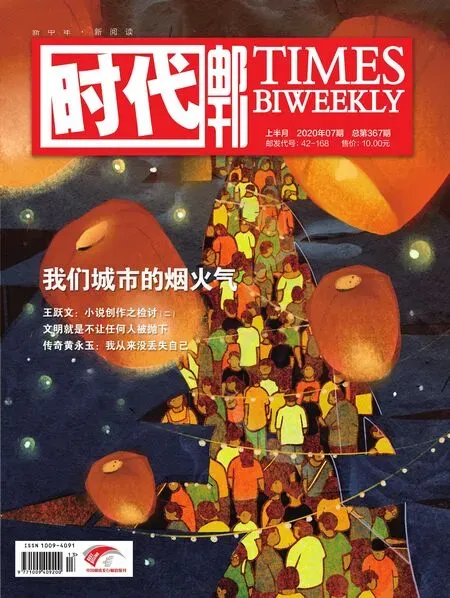

我们城市的烟火气

■ 策划人语

2020年6月1日,在考察完烟台的一个小区后,李克强总理深情地说:“国家是人民组成的,人民好了,国家才能好。靠每个人的奋斗,大家都好了,国家就更好!地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,和‘高大上’一样,是中国的生机。”

此前,中央文明办宣布,不将占道经营、马路市场、流动商贩列为今年文明城市测评的考核内容。这一次对“文明城市”考核内容的调整,意味着地摊经济得到了城市真正的接纳。这是城市文明的一大步。

地摊经济在中国有数千年的历史,贩夫走卒带来的繁华,至今可以从《清明上河图》这样的作品中窥得。新中国成立以来,地摊也数次激发出新的经济活力。从知青返城到下岗分流,地摊都曾是重要的就业出口。疫情发生以来,全国已有多个城市的“地摊经济”率先复苏,拉动了就业,也带回了城市的烟火气。支付宝披露,截至5月全国已有1200万个小店和路边摊营业,5月流水收入超出2019年同期。

地摊经济带来了烟火生机,也带来了关于城市治理的重大课题。城市是人民的城市,城市是有多元价值的,这应该成为一个共识。相信我们能在“繁荣”与“秩序”之间,找到一个平衡点,让我们的城市在温暖的人间烟火中实现更加高阶的文明。(执笔/黄菲)

■ 本刊立场

烟火气回归,城市更美好

● 黄菲

由地摊经济带来的便捷和人情温暖,是人间珍贵的质朴温柔,也是最抚凡人心的烟火生机。烟火气是这人间最绵长的滋味,最温暖的气息。有烟火气的生活,才是令人眷恋的生活;有烟火气的城市,才是真正宜居宜业文明美好的城市。

有了摊贩,城市就有了烟火气

流动摊贩、贩夫走卒自古有之。儒家经典《周礼》就曾对先秦时期的摊贩有过描述: “夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。”贩夫走卒、引车卖浆者流,从来都是一个城市繁荣、活力的象征与包容性最好的体现。试想那幅《清明上河图》,如果少了那些“占道经营”的摊贩,会失去多少鲜活的光彩?周海婴先生少年时代在上海拍摄的照片《弄堂里的小贩》,让人看到了乱世中小人物的乐观和勤勉,深深觉得再艰难的生活也蕴藏着希望。

小摊小贩给普通老百姓的生活带来了诸多便利。早上上班时,在小区门口买套煎饼果子加袋豆浆,晚上回家时,在小摊上喝一碗馄饨,买一份凉皮和热卤;夏天散步回来拎一个西瓜,或者在摊位上来一瓶啤酒配毛豆小龙虾,冬天家门口买一包炒栗子或者一个烤红薯……更不用说那些卖针头线脑、笤帚簸箕之类的大爷,那些挑着莲蓬荸荠和土鸡蛋的大婶,那些配钥匙修鞋子的大叔,那些给手机贴膜的小哥……形形色色的小摊小贩,铺陈出活色生香热气腾腾的市井生活。

一个城市有了小摊小贩,就有了烟火气和人情味。流动摊贩的“集大成者”就是夜市。夜市文化由来已久。唐朝诗人王建就曾在《江馆》一诗中,用“客亭临小市,灯火夜妆明”的诗句,勾勒出当年江南夜市的韵味。

一个大城市总有一两条闻名遐迩的“夜市一条街”。很多南京人都记得南京首开湖南路夜市时的盛况,那个时候去湖南路夜市吃小吃、轧马路,是一件特别时髦的事。昆明云津夜市始于元代,民国时被视为昆明八景之一。不去南门口、坡子街和太平街逛一逛,都不好意思说去过长沙;西安的回民街,整条街都是牛羊肉泡馍、肉夹馍的味道;杭州的中山南路美食夜市可以淘到很多新奇的古玩和工艺品……

因为不允许占道经营,几乎每个小贩都有一部和城管斗智斗勇的辛酸血泪史。新冠疫情后,中央鼓励放开地摊经济,不再考核马路经济和占道经营,地摊经济迎来了自己的春天,城市里也有了更多的摊贩。经营成本低,没有装修费,不用付租金,税费也压到最低,甚至直接减免。后疫情时代,对于很多城市低收入群体而言,摆地摊是最方便的谋生之道。

“允许临街店铺临时越门经营后,我们增加了20多张桌子,食客到店就餐排队时间大大缩短,生意逐渐好了起来。”重庆一家串串店负责人说,现在客流量增加了,希望能尽快弥补前几个月的亏损。“以前摆摊像是在和城管‘打游击’,现在允许我们在固定区域摆摊,做生意安心多了。”郑州一个水果摊的老板娘说,家里两个孩子,经济压力大,由于位置固定,现在她每天收入200多元,觉得很满足。

地摊经济放开后,网上一时出现了“豪车摆摊”“新媒体人转型摆摊”的刷屏。实际上,真正要靠摆摊养活全家的人,都是底层百姓,在年龄、教育、技能、人脉、资金方面都处于弱势的群体,受疫情影响收入大幅下跌的人,他们吃的是常人吃不了的苦,受的是常人受不了的累。长沙扬帆市场的一名老摊主老陈,主营炒饭、炒面、炒粉和卤菜,两口子摆摊,一个月收入大概六七千元。问他辛不辛苦,他哈哈一笑,说:“每天下午五六点出来,凌晨两三点收摊,你说辛不辛苦?”稍后,他正色说:“摆摊的只求生意好,不被城管赶来赶去,辛苦点不怕。”

随着互联网技术发展,地摊也开始转型。互联网思维使“摊”更专注于消费者的需求,从商品本身、支付方式、送达服务等方面改善经营。我认识的一位卖烧烤的摊主,将老客户建了一个微信群,大家在群里点单,摊主喊外卖小哥送餐,因为口碑好,名气越来越大。以往是摊贩找顾客,现在依托互联网平台形成的集中效应,顾客开始找摊贩。随着贩卖过程智能化特征越来越明显,“外卖商贩”“电商商贩”、互联网进货商贩、“跑腿贩运”等依托线上的虚拟“摊贩”群体开始出现。进入新时代,开放包容的社会为各种人员融入“摊贩”群体创造了条件,“摊贩”越来越多元化了。

烟火气对城市意味着什么

为什么我们的城市需要烟火气?

烟火气是一种温度。

我们的生活里充满了普通、琐屑但又不可或缺的事物——楼下早餐店的豆浆油条,街巷市井的吆喝叫卖,临街小店的明亮灯火,路边地摊的讨价还价,夜市上的小吃,菜市场的蔬菜瓜果鸡鸭鱼肉……这喧嚣而亲切的一切,互相交织着,渲染着,汇聚成温暖的、令人安心的生活气息。市井生活以其温厚的质地和温暖的气息吸引着人气。有了人气,城市才有魅力和温度。

我们的城市如果没有小摊贩,固然可以更加整洁,但这不仅牺牲了民众的便捷,剥夺了弱势者的生存空间,我们还会失去热闹的、让人们乐在其中的市井气息。不难想象,一个没有小摊贩的城市或许是十分整洁的,但也是冷漠的,疏离的,没有人情味的。

烟火气是一种刚需。

尽管自古时起,“技巧游食之人”就是“末中之末”,即“摊贩”经济处在消费链的底层,但 “摊贩”在城市经济中扮演的角色却不可或缺。

“摊贩”经济因其成本低、品类丰富又极具便利性,承接了许多便民小额消费需求,满足了民众日常生活之需。不同消费群体对商品的偏好存在差异性,而“摊贩”经济具有的多元化和包容性等特点恰恰适应了这种差异性。与“门店消费”“卖场消费”一样,“摊”消费同样构成了城市消费活动的重要组成部分。

一些力求性价比的购物APP的持续火爆告诉我们一个事实:中国确实存在庞大的另外一个市场,这和人们的收入有关,也和经济发展的阶段和结构有关。一二线城市的中国是中国,三四五线城市的中国也是中国。消费下沉也好,消费降级也好,大家手头的钱紧张了,但是消费的热情还在,如何以最少的钱获得最大的购物愉悦是非常重要的。经济暂别高速增长,低调、收缩、节俭成为主旋律,“摆摊”在消费端和就业端都能找到支撑点。

烟火气是一种文化。

摊贩经济蕴含着丰富的城市街头文化。摊贩在经年累月的经营中形成了大量特殊的商品制作技艺。诸如吹糖人、捏面人、烫画等传统技艺在摊贩家族代代相传,其意义已远远超越技艺本身,成为街头文化元素的存在形式。有些食品摊则作为一座城市的代名词,象征着这座城市的味道。摊贩们南腔北调的吆喝声、杂食摊上天南海北的美味……都印刻着历史、文化和地域的痕迹。摊贩中不仅包含技艺传承,还包含其经营理念、生产准则及生存方式,这些元素共同丰富着摊贩经济的文化内涵。

在湖南株洲,自2011年开始,一些爱书人自发形成了“湘江边旧书摊一条街”。在这条200米的街市上,几乎每个摊主都有“下岗职工、低收入群体”这样的标签。旧书摊渐渐成为湘江边的一道人文风景,不少爱书人都喜欢在黄昏漫步到旧书摊。“湘江边的旧书摊”作为一股重要民间力量,获得了首届“书香湖南”全民阅读品牌示范项目。值得一提的是,疫情过后,“书摊经济”也成为图书业开始试水的的新方向。南京万象书坊就策划过一次二手书市,让爱书人带着旧书来摆摊设点。

烟火气是一种生机。

每一个“摊贩”,都维系着一个家庭几乎全部的生计。在当今城市中,因操作简单、成本低、准入门槛低等因素,经营一摊贩成为城市失业者和进城流动人口的首选谋生方式。这些因“摊”而形成的“贩”,经营规模小、流动性大,一定程度上解决了规模庞大的城市流动人口的就业安置问题。

若干年前,知青返城找不到工作,相当一部分人就是靠摆摊熬过了艰难岁月。正如李克强总理提到的,改革开放之初,大批知青返城,一个“大碗茶”解决了很多人的就业。陈桐是当年下放新疆的上海知青,1981年返城时,他和几个朋友都找不到工作,于是合伙摆摊做小生意,卖海鲜、蔬菜、水果,终于撑过了最艰难的时候。

改革开放以后,外来务工人员进入大城市,也有一部分人最初靠摆摊度日,渐渐地在城市安下自己的家,有的甚至创下一番事业。1990年代以后的“下岗潮”中,地摊也成为重要的分流出口。摊贩不仅承载了历史上无数底层社会民众的糊口功能,而且许多像章华妹、年广久一样的小摊贩,在摆摊中聚集了财富,实现了阶层的流动。

2020年,受疫情影响,失业人口增加,当工作不易找的时候,摆摊就成了一个就业出口。最先重启地摊经济的成都市,两个月就增加10万个以上的就业岗位。

摊贩经济符合低收入群体和普通百姓的就业需求,吸纳了庞大的就业人口,承担着某种“社会润滑剂”的功能,也为后疫情时期的社会带来更大的“弹性”。摆摊是中国就业市场的一种长期的存在,具有天然的包容度和广阔的容量,很多人在此栖息、谋生。

“烟火气”是一场大考

莎士比亚说:“城市即人。”不论是今天的城市还是明天的城市,都是“人”的城市。公元前600年的古希腊诗人阿尔凯奥斯感叹道:“造就一座城市的,不是精良的屋顶或坚固的城墙,也不是运河和船坞,而是善于利用机会的人们。”城市治理理念各有不同,但有一点应该是天下同理的,那就是要善待人,善待自食其力的劳动者,让“人”成为城市的主体和衡量文明的尺度。

重启地摊经济,正是对“人”的关注和体恤,是“以人为本”理念的落地。改革开放一路凯歌,但也有不少人默默忍受城市发展所付出的代价。2020年的政府工作报告指出,我们人均年可支配收入是 3万元人民币,但有 6 亿中低收入及以下人群,平均月收入1000 元。小摊小贩最重要的意义是解决大量底层小民的生计问题。对他们来说,一个推车、一个摊位,可能就是一家人的饭碗。疫情之后,这一群体更是生活维艰,处境令人揪心。

这也正是5月27日中央文明办“明确不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容”的消息发布后,舆论一片欢呼的原因。这意味着从2005年中国文明城市测评开始,15年以来,流动的小商小贩,第一次不再成为“打击”的对象,不再成为以“文明”之名驱逐的对象。

重启“地摊经济”是回应民间关切、切实服务民生的善政善为,体现了城市的人情味和城市管理者的大智慧,以及“以人民为中心”的执政理念。然而,发展地摊经济,我们也要清醒地看到涌动的暗流与潜在的矛盾:

比如,满足市民多元消费需求与确保产品质量安全的矛盾。地摊经济固然让公众的日常消费更加方便,可是小摊小贩最令人诟病的一点,就是产品质量无法保证:“地摊货”往往是“三无”伪劣产品,“路边摊”卫生环境堪忧。如何让流动商贩更“健康”,是城市管理者要做的思考题。

比如,提升城市活力与公共资源配置之间的矛盾。地摊经济某种程度上是城市活力的象征,热气腾腾人头攒动,固然是让人欢喜的“城市烟火气”,但也会带来麻烦——摊点附近的居民往往深受噪音、油烟、垃圾的之害。如何搞活地摊经济,又减少其扰民的弊端,也是城市管理者要做的思考题。

再比如,提倡地摊经济,不是鼓吹“全国练摊”,各个城市的功能定位、文化环境、具体情况不尽相同,不能“一窝蜂”地发展“地摊经济”。提倡地摊经济也不是鼓吹“全民练摊”,如何把有限的时间、空间资源分配给那些真正需要的底层百姓——在互联网时代,他们往往是沉默的,无法为自己的权益发声的弱势群体,这也是城市管理者要做的思考题。

烟火气是一场大考。考的是民生题:就业是最大的民生,保就业是“六保”之首,疫情期间就业不振、市场萎缩、消费低迷、收入下滑,民生遇到了难题;考的是管理题:开放地摊和夜市,增加就业岗位,提振市场消费,提升城市人气,激发市场活力,同时增加了管理的难度,对市容市貌、环境卫生、交通堵塞、食品安全、商品质量等带来隐患;考的是文明题:以摊贩为代表的“底层”要融入城市,势必存在矛盾、冲突、摩擦,一座城市对底层是否抱有足够多的包容和善意,有足够强的熏陶和引导力度?

这些问题错综复杂,互相交织,归根结底,考的是我们城市管理者的治理能力和治理手段,甚至,更进一步说,考的是我们国家治理体系和治理能力的现代化水平。复苏疫后经济是发展地摊经济的一个契机,但放开地摊经济,不应仅仅是对疫情影响的应对,更应当是对“民生多艰”的体察,也应当成为城市治理意识和治理手段更新的开始。

我们的公共政策制定要有长远性,也要有一定的结构弹性。近年来政府对于外来人口的安置工作取得了长足进步,解决了许多外来人口的生活问题,但对于流动摊贩,政府尚未建立完善的“接纳程序”。那些不起眼的小摊和小店,是维系社会运转的“毛细血管”,创造了巨额GDP,吸纳了大量就业人口。它们是中国经济重要的支撑,也为城市注入了活力和生机。政府应当给予更多的优惠政策和制度保障,帮助这些小摊小店渡过难关,在危机中育新机、于变局中开新局,从而增强中国经济社会的韧性以及发展后劲。

政府对摊贩的管理应该从强制行政手段转向行政“软力量”,倡导柔性管理和协商管理。提倡地摊经济之所以引人热议,是因为此前在针对小摊小贩的管理中,我们的治理理念和执法水平总有令人不满乃至气愤的地方。服务型政府意味着在执法过程中不是把自己定位为“统治者”,而是与相对人充分沟通,平等协商,并为其提供优质服务的“服务者”。城市管理部门应该在执法行为中融入更多的人道主义和人性关怀的因素,让我们的城市真正成为以人民为中心、以人为本的城市,既有良好秩序感又有温暖烟火气的城市。

■ 背景·盘点

人间烟火里有醇厚滋味

小摊小贩是城市里最不起眼的风景,然而那平平常常的人间烟火里有最醇厚的滋味。这滋味中有温暖,有酸楚,有艰辛,有惬意,有甜美,有苦涩……交织在一起,是值得我们去爱的人间,值得我们去拼的人生。

我的地摊记忆

2000年,初来合肥,有一天经过东门附近的环城公园,群鸟在林间啁啾,树下一群老人在听收音机里唱庐剧……旁边一个露天理发摊,摆着一个木质洗脸架,架上搁一只瓷脸盆。理发师傅正在拧手巾,另一位老人假寐于竹躺椅上,一条热气腾腾的毛巾盖在他的面部,这是在刮胡子。我好奇地停下来,就势坐在一块石头上,望着这一切。理发老人从容不迫,将别人胡子刮好,又将躺椅支起,拿出一个长柄掏耳勺。被掏耳朵的那位老人就更惬意了,他始终迷蒙着双眼,似乎舒服得睡过去了……

夏风初涨,吹着那位掏耳朵的老人,吹着整个公园的人……一晃,近二十年了。汪曾祺在小说里还描述过买馄饨的老人,他挑的是楠木做的担子,一层层多宝阁的抽屉,走街串户,养大了三个女儿。

还是初来合肥。买菜,从不爱去超市。喜欢早起,去路边摊,在那儿可以碰见童年的味道。城里路边摊,一般分布于菜场周围,老人拎着竹篮,三四斤苋菜,五六只茄子,七八根黄瓜,水淋淋地一路走了来。买卖双方,皆蹲在地上,一边话着农事家常,一边交讫,神情愉悦。

那时,我租居于桐城路儿童医院宿舍,去得多的是卫岗菜市路边摊。盛夏可以遇到野茭白、野菱角。鸡头果、癞葡萄,也都能买到的。夜里散步至南七。入夜,南七的路边摊雨后春笋般,针头线脑,什么都可以买到。最喜欢光顾羊肉串摊位。每个人面前,一只陶制小炉,炭火微微,将半熟羊肉串重新架至炉上烘烤,一边撕咬,一边翻动……孜然的香味随着夜风一点点飘散,可以吃到午夜,顶着漫天星斗回家。

后来,搬居西南郊,每天上下班,必经312国道涵洞,位于翡翠路、书箱路交口处,有一处空阔地带。每当初春,小贩们运来整车草莓,大喇叭循环播放:“好甜好甜,长丰草莓,不甜不要钱。”春天是草莓,夏天有西瓜、樱桃,秋天卖甘蔗、红薯,冬天有冰糖葫芦、糖炒栗子……烧饼摊子,一年四季都有;卖阜阳枕头馍,卖石臼,五花八门,应有尽有。假若冬天,北风呼啸,雨雪泥泞,难免情绪低落,一路郁郁然骑行,每至312国道附近,那种热火朝天的场面,如若一双大手,迅速将寡欢的你一把提起,望着眼前的一派温热祥和,一颗心何以不能暖和过来?顺便将车停下,买一包糖炒栗子,剥一颗丢进嘴,烫而甜糯……这就是升斗小民的生活啊。慢慢地,你一点点徜徉,一颗泥泞的心渐渐恢复至火热跳动里。

有一年春天,在翡翠路附近邂逅一位乡下来的老人,他挑一担小鸡雏小鸭雏来卖,是那种扁圆的竹簸箕。小鸡小鸭刚刚出壳三五天,稚嫩可爱,唧唧唧、唧唧唧地叫唤着,惹人怜爱。

那些年,我喜欢散步,夜里在路边摊上买过许多稀奇古怪的东西,挖耳朵的银勺子,开啤酒的铜起子,老式长柄指甲钳,老式发夹,五颜六色的纽扣……所费不赀,但比起逛高级商场来,所获得的快乐,要多得多。路边摊上的人们,大多神情怡然,流露出天真的表情,是纯粹的快乐,消失了阶层感,脸上布满众生平等的悠游自在。(钱红丽)

摆摊41年的“土豆婆婆”

得知我需要采访一名小贩时,几个朋友不约而同向我推荐了袁婆婆:“她很有故事。”采访之后,我同意朋友们的意见:“袁婆婆真的很有故事。”

在成都数万走街串巷的小贩中,袁婆婆称得上“资深”,摆摊已有41年,是见证了成都“地摊经济”几十年发展的活样本。

在武侯区长寿路,七十多岁的袁婆婆面前摆着一盆凉面、一盆凉皮和五颜六色的调味料,她熟练地挑起一大筷子凉面放进大碗里,辣椒油、花椒油、花椒粉、酱料、葱、蒜、糖等佐料一一加入,快速搅拌,五分钟,一份油亮鲜美的凉面出炉。

对她来说,这样的日子,从1979年开始。

那时,成都的二环路以外还是一片农田,她是家里有田的菜农。看到大队里其他农户利用闲暇时间,到城里去摆摊儿,她心思也活络起来,家里有三个孩子,还有一双老人,日子过得紧巴巴的,出去卖点东西能比在大队里挣工分多挣些钱。

“但是拉不下面子来,总觉得摆摊儿有些丢脸。我们大队里有在工厂里上班的朋友鼓励我说,靠自己的双手挣钱,有能力的人才这么做。这让我鼓起了勇气。”

袁婆婆的第一个地摊生意,是骑着自行车“满城跑”。当时,成都的电影院只有几家,她每天买一份报纸,看清楚当天每家影城在什么时间点放映,就骑车来到开映的影院门口,卖瓜子、花生。

那时候管理占道经营的执法部门,还不叫“城管”,袁婆婆已想不起来叫啥,只记得与他们的“你追我躲”。一个人喊一声,“他们来啦!”电影院门口的摊贩们就一窝蜂跑走,等到检查的人走了,又陆陆续续地回来。她想起这段经历,苦涩的滋味已被岁月过滤,只剩下“还是好耍”的印象。

1983年,袁婆婆“进军”卤菜行业,她的“店铺”从两轮的自行车换成了一辆三轮车。

五年后,袁婆婆暂别摊贩身份,开始“上班”了。1988年,春熙路上兴起了很多服装铺面,卖布料的、卖皮衣的。这些商家每天要雇临时工帮忙,包括“当托儿”。袁婆婆成为临时工的一分子,每天五点半下班,当天结算工资。

春熙路上除了有铺子卖衣服的,还有“卖吼货”的,纸箱子搭起一个摊子,站在一旁吆喝叫卖。“城管要赶这些卖吼货的,卖吼货看到人一来,箱子一合,成一个纸板,夹在胳膊下就跑。”袁婆婆回忆。

之后,她开了一家自己的“饭馆”,其实就是在路边搭了一个房子卖烧菜、酸辣粉,并不用交租金。“1996年我生了重病,自己开店太累了,病好后我又回到春熙路的衣服铺子里。”

“当时病得快要死了,是我师父救了我。”袁婆婆是道家弟子,对自己的女师父一直感恩在心,女师父是盲人,生活不便,2000年袁婆婆老伴儿去世后,她索性搬到道观里,为师父养老送终。

再回到街头已是2007年左右,“记不清具体哪一年了,总之我出来的时候,孙女还没谈恋爱,现在孙女的小孩都7岁了。”

二儿媳妇在上夜班,白天想做点小生意,加盟了一家香豆腐店,依然是街头流动的摊位。“加盟费一次性几千元,给我们做生意用的车子、锅子。”

香豆腐的生意很好,袁婆婆帮着一块做,二儿子就在旁边摆摊卖炸土豆。他们的食客多到连旁边的店铺都眼红,打电话向城管投诉。“城管看我是老婆婆,也不会太凶。我没有遇到过特别凶的城管,他们都不是什么坏人,吃这碗饭的,只能做这些事。”

在街头久了,城管们都认识她,称她为“土豆婆婆”,后来顾客给她的摊位送了个名字——“太婆凉面”。

袁婆婆觉得除了本事和勤奋以外,她几十年地摊儿生意经的关键是,“要摸着自己的良心,对得起别人、对得起自己……缺了良心的,生意不会好。”(张玥)

摊点让生活有了着落

经营成本低,没有转手费和装修费,不用付租金和工资……后疫情时代,对于城市低收入群体而言,摆地摊是最方便的谋生之道。

“老板,给我来两个芝麻锅盔。”“芝麻馅要现做,红糖馅的也很好吃,要不要尝一尝?”梁小哥摆摊卖锅盔已经3个多月了。原本他在老家的工作收入稳定,因为疫情,只得出来打拼,然而,一时之间也没找到适合的工作。正当他发愁时,得知政府出台了措施,规定疫情期间,允许在居民居住集中区开辟临时占道摊点摊区,允许商贩在一定区域贩卖经营。“我以前做过锅盔,看到这个消息马上就摆上摊了,没想到生意还可以。”梁小哥一边“打锅盔”一边说。

“地摊经济”不仅给了低收入群体增加收入的机会,也让创业者有了尝试的体验。在路边售卖泡泡机的屈女士就是其中之一。“最近我有了做生意的想法,于是趁周末出来试探一下行情。”屈女士说,经过一段时间的实践,她深深感到摆摊不易,不是人人都能干好的。这段时间的体验,也让她看到,规范的摊位不仅能让城市生活气息浓郁,还为市民提供了多样化的生活服务,“希望路边摊能有序地持续下去”。

杨敏的肠粉摊就在泡泡机边上,也有许多顾客光顾。每天早上6点多,她和丈夫就会来到摊位,铺上“地毯”开始摆摊,中午收摊后再将其带回家清洗干净,摆摊期间产生的垃圾也由自己清扫带走。“在这里摆摊时间、摊位都是固定的,不会出现抢占摊位的情形,附近的城管执法人员也会不时过来,提醒我们注意搞好卫生。”

他们摊位附近是一家烤肉店,店主刘大哥说:“可以外摆后,客人都喜欢坐外面,比较凉快,每天晚上能摆四五张桌子。为了保持清洁卫生,我们在每张桌子下都配备了垃圾桶。”刘大哥每天闭店前,都会仔细打扫门前卫生,尽量不给环卫工人添麻烦。

“之前我对发展‘地摊经济’还有看法,担心城市会变得脏乱差。现在看到摊位规范,环境卫生也保持得不错,就放心了。”家住烤肉店附近的杨先生说,有了各种地摊后,上下班途中能顺手买到自己需要的东西,既方便又节约时间。(任薇)

街边小摊铺

一座城和一个人血脉里的相亲相爱,其实是日常生活里腾起的烟火滚滚。

前不久,我少年时代的伙伴老武,从北方的一座都市回来。我们驱车赶往城里一家叫胖子妈的蹄花馆,老武一路上都在嘟嚷,要去吃两大碗芸豆炖蹄花。在异乡的夜里,事业有成的老武,对那一碗炖蹄花念念不忘。老武9岁那年,跟着爷爷到县城卖山货,在公路大桥旁的小摊上,吃过一碗胖子妈家的清炖猪蹄花,那是小武心中最好吃的食物。

而今,当年的县城成了有上百万人口的都市,开了40多年的胖子妈蹄花馆,已经隐身到一条巷子里。这真是一个宽厚心肠的城市,它让这家蹄花馆在风雨岁月中依然袅袅飘香。不过店铺的主人,那个被人亲切地叫胖子妈的张大娘,在6年前离世了,继承店铺的是张大娘的三儿子老何。

那天晚上,老何亲自上灶,做了一大钵酸菜蹄花汤,老武吃得满眼是泪。夜风清凉,我们坐在巷子里追忆当年。那些年,胖子妈总是笑眯眯的。胖子妈家的蹄花汤,要在炉子里咕嘟咕嘟炖上好几个钟头。青花瓷碗里漂浮着细碎葱花,炖得软软的猪蹄,用筷子轻轻翻转,骨肉相连的雪白中夹着一层粉嫩的瘦肉。把软烂猪蹄夹入嘴里,卷动的舌头上来拥吻,还没等牙齿前来相助,从骨头滑落的肉早已顺着喉咙下了肚,再喝一口奶汁般的蹄花芸豆汤,那种舒服劲便漫向身体的四面八方。

这些街头铺子的食物发出的殷殷召唤,或许也是城市魂魄的一部分。比如街边铺子的王嫂面馆,清晨时分那一碗热腾腾的面唤起我对一座城的亲昵之情。我第一次到王嫂面馆吃面时,还是20多岁的小伙子,王嫂也不过30岁出头。王嫂来自离城50多公里外的一个村子,一家人就靠这个面馆谋生。王嫂知道我喜欢吃青菜,总是多掐一把新鲜蔬菜放进滚沸的面锅,再用一双长筷麻利地捞起。

今年初春疫情汹涌时,这座城市的时间几乎停摆。在这个城市渐渐复苏的烟火气里,有王嫂面馆里腾起的一缕热气。再去王嫂面馆的那天,我刚进面馆,王嫂就热情地跟我打招呼:“兄弟,来了啊!”不一会儿,一碗浮着葱花的骨头汤面就端到我的面前。正是像王嫂面馆这样遍布城市的小店,激活起了这座城市跳动的脉搏。

在这座城里,有卖袜子、螺丝帽、锅铲、卤肉的街边小店,还有修表匠、锁匠、磨刀匠、擦鞋人,他们辛劳谋生,方便着我们每天的生活,构成了一幅鲜活的“清明上河图”。(李晓)

■ 公众表达

“文明有序才能留住城市烟火气”

这次对地摊经济的呼吁,不是什么伟大创举,而是疫情重创之下万般无奈的应对。面对尚未根本缓解的国际疫情和经济下行的巨大压力,地摊经济不是什么灵丹妙药,也不可能成为经济全面复苏的支柱,只是更灵活和人性化地改善了城市管理方式,为在底层讨生活的升斗小民了创造多一些维持最低生活标准的就业岗位——况且是绝不轻松的就业岗位。

——南京大学学者 群学君

在疫情影响的特殊背景下,民生问题凸显,就业压力大,地摊经济能解决一些问题。发展地摊经济不能搞一刀切,要根据各地的经济状况和老百姓的生活状态来决定,推动地摊经济规范发展,需要城市管理者在管理体制机制上多下工夫。

——西南财经大学中国西部经济研究中心主任毛中根

非常赞成复苏地摊经济。传统的干净整洁固然是一方面,但城市本身第一重要的功能是创造就业和收入的机会。街边摊、地摊等,如果在一个城市能够生存下去,对于服务的供给方来说,就是就业机会和收入机会;对于需求方来说,它也提供了居民所需的生活——廉价、便利、丰富。以人为本的城市就应该考虑到供给和需求这两方面的需要。

——上海交通大学特聘教授、博士生导师 陆铭

夜市是一座城市最具平民文化底蕴的地方之一;在体验式消费日益兴盛的今天,夜市不仅仅是城市生活的一部分,也应成为城市文化地标性的承载空间。

——在复旦大学旅游学系副教授 翁瑾

开放地摊和夜市,有一个权衡利弊的问题。利者,增加就业岗位,提振市场消费,提升城市人气,激发市场活力。弊者,增加了管理的难度,对市容市貌、环境卫生、交通堵塞、食品安全、商品质量等带来隐患。需要从领导决策层面、城市管理层面和街道社区服务层面,加上摊位经营者层面,都同心相向、齐心发力。

——媒体评论员 周卫国

重启“地摊”需要解决的一个核心问题是“放管之间如何平衡”。这就要求我们在城市管理中考虑更多的审慎和柔性,但绝不是“一概不管”。因为文明经营和有序开放才是留住城市“烟火气”的基础。

——长沙市某城管局干部 李晓烨