吉林省某市基层医疗机构人员流出状况分析

任思姚 李潇 李轩 李柳萌 高永虹 杨淑娟

吉林大学公共卫生学院,长春,130021

基层医疗机构是中国医疗卫生服务体系的重要组成部分,在分级诊疗制度中扮演者“守门人”的角色,起到了承上启下的枢纽作用,其发展关系到我国卫生事业发展的全局[1]。基层卫生人才队伍的建设对于基层医疗机构发展起到至关重要的作用,为此国家也提出了一系列政策予以支持。2016年3月,中共中央出台《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,提出要深化人才发展体制机制改革,提高人才横向和纵向流动性,促进人才规模、结构与社会发展相适应。《“十三五”卫生人才发展规划》的主要任务之一就是补齐短板,加强基层卫生计生人才队伍建设,依据服务需求,合理配备基层人员。本研究对吉林省某市基层医疗机构卫生人员流出状况进行调查,结合马斯洛需要层次理论和温勒理论对卫生人员流出的原因进行分析,为促进基层医疗机构卫生人才队伍的稳定提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

以吉林省某市基层医疗机构2013-2017年流出的卫生人员为研究对象,流出人员包括卫生技术人员、其他专业技术人员、行政管理人员、工勤技能人员和其他人员,不包括退休人员。

1.2 研究方法

运用普查的方法对吉林省某市基层医疗机构2013-2017年流出的卫生人员情况进行调查,分析基层医疗机构卫生人员的流出情况,主要包括流出人员的特征(性别、年龄、学历、职称、岗位等),流出原因和流出人员去向。

1.3 统计学方法

利用Excel 2010对数据进行录入整理并建立数据库,采用SPSS 24.0软件对数据进行描述分析、t检验和χ2检验。

2 结果

2.1 基层医疗机构人员流出总量及变化趋势

2013-2017年吉林省某市基层医疗机构共计流出卫生人才241人。人员流出呈现活跃态势。除了2016年,2013-2017年间人员流出呈现递增趋势,由2013年的25人增加到2017年的77人,增幅208%,2015年同比上一年度增幅最大,为113.8%。见图1。

图1 2013-2017年吉林省某市基层医疗机构人员流出总量及变化趋势

2.2 基层医疗机构人员流出的人口学特征

基层医疗机构人员流出男女比例失调,年轻人流出人数偏多。其中男性从2013年的16人增加到2017年的29人,增幅81.3%,共计流出109人,占流出总人数的45.2%;女性流出人数从2013年的9人上升至2017年的48人,增幅433.3%,共计流出132人,占比54.8%,女性流出人数是男性的1.21倍。经统计45岁以下人员流出186人,占比77.18%,是45岁以上人员流出人数的3.38倍,人员流出数量随着年龄的增长而减少。

从人员流出的学历和职称来看呈现高学历低职称的现状。大专及以上学历共计流出159人,占流出总人数的66.0%,其中研究生学历11人,本科学历69人,大专以下学历共计流出82人,基层医疗机构高学历人员流出严重。从人员流出的职称分布情况来看,正高和副高职称共计流出10人,占比8.2%,中级职称流出25人,占比10.4%,初级(师级)及以下职称共计流出196人,占比81.3%。初级(师级)及以下职称人员流出数量呈现逐年递增的趋势。

数据分析结果显示,基层医疗机构卫生人员流出以医疗护理岗位为主体。医疗人员共计流出99人,占比41.1%;护理人员共计流出57人,占比23.7%;医技人员流出了16人,占比6.6%;药剂人员流出了15人,占比6.2%。医疗和护理人员共计流出156人,占比64.8%。医护岗位是基层医疗卫生机构人员流出的主体,护理人员的流出呈现逐年上升的趋势。

人员流出的主要方式是辞职,5年内共计辞职129人,占比53.5%;其次是人员调出,共计65人,占比27.0%。基层医疗机构流出人员的主要去向是省内,此类人员有91人,占比37.8%。见表1。

表1 2013-2017年吉林省某市基层医疗机构人员流出比较 n(%)

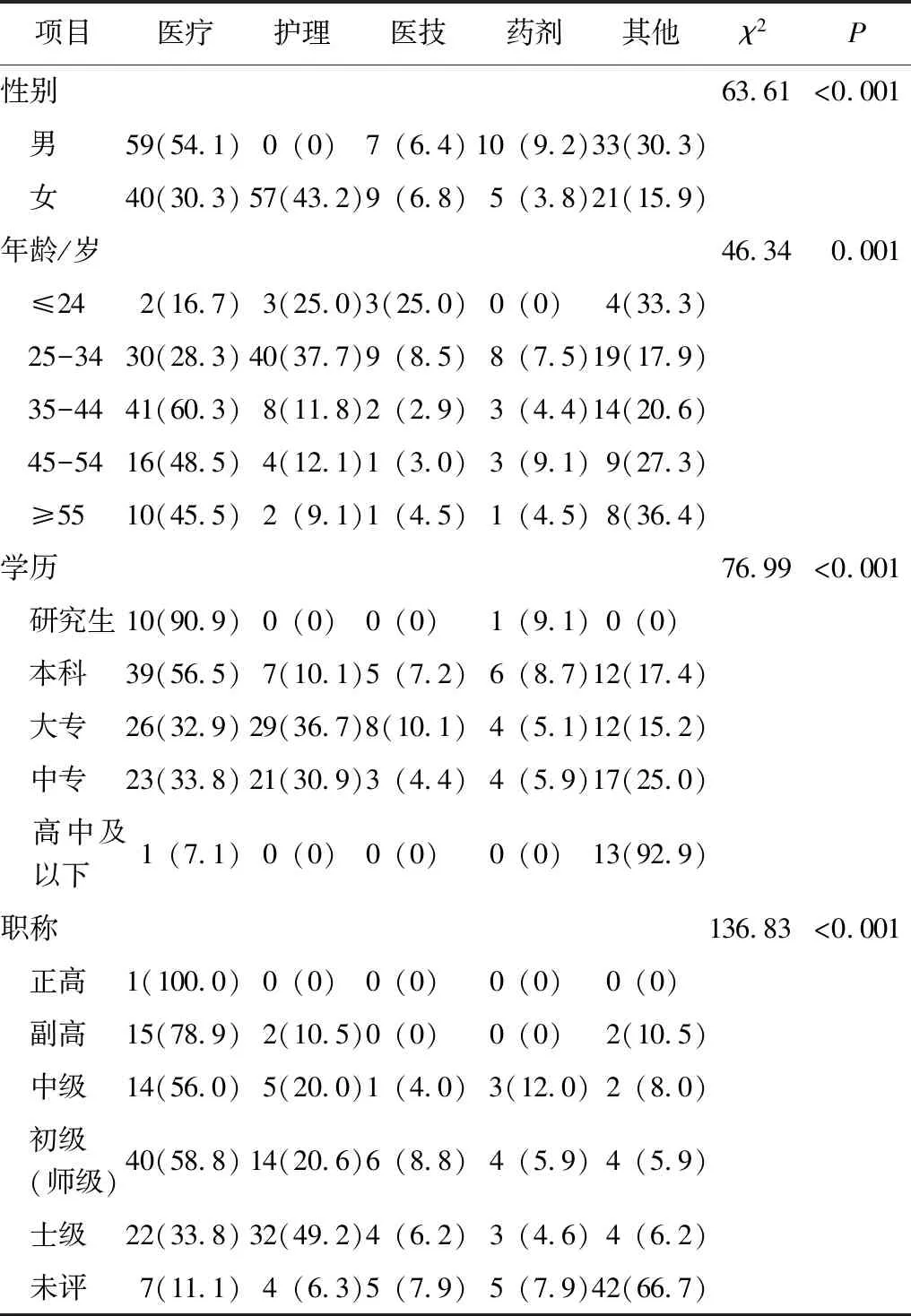

2.3 不同岗位人员流出情况的单因素分析

结果显示不同岗位类别人员流出情况在性别、年龄、学历和职称方面比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。从性别分布情况来看,医疗和药剂岗位男性流出人数高于女性,护理岗位流出的人员都是女性。从年龄结构看,医疗岗位流出人员主要集中在25-34岁和35-44岁年龄组,共计流出71人(71.1%),护理、医技和药剂岗位流出人员主要集中在25-34岁年龄组,护理岗位25-34岁年龄组流出40人(70.18%)。从学历分布情况来看,医疗岗位流出人员以本科和大专学历为主,共计流出65人(75.75%),护理岗位流出人员以大专和中专学历为主,共计流出50人(87.72%)。从职称分布情况来看,医疗岗位流出人员主要集中在初级(师级)职称,流出了40人(40.40%),护理岗位流出人员主要是士级职称,流出了32人(56.14%)。见表2。

表2 2013-2017年不同工作岗位流出人才人口学特征分布比较 n(%)

3 讨论

3.1 基层医疗机构人员流出数量整体呈上升趋势

本研究结果显示,2013-2017年基层医疗机构人员流出日趋活跃,基层医疗机构成为上级医疗机构人才培养的摇篮。另外流出人员中女性所占比例远高于男性,可能由于基层医疗机构中女性员工基数大,尤其是护理岗位流出人员全部是女性,从而提高了女性员工流出人数占比。

3.2 流出人员呈现年轻化、高学历、低职称的特点

从流出人员的年龄结构分布来看,流出人员以25-34岁年龄组为主,占比43.98%,卢娟的研究中指出年轻员工更愿意更换工作,尝试新的挑战,年龄越大的员工工作稳定性越高[2]。年轻员工大量流出,使得基层医疗机构的人才年龄梯队断层,对基层医疗机构的可持续发展形成一定的阻碍。基层医疗机构卫生人员学历偏低,主要以大专、中专为主,本科以上学历的人数较少,人员流出呈现高学历低职称的现状,本科学历人员2013年流出了2人,2017年流出了28人,增加了14倍,2013-2017年初级(师级)及以下职称流出人数呈现上升的趋势,基层医疗机构由于工作环境、卫生资源以及薪酬待遇等条件相对较差,对于学历为本科和研究生的人才吸引力差,张扬的研究结果显示基层卫生人才队伍学历与职称的高低直接影响基层医疗机构基本职能的发挥[3]。

3.3 医护人员是人员流出的主体

医疗护理岗位流出的人数占流出总人数的64.8%,是流出的主体,卫生人员流出的主要方式是辞职,结果显示有53.5%的卫生人员辞职,闫丽娜等人的研究中指出基层医疗机构的社会认可度低,职业发展前景不好,缺乏激励机制和绩效考核制度[4],其次近年来公立医院不断扩张以及国家对于建立民营医院的支持,导致医疗和护理岗位人员需求增加,由于高额的薪酬待遇与良好的工作环境的吸引,促进了基层医疗机构医护人员的流出。

4 建议

4.1 优化薪酬结构,提高收入水平

马斯洛需求理论将人的需求分为生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求和自我实现5个层次,基层卫生人员的薪酬水平较低,无法满足卫生人员的生理需求和安全需求,因此要提高基层人员收入水平,完善绩效考核制度,优化薪酬结构,提高乡镇卫生院卫技人员待遇[5]。在纵向上,基层服务人员的薪资水平应该达到同行业平均水平之上。在横向上,要和基层其他行业的人员进行对比,如教师、公务员等,应使其达到平均水平之上,满足基层卫生人员的基本需求以保持人员的稳定和流入。

4.2 改善工作环境,建立医院文化

针对人员流动,美国心理学家温勒提出了场论,一个人所创造的绩效,与其所处的环境有密切的关系。如果一个人的工作内容与所学专业不相符,或者与领导、同事、下属之间的关系紧张,那他的表现往往达不到预期。而绝大多数员工在面临恶劣环境时,无力改变,只会选择更换[6]。因此应改善基层医疗机构的工作环境,建立良好的医院文化。政府应加大基层医疗机构的基础设施建设的投入,在改善工作环境的同时吸引患者前来就诊。建立尊重人才、爱护人才、以人为本的医院文化,将医院的发展目标与个人的发展目标相结合,充分发挥卫生人员的个人价值[7]。

4.3 明确自身定位,完善激励制度

基层医疗机构要明确自身的定位,根据定位确定基层医疗机构所需的人才以及需要提供的服务内容,不能盲目地招人用人,只有适合的才是最好的,因势利导建立合理的基层利益导向。同时

完善基层医疗机构卫生人才激励制度,合理规划其晋升和再学习道路,充分利用继续教育、进修和规培等多种方式培养专业强、业务强的骨干,然后发挥骨干的团队领导和帮带作用,逐步建立起一支服务能力较强的医疗团队。在编制、职称晋升和业务学习上给予基层卫生人员相应优惠政策。借助人员流动的自然特性,筛选出最适合乡镇卫生院发展的卫生人才,同时注重非经济激励手段留住人才,提高人才综合素质,形成基层人才的良性循环,确保基层医疗机构能够可持续发展。