基于无模板随机合成鸟嘌呤四聚体的荧光“开启”生物传感器用于粮食中呕吐毒素的快速检测

韩逸陶,孙立君,张 艳,宋晓杰,高 雪,王 丽,谢 刚

(国家粮食和物资储备局科学研究院,北京 100037)

呕吐毒素(deoxynivalenol,DON)[1],又名脱氧雪腐镰刀菌烯醇,是一种由禾谷镰刀菌和黄色镰刀菌产生的真菌毒素,主要污染小麦、大麦、燕麦和玉米等谷物,可在人和动物体内蓄积,具有致畸性、神经毒性、胚胎毒性和免疫抑制作用[1-2]。近年,DON己成为世界粮食污染范围最广、危害最重的真菌毒素类型之一[3]。我国[4]及世界各地[5]普遍制定了食品中DON的限量标准,联合国食品添加剂专家委员会规定人体对DON及其衍生物每日最大耐受摄入量为1 μg/kg[6]。因此,研究高效DON检测技术十分必要。

DON现有检测方法主要有仪器分析法[7-10]和快速检测法[11-13]。鉴于日常谷物检样量大、分析结果实时性高等特点,常规仪器法难以满足收购、市场执法等现场监测的需求。以免疫技术为基础的快检方法[12-13],虽己出现酶联免疫试剂盒和胶体金试纸条等产品,但在实际应用中仍存在抗原抗体批间差异大、交叉反应普遍、胶体金标记与修饰复杂等局限性。适体是一段寡核苷酸序列[14],作为一类新型识别分子能以极高的亲和力和特异性与靶标物结合[15],具有筛选条件温和、批间差异小、亲和力高、制备简单、费用低等优势,己广泛应用于食品安全、临床医疗、生物成像等领域[16]。目前适体生物传感技术多用于赭曲霉毒素A和黄曲霉毒素的分析[17-23],且多依赖于金属纳米颗粒、量子点、石墨烯等纳米材料[20-24],不仅增加合成与修饰的成本与复杂性,而且体系中的纳米材料还可能发生复杂对象的非特异性吸附,造成靶向信号淬灭或非靶向信号放大。因此如能利用核酸自身构象变化[25],开发新型生物材料用于传感器件的构建,将有效降低方法复杂性及背景信号的干扰。鸟嘌呤四聚体(G-quadruplex,G4)[26-28]是一种由富含鸟嘌呤排列的特定DNA序列组成的高度折叠核酸结构,能够选择性结合有机荧光分子,从而显著提高荧光强度,其作为高效的分析工具目前己用于小分子、离子、核酸、蛋白等多种目标物的分析[28-31]。G4的传统形成方式模板依赖性高,无模板随机聚合G4的生成形式[29-31]将大大简化操作,实现目标物的免标记分析。

本研究基于无模板生成G4方法和其荧光染料增强性质,利用核酸外切酶的酶切作用,建立一种荧光“开启”的DON传感检测方法。该方法无需标记,体系初始没有G4的核酸序列,信号分子探针的生成免模板依赖,具有简单、快速、成本低、背景信号小等优势,可显著提升方法灵敏度、选择性与检测范围等分析性能,应用于粮食及其制品中DON的定量分析。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

核酸外切酶(exonuclease I,ExoI)、末端脱氧核苷酸转移酶(terminal deoxynucleotidyl transferase,TdT)北京纽英伦生物技术有限公司;DON适体序列(S)5’-GCATCACTACAGTCATTACGCATCGTAGGGGGGAT CGTTAAGGAAGTGCCCGGAGGCGGTATCGTGTGAA GTGC-3’、脱氧核苷三磷酸(dNTPs,包括dGTP、dATP和dTTP) 生工生物工程(上海)股份有限公司;DON、玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN)、黄曲霉毒素B1(af l atoxin B1,AFB1)、赭曲霉毒素A(ochratoxin,OTA)、伏马毒素B1(fumonision B1,FB1)、T-2毒素(T-2 toxin,T-2)、硫黄素T(thiof l avin T,ThT) 北京百灵威试剂公司。实验用水均为18.2 MΩ·cm的Millipore超纯水,其余试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

F97 Pro荧光分光光度计 上海棱光技术有限公司;WFH-204B手持式紫外灯 上海精科实业有限公司。

1.3 方法

1.3.1 传感器构造及检测原理

基于核酸外切酶ExoI的酶切反应及无模板随机合成G4方法,如图1所示。当有DON存在时,DON与适体(S)发生特异性结合,形成的复合物能够阻碍ExoI从3’到5’方向上剪切单链DNA,保留适体DNA的3’-OH末端[14-15,18-19,31]。在富含dGTP的底物池dNTPs中,末端脱氧核苷酸转移酶TdT延3’-OH端聚合,获得随机排列的富含鸟嘌呤DNA长链,进而生成多个连续G4结构,利用其可增强染料分子ThT荧光强度的性质,实现“开启”的荧光信号输出;当DON含量较低时,适体DNA被ExoI剪切,体系中无3’-OH的DNA存在,TdT执行聚合鸟嘌呤序列的行为受阻,无法形成G4结构而信号降低,以此建立DON传感检测方法。

图1 基于无模板随机合成G4的DON检测原理图Fig. 1 Schematic illustration of the detection of DON based on randomly arrayed G4

1.3.2 无模板合成G4结构

将含有1 µmol/L适体、2 U/µL TdT和1 mmol/L dNTPs(dGTP 50%、dATP 40%、dTTP10%)的溶液混合于20 µL缓冲体系(20 mmol/L CH3COO-Tris、50 mmol/L CH3COOK、10 mmol/L (CH3COO)2Mg、0.25 mmol/L CoCl2,pH 7.9),37 ℃温育60 min,于70 ℃加热10 min终止反应;之后加入终浓度为2 μmol/L的ThT于100 µL缓冲体系(10 mmol/L Tris-HCl、40 mmol/L KCl,pH 7.2),室温反应2 min。在425 nm波长处激发,检测460~520 nm的荧光光谱,狭缝宽度均为5 nm。

1.3.3 方法可行性验证

将含有1 µmol/L适体与60 ng/mL的DON于10 µL溶液中混合反应5 min;之后ExoI按2 U/µL的添加量加入15 µL缓冲体系(50 mmol/L Tris-HCl、10 mmol/L MgCl2、100 mmol/L NaCl、100 µg/mL BSA,pH 7.9),37 ℃温育30 min,于80 ℃加热1 min终止反应;随后将上述混合液按1.3.2节替代其中适体进行操作,检测荧光光谱。

1.3.4 传感界面优化

1.3.4.1 TdT酶反应条件

考察不同TdT添加量(0、0.1、0.5、1、2、4、6、8、10 U/µL)和不同聚合温育时间(2、5、10、20、40、60、80、100 min)生成G4结构后的荧光光谱,除TdT浓度与其反应时间变化外,其他操作同1.3.2节。

1.3.4.2 dNTPs底物池的组成比例

考察不同比例dGTP(50%、60%、70%、80%、90%、100%)、dATP(0%、10%、20%、30%、40%、50%)和dTTP(0%、10%、20%、30%、40%、50%)组成的dNTPs(dGTP+dATP+dTTP=1)底物池生成G4结构的荧光光谱,操作同1.3.2节。

1.3.4.3 ThT荧光增强条件

考察不同ThT浓度(0、0.1、0.5、1、2、4、6、8、10 μmol/L)和不同反应时间(0、0.5、1、2、5、10、20、30 min)的G4荧光光谱,除ThT浓度与其反应时间变化外,其他操作同1.3.2节。

1.3.4.4 ExoI酶切条件

考察不同ExoI添加量(0、0.1、0.5、1、2、4、6、8、10 U/µL)和不同温育时间(1、2、5、10、20、30、40、50、60 min)的G4荧光光谱,除ExoI添加量与其反应时间变化外,其他操作同1.3.3节。

1.3.5 DON的定量检测

在最佳条件下,考察体系中加入不同质量浓度DON(0、0.1、0.5、1、5、10、2、40、60、80、100、1 000 ng/mL)的荧光光谱,操作同1.3.3节,测定方法检测限及线性范围。

1.3.6 特异性、重复性和稳定性分析

分别将终质量浓度为120 ng/mL的ZEN、AFB1、OTA、FB1和T-2毒素代替60 ng/mL的DON,按1.3.3节检测荧光光谱,评价方法特异性。在相同实验条件下,对60 ng/mL DON平行进行10 次检测,评价方法重复性。在相同实验条件下,连续10 d对60 ng/mL DON进行检测,每天平行3 次取平均值,评价方法稳定性。

1.3.7 小麦与玉米加标回收率实验

小麦和玉米的阴性样品粉碎后通过20 目筛,准确称量10 g,加入20 mL 20%甲醇溶液,振荡2 min,静置1 min,取1 mL上清液于4 000 r/min离心1 min,取上清液稀释10 倍,之后向稀释液中分别加入终质量浓度0、0.5、5.0、50 ng/mL DON溶液作为待测液,按1.3.3节检测荧光光谱。每种加样量重复5 次,取平均值,测定方法的加标回收率与相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)。

1.4 数据处理

如未说明,所有数据取3 次重复实验结果的平均值。

2 结果与分析

2.1 无模板随机合成G4结构

G4结构的传统形成方式一般需要严格按照3 个鸟嘌呤连续排列的特定核酸组成,序列是人工筛选的DNA或自然界存在的端粒或基因启动子。TdT[26-28]是一种特殊的聚合酶,无需模板即可催化DNA的3’-OH端,延伸出几乎随机排列的DNA序列,通过改变底物池dNTPs的组成,从而调控TdT产生DNA的组成。当底物池富含dGTP时,能够随机聚合生成富含鸟嘌呤的DNA长链,进而形成多个连续G4单元。该G4结构可与荧光染料ThT发生堆叠,显著提高荧光信号[23-28]。图2展示了适体DNA(S)在富含dGTP的底物池中经TdT催化后,使ThT分子的荧光增强(曲线c),该荧光在425 nm处激发,最大发射波长为485 nm。相比体系中仅含有ThT(曲线a)或S与ThT的混合物(曲线b)时,曲线c荧光强度提升约91 倍。插图中展现了免模板生成的G4具有良好的荧光增强性能,可通过紫外光照射,直接被肉眼观察到。

图2 TdT催化的无模板随机生成G4结构的荧光光谱图Fig. 2 Fluorescence spectra and photography (inset) of the TdT-generated G4 system

2.2 可行性验证

为了验证检测原理的可行性,实验考察加入DON前后体系的荧光光谱,结果如图3所示。曲线a表示适体S经TdT作用形成的连续G4结构,具有较强的荧光增强效果;曲线b为S中加入ExoI剪切后,TdT聚合作用的光谱图,结果显示485 nm波长处荧光信号显著下降,说明DNA被ExoI降解后可抑制TdT聚合生成G4;曲线c表示S与60 ng/mL DON混合后再加入ExoI的荧光光谱,信号显著恢复,提升约33 倍,与曲线a的G4荧光强度相当,说明DON与适体结合后可形成稳定的复合物,能够有效阻碍ExoI酶切作用,完整的3’-OH可引发TdT聚合生成G4而产生荧光。插图中可观察到单独加入ExoI时基本上没有任何光(曲线b),而含有DON的体系(曲线c)呈现出与G4结构(曲线a)相同的明亮绿光,这和荧光“开启”的DON检测原理一致。

图3 无模板随机合成G4方法用于DON检测的可行性验证Fig. 3 Verification of the feasibility of the method based on randomly arrayed G4 for detection of DON

2.3 传感界面优化结果

2.3.1 无模板G4结构生成条件

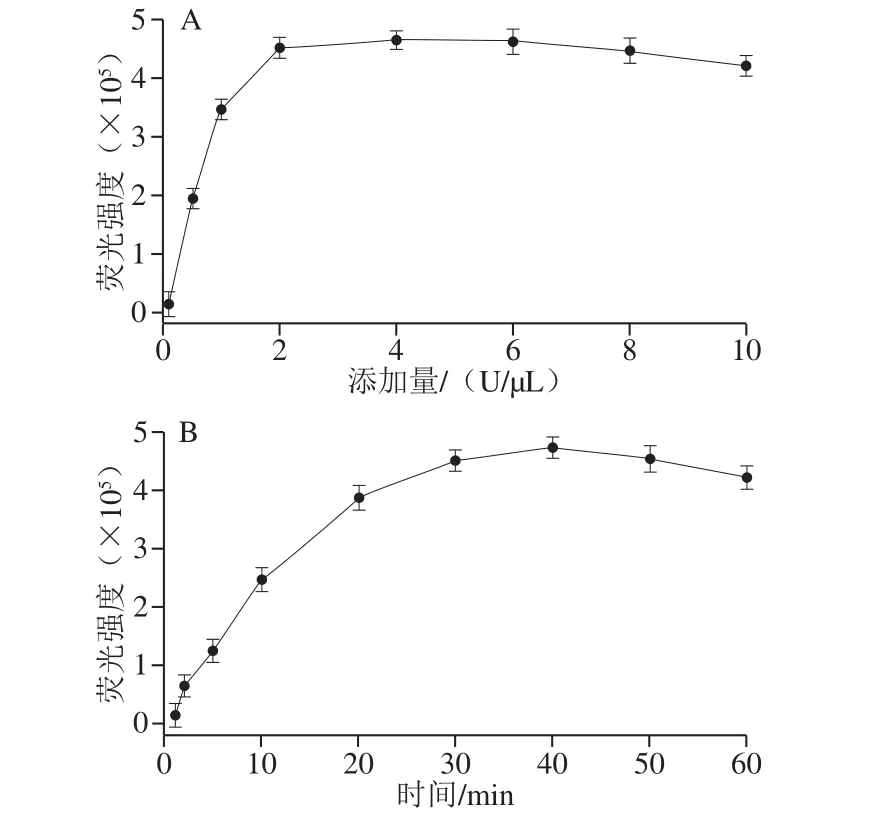

图4 TdT添加量(A)与聚合时间(B)的优化Fig. 4 Optimization of TdT concentration (A) and incubation time (B)

无模板G4结构的形成依赖于高效的TdT聚合反应,对TdT添加量及DNA聚合延伸时间进行考察,如图4所示。随着TdT添加量不断升高,485 nm波长处的荧光强度不断提升,2 U/µL为其最佳反应量,过高的TdT添加量并不会显著增加信号响应(图4A)。聚合时间在60 min左右时,反应可达到平衡,延长时间,荧光值略有下降(图4B)。因此,在后续操作中,TdT添加量和聚合时间分别为2 U/µL和60 min。

优化dNTPs底物池的组成比例。由于聚合DNA链碱基组成很大程度上取决于dNTPs底物池的组成,因此可通过加入高比例dGTP(占总dNTPs含量50%以上)调控合成富含鸟嘌呤DNA链。考虑到胞嘧啶对鸟嘌呤的干扰,仅考察不同组成比例dGTP、dATP和dTTP对生成G4结构的影响。图5展示了底物池中dATP(x轴)、dGTP(y轴)和dTTP(1-dATP-dGTP)组成比例的优化结果。当dATP、dGTP和dTTP比例为4∶5∶1时,485 nm波长处荧光值最高(红色柱),聚合而成的DNA长链执行染料分子荧光增强的效果最好。

图5 TdT聚合反应时dNTPs底物池组成比例的优化Fig. 5 Optimization of composition of three-component substrate pool in TdT polymerization

2.3.2 G4结合染料的荧光增强条件

图6 ThT与G4特异性结合时ThT浓度(A)和反应时间(B)的优化Fig. 6 Optimization of ThT concentration (A) and reaction time for specific binding between G4 and ThT (B)

对G4堆叠荧光染料分子ThT引发荧光信号增强的过程进行优化,如图6所示。随着ThT浓度的提高,G4荧光强度不断增强,当ThT浓度为2 μmol/L时效果最佳(图6A)。图6B中发现该荧光增强过程很快,2 min己完全能够满足检测要求,因此后续操作中ThT与G4仅作用2 min。

2.3.3 核酸外切酶切条件

当1 µmol/L的DNA与2 U/µL的ExoI作用时,剪切效果最好(图7A)。ExoI的酶切效率随反应时间延长而提升,当反应时间为30 min时,荧光强度趋于稳定,继续酶切并不会显著提高剪切效率(图7B)。因此,将2 U/µL和30 min作为最佳酶切条件。

图7 ExoI添加量(A)与酶切时间(B)的优化Fig. 7 Optimization of ExoI concentration (A) and incubation time (B)

2.4 DON的检测结果

图8 不同质量浓度DON的荧光光谱图(A)和DON质量浓度与485 nm波长处荧光强度的关系曲线图(B)Fig. 8 Fluorescence spectra of randomly arrayed G4 with DON at different concentrations (A) and linear relationship of fluorescence intensity at 485 nm with different concentrations of DON (B)

基于己优化的实验条件,利用构建的无模板G4传感器对DON进行定量检测。图8A显示:随着DON质量浓度从0~1 000 ng/mL的增加,发射光谱荧光信号逐渐升高。图8B中DON质量浓度与485 nm处荧光强度的关系曲线表明,该传感方法在0.1~60 ng/mL范围内具有良好的线性响应,线性回归方程为y=7 275.39x+10 479.34,R2=0.997 7。当信噪比为3时,DON检测限可低至10 pg/mL。目前己报道的DON定量分析多为仪器法和免疫分析法,相比传统的检测方法[7-12],该生物传感法展现了更佳的检测优势(表1),具有更低的检测限和较宽的线性范围。这主要是由于“开启”信号的分析方式在体系初始状态下没有可形成G4的DNA序列,不仅非模板依赖、免除信号分子标记,操作简单,而且实验结果背景响应值低,可显著提升方法检测DON的传感分析性能。

表1 比较多种检测DON的方法Table 1 Comparison of several methods for DON detection

2.5 方法的特异性、重复性与稳定性

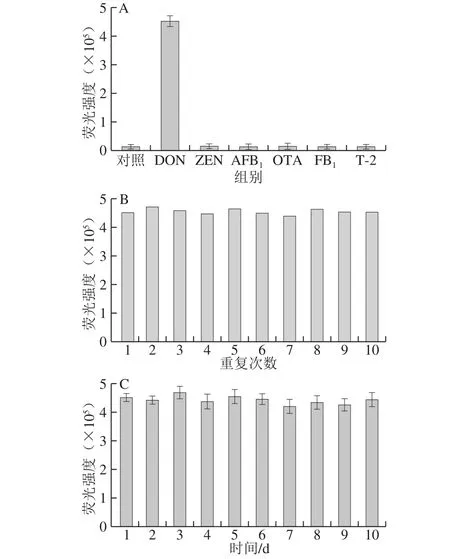

图9 适体传感器的选择性(A)、重复性(B)和稳定性(C)Fig. 9 Selectivity (A), repeatability (B) and stability (C) of the proposed fluorescent aptasensor

利用ZEN、AFB1、OTA、FB1和T-2真菌毒素对该传感方法的特异性进行研究。图9A表明:即使5 种真菌毒素浓度2 倍于DON,其相应的荧光强度也无明显上升,表明构建的传感器具有良好的特异性与选择性,其他种类真菌毒素不会影响检测系统。此外,对方法的重复性和稳定性进行评估。利用该免模板策略对DON进行10 组平行检测实验,计算RSD在2.8%以内,结果如图9B所示。如图9C所见,同时连续10 d监测同一质量浓度的DON含量,RSD小于3.5%。上述结果表明本方法可靠,具有很好的重复和稳定性能。

2.6 小麦与玉米加标回收率实验结果

为了评价构建的DON检测方法的实用性,进行小麦和玉米2 种粮食的加标回收实验。取经处理后的小麦和玉米稀释液,分别添加终质量浓度为0、0.5、5.0、50 ng/mL的DON,用该传感方法检测其中DON含量。表2显示,方法回收率在94%~112%之间,RSD为3.4%~4.9%,表明本方法在应用于实际样品DON的检测中具有较高的准确性。

表2 基于无模板随机合成G4传感方法的小麦与玉米中DON加标回收率Table 2 Recoveries of DON in spiked wheat and corn samples based on randomly arrayed G4

3 结 论

基于无模板随机合成G4策略以及核酸外切酶的酶切作用,建立DON的荧光检测方法。在最佳分析条件下,DON的检测线性范围为0.1~60 ng/mL,检测限为10 pg/mL,同时具有良好的特异性、重复性与稳定性。将该检测方法应用于添加DON的小麦和玉米样品进行测试,回收率在94%~112%之间,RSD在3.4%~4.9%之间,表明本方法在实际样品分析中具有较高的准确性和可靠性。该方法采用荧光“开启”的检测模式和免模板分析策略,能够显著降低检测的背景信号,相较现有仪器方法和免疫方法,具有简单快速、低成本、免标记、灵敏度高等优点。本研究以期为基于适体的DON传感检测提供理论依据和方法借鉴,进而应用于粮食收购、市场执法等现场DON的定性定量分析,同时有望进一步为食品中其他种类真菌毒素及生物污染物的监测与控制提供新的研究思路。