他赋予了弦乐更灵魂性的表达

詹湛

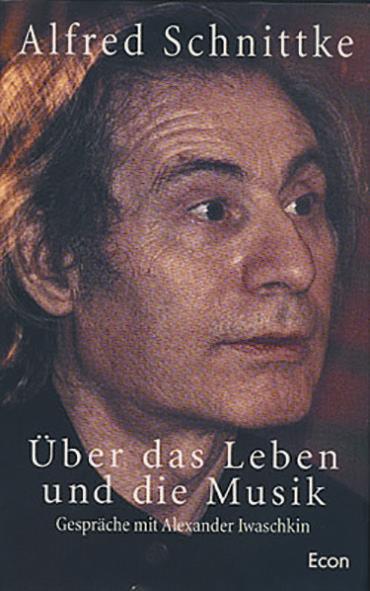

曾有这么一句格言:“音乐,谱写起来应该好像那些既定的法则不存在才对。”它出自每一位室内乐爱好者都不会忽略的二十世纪苏联作曲家——阿尔弗雷德·施尼特凯(Alfred Schnittke)。

在施尼特凯两百余部的创作中,弦乐四重奏虽然不惹眼,却非常重要。它们既折射出了大环境对他的影响,也映照着他的内心准则。记得我最早被它们所吸引,就是从《第二弦乐四重奏》的次乐章开始的。一发声便使人感到震惊——极不和谐的动机在高速运行、灌注、融合中形成了持续缠绕和连接。听着这段音乐,我简直有点为演奏它的弦乐组合捏把汗:这得需要多高的敏锐度,才能牢牢“咬”住这精妙的平衡?

音乐学者无奈地承认道,严肃音乐的倾听大约就是对音乐既成范式的一种领会(entendement)。但如果说音乐代表了风格定式的组合,那么究其根本意义,是离不开对纯然情感底色流露的依赖的。让我们试着回想一下,是不是每位作曲家成熟时期所创作的弦乐四重奏都让我们窥见了其独特心灵的一角?好像没有例外。无需太多的理解,就能体会到施尼特凯的音乐在绷紧、冥想与高贵的傲气间做着逡巡与切换,而突然冒出的惊恐与酸涩,也会猝不及防地把你击中。

过去,我曾对德国当代作曲家维尔纳·亨策的作品很感兴趣。在聆听时,我发觉他对模糊调性上的弦乐张力使用令人称绝,他似乎想一口气跨越以往德奥传统风格中的条条沟壑。不过,亨策的四重奏也好,乐队作品也罢,其完成方式偏偏捎带上了某种悖论的意味,让你不知是该继续听下去,还是该按下“暂停”键。末了,总不免自我安慰道:看来,聆听二十世纪的音乐,演化成了某种程度的“智力练习”。不只是外行人,哪怕内行人也要望而却步了!

直到有一天,我聆听了施尼特凯的一部分作品,我觉得这一论断或许应该做出调整了。从他作品中我能明晰地感受到,其自信心的来源并非是作品外露的结构或调性,而是那种基于奥秘情绪的和弦组织与音色扭结。这蕴藉于内在的惊人说服力,实际上是作曲家经年累月的体悟所熔铸而成的。

施尼特凯所身处的俄罗斯音乐传统的多重“遗产”,可以说丝毫不比维尔纳·亨策之于德奥“遗产”弱。更何况,他所游刃有余的是所谓的“复风格法”——复风格(polystylism)也可以翻译为“多样式主义”。在美术领域,“复风格”是指一种拼贴效果。施尼特凯将各式庞杂的音乐素材长时间地连续起来,但又摆脱了极简主义音乐的单调感。在他的作品中,常会听到各个声部形态各异的语句游移不定,但这丝毫无碍他去追寻与构建某种宏观的情绪涌动,因为这在他的心中早已有了铺垫。

《第一弦乐四重奏》(创作于二十世纪六十年代)的开头是冷峻而阴沉的。第二乐章名为“卡农”,这显然是一个关于作曲家如何在“不和谐”的基础上使用旧体裁的好例子。乐章整体速度缓慢,十分沉重,他从第二维也纳乐派的十二音体系中借鉴了一些动机的延展性。

《第二弦乐四重奏》是1980年的作品。在这部作品创作期间,施尼特凯的朋友、电影导演谢毕德科(Larissa Efimovna Chepitko)过世了。乐曲开端处雾霾一样的感觉似乎是在指代葬礼场合般的宗教仪式。第二乐章与第一乐章形成了极大的对比,这突然的转变值得人们深思,就像安静到极点的地表下隐藏着一座火山一般。

《第三弦乐四重奏》是施尼特凯向贝多芬四重奏组致敬的作品,创作于1983年。震荡过后,素材变得沉思化,或能这样认为:从“激烈”一面的施尼特凯进入“沉思”一面的施尼特凯后,孕育性的内容才刚开始清晰地表露出来。譬如第一乐章的后半部分,长线条、近乎毁灭式的浓重和弦内部,竟也浮现出了轻盈的步伐。这瞬息万变的音色,在弦乐四重奏中十分独特。施尼特凯使用了外在素材,我们从中能辨认出不少错综复杂的音乐史“材料”——除了肖斯塔科维奇的代表性要素,还有贝多芬和拉絮斯(后者发生在它快板乐章的开始处),但他并未去模仿某个人,他只是带着他自己独有的思考,对那些音乐素材做出了映射、提炼与加工,故而显得别开生面。

贝多芬弦乐四重奏的基因在第二乐章开头被呈示得再清晰不过,那也许是施尼特凯喜爱的、迫切而有张力的东西。可是,拉絮斯为什么又出现在了这里?时不时让有祈祷色彩的文艺复兴时期的旋律穿插其中。杰苏阿尔多一样的声乐碎片的惊鸿一现,是想唤回那祈祷的语境吗?到了第四乐章,肖斯塔科维奇“第八弦乐四重奏式”的开场过后,冒出了色彩丰富的脉动肌理。

如果说施尼特凯《第三弦乐四重奏》的基本特征是在绵延不断的借鉴中回顾西方室内乐的沿革(他心里应该是把肖斯塔科维奇的“D—S—C—H”动机放在很高的位置),那么《第四弦乐四重奏》则属于又一种崭新的气质类型。前文提到过,《第二弦乐四重奏》写于1980年,《第四弦乐四重奏》虽然写于1989年,但两首作品的基调有着相似之处,都与沉痛的感情有关,但不同点在于前者让人联想到哭泣(辅助以赞美诗中的隐形旋律),而后者更像是在情感的沼泽里等待许久后沿着一条张力超乎寻常的绳索慢慢抽身出来的过程。

将“慢”之旗帜鲜明地进行到底的《第四弦乐四重奏》,长度几乎是其他另外三首的两倍(通常演奏达到三十八分钟,其余四重奏一般是二十多分钟一首)。它有着五个乐章,其中三个广板乐章已经不能用“较慢”来形容了,因为它比施尼特凯其余三首四重奏里所有标为“Lento”的乐章还要迟缓得多。如此一来,我们联想起肖斯塔科维奇最后一首弦乐四重奏——《第十五弦乐四重奏》中哀悼场景般的速度,也就不怎么奇怪了。

自然还有比速度更关键的东西。《第四弦乐四重奏》之所以更为重要,是因为之前所写的三首弦乐四重奏在这得到了某种程度的“总结”。能称得上“总结”,我想那是因为作曲家深刻挖掘的弦乐音色之韵味在贯穿全曲的高度专注感中被萃取到了极致。正是这一要素维系着整部作品的意义——一种灰暗的“灵魂不散”。

谱写这首四重奏时,作曲家的生活状况并不如意,或者说,毁灭性的打击才刚过去不久。亚历山大·伊瓦什金(Alexander Ivashkin)在《施尼特凯生平大事记》中叙述到,1985年7月19日,施尼特凯在黑海附近度假时第一次中风,被医院三次判定了临床死亡,但最终都顽强地挺了过来。

兴许是因为之前看到了令他感到不快的社会现象,《第四弦乐四重奏》的旋律结构下潜藏着一些带有“绝望感”的东西,像在痛苦的神情中回顾着往昔,偶尔欣然地朝未来望去时一样,有着悲伤和失落的情绪飘在风里。第一乐章是缓慢至哽咽的广板。第二乐章由拨弦开场,如果说碎片编织的纹理与诗意气质比较接近贝尔格,在能量的灌注方面借鉴了韦伯恩,那么以强烈半音搭配比贝尔格和韦伯恩更愉悦洒脱的流动,或许才是施尼特凯最具自我化的亮点。

第三乐章中,大批量白噪音般的声音蜂拥而至。虽然怆然的滑音线条——如果可以谓之“线条”的话——多少能分辨出来,但就像你到后现代影片中辨识场景和人物时一样困难。冲击力很大的另一层缘由则来自极端音区上的音色涂抹。第二乐章快板,推进得很果断。第三乐章又到了极端音区,一切如同被加稠、黏住、停滞了。第四乐章充满赋格式的盤根错节,好像平衡木上搭着一群醉汉,但“他们”仍在不休不眠地盘着。到了第五乐章,纵然已将第四乐章异乎寻常的复杂浇灭,但对悲剧性的挖掘却持续到了最后一秒钟。一首四重奏当然可以基于如此的速度纹理去理解:“慢—快—慢—快—慢”,但更引人注目的应该是其中浓烈的颜色铺垫。我想,施尼特凯大约是想对四把弦乐器的组合做一番切实的革新。巴托克曾经也出现过类似的意图,只不过他们二人的手法不同。

施尼特凯不仅在音乐素材的使用上与肖斯塔科维奇有着一些交集,他对许多现代艺术门类乃至战后一些西方激进思潮也有过深刻体悟。“引用”旧素材之类的,凡是作曲家向来能信手拈来,但施尼特凯想要的革新,又岂是其他那些拼贴主义者能比得上的呢?粗犷、锋利、直接,四把提琴恐怕勾勒出了沉淀于心底的比肖斯塔科维奇还要难以释怀的东西(不约而同地,他们都喜欢中提琴)。虽然我们暂时无法得知,在技法上更先进一些的潘德雷茨基或利盖蒂曾经如何看待这位苏联的同行,但在擅长“直指灵魂”类的音乐里,施尼特凯应该足能列入前三位吧!

在遭遇中风之前,施尼特凯已有重要的《中提琴协奏曲》问世,曲中横向旋律上的多风格和纵向音高上高超的色彩叠置犹如对自己多年来体悟的汇报;而病后,随着渐渐康复,他于1985年9月底继续创作《第一大提琴协奏曲》,从此步入了旁人眼里崭新的声音世界(甚至有点像荒芜与被遗忘之地)。他大概并不知晓,很快苏联国内也将迎来戈尔巴乔夫实行改革开放政策。凑巧的是,那也是苏联经济最不错的一年,同时亦是走向下坡路的拐点。

施尼特凯一共谱写了八首完整的交响曲,第九首在九十年代初未能完成,作曲家就已经辞世,于是《第八交响曲》的首演就成了绝响。施尼特凯在他的所有交响曲中的拼贴运用是巨大的,他让乐队、声乐、室内乐、戏剧乃至电影音乐融杂于一处,借此不断提出各式各样的音乐本质性问题。作曲家在他并不太漫长的生命里创造了那么多“似是而非”的东西,以至于今天依旧有很多人听不懂他的音乐。

所谓的“复风格”或者“拼贴主义”是这么来的:对于前辈的遗产,不管是海顿、莫扎特还是帕格尼尼,施尼特凯都写过很多致意的片段,却没有在音乐的“上下文”中去允诺太多关联。有时,引用仅仅开启了一截崭新的空间;有时,那引用又像被罩上了薄纱。就拿一首《纪念斯特拉文斯基的卡农》来说吧,这是他以悲歌体裁向偶像斯特拉文斯基表示的敬意,通常与四重奏一同录制。说是献给斯特拉文斯基的,却并非是斯特拉文斯基的风格,意外地奏得缓慢而怆然,四把琴的抽泣像是已被积雪压得很低很深的松枝。我想,卡农写到这个份上,虽说是“卡农”,但早已不再是“卡农”了。

《第一交响曲》是施尼特凯的早期作品,写于二十世纪三十年代中期,有着如马勒般漫长的四个乐章。这里,拼贴风格被演化到了极致。一些与俄罗斯民族全无关系之物,与来自本土的鲜活声音混搭着,诸如东正教会里的祈祷和钟声,混合着奥地利的圆舞曲、海顿的交响乐片段,还加入了不期而至的打击乐、钢片琴与小号即兴段……简直就像在对音乐历史开着“不恭”的玩笑。

可是,面对着那巨大起伏和诡异反差,任何人都不能轻松地一笑了之。当施尼特凯让圆号等铜管奏出一个几乎不着调的动机,乐队立即模仿“制”出下一个时,你在瞬间听懂了:混搭式的拼贴效果并不是什么轻浮的玩笑,也非蓄意嘲讽,仅仅是在那个严肃的冷战历史大背景下,在压力之下被癫狂所催生出的东西。第二乐章开头处,在三角铁烘托下浮现出米约式的法国舞会氛围,加温后再度癫狂,而后忽又浓缩到了凄然的小提琴低吟上。第四乐章,竟能从笼罩着柴科夫斯基晚期乐队意味的开头,演化成爵士大乐队(Big Band)与斯特拉文斯基式的喧嚣,也真是“鹤立鸡群”的手段。他的交响曲好像在质疑传统的“交响性”——要写早已剥离了交响性的交响曲,还是充满着“硬核”交响性的非交响曲呢?一言难尽。

交响曲就不一一赘述了,施尼特凯那组著名的“大协奏曲”系列(Concerto Grosso)倒是无论如何不能回避:从平地峰峦地植入了改编基因的第一首,经由有着浓烈的仿巴洛克格调的第二与第三首(记得曾被教材用来作为现代音乐中和弦外音分析的样板),直到酒吧和乡村音乐底色强烈得几如荒凉西部片配乐的第四首,其共同点在于皆倚重着出色的弦乐表现。如果说“大协奏曲”系列有着宏伟的目标定位,那就意味着作曲家在试图去克服严肃音乐和娱乐音乐之间的巨大鸿沟。“即便我被扭断脖颈,也要坚持这样做下去”,这是他在书信中的承诺。在四重奏里,这一意图并不明确,但听完他的“大协奏曲”后(尤其是对弦乐做的钢筋铁骨的重新装配),你就理解了这言语里的深意。

已有印证,施尼特凯的这些作品不仅能幸存于苏联时代,在今天的世界乐坛依然受着欢迎。特别当人们熟悉了巴托克和肖斯塔科维奇的室内乐,愿意去认识、思考一切“不好听”的现代音乐里的确存在着太多“好听”的元素和成分,它们无疑能成为一份营养丰盈的补充。况且,当下一代人接过这份精神馈赠时,当初那些关于他到底算不算肖斯塔科维奇真正传人的讨论,一定早就听不见了。

既然任何艺术家的创作演化都有一定的连贯性可循,就让我们重新总结一下。施尼特凯为时代留下了四首可谓富含传记性的弦乐四重奏:谱写于1980年的《第二弦乐四重奏》,与写于二十世纪六十年代的《第一弦乐四重奏》之间,尽管相隔久远,但连贯性的思考迹象还是有的。写于1983年的《第三弦乐四重奏》标志着他决定转向所谓的复风格,捕捉着与马勒、肖斯塔科维奇、贝多芬间的亲缘关系。然而,从《第一弦乐四重奏》《第二弦乐四重奏》,到《第三弦乐四重奏》,虽能听出一种风格革新,却并不存在太激进的本质颠覆。至于时长漫漫的《第四弦乐四重奏》,其中充盈着的痛苦,可能才是具备真正个人印记的东西——即便那极严峻的追求会让人望而生畏。

有意思的是,早在四重奏系列之前,施尼特凱就已然挑战着更多室内乐体裁的传统属性。著名的钢琴五重奏就是一例。它写于《第一交响曲》谱写后的短时间内,也被认为是又一个艺术新巅峰。在第三与第四乐章里,无可替代的悲痛是我们所熟悉的。而第五乐章里,阴暗的弦乐奏着某种摇篮曲,独行的钢琴家则呢喃重复着他自己的调子,好像直到永远都不停下。在叹服如此私人化的表达之余,你会反思先前《第一交响曲》相形之下只是在“借助别人的声音而发出声音”了。

也巧,在施尼特凯的创作时期,西方乐坛陆续降生了一些试探性的四重奏新作。它们中的部分还算是保守的,另一些则已经被视作“听觉的灾难”。时代的烙印毕竟是极深的,听众们早已适应了贝多芬、莫扎特或勃拉姆斯室内乐中的完满与自洽。施尼特凯之弦乐使用,如瀑布般的戏剧性与暴力感之循环往复,在第一时间令听者合不拢嘴应属意料之内。

但在更严格的音乐意义上,不管是碎片化的分句、鲜有规则可循的结构布局(更多意义上只是和声在不断铺垫),以及在每一次速度爆发之后都紧随着一次销声匿迹的沉睡,这在暴力和冥想间的循环往复,不都是能真正掀开音乐史新篇章的现象级产物吗?不出其然,人们见证了日后出现的不少新作品都围绕着这一基调派生开去。多亏战后包容而开阔的“不确定”态度,二十世纪末的室内乐体裁间涌现出了更多有趣的方案:它们或富于民族与爵士效果,或绵延着新古典主义的生命力,在兼顾着丰富新颖的材料的同时,也借助着进阶的记谱法与演奏技法改造去吐露现代人的心声。如果说那些后来者之意蕴丰沛,应感谢施尼特凯这组作品奠定了先锋性的基石。

令人惊讶的是,我们几乎找不到施尼特凯的弦乐四重奏太多可供选择的全集录音。EMI公司下贝尔格四重奏组的录音里有一部分,搭配着里姆(Wolfgang Rihm)的《第四弦乐四重奏》。再早一些的话,肖斯塔科维奇组合和鲍罗丁组合在二十世纪七十年代都只留下了一两首四重奏的录音。1971年,发音多彩而细致的卡普拉洛娃四重奏组(Kapralova Quartet)将除了《第二弦乐四重奏》以外的三首一并压缩到了同一张唱片里。二十世纪八十年代末成立于匈牙利的凯勒四重奏组(Keller Quartet)向来对东欧近代新作了然于心,所以录制部分施尼特凯也就不奇怪了。二十世纪九十年代末,阿蒂提弦乐四重奏(Arditti Quartet)的版本(与巴托克、古拜杜丽娜的版本并置)获得过众口一辞的称赞。1994年,瑞典的塔勒四重奏组(Tale Quartet)在BIS公司录下了三首施尼特凯的弦乐四重奏,可惜缺了重要的《第四弦乐四重奏》。

所以,以上这些都比不上成立于二十世纪七十年代初的克罗诺斯四重奏组在Nonesuch公司留下的录音——一套真正具有里程碑意义的唱片。录制本套全集时,克罗诺斯组合的成员是:中提琴杜特(Hank Dutt)、小提琴哈灵顿(David Harrington)、谢尔巴(John Sherba)与大提琴让雷诺(Joan Jeanrenaud)。二十世纪九十年代末,头一回有人将施尼特凯的全部四首四重奏作为整体发行,其意义与影响巨大。

随着克罗诺斯四重奏组在二十世纪九十年代末发布完整的施尼特凯四重奏系列的重锤敲下后,另一些组合立即响应了趋势。例如,2010年自加拿大的莫利纳利四重奏组(Molinari Quartet)的一套由ATMA厂牌发行的产品就是高评分的例子。

版本的趣味在于,各演奏组合间的侧重点有所不同。近两年可发现,部分诠释可能过度强化了施尼特凯的戏剧与悲剧度,而忽略了其中渊渊绵绵的气度,便不那么打动人。

究竟是什么构成了音乐性的事实?“和谐”二字曾在数百年里都颠扑不破,可是现代音乐的旋律规律比之古典音乐,远远地擅长于建立在悬而不决的紧张与不协和上,由此让好像早已有了结论的问题开始扑朔迷离。

进入二十世纪,瓦雷兹率先认为音乐就是“组织起来的声音”,而某位现代派大师说的一句话更是振聋发聩:“什么是音乐?一切我准备听的东西,就是音乐了。”

兴许我们说不上是“组织声音意义”重要,还是“准备听”的状态更重要,但听众与作曲家的相通之处就在于:最独特的声音如果不来自作曲家心中的光,那就必须来自作曲家心中的阴影,再或者是一些无法勾勒其容貌,甚至是一些令他们感到不知所措的东西。

如果在聆听施尼特凯的音乐前能够事先领会这些背景,那就轻松多了。我常感慨,他在乐队作品中为小提琴声部而准备的“干货”(如《第一大协奏曲》如风卷松涛的托卡塔段)几乎是一绝,想不出还有哪位二十世纪晚期作曲家能比他做得更简练精悍而音响坚实。甚至,稍作改编,插上电,摇滚乐迷所喜爱的“灵魂食物”就出炉了!