白河国家级自然保护区川金丝猴的分布和数量

金贵祥,李沂韦,孙治宇,任宝平,冷志成,黎大勇

1.白河国家级自然保护区管理处,四川 九寨沟 623400;2.普洱学院,云南 普洱 665000;3.西华师范大学,西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川 南充 637009;4.四川省林业科学研究院,四川 成都 610081;5.中国科学院动物研究所,动物生态与保护生物学院重点实验室,北京 100101

川金丝猴是世界上现存叶猴类中分布最北界的一类物种,它们的社群由50~400 只个体组成。最初的报道表明,川金丝猴群内包含多个类似一雄多雌(One male units)集团的小社会单元,因此有学者很早就猜测川金丝猴的社群也是建立在OMUs基础之上的一雄多雌制重层社会群体,但很长一段时间内都未得到确认。最近的研究表明,川金丝猴的社群是由多个OMU 和一个以上的AMU 聚集而成的多水平社会结构,社群由多达10~20 个OMU组成,这些OMU 分别组成数个分队(Band)[4]。川金丝猴的OMU 内也是严格的只有1 只成年雄性存在,有2~8 只成年雌性与它们的后代,但不同的种群OMU 的大小存在变化。雌性川金丝猴的性成熟期早于雄性,雌性约4~5 岁,雄猴到7 岁左右性成熟。川金丝猴全年均有交配行为,但8~10 月为交配季节,孕期6~7 个月左右,多于2~5 月产仔[5]。

川金丝猴主要分布于四川、陕西、甘肃、湖北等地,有学者认为因地理隔离该物种已有亚种分化,分为四川亚种、秦岭亚种和湖北亚种,总数量约为10 000-15 000 只[1,6]。四川境内的川金丝猴主要分布于岷山山系、邛崃山系和凉山山系,其中岷山山系和邛崃山系分布数量较多[7]。近年来几乎没有凉山地区川金丝猴分布的相关报道。

四川省白河自然保护区是1963 年经原四川省人民委员会以“川农字第0191 号文”批准建立的以“川金丝猴为主的野生动物及森林生态类型的自然保护区”,是四川省建立最早最大的保护区之一[6]。2017 年晋升为国家级自然保护区,是目前所知的川金丝猴种群最大、密度最高、最具代表性的保护区[3]。进入21 世纪以来,尚无对白河国家级自然保护区内川金丝猴的种群分布和数量状况的综合性调查。因此,对白河国家级自然保护区内川金丝猴开展综合性的种群专项调查十分必要,结合调查结果能够为保护区内川金丝猴种群及其栖息地的有效保护管理提供科学依据。

1 研究方法

1.1 研究地点概况

白河国家级自然保护区地处岷山山系北段——四川盆地向青藏高原过渡的高山峡谷地带。保护区介于东经104°01′~104°12′、北纬33°10′~33°22′之间,最高海拔4 453m,最低海拔1 240m,相对高差悬殊3 213m,南北长约18.8km,东西宽约15.5km,总面积16 204.3hm2。其中林地14 457.7hm2,占总面积的89.2%(图1)。

保护区年均气温12.7℃,1 月平均气温1.8℃,7月平均气温22.4℃,年平均降水量为551.6~769.2mm,随海拔高度升高降水量增加,5~10 月降水量占全年降水量的82%~88%[3]。

保护区植被主要分为以下4 种类型:(1)常绿阔叶林,位于海拔1 500~2 000m 的山坡下部,是四川山地植被中常见的类型。(2)落叶阔叶林,位于海拔1 800m 以下,主要是阔叶树被砍伐或间伐所形成的次生群落。(3)针阔叶混交林,位于海拔2 000~2 700m,以针叶树种铁杉和桦木多种能形成一定优势的阔叶树种共同组成。(4)高山针叶林,位于海拔2 800~3 800 m 之间,是保护区植被重要的组成部分,主要有松科的松属铁杉属落叶松属圆柏属( )等植物[3]。

1.2 研究对象

白河国家级自然保护区川金丝猴数量较多,不同年龄/性别个体特征明显:(1)成年雄猴:个体较大且强壮,背部毛发和颈部针毛均较长,面部宽大,嘴角有嘴角瘤;成年雌性:个体较成年雄性小,面部较窄,背毛没有成年雄性长,颈毛短,乳头明显,没有或嘴角瘤较小。(2)青少年猴:个体较成年个体小,毛色较为暗淡(呈现灰白或黄色),因第二性征不明显,很难在野外分清雌雄。(3)婴幼猴:个体较小,出生后毛色呈现灰黑色,逐渐变为灰白色,大多数时间在母亲怀抱或左右活动,野外性别不容易区分[8]。

1.3 调查方法

白河自然保护区川金丝猴种群专项调查主要开展了两个方面的工作:川金丝猴分布与种群数量调查,主要采用访问调查结合川金丝猴采用集群地计数法,同时兼顾固定样线调查法。(1)访问调查。走访当地社区的村民、保护区工作人员和护林员,询问白河自然保护区猴群分布、活动范围、数量等情况,并做好记录。结合保护区多年的巡护记录,在等高线地图上对每个猴群的大致分布区进行标示,作为开展本次野外工作的本底图。(2)固定样线调查法。考虑到川金丝猴可能存在的季节性分群与合群现象。为了准确的弄清保护区内的川金丝猴种群状况,集中开展2 次川金丝猴的野外调查。一次安排在金丝猴食物相对丰富的2014 年6 月~7 月;另一次安排在食物匮乏的2014 年11 月~2015 年2月,野外有效调查时间达到65d,实际调查面积约11 000hm2。在兼顾川金丝猴活动规律的基础上,设计固定调查样线12 条,每条样线约4~5km,样线累计约长60km。调查过程中,注意观察样线两侧川金丝猴的实体、粪便、脚印、食物残留和其他活动痕迹。发现情况,用GPS 定位,并填写川金丝猴栖息地记录表和调查样线表。条件允许的情况下,要记录调查金丝猴群的数量和种群结构。对于不能识别的川金丝猴毛发等,用数码相机照相,并将其带回,以便做进一步鉴定。猴群调查采用Long 等(1994)在滇金丝猴调查中使用的方法,即:通过猴群活动痕迹(如粪便、食物残留、折断的大树枝)来判断猴群有无[9]。发现猴群时,对不同年龄性别组个体进行详细计数、最后在等高线地形图上进行标记,为减小偏差,采用总体计数方法中在排除重复计数因素后获取最小数值的原则进行计数。由于金丝猴的社会结构主要是一雄多雌的社会单元(one-male, multifemale units, OMUs),多个社会单元一起活动形成大群体(Band),如果不能够直接计数,则接近猴群,通过计数猴群中的成年雄猴来判断猴群的数量[4]。

2 研究结果

2.1 白河国家级自然保护区川金丝猴的分布

调查发现,白河自然保护区分布着4 个川金丝猴的自然种群。它们主要分布在下坪地、杜家坪、油坊沟、青岩沟、燕子垭沟、童家山群等区域(图2)。不同猴群的活动区域存在一定程度的重叠、交替现象。其中杜家坪区域的猴群活动范围最大,燕子沟区域猴群的活动范围最小,下坪地猴群由于经常遭遇人类,比较容易进行跟踪观察。四个猴群80%以上的活动区域都位于保护区内,种群均能得到较为有效的保护。

2.2 白河国家级自然保护区川金丝猴的数量

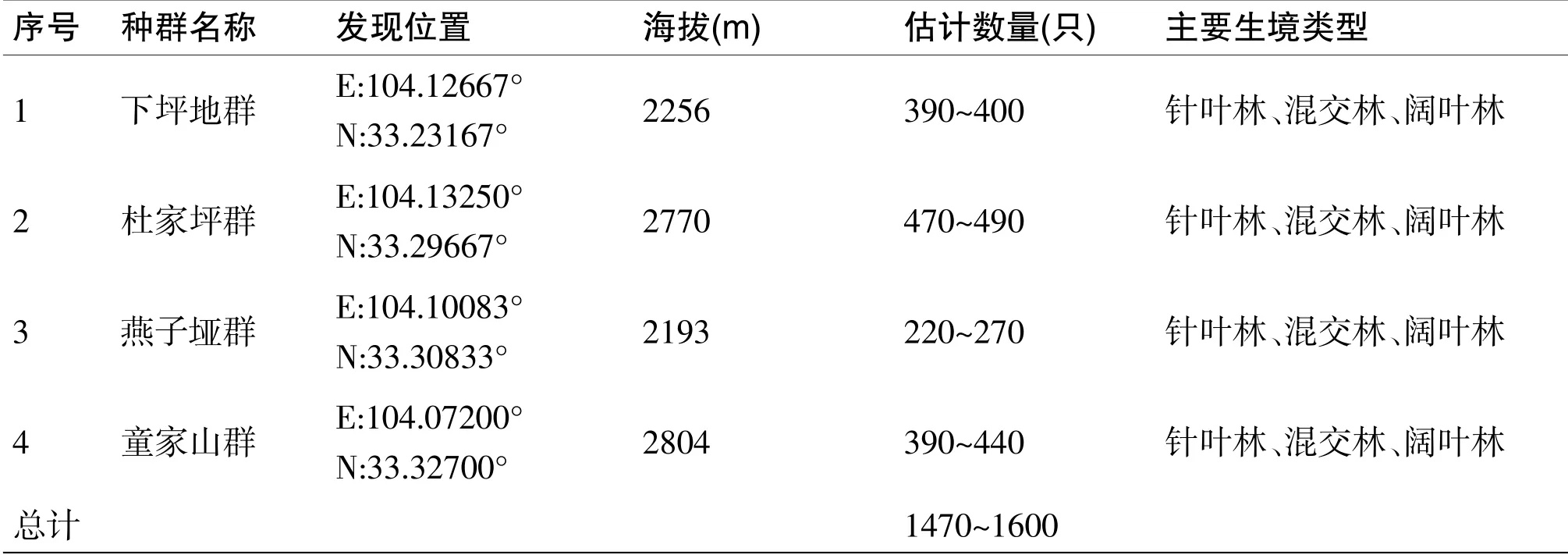

保护区内4 个川金丝猴自然种群,根据其主要活动区域分别命名为下坪地群、杜家坪群、燕子垭群、童家山群,个体数量分别为330~400 只、470~490只、220~270 只、390~440 只,总数约为1 470~1 600只,占四川省川金丝猴总数的10%(表1)。统计分析发现,白河国家级自然保护区川金丝猴种群密度特别大,达到0.1 只/hm2。猴群活动区域的平均海拔为2 505.7m,活动范围内主要生境类型包括:高山针叶林、针阔叶混交林、落叶阔叶林和常绿阔叶林。

表1 白河国家级自然保护区川金丝猴的种群数量及主要生境类型

2.3 白河国家级自然保护区川金丝猴群的“分离-聚合”行为

调查发现,白河国家级自然保护区内的川金丝猴群表现出了明显的季节性“分离-聚合”现象。食物资源匮乏的冬季,下坪地猴群会分为下坪地、马家山两个猴群;杜家坪群分为芝麻沟、油房沟两个猴群;童家山群分成童家山、二道桥两个猴群。由于,燕子垭群数量相对较少,暂时未发现“分离-聚合”行为(图3)。野外观察发现,冬去春来分离的猴群又会聚合在一起形成大群。

季节性分离的猴群,有自己相对独立的活动区域,猴群各自活动的平均海拔从2 193m 到2 804m不等(表2)。不同猴群活动区域仅存在极少部分的重叠现象,最大程度的确保了安全渡过食物短缺的严寒冬季。

表2 白河国家级自然保护区川金丝猴分群时的分布

2.4 白河国家级自然保护区川金丝猴的个体组成

白河国家级自然保护区内的川金丝猴群在社群结构方面也分为两个层次。群内最基本的单元为一雄多雌家庭单元(OMU)和全雄单元(AMU)。OMU通常由一只成年公猴、几只成年母猴和一些亚成体及幼猴组成;AMU 则由一些成年雄性、一些亚成年雄性和少数少年雄性个体组成。多个一雄多雌家庭单元和全雄单元组成一个大的自然种群在一起活动。有时,也能看到一只单独的大公猴离猴群很远活动。调查发现,下坪地川金丝猴群由35~40 个OMU 和一个数量约为60 只的AMU 组成。川金丝猴的OMU 内只有1 只成年雄性存在,川金丝猴OMU 的大小存在变化明显。调查发现,白河自然保护区川金丝猴最小的OMU 仅有3 只个体,最大的OMU 个体数量多达17 只。

3 讨论

白河国家级自然保护区川金丝猴种群密度特别大,是川金丝猴的理想分布区。保护区自建立以来的一系列措施,促使对区域的保护力度加大,植被得到一定恢复,栖息地的环境质量有所提升,非常适合川金丝猴的生存[6]。保护区内川金丝猴群的重叠家域、分离-聚合行为,降低了社群内部和社群之间的竞争,增加了猴群之间的基因交流,使得保护区猴群保持了较高的遗传多样性,有利于猴群的长期稳定和健康发展[3,10]。通过对个体外部形态(体型、毛色等)的仔细观察初步判定白河自然保护区川金丝猴与秦岭川金丝猴存有差异[7]。保护区川金丝猴的成年雄性个体略显壮大,背部毛发有明显弯曲;成年雌性毛色的金黄色没有那么鲜艳,略显灰黑色;青少年个体的毛色更显白色(黎大勇,个人观察)。这些差异或许正是不同亚种分化的外在表现特征,但至于它们的种群结构、社会行为及不同栖息环境的应答机制等方面差异尚需做进一步的对比研究[7]。白河国家级自然保护区川金丝猴活动的主要海拔带多为针阔混交林分布,这种生境类型在保护区内占有较大的面积,这也是白河自然保护区川金丝猴种群密度大的一个重要原因[3,10,11]。

“分离-聚合”行为是叶猴类较为普遍的一种现象[13,14]。“分离-聚合”的时间和地点具有一定的规律性。群居灵长类动物的社群大小受食物资源状况、气候条件、地形因素以及人为干扰等影响,表现出不同程度的“分离-聚合”行为。Ren 等(2012)报道,云南白马雪山自然保护区滇金丝猴群的“分离-聚合”行为明显受食物资源时空变化的影响[13]。冬季食物资源匮乏时,虽然白河国家级自然保护区内的高山针叶林中数量众多的地衣(长松萝、短松萝等)起到了很好的食物弥补作用,但是由于高质量食物的短缺仍然导致了猴群出现分群的行为[3]。另外一些研究表明,卧龙自然保护区的川金丝猴贵州梵净山的黔金丝猴也有类似的“分散-聚合”现象[1,14]。研究结果进一步证实,白河国家级自然保护区川金丝猴群内包含多个类似一雄多雌单元(One Male Units,OMUs)的小社会,并形成建立在一雄多雌单元基础之上的重层社会群体,多个一雄多雌单元和一个全雄单元(All Male Unit,AMU)聚集而成的多层次的社会结构[15]。这些一雄多雌单元分别组成数个分队(Band),并且分队之间存在季节性的分离与聚合行为[13]。

4 保护管理建议

加大对《森林法》《野生动物保护法》《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》和《自然保护区条例》等相关法律法规的宣传学习力度,特别是对保护区周边社区公民的宣传,不断提高社区公民的保护意识。严厉打击非法进入保护区进行偷猎活动等犯罪行为,并作为重点专项进行打击治理。对采药、放牧等活动进行规范和管理。

对川金丝猴进行长期系统的科学研究是科学有效保护管理的迫切需要。积极与高校、科研院所合作开展川金丝猴的生态学、行为学、保护生物学等科学研究工作,不断推进保护区川金丝猴的保护工作。

白河国家级自然保护区地处岷江断裂和雪山——青川断裂交汇地带,地震活动频繁[16]。受地形、地质、水源、气象等自然因素的影响,保护区内泥石流灾害时有发生。为了防治自然灾害对动植物生境的破坏,应会同国土资源部门对区内的隐患点进行排查,会同水利部门对洪涝、泥石流等易发点进行整治。