基于核心素养的高职通识教育改革研究与实践

摘 要 加强高职通识教育研究已成为诸多高职院校落实立德树人、提高学生职业发展能力的重要抓手。而目前,体现高职特色的通识教育课程体系、教学模式以及有价值的教学资源等均不太成熟或比较薄弱,通识教育面临着学生为学分、教师凭兴趣、管理边缘化的问题。浙江工贸职业技术学院基于“全人”培养的理念,以新时代高职学生核心素养内涵研究为基础,构建基于核心素养的高职通识教育课程体系,包括文化素养、思想政治素养、信息知识素养、信息技能素养、社会科学素养、自然科学素养、公共职业素养、专业职业素养等八大模块,并边研究边实践,改革受到广泛认可。

关键词 核心素养;高职院校;通识教育;课程体系

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)17-0041-05

培育时代工匠,加强认知能力、合作能力、创新能力和职业能力等适应终身发展和社会发展需要必备品格和关键能力的职业核心素养培育,是落实立德树人根本任务的重要路径,也是建设中国特色高水平职业院校的重要目标。而以通识教育为重要抓手,培养学生的核心素养则是高职教育界的共识。浙江工贸职业技术学院(以下简称“学校”)从2012年起,以培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能型人才为宗旨,围绕高职生人文素养、信息素养、科学素养、职业素养等4个大类核心素养培养,构建了包含8个模块的高职通识教育课程体系,形成了教学内容文理交融、专业教育与通识教育相融合的高职通识教育模式,走出了独具特色的通识教育改革之路。

一、新时代高职学生核心素养内涵

(一)中国学生核心素养基本框架

学生核心素养是指学生应具有的最关键、最必要的基础素养,是指学生在接受教育过程中逐渐形成的能够适应终身发展和社会发展需要的关键能力和人格品质。2014年教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》指出“教育部将组织研究提出各学段学生发展核心素养体系,明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。此后,由北京师范大学等多所高校的近百名研究人员联合组成的课题组历时3年时间研究得出中国学生发展核心素养的基本框架:分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等6个素养,具体细化为国家认同等18个基本要点,详见图1。

(二)新时代高职学生的核心素养框架

核心素养具有明显的时代性和阶段性,即不同時代、不同阶段学生的核心素养也不尽相同。在中国学生发展核心素养基本框架的基础上,目前教育界已达成共识,认为在信息技术飞速发展、知识更新日新月异、创新创业人才培养已成为大学使命的当今,学生政治素养的培育、批判性思维的养成、学习能力的培养及逆商教育的强化应该作为高职学生核心素养培育的重中之重。

思想政治素养是基石。随着经济的全球化,多元价值观念强烈冲击,高职学生处于主题思想和价值观塑造的关键时期,理性、客观和成熟的判断力还尚未形成,容易感到无所适从或价值迷失。所以,强化思想政治素养培育是核心素养培育的基石。

批评性思维是基础。随着互联网技术和信息技术的迅速发展,学生获取信息的途径越来越多,如何保持清醒的头脑,坚定自己的理想信念,判断信息的真伪,必须具备批判性思维。

学习能力培养是关键。社会在发展,知识在更新,技术在变革,未来的社会以及与之相适应的知识和技术具有极大的不确定性,也就确定了学生所学知识和技能的适应性是相对的,学习力是应对不确定性社会和不确定性知识与技能的关键素养。

逆商教育是重点。现代大学生多为独生子女,备受家长呵护,缺乏挫折和逆境的磨练,因此,面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力养成比较缺失,特别是在当今大众创业、万众创新的背景下,更需要将学生逆商教育作为素质教育的重点。

二、基于核心素养的高职通识课程模块化体系设计

(一)通识课程模块化体系设计思路

首先由核心素养培养目标反向确定高职通识教育教学标准;以“标准”为依据,按照模块化课程体系设计理念设计各模块需要开出的课程清单;根据高职教育教学规律和学分制管理理念,确定各模块修学的学分要求及课程的属性;然后采用课内外教育教学体系相结合的方案,建立课外教育活动替换课内通识课程学分的替换办法,详见图2。

(二)课程体系设计的基本遵循

一是知行合一、文理交融。将学校各专业实训基地实行开放管理,要求各实训室设计开发适合跨专业大类选修的实训项目,供文理学生交叉选择,如电子系实训基地开发出“你身边的电工电子技术”、经贸学院开发出“像经济学家一样思考”等,分别实现跨专业大类选修,进一步让文科的学生强化思辨和计算能力,让理工科的学生强化写作和表达能力。二是模块间彼此独立、模块内课程相辅相成。主要体现在八大模块均规定了必修的最低学分,学生可通过修学某模块所包含课程获得相应的学分,培育相应素养,而模块之间的学分不能互相替代,以保证学生核心素养培养的完整 性。三是资源效益最大化。在通识课程开发中,要注重挖掘学院优质资源和地方优秀的传统文化,开发出独具特色的通识课程。如“地掷球技艺”“国学之窗——刘伯温文化”等课程就是依托优秀校园文化品牌项目和温州传统文化而开发的。四是坚持专业教育与通识教育并重。学时/学分的分配和教学过程安排中专业教学与通识教学相结合,既要将通识教育贯穿于学生学业的全过程,又要找到专业教育与通识教育的平衡点。五是要坚持高职教育教学规律。在整个课程体系的设计中,要坚持高职教育教学理论的指导,遵循高职教学管理的客观实际,符合上级指导性文件精神,如涉及到思政课程、文化素养课、体育课等要严格执行教育部的相关规定。

(三)通识教育教学标准制定

基于核心素养具有的可通用性和可迁移性,借鉴台湾地区技职院校通识教育“全人”培养的理念,学校制定基于核心素养的高职通识教育教学标准,进一步明确了接受通识教育后在核心素养培养方面应达到的标准,形成通识教育的基本规范和要求,为通识教育的组织实施和管理评价建立了依据。

(四)通识课程体系的建构

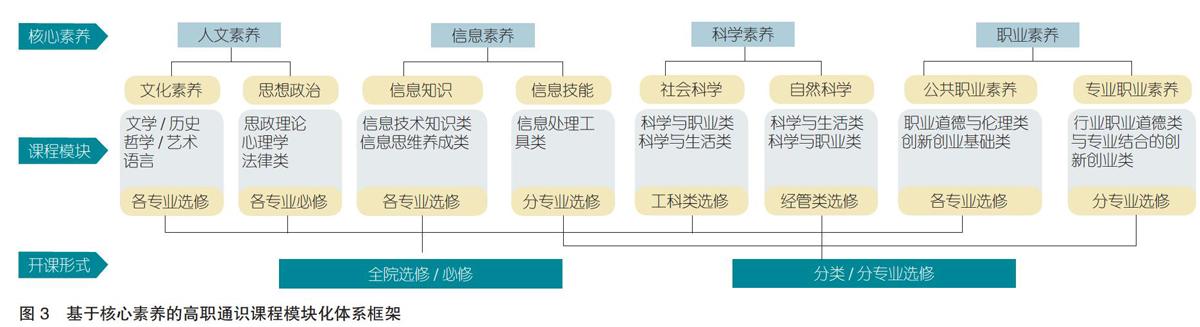

高职学生在自我发展和社会参与时需要具备知识、技能、情感和价值观等方面的素养,综合体现为十大素养:思想政治素养、基本道德和职业道德素养、艺术素养、职业技能和基础知识构成的科学素养、信息思维和信息技能素养、身体和心理健康素养、终身学习能力素养、就业创业的实践创新素养、多视角看问题的全球化思维。通过专家咨询、调查研究等方法将十大素养进一步归类梳理,将其划分为人为素养、科学素养、信息素养和职业素养四个大类,以及文化素养、思想政治素养、信息知识素养、信息技能素养、社会科学素养、自然科学素养、公共职业素养、专业职业素养八个模块,确立了新时代高职学生的核心素养体系。据此,以高职学生核心素养为出发点,依照课程论和高职教育教学规律,构建了基于核心素养的高职通识教育模块化体系框架,见图3。

(五)通识教育“第二课堂”的开发

秉持全员、全过程、全方位育人的理念,鼓励开展多种形式的课外活动,依托学生社团、专业研读会、专题性系列讲座、艺术节、科技节等全面提升学生综合素质。本次改革中,课外活动没有作为独立的通识模块,而是将课外活动所获学分去替换相关模块的学分。学生处出台了《关于进一步提升课外活动成效的实施意见》,对社团课外活动、专题讲座、社会调研等进行了规范和优化。教务处出台了《学生课外活动对接通识课程的管理办法》,从教学管理的角度规范了课外活动、专题讲座、社会调研等拟纳入通识教育体系的必要条件、申请流程、学分学时折算办法、课外活动与通识模块相关度及学分替换的办法等。

三、基于核心素养的高职通识课程教材开发

课程开发和建设是基于核心素养的高职通识教育改革的重要落脚点,教材则是课程开发的主要标志。通过对16所高职院校通识教育教材的专项调研,发现目前通识教育课程的教材配置和选用等方面存在三大问题:一是46%的课程没有配置教材,导致教学进程和教学内容缺乏行动依据;二是37%的课程选择了已有专业教材,把通识课演变成为专业课,不符合素质培养的需求;三是17%的课程将科普读物作为教材,使课程演变成初高中学生拓展活动。针对这些问题,制定课程与教材设计与编制原则,并通过强化监督加以落实。

(一)教材定位把握好“高等性、职业性、学情性”

教材定位是通识教材的“纲”,其书名、内容、结构、体例等都建立在“纲”之下。针对调研中通识课程教材选用存在的问题,确定了“高等性、职業性和学情性”的定位。“学情性”要求高职院校通识教育要将“以知识为中心”理念转变为“以学生为中心”的基于核心素养的“全人”培养理念,在教材内容上要以高职生核心素养培养为依据,教材表达方式要以适合高职生认知接受为宗旨;“高等性”要求通识教材符合高等教育的属性,要跳出狭隘的专业去拓展学生视野和情操,培养高素质技术技能型人才;“职业性”是高职通识教育不能忽视的问题,是平衡通识教育与专业教育的重要依据,也正是因为其职业性,进一步丰富了基于核心素养高职通识教育理论类课程、实践类课程、常识类课程等形式,更加体现高职通识教育特色。

(二)教材内容处理好“思想性、广博性、融通性”

教材内容直接影响课程目标的达成度,通识教育教材要不同于专业教材,内容选取要把握好选材的思想性、广博性、融通性。基于核心素养的高职通识教育由8大模块、68门课程交汇融合、共同构成,其内容的选择不追求知识的专精深,突破“专业域”和“知识域”藩篱,力求实现“文理工渗透”的思想性。内容的组织要既见树木,又见森林。如《科学与生活》教材分别以数学与生活、物理与生活、化学与生活、生物与生活四大篇,各篇8讲共32讲,将广博的科学知识与日常生活紧密结合,通过对学生身边声、光、电、药物、粮食、环境、健康、雾霾、饮食等生活现象的解释,展示了数学、物理、化学、生物等的作用和价值。

(三)教材结构要淡化“严密性、系统性、完整性”

与专业教材开发不同,通识教材的组织结构不应以教材知识结构的系统性和完整性、理论体系的严密性为追求,而应是在广博性、融通性选题选材的前提下,通过“松散性、多样性”的结构布局体现通识教材的特性,即通过章节或主题之间可相对独立、知识点可以随机跳跃、关键知识领域可以重点扫描等松散的组织方式,将知识的“点线面”串联起来,实现教材结构的形散神不散。如《法律与人生——以案说法十五讲》旨在培养学生的法律意识和法律知识,涉及刑法、行政法、民法、经济法、程序法等诸多内容,在内容和方式的安排上,极力淡化“严谨性、系统性和完整性”,更加注重实用性和实效性,针对非法律专业学生的特点和需求,从典型案例入手尽量创设形象的教学环境,通过法官在“事实”与“规范”之间构建裁判规范分析,加深学生对法律的认知。

(四)教材体例要强化“通俗性、新颖性、灵活性”

通识教材的名称应该体现通俗性,因为通识课程多数是选修课,学生更多的是先选课后学习,为此,教材的名称既要能吸引学生的学习兴趣,还要能让学生见书名知其意。如为了让非经管类专业学生运用经济学原理解决工作生活中遇到的各种难题,选择经济学中比较有代表性的词条,从身边现象、故事和社会热点着手开发跨专业通识课程,如果教材取名为《经济学原理》就会让学生感到艰深晦涩,如果取名为《像经济学家一样思考》就会提高学生的兴趣。又如把《应用文写作》改为《带个“秘书”在身边》,能通过书名的新颖性提高课程的通俗性和学生的学习兴趣。在教材内容的编排上,通识教材也要体现灵活多样的特性,要切实根据教材内容,从便于学生“学”的角度进行编排,如《像经济学家一样思考》教材,采取了“知识点—名人名言—故事案例—知识解析—思考练习”的结构编排每一个主题。“知识点”简要点出要学的知识;“名人名言”指出知识价值和所揭示的规律;“故事案例”帮助学生对相关知识产生感性认识;“知识解析”引导学生应用概念所指的思维方法去思考,整个学习过程都体现了以生为本的理念,完全按照学生的认知方式编排,学生学懂知识、养成思维、提高素质就水到渠成。

四、基于核心素养的高职通识教育改革实施保障

通识教育改革是学校人才培养改革的重要组成部分,需要有强有力的组织保障。当前,很多院校的通识教育由基础部负责,所以导致通识教育过多关注基础课教育层面,很难实现跨专业的文理交融和知行合一。本次基于核心素养的通识教育课程改革涵盖各院系开出的跨大类选修课、专业类实训课,以及学生课外活动等,如何遴选优化课程体系、如何组建教研教学“一体化”团队、如何开发以智性启发为导向的优质课程、如何有效组织教学、如何建立质量保障体系等都是决定改革成效的关键要素。

(一)成立“一院四中心”的组织架构

学校成立通识教育研究院,与高职研究所合署办公,下设“人与人文”“科学与生活”“职业与素养”“信息素养”四个教研中心,研究院负责通识教育改革的研究、设计及组织实施等工作,“四中心”以柔性方式在全校招聘兼职教师,即教师编制仍然在所属院系。“四中心”分别负责四个核心素养模块的课程开发、教材编写和教学实践。

(二)梳理通识课程体系

改革之初,由通识研究院牵头,学院教务处、督导处配合对原有公共基础课、选修课、开放实训课等进行为期一学期的跟踪调研,旨在全面评估现有课程与学生四大素养培养的契合度和有效性,主要通过三种方式:一是对课程的教学标准、教学设计等教学文件的评价;二是督导随堂听课和问卷调查,其中督导听课打分占70%,学生问卷占30%;三是课程契合度和有效性评价,组成专家组对原有课程与核心素养的契合度及映射关系进行分析,在优胜劣汰的基础上按照高职生核心素养进行分类和排序。结果是92门参与评估的课程中,21门课程被淘汰取消,43门课程需按评估反馈意见整改后保留,28门课程直接纳入基于核心素养的高职通识课程体系。

(三)开展成果导向的边研究边实践

基于课程开发团队需要跨院系组合的实际需要,课程开发和教材建设采取以项目资助方式,以保障教学实验为手段推进通识课程的研究、建设与教学实践。每个立项课程均在项目研究的基础上进行课程内容的建设,以自编教材的形式在校内试用,立项后必须实际开出研究试验课,实验一年后正式出版通识课程教材,方可通过项目验收。

(四)提升改革成效,扩大辐射范围

学校通识教育改革研究与实践受到兄弟院校的认可,也得到了温州市教育局的大力支持,为提升改革成效,扩大辐射范围,温州市教育局牵头成立了温州市通识教育研究院,秘书处设在学校通识教育研究院。2016年,受教育局委托,学校联合所有在温高职院校建设了“高职通识教育教学资源库”,其功能结构详见图4。目前资源库已成为在温高职通识教育研究交流与资源共享的重要平台,并逐步向全国辐射。

参 考 文 献

[1]张振鹏.应用技术型高校通识教育校本教材的编写—以纸介质文本为例[J].教书育人(高教论坛),2017(30):72-74.

[2]聂强,蓝菊.反思与重建:高职院校通识教育的现状与对策研究[J].职教论坛,2015(36):11-16.

[3]苏方勇.论“通识师资”对我国高校通识教育的影响[J].黑龙江高教研究,2017(1):100-102.

[4]路荣平.高职院校通识教育探析[J].职教论坛,2011(19):16-19.

[5]赵伟.高职院校落实通识教育的途径研究[J].辽宁高职学报,2013(8):100-102.

[6]吴智泉.高职院校的通识教育应体现高职特色[J].职教论坛,2010(21):69-72.

[7]曹大辉,邱开金.基于核心素养的台湾高校应用型人才通识教育研究[J].职业技术教育,2018(2):72-76.

Research and Practice of Reform of General Education in Higher Vocational Colleges Based on Core Competencies

——The Case of Zhejiang Industry & Trade Vocational College

Cheng Youe

Abstract Strengthening the research of general education in higher vocational colleges has become an important starting point for many higher vocational colleges to implement moral education and improve studentscareer development ability. At present, the general education curriculum system, teaching mode and valuable teaching resources which reflect the characteristics of higher vocational education are not mature or relatively weak. General education is faced with the problems of studentscredit, teachersinterest and management marginalization. Based on the concept of“whole person”training and the research on connotation of core literacy of higher vocational students in the new era, Zhejiang Industry and Trade Vocational College constructs the curriculum system of general education for higher vocational education based on core competencies including cultural literacy, ideological and political literacy, information knowledge literacy, information skill literacy, social science literacy, natural science literacy, public vocational literacy and professional vocational literacy as well as carries out the relevant research and puts the research results into effect. The reform has been widely recognized.

Key words core competencies; higher vocational colleges; general education; curriculum system

Author Cheng Youe, professor of Zhejiang Industry and Trade Vocational College (Wenzhou 325003)

作者簡介

程有娥(1963- ),女,浙江工贸职业技术学院高职研究所所长,教授(温州,325003)