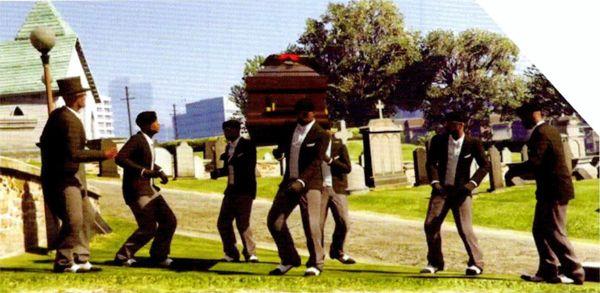

黑人抬棺,为何突然爆火?

斯基

一支断魂曲,三两抬棺人。

最近一段黑人抬棺视频,出现在各大网友作死视频集锦中,硬核的网梗总是令人琢磨不透。“初听不知曲中意,再听已是棺中人。”整段视频看下来,颇有阅尽尘世,苦笑人间之感。

正所谓,黑哥一笑,生死难料,棺材一抬,人间白来。

2020第一网梗:啥是黑人抬棺?

不同于村中的锣鼓喧天鞭炮齐鸣的丧歌队,死亡这种阴晦而又悲怆的主题。在明快的BGM欢愉的舞步下,多少显得过于无厘头。

这段视频发生在遥远的非洲西海岸加纳,源于BBC对加纳独特丧葬文化的采访。

对于加纳人来说有两件事无法避免,一是去教堂,二是举行葬礼,来到人世需要洗礼,离开人世体面送别。

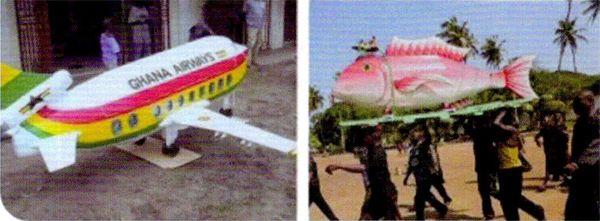

如果是加纳对传统文化的沿袭,或许还能理解,但是这种丧葬文化,只是最近十年内新兴的潮流,在加纳,一个普通的葬礼没个万把美元办不下来。不仅要登报发广告,还要办一些走时装秀之类的大型娱乐活动。对于人均寿命50-60岁的加纳人,一个月能收到好几个葬礼请柬(一次大概随130美元)。光是随份子就能把孩子的学费搭进去,碍于习俗,大多数人只是打肿脸充胖子而已。即便如此,逝者如斯也多少通过此番仪式也可聊以自慰。

而这段黑人抬棺的原视频到底有多火呢?在油管上的视频播放量已经超过了千万,在B站单视频的最高播放量超过500万。很多创作UP主在沙雕视频尾部,加上这段黑人抬棺的视频作为ending,增加了一种黑色荒诞幽默。

为何突然爆火?

无论是日渐西山的郭言郭语,还是大势已去的giao言gaiao语,都逃不过无故爆火又突然销声匿迹的定律。沃霍尔所言十五分钟定律依然不过时,如果此刻换成互联网记忆,不过十五秒就该成为沧海遗珠。

网梗传播始终是场游戏,传播活动具有工具性,目的是为了传播信息,但也有一部分传播活动的本身就是目的,即:给人带来快乐。

黑人抬棺的爆火,除了给大家带来了快乐外,和很多人待在家隔离有一定关系。因为在网络和现实生活实在闲出霉菌,除了溅起一些小水花的淡黄长裙外(有营销嫌疑),并没有网络新梗来填补这段需求旺盛的网梗空窗期。

尤其是在全球严峻的疫情之中,有些人依旧不肯隔离,此时的七位黑人大哥们犹如黑无常附体,稍稍不注意就能上你家舞上一曲,颇有防控宣传大使的奇效。

人们用这种黑色幽默来对冲和再诠释丧文化。

迷茫在网络上的丧文化,是青年人diss现实生活中,失去目标和希望,陷入颓废和绝望的泥沼中难以自拔的一种状态。这必然与正面宣扬提倡的积极、健康、向上的主流精神是相悖的。

黑人抬棺的视频,算是在丧文化中的黑色幽默。是一种丧中反转,我们会会心一笑,仿佛在这一刻,我们将残酷的生活戏谑了一番。

到底是生活在蹂躏我们,还是我们蹂躏生活?反转又反转。

一个黑色幽默作为宣泄出口,可以无所顾忌地丧,将沉重的情绪都消融在了诙谐的吐槽中。

荒诞生死观?

不论中西,生死在任何文化中都是大事。

不同文化在死后的祭奠行為会产生巨大的差异。正如中国儒道互补的丧葬仪式,仪式上的尊幼秩序、法器上的神鬼隐义,这些都是传统文化的映影。

中国的死亡文化属于一元论,而西方受基督教的影响其死亡文化实质上属于二元论。

西方人的艺术中,经常会用骷髅来表达死亡,态度是对死亡的思考和正视。在西方的哲学或是宗教中,对死亡的理解是短暂的、相对的。基督教认为人生来有罪,人活着必须赎罪,死后才能进入天堂。因此基督教轻视肉体的过程,而重视灵魂的得救。

西方对死亡文化的理解,甚至可以追溯到苏格拉底。苏格拉底对死亡的理解是:一、肉体与灵魂俱灭,如同无梦的睡眠一般;二、肉体毁灭而灵魂永恒。这两种情况对人来说都是难得的幸福与解脱,死亡有什么可怕的呢?

中西方文化迥然不同,反映在死亡观上也颇为明显。中国对死亡的态度是逃避的,在中国人看来,“死”就意味着对“生”的彻底否定,意味着世俗生命之乐的彻底破灭。历朝历代的帝王耗尽人力物力,研究长生不老的丹药,其实便是对死亡的恐惧。

当然在中国文化中,还有一种倡导“向死而生”。面对死亡,追求生命的永恒。这是另一个维度的气节问题。

但是整体上,无论东西方,对死亡这个话题,都是庄严肃穆的。而相比之下,黑人抬棺的戏谑,反而成为一种超脱的生死态度,似乎很荒诞。也许用尼采的酒神文化和日神文化,可以更好地诠释。

李泽厚将尼采的“酒神”“日神”型拿来反复论证东西文化之别:酒神型文化充满着感性、癫狂与自虐;日神型文化囊括了节制、理性与理智。

酒神精神的含义,尼采前后解释有变化。早期指从个人的痛苦和毁灭中获得与宇宙生命本体相融合的悲剧性陶醉。后来尼采嫌这层含义太形而上学气,虽仍倡导酒神精神,却是指从生命的绝对无意义性中获得悲剧性陶醉:人生是幕悲剧,最大的悲剧就在于它的没有终极根据,但生命敢于承担自身的无意义而并不消沉衰落,这正是生命的骄傲。

相比阿波罗(日神)原则讲求实事求是、理性和秩序,狄奥尼索斯(酒神)原则与狂热、过度和不稳定联系在一起。

恰似在祭祀文化中的酒神式的迷惑行为。俗语称,一人挖坑一人埋,六人一起抬棺材,一人一句古德拜,这世就算你白来。

但是你真觉得黑人抬棺,有逝者如斯,及时行乐的超然吗?实则不然。

李先生在酒神和日神的论证中提出,酒神型与日神型有时相互交融。

譬如,你经常在村头红白喜事艺术表演团上见到,一人身兼数职的野班子军鼓乐队,还有打打擦边球的艳俗脱衣舞,和黑人抬棺相比,实则有过之而无不及。总体来说咱们的底蕴是偏向日神型,即使是混乱飘忽的魏晋玄学,实际上也蕴含了中国人特有的理智与理性。几句诗歌便知——“人生寄一世,掩忽若飘尘”“人生非金石,岂能长寿考”“人生忽如寄,寿无金石固”。这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的慨叹,在中国的整个历史上达到时代高峰。表面上看起来颓废、悲观、消极的丧文化,深藏的依旧是它的反面,对人生、生命、生活的强烈欲求和留恋。

生命无常,人生易老本就是古往今来的普遍命题。

回头来看西方酒神式的“西西弗的神话”,在加缪诠释下获得了新奥义。西西弗的人生必须无休止地将滚石推向山顶,但石头终究会不断滚落。加缪将滚石引申为死亡,将推石上山引义为大部分人的一生。

很多会装x的文艺青年,将此事标为自己放纵无意义人生的至理。

实际上,黑人抬着棺材和西西弗推着滚石,都是在无意义的人生中,通过无意义的行为而让他有意义,也就是为人生陕乐而有意义(日神型)。不论棺中装着嵇康还是阮籍,不论是抬棺还是推滚石。把握人生命运,追求生活和每刻快乐,都是我们永恒不变的主题。

黑人抬棺更多的隐喻是,这几个月我们对生命的重新思考,或许更珍爱、或许更乐观、或许来时欢喜去时悲,空来人间走一回,不如不来也不去,亦无欢喜亦无悲。

(张米荐自《世界华人周刊》)

就连棺材都要整得花里胡哨,所以让抬棺之人跳跳舞再正常不过了。

就连棺材都要整得花里胡哨,所以让抬棺之人跳跳舞再正常不过了。