移动教学设计与有效性影响因素实证研究

曹光求

[摘 要] 随着移动互联网技术的快速发展,以手机移动终端为辅助手段开展教学,为教育教学带了新的变革。基于“SPSS应用入门”课程的移动教学实践,以“超星学习通”作为教学平台,从移动教学设计、教学效果分析验证了移动混合教学比传统教学方式更有效。通过问卷调查、探索性因子分析方法研究了影响移动教学有效性的主要因素。研究表明:教师的引导效能、互动活动的促学效果、及时反馈学习效果和移动学习支持度,是影响移动教学有效性的主要因素。

[关键词] 移动教学;教学有效性;影响因素;因子分析

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2020)04-0069-07

0 引言

移动教学是基于移动互联网,以移动设备终端(如智能手机)辅助开展教学活动。微课、MOOC、翻转课堂等教学方式均可借助无线网络和移动设备实现移动教学。移动教学极大增加了教与学方式的多样性,使打破传统课堂教学的界限成为必然[1]。目前关于移动教学的研究比较丰富,移动教学的实践与有效性一直是研究的焦点,其中主要以超星学习通、微信雨课堂等为平台工具[2]。课程类型主要以语言类、工科类为实践课程(例如外语、计算机网络)[3]。多数实验研究表明移动教学比传统教学更加有效[4],也肯定了移动设备终端在课堂教学中的应用价值[5]。但是总体来看,当前移动教学在高校的应用普及率很低,微课、翻转课堂也主要呈现在公开课和各种比赛中,需要依赖行政力量的推动[6]。究其原因,一是守旧:传统教学方式轻车熟路,感觉良好,觉得没必要,不愿意改变;二是顾虑:虽然认识到移动教学的发展趋势,但顾虑手机对课堂的冲击,驾驭不了课堂,课程设计没有思路。因此,本文基于一门选修课程的移动教学实践,探讨如何进行移动教学设计,以及验证移动教学的有效性,并进一步研究影响移动教学有效性的主要因素。

1 移动教学总体思路

1.1 课程的基本信息

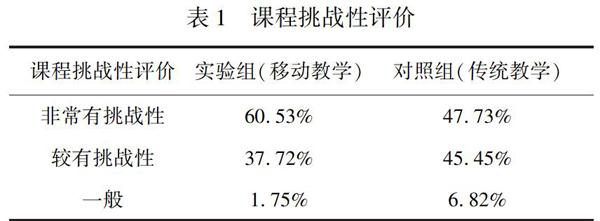

“SPSS应用入门”课程是面向经管类专业本科学生开设的选修课,属于专业进阶与拓展类型课程,旨在夯实统计应用基础,培养数据分析与应用能力。该课程自2017年起,每学期开放选课,共计2学分,32学时,时长16周。2018~2019学年第一学期(2018年9月)起,笔者在该课程教学中探索实践移动教学方式。该学期共开设3个课程班,选课总人数152人(管理学院1班60人、管理学院2班55人、会计金融1班37人)。为检验移动教学的实践效果,笔者选取之前一个学年(2017~2018学年)第二学期的课程教学班作为对照组。这一学期开设了2个班,选课总人数为110人(管理学院1班60人、会计金融1班50人)。将3个课程班152位学生作为实验组,采用移动教学方式;之前学期110人的两个课程班作为对照班级组,采用传统教学方式。

1.2 移动教学模式

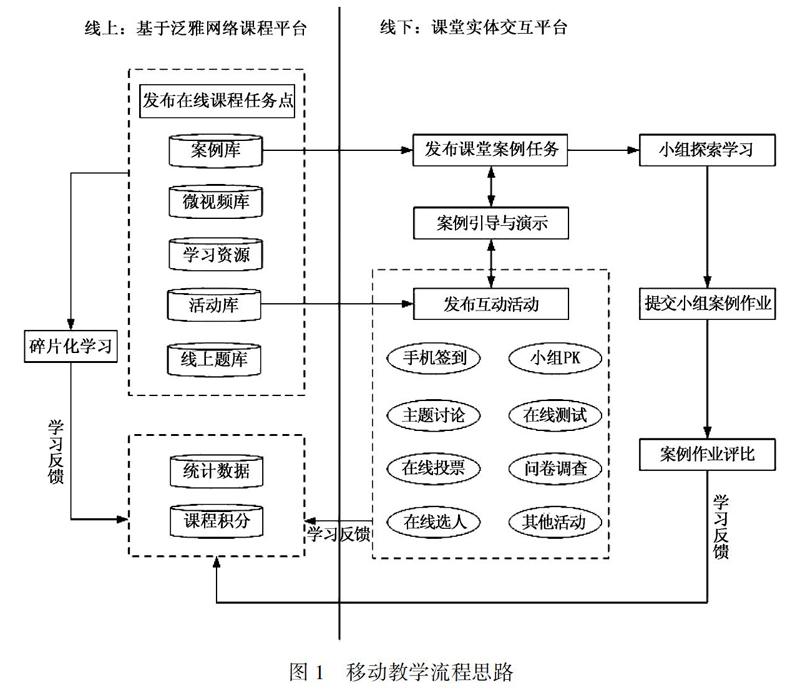

移动教学本质上是“互联网+”时代的混合式教学,以帮助学生有效学习为目标。本课程通过线上和线下相融合的方式开展教学。线上通过泛雅网络教学平台建设网络课程,线下通过应用“超星学习通”手机APP在传统课堂教学中进行辅助教学。课堂教学之外学生通过手机移动端利用碎片时间进行“零存整取”式学习[7]。学习主要形式是观看微视频,由教师根据知识模块自行录制完成,每个视频为一个任务点,完成后增加课程积分。此外,手机端可以自行学习案例库、PPT、电子书等各类资源库,完成预设的讨论题、小测题,反馈学习问题等。课堂教学将课堂作为实体交互平台,在机房进行案例任务式学习,教师通过手机APP发布活动来引导、启发和监控教学全过程。学生参与完成各类活动有相应的课程积分,以刷积分的方式来实现“零存”,小组协作探索完成案例任务以实现“整取”。网络平台能实时反馈学习效果,即时更新课程积分。学习过程以学生为中心,由教师引导完成系统学习。移动教学流程如图1所示,矩形框表示具体的教学环节,柱形框表示平台的数据库或教学资源库,椭圆形表示具体的交互活动。

2 移动教学设计

关于移动混合教学设计的相关研究中,北京师范大学冯晓英[8]教授提出的基于核心目标导向的混合式学习设计模式,可操作性强,贴近移动教学的要求,具有较好的适用性。结合笔者的课程教学设计实践,从冯教授提出的3个关键环节进行移动教学设计说明,即核心目标设计、学习体验设计和学习支架设计。

2.1 核心目标设计

核心目标要回答学生通过课程学习需要掌握什么知识、能力或方法。本课程预期学生获得的知识包括:(1)数据预处理;(2)SPSS软件基本操作;(3)对软件分析结果的解读。预期培养的能力和方法包括:(1)基本的数据处理与统计分析能力;(2)问卷设计与检验分析能力。围绕核心目标,分解并细化形成具体的学习目标,将每个学习任务点的学习目标清晰告知学生。如在“数据重新编码”任务点,要告知学生需要理解为什么需要重新编碼?掌握重新编码的两种方式。后面所有的教学环节、体验设计等都围绕这一目标开展。

2.2 学习体验设计

课程的实用性是学生选课的主要需求,因此“即学即会、即学即用”的课程体验是教学设计的重点。参照学习体验设计的基本框架,从学习模式与策略设计、启发性话题与情境创设、学习活动设计、混合学习路径设计4个方面展开说明。

1)学习模式与策略设计:围绕核心目标采用案例式教学,以具体的案例情景展开对数据的处理和结果的分析。以小组协作方式来完成案例作业任务,采用小组PK、个人积分的方式来激发学习热情,以提高学习的效率和效果。

2)启发性话题与情境创设:围绕核心目标来设计启发性话题以展开情景教学,如初次接触SPSS软件,让学生探讨话题“SPSS与EXCEL有什么异同点?”用学生们熟悉的软件进行知识关联,再进一步让学生讨论“在SPSS中如何导入EXCEL文件?”进行探索式学习。