民国时期的北京书风·陈师曾

文/邹典飞

陈师曾像

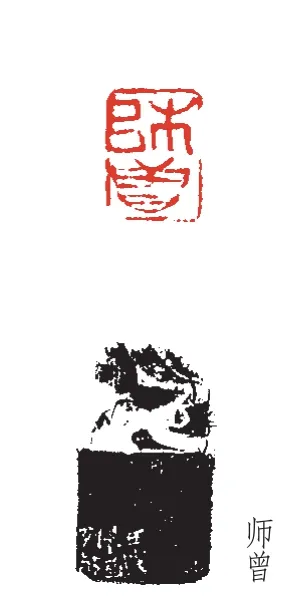

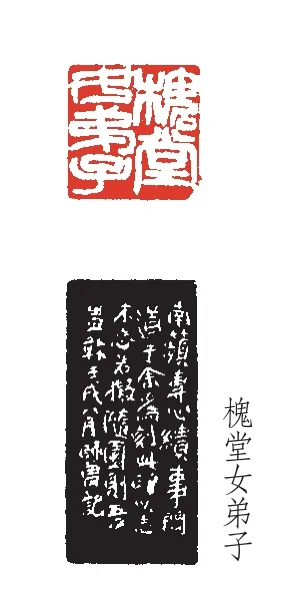

陈师曾(1876—1923),名衡恪,字师曾,号朽者、朽道人、槐堂,晚年得唐代志石,颜其斋为安阳石室、唐石簃,因仰慕海派巨匠吴昌硕,又有染仓室之名。江西义宁人。早年留学日本,归国后,任江苏南通师范学校教员、长沙第一师范教员,1913年入京任教育部编审,先后兼任女子高级师范、北京女子师范博物教员,北京高等师范手工图画专修科教员,北京美术学校、美术专门学校国画教授等,后长期从事于中日书画艺术交流活动,1923年病逝于南京。

陈师曾是中国近代著名的画家、书法家、金石篆刻家、诗人,同时又是民国时期北京艺坛的领军人物之一。他出身名门,为清季维新运动风云人物陈宝箴之孙、同光诗人陈三立之子,历史学家陈寅恪之兄。1913年入京后,即定居于此,这也是他人生最后的十年,同时也是其艺术发展上的黄金期。他的成就,用其自己的话讲,当为“画第一,兰竹为尤;刻印次之,诗词又次之”1,潘天寿对陈师曾有“天赋高、人品好、学识渊博、国学基础深厚,金石书画无所不能,可惜死得太早,否则,他的艺术成就定在吴昌硕之上”2之评,此论似是精当。

居京期间,陈师曾热衷于艺术的交流和推广,广交天下名士。他与鲁迅、姚华、王梦白、胡适、梁启超、黄节、黄宾虹、蔡元培、余绍宋、金城、陈衍、杨潜庵、周肇祥、齐白石、萧愻、陈半丁、溥心畬、徐悲鸿、罗瘿公、罗复堪、汤定之、陈宝琛、林纾、吴镜汀、徐操、徐宗浩、郑锦、胡佩衡等名流均有来往,其中与姚华、齐白石、鲁迅最为莫逆。他还热衷于美术教育事业,北京几乎所有与美术相关的大学、师范、专科院校均对他争相延请。他又是北京几乎所有的新兴重要金石书画社团的倡导者和参与者,此外还是中日美术交流活动推动者,京城琉璃厂一带各大南纸店均挂有他的笔单。其门人、弟子更是尽一时之盛,成就较大者有李苦禅、王雪涛、江南苹、俞剑华、高希舜、刘开渠、王子云、王道远等。

在京城艺术界,陈师曾与姚华并称成“姚、陈”,被公推为画坛领袖。在其艺术辉煌之时,张大千尚未来京,徐悲鸿也未归国,溥心畬还在戒台寺中用功。齐白石当时还未被人所重视,如果没有陈师曾的帮助和扶植,齐白石很难融入主流艺术舞台。故此,陈师曾在京城又有“一代天骄”之美誉。但不幸因病早逝,中道崩殂。当噩耗传来,举城震惊,北京各界知名人士300余人于宣外大街江西会馆为其开追悼会,并展览陈师曾生前所做山水、花卉、人物作品近百余幅,以示纪念。对于陈师曾的逝世,国学大师梁启超感慨道,“师曾之死,其影响于中国艺术界者,殆甚于日本之大地震,地震之所损失,不过物质,而此损失,乃为无可补偿之精神”3,可见陈师曾在艺林之地位。他生前勤于著述,流传于世的有《中国绘画史》《陈师曾先生遗墨》《陈师曾先生遗诗》《染仓室印存》《中国文人画之研究》等。其绘画代表作品《北京风俗图》则以北京街头各类风俗为素材,展现了清末民初北京独特的地域民俗景观,充满了生活气息和世间百态。每幅画作并配有京城各界名流的题诗、题词,使其弥足珍贵。

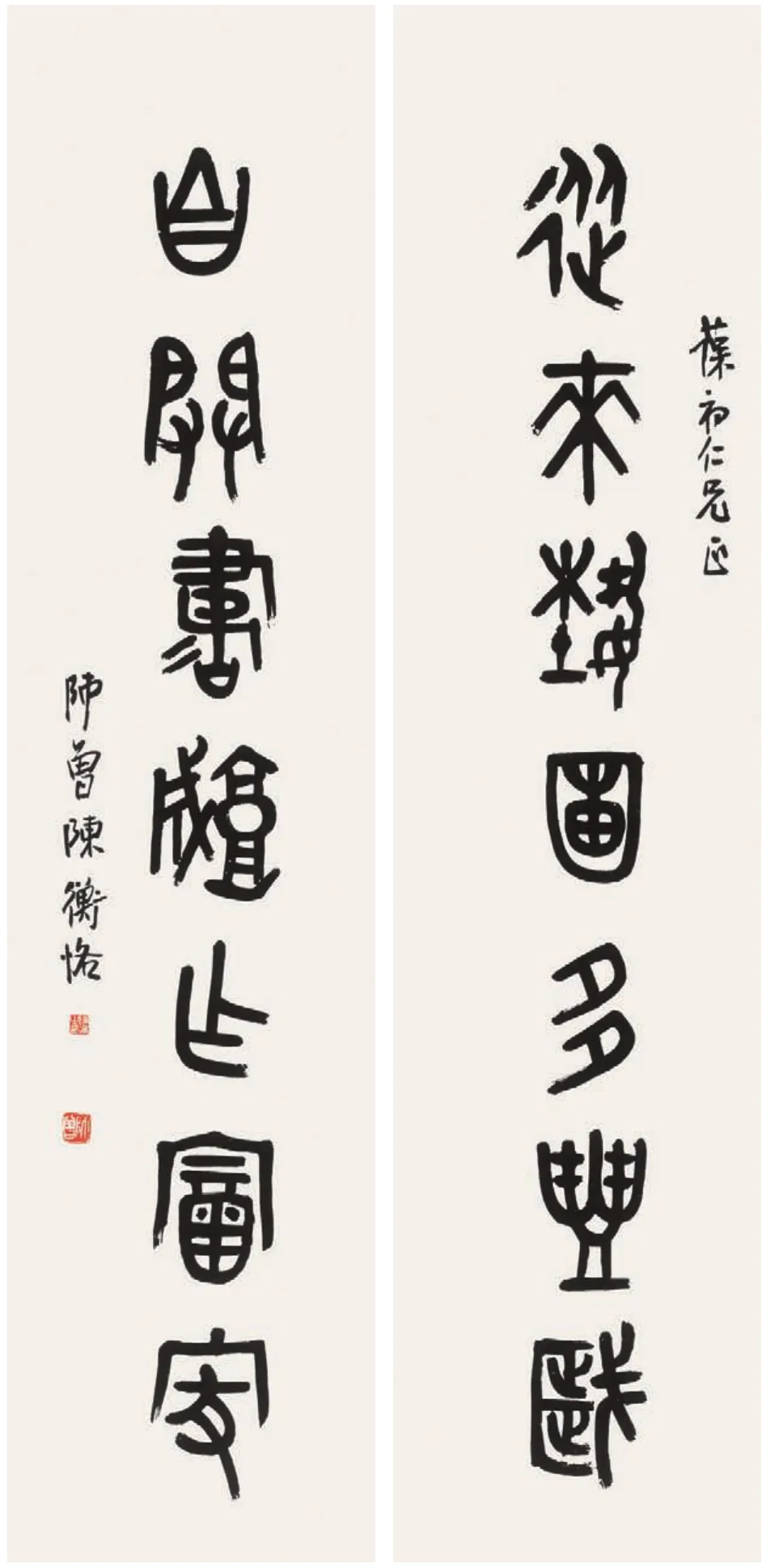

陈师曾书法篆刻俱佳,属于书画印兼善型艺术家,可惜其书法和篆刻为画名所掩。他的书法,早年源自庭训,祖父、父亲为著名学者,其父与维新人士康有为、梁启超有着很深的交往,康梁是碑派复兴之中坚人物,其父陈三立书法也带有很浓郁的北碑味道。因此,陈师曾早年即倾向碑派。十岁时,他已能作擘窠大字,间作丹青,有“神童”之誉。清光绪十六年(1890),15岁的陈师曾结识了著名书画家胡沁园、文人王闿运,并时常往还。16岁时,陈师曾在祖父友人范当世(范肯堂)指导下读书,书法受教于肯堂先生之弟范钟,以汉隶、魏碑为宗。范当世为近代著名诗人,曾为李鸿章幕僚,受教于碑学名家张裕钊,自此可见陈师曾在师承上即倾向碑学。二十年(1894),范当世将其女范孝娥嫁于陈师曾,这也为他提供了求教的便利。二十八年(1902),陈师曾于日本弘文学院结交鲁迅,并成为终身密友。鲁迅为章太炎弟子,对碑派书法也有好感,二人志趣相投。三十二年(1906),陈师曾与李叔同相识,李叔同在书学上亦标榜碑学,他们相互影响,切磋艺事。清宣统元年(1909),陈师曾归国,受张謇邀请,任教于南通师范学校,因仰慕海派巨匠吴昌硕,与友人李苦李赴沪求教于缶翁(吴昌硕),受到赏识,缶翁评其艺云,“以极雄丽之笔,郁为古拙块垒之趣,诗与书画下笔纯如”4,此语足见老师对他的赞许。这一时期,陈师曾对篆、隶、楷书均有涉猎,制印尤多。1913年,陈师曾北上京师,此时他诸体皆工,擅长篆隶,标榜吴昌硕书风,但其自身书法面貌并未成熟。随着与京城学者的往来增多,他深受启发,书风处于渐变状态,徘徊于缶翁窠臼之间。从取法上看,陈师曾与其师吴昌硕显然有很大的差别,由于二人身份各异,且经历不同,陈师曾出身书香世家,官宦名门,书学上受康有为、梁启超、张裕钊碑风影响,以北碑为根基,隶书为纽带,将实现北碑—隶书—篆书之蜕变;而吴昌硕早年经历坎坷,以颜楷为基,后侵袭帖学,受赵之谦书风影响,中年之后钟情《石鼓文》,书学为帖学—北碑—篆书之延续。二者取法存有差异,陈师曾在隶书根基上似较缶翁更为扎实。因此,陈氏以自身之学,融缶翁篆籀,去其霸悍之气,滋之以深厚学养,正如鲁迅所评“才华蓬勃,笔简意饶”5。此“笔简意饶”四字颇可玩味,恰好证明陈师曾书法之内蕴广博与质简古朴的面貌。

陈师曾在北京与友人合影(前排右起刘希涛、姚华、陈汉第、陈敬第、姚鋆;后排右起:孙壮、汤定之、邵章、周大烈、林宰平、陈师曾)

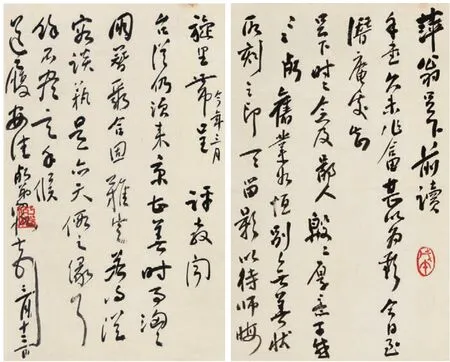

致齐白石行楷书札

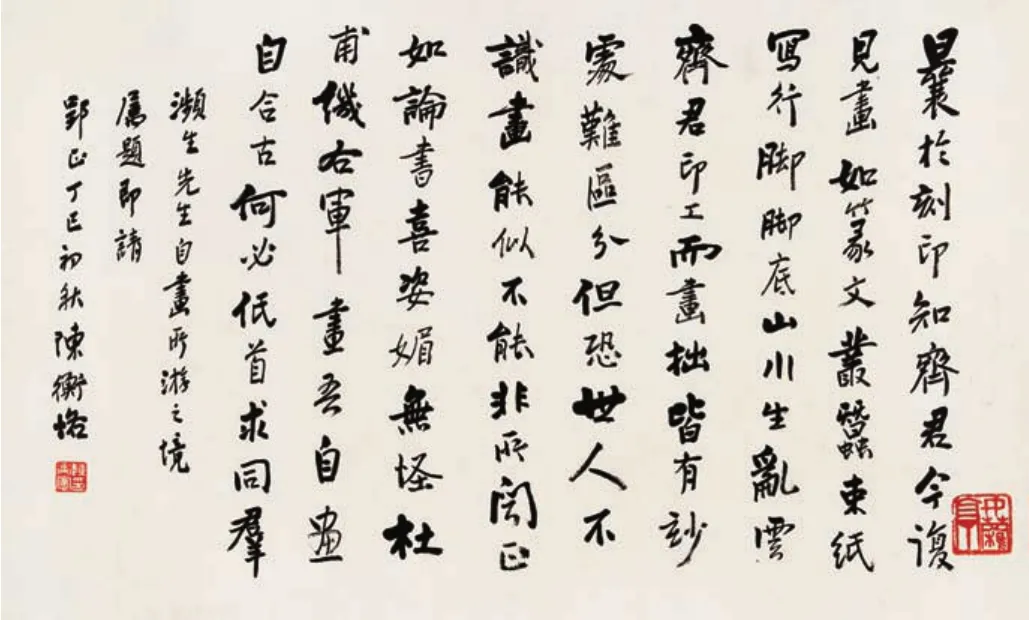

赠齐白石行楷书题跋

陈师曾的篆刻亦名重一时,他曾得吴昌硕亲炙,以缶老篆刻为基,后“陶熔浙皖,根据秦汉”6,形成了一定的个人风貌,为吴昌硕印风北传的代表人物,至今对旧京印坛具有重要和深远的影响。陈师曾治印不甘囿于一家一派,他的世交、友人瞿宣颖曾评:“师曾的画和刻印,毫无疑义,与吴昌硕是法乳相承的,在这一点上,与齐白石也取径略同。从表面看,师曾不能说无所依傍,然而师曾学问深,取材博,手法高,他把中国古艺术精华都镕炼为自己所有,并不模拟古人的面貌。却又不因为避免甜熟而陷于犷野佻薄。这是他独到的地方。”7这也是对其艺事一个客观和公正的评价。齐白石评陈师曾篆刻:“予独知师曾在戊午己未之间,渐远缶庐,周大烈亦语,予曰观师曾画用印戊午以前师缶庐作,以后之印刀法篆势渐远缶庐,仓劲超雅远胜汉之铸铁,亦非前代之削做,周君所言正与予同”,论者基本上以1918年(戊午年)为界对陈师曾艺术进行划分。

陈师曾早年篆刻由浙派黄易、奚冈入手,后取法赵之谦。陈师曾曾在为友人杨千里《题茧庐摹印图诗》题“文何圆洁气雍容,傅粉搔头误俗工,继起西泠成峭折,一时风靡露刀锋”8“下窥两汉上周秦,不向西泠苦问津”9,可见陈师曾早年推崇浙派篆刻,而后转师赵之谦。目前可见的陈师曾早期印章,笔者在《染仓室印存》中见“凌霄凤”,边款“辛卯秋仲为宴也奏刀,师曾谨记”。“辛卯”年为1891年,此时陈师曾15岁,从印风上看,受到赵之谦影响,于“凌”字下侧大面积留红,亦有吴昌硕印风的一些特点,笔者大胆推测很有可能此时他亦受到黄牧甫篆刻的影响。陈师曾早期篆刻是在浙派基础之上博涉诸家,对赵之谦、吴昌硕、黄牧甫印风均有所涉猎。

拜师吴昌硕后,陈师曾才逐渐确立了自己篆刻的方向。他在《恧厂印存跋》中写道:“赵悲庵朴茂精严、吴缶庐奇古苍浑,可谓前无古人,衡恪生平最服膺者也。”10可见他私淑赵之谦,而后拜入吴昌硕之门。从风格上看,陈师曾篆刻并非呈现出完全统一的面貌,而是在摸索中尝试以所学来丰富和发展吴昌硕印风。但总体来看,陈师曾早期篆刻师法浙派的痕迹不甚明显,主要得益于赵之谦、吴昌硕,其中一些印作对黄牧甫印风也有所借鉴。

另外值得一提的是,1917年,陈师曾于琉璃厂见到齐白石所治印,故赴法源寺相见,二人开始了交往。陈师曾为齐白石《借山图》题诗:“曩于刻印知齐君,今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚,脚底山川生乱云。齐君印工而画拙,皆有妙处难区分,但恐世人不识画,能似不能非所闻,正如论书喜姿媚,无怪退之讥右军。画吾自画自合古,何必低首求同群!”11黎锦熙《瑟僩斋日记》载:“十月廿五日,师曾来,谈及濒翁近所刊印,纵横有余,古朴不足。画格甚高,然能赏之者即能评其未到处。”12可见最初的陈师曾见到齐白石篆刻还是颇为欣赏的,虽觉“纵横有余,古朴不足”,但二人随后在篆刻上相互影响,齐白石的篆刻对陈师曾也形成了一定的影响。

1923年,陈师曾去世,在其篆刻生涯的最后五年中,陈师曾治印逐渐从吴昌硕篆刻风格中冲脱出来,他的好友姚茫父在《染仓室印存》序中谈道:“师曾印学导源于吴缶翁,泛滥于汉铜,旁求于鼎彝,纵横于砖瓦、匋文,盖近代印人之最博者,又不张门户,不自矜秘。”13此评价颇为中肯。其意指出陈师曾除师法吴昌硕外,得益于更为广泛的“印外求印”,对甲骨、金文、铜器、玺印、瓦当、泉币等均有所涉猎,多方取法,熔为一炉。

陈师曾自1913年定居旧京后,深受京城文化圈的影响,居京期间,他与各界名流交流往还,由于陈氏拥有较高的朋友圈,艺事得到空前的提升,视野也更为扩大。陈师曾篆刻受到身边友人的影响,他与齐白石订交后,其篆刻也潜移默化接受“齐派”篆刻一些理念。陈师曾友人中擅长篆刻者亦甚夥,如黄宾虹、寿石工、乔大壮、李叔同、陈半丁、金城、经亨颐等,通过与他们的交往,陈师曾在篆刻上尝试拓展新的思路和创作方法。可见陈师曾治印从浙派入手,私淑赵之谦,到独尊吴昌硕,晚期博观约取,广泛践行“印从书出”“印外求印”,最后蜕化成蝶,成为吴派门人中成就绝高者。

陈师曾在艺术转变之最佳时期,因急病而殁,与袁克文有着相似的境遇,真是天妒英才。但正如一些艺坛前辈所说,如天假陈以寿,师曾必然能突破其师之樊笼,以自身的学识和绘画篆刻之天资,实现书法的全面复兴。但天不假年,陈师曾书法中道崩殂,其只能成为缶翁书风的北传使者,他的境遇正如杜甫《蜀相》之诗句“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,似可为陈师曾不测之艺术生命做一概括总结。

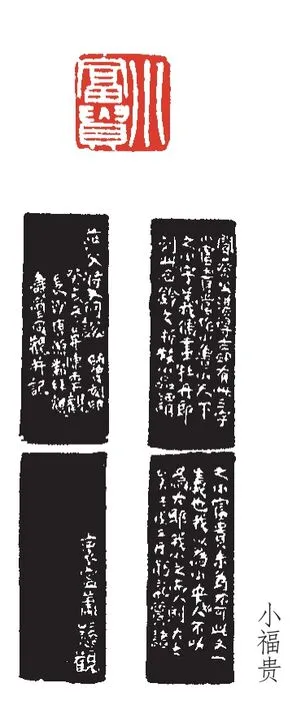

篆书七言联

注释:

1朱万章《砉然笔落纸若刀解牛声——陈师曾的艺术历程及画学风格》,《中国书画》,39页,2004年第9期。

2同1。

3何崝主编,何崝、张进、王宝明、张社编著《近现代百家书法赏析》,39页,四川大学出版社,1996年。

4朱万章《砉然笔落纸若刀解牛声——陈师曾的艺术历程及画学风格》,《中国书画》,36页,2004年第9期。

5何崝主编,何崝、张进、王宝明、张社编著《近现代百家书法赏析》,38页,四川大学出版社,1996年。

6严一萍撰序、王道元辑《槐堂摹印浅说》,1962年台湾自印本。

7蜕园《记陈师曾》,商务印书馆《艺林丛录第一编》,49—50页,商务印书馆香港分馆,1961年。

8陈师曾《题茧庐摹印图诗》,谷溪《陈师曾书法篆刻述略》,《中国书法》,7页,2017年第4期。

9同8。

10谷溪《漫道雕虫不壮夫——读陈师曾〈染仓室印存〉》,《中国书法》,41页,1983年第1期。

11陈师曾《陈师曾遗诗》,朱金城《读〈陈师曾遗诗〉零星》,《学林漫路》,39页,第十期1985年。

12朱万章《陈师曾年表》,《中国书画》,75页,2004年第9期。

13姚茫父《序》,陈师曾《染仓室印存》,人民美术出版社,2013年。

——吴昌硕与上海