洞庭湖中是否存在溯河洄游型刀鲚

轩中亚 姜 涛 刘洪波 邱 晨 陈修报 杨 健,

(1.南京农业大学无锡渔业学院,无锡 214081;2.中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,中国水产科学研究院长江中下游渔业生态环境评价与资源养护重点实验室,无锡 214081)

刀鲚(Coilia nasus)是长江中一种传统的名贵溯河洄游型鱼类。春季时亲鱼可自海区入江开始溯河繁殖洄游,并选择平缓的河流或者通江湖泊进行产卵,受精卵在淡水中孵化后顺流进入河口或近海较高盐度海区生长发育[1]。距离长江口约1400 km的洞庭湖等地曾经是刀鲚重要的产卵场[1,2]。20世纪80年代以来,由于酷渔滥捕、生境破坏和水利工程导致洄游通道受阻等原因,长江洄游型刀鲚的资源接近枯竭[3,4],已成为长江生态大保护的重要保护对象之一。因长江渔业资源动态监测网在岳阳设立的监测点自20世纪90年代以来,始终未发现有溯河洄游型刀鲚[3],故刀鲚亲鱼被认为已无法再上溯进入洞庭湖水域繁殖[3,5]。然而,洞庭湖中是否存仍在溯河洄游型刀鲚还需进一步的调查和确认。尽管如此,由于传统的形态学(如上颌骨长等)[6,7]和分子生物学[6,8]的调查方法难以有效分辨刀鲚的溯河洄游和淡水定居生态型个体,该项工作受到研究技术“瓶颈”的制约。因此,亟需更直观、客观和准确的研究方法来突破上述刀鲚生态学和保护生物学难题。

耳石微化学方法可为相关探索提供一条有针对性的途径。由于耳石具有从鱼体胚胎期开始形成后持续沉积,并不会被重吸收等特征,其中积累的元素动态记录着该鱼体一生所经历过的生境履历[9,10],特别是耳石中锶(Sr)的含量及其和钙(Ca)含量比值的变化能够有效反演鱼类生活史中不同盐度水生境的转换过程,常被用于鱼类生态学研究中[11,12]。因元素来自鱼类生活环境,其在硬组织耳石中的积累具有稳定性和生境相关性,即使仅有1至数尾鱼样本,其耳石也能客观、准确地“复原”出该鱼类生境变化的全过程[12—14]。基于这种“有”与“无”的客观性,笔者实验室在前期的研究中,已经建立了可以重建刀鲚淡水、半咸水和海水生境履历的耳石锶钙比标准及锶含量图谱[15];且利用这种方法,姜涛等[16]利用2尾刀鲚耳石微化学的结果确认了鄱阳湖中依然存在溯河洄游型个体;并通过随后进一步的调查,发现了鄱阳湖中溯河洄游型刀鲚的一个产卵场[17]。卢明杰等[18]基于7尾刀鲚耳石微化学的研究,实证在鄱阳湖水系的信江下游江段(距长江口约1000 km)分布有溯河洄游型刀鲚个体。在此基础上,本研究首次对采自洞庭湖畔水产市场的刀鲚标本开展耳石元素微化学研究,以期在客观确认其溯河洄游性或淡水定居性的同时,为有效评价和保护洞庭湖刀鲚资源提供急需的基础资料和理论支撑。

1 材料与方法

1.1 材料

笔者2018年8月在湖南省洞庭湖进行刀鲚资源调查的过程中,于湖畔岳阳市街河口鱼巷子水产市场的干鱼销售店发现了2尾干制的刀鲚个体。其上颌骨长度明显长于头长。因上颌骨长超过头长为推测溯河洄游型刀鲚的传统经验[19],笔者先假定其为疑似洄游型刀鲚个体,带回实验室进行本研究来确认。

按惯例,在该水产市场所销售渔获野生刀鲚的捕捞区为东洞庭湖水域,渔具为丝网。据这2尾刀鲚标本的提供者告知,其由2018年6月中旬在岳阳市街河口鱼码头收自东洞庭湖捕鱼渔民所售同一批刀鲚(几乎全为上颌骨短于头长的短颌鲚)鲜鱼干制。另外,根据笔者连续多年于该水产码头采样调查的经验,到该码头出售渔获的渔民,作业地点基本为东洞庭湖内,少数渔民有可能在岳阳市城陵矶附近水域作业,这与渔民可承受的作业和燃油成本及新鲜刀鲚易腐烂不易保存有关。再由于该水产市场每年都有大量淡水定居型刀鲚(绝大多数为短颌鲚)出售,而当地也没有像长江下游一样追求消费昂贵“长江三鲜”之首的溯河洄游型刀鲚的习惯,无论是新鲜还是干制刀鲚售价都很便宜(较大新鲜个体约9—20元/500 g,干制的约10元/500 g),故渔民或店主也无必要和可能从其他水域,特别是从已发现有溯河洄游型刀鲚分布的长江下游鄱阳湖[17]、江西[18]、安徽[20]、江苏[21]及长江口江段[22]大量收购刀鲚来晒制售价如此之低的鱼干。因此,本研究所获2尾刀鲚样本被捕获的地点应该确为在与长江相连通的东洞庭湖水域。

本研究中的1尾刀鲚个体编号为18DTCE01,体长25 cm,上颌骨长42.78 mm,上颌骨长/头长比率1.26;另1尾刀鲚个体编号为18DTCE02,体长22 cm,上颌骨长39.6 mm,上颌骨长/头长比率1.3。测量后解剖鱼体标本,将矢耳石取出,使用去离子水洗净耳石上黏附的组织,置于室温下,待干燥后收入48孔板中待用。

1.2 微化学分析

本研究统一选择左矢耳石(以下简称“耳石”)进行微化学分析。耳石样品包埋、碾磨、抛光、清洗、镀膜等前处理参照Jiang等[17]的方法,在耳石样品前处理完成后,参考Jiang等[17]的方法,使用X射线电子探针微区分析仪(EPMA)(JXA-8100,日本电子株式会社)对耳石样品进行Sr和Ca含量的定量线分析和Sr含量的面分布分析。

1.3 数据处理

使用Excel 2013以测定点距耳石核心的半径长度(以下简称“径长”)为X轴,以对应测定点Sr/Ca比值(Sr:Ca×1000)为Y轴绘制折线图。为了更直观地观察刀鲚耳石Sr/Ca比值变化的趋势,参照Liu等[23]的方法使用STARS (SequentialT-test Analysis of Regime Shifts)对定量线分布分析的结果进行趋势转换,设定截断长度为5、Huber 权重为1、置信度P为0.1。为检测不同阶段的耳石Sr/Ca比值组之间的差异的显著性,使用SPSS 23.0分析软件进行非参数Mann-WhitneyU检验。参考李孟孟等[20]引入的公式FC=Lf/LT,计算淡水系数(FC),其中Lf表示从耳石核心开始Sr/Ca比值一直低于3(对应淡水生境)的第一个阶段的径长,也就是核心附近第一个蓝色区域的径长;LT为整个耳石的分析径长。淡水系数表示的是鱼类个体早期生活史中生活在淡水环境中的时间占鱼类个体整个生活史时间的比率[20,22]。

根据笔者实验室前期研究的总结,不同生境(淡水生境、河口半咸水生境、海水生境)的盐度差异与刀鲚耳石Sr/Ca比值范围具有对应的特征: 在淡水生境中,该Sr/Ca比值一般小于3,对应面分析结果中Sr含量的蓝色图谱;在半咸水生境中,Sr/Ca比值一般在3至7之间,对应面分析结果中Sr含量的绿-黄色图谱;在海水生境中,Sr/Ca比值一般大于7,对应面分析结果中Sr含量的红色图谱[15,16,22]。

2 结果

2.1 基于线分析的耳石Sr/Ca比值

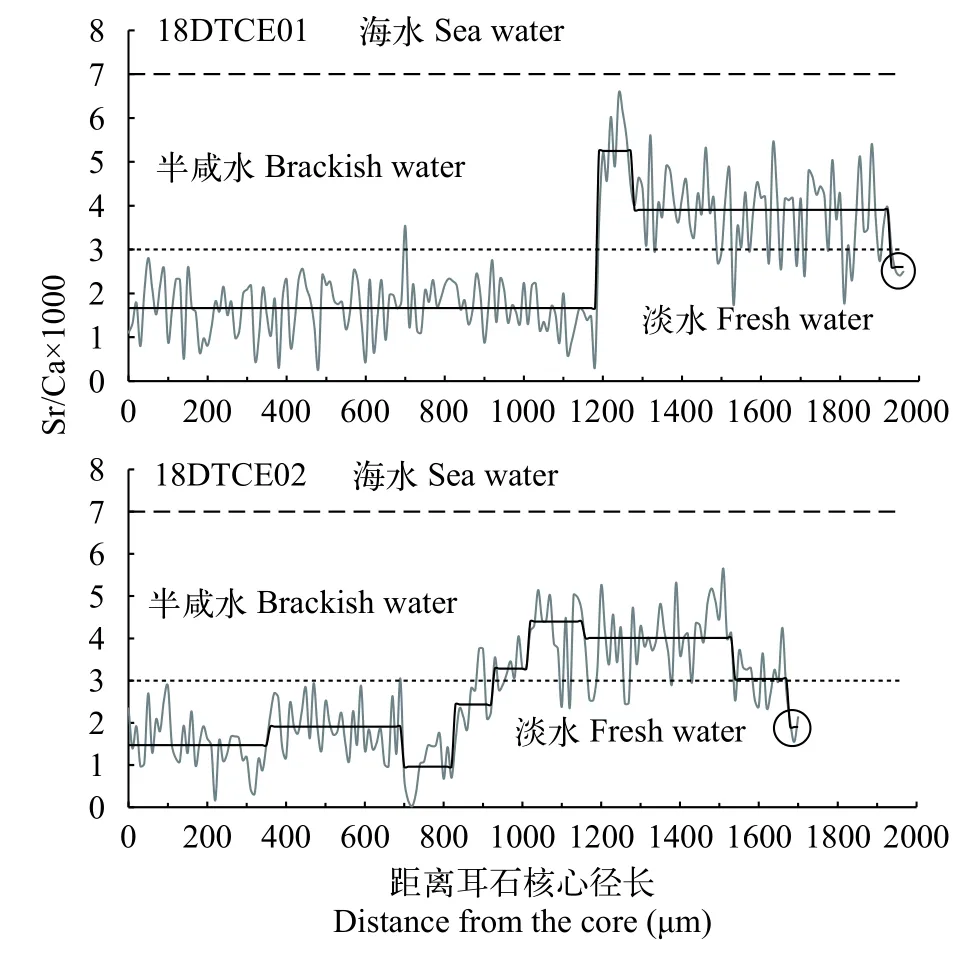

定量线分析的结果(图1)清晰地反应了洞庭湖2尾刀鲚个体18DTCE01和18DTCE02耳石上Sr/Ca比值显著的波动情况。在18DTCE01个体中,从耳石核心到边缘的Sr/Ca比值变化过程可以分为3个具有显著差异的阶段(表1,P<0.05,Mann-WhitneyU-test): 第1阶段的范围为0径长(即核心)至1180 μm径长,共包含了119个微化学分析测定点(以下简称测定点),该阶段Sr/Ca比值平均值为1.65±0.61;第2阶段的范围为1190 μm径长至1920 μm径长,共包含了74个测定点,该阶段Sr/Ca比值平均值为4.03±0.98;第3阶段的范围为1930 μm径长至耳石边缘,共包含了4个测定点,其Sr/Ca比值平均值为2.6±0.27。

同样,在18DTCE02个体中,从耳石核心到边缘的Sr/Ca比值变化过程也可以分为3个具有显著差异的阶段(表1,P<0.05,Mann-WhitneyU-test): 第1阶段的范围为0径长(即核心)至950 μm径长,共包含了96个测定点,该阶段Sr/Ca比值平均值为1.73±0.78;第2阶段的范围为960 μm径长至1660 μm径长,共包含了71个测定点,该阶段Sr/Ca比值平均值为3.82±0.85;第3阶段的范围为1670 μm径长至耳石边缘,共包含了4个测定点,其Sr/Ca比值平均值为2.12±0.5。

根据定量线分析的结果得到刀鲚个体18DTCE01和18DTCE02的淡水系数(FC值)分别为0.60和0.56。

图1 洞庭湖2尾刀鲚 (18DTCE01,18DTCE02)耳石Sr/Ca比值的变化Fig.1 The fluctuation of Sr/Ca ratios of two Coilia nasus(18DTCE01,18DTCE02) from Dongting Lake,China

表 1 洞庭湖2尾刀鲚耳石Sr/Ca比值变化及相关动态参数Tab.1 Fluctuation phases of Sr/Ca ratio across the otolith and the corresponding dynamic parameters in otoliths of two Coilia nasus from the Dongting Lake,China

2.2 基于面分布分析的刀鲚耳石Sr含量

本研究中2尾刀鲚个体的耳石面分布分析显示,耳石面分布图谱分为2个颜色差异明显的同心环区域(由内到外为蓝色、黄绿色),另外在耳石的边缘还有一部分蓝色区域。最内部为核心及其附近区域,在图谱上均为蓝色,表明该区域的Sr含量较低;较外围为黄绿色环,表明该区域的Sr含量较高;黄绿色环之外的耳石边缘再为蓝色,表明耳石边缘的Sr含量较低。耳石面分析中的这2个颜色差异明显的同心环区域的面积与耳石定量线分析Sr/Ca比值的前2个阶段的径长范围相近,耳石边缘的蓝色区域与耳石定量线分析Sr/Ca比值的第3阶段的径长范围接近,故可相互印证(表1和图2)。本研究中两个刀鲚耳石的核心及附近的蓝色区域面积占整个耳石矢状面的比例较大,这与其较高的淡水系数也相互对应。

图2 洞庭湖2尾刀鲚(18DTCE01,18DTCE02)耳石Sr含量图谱Fig.2 The maps of otolith Sr concentration of two Coilia nasus(18DTCE01,18DTCE02) from Dongting Lake,China

3 讨论

基于EPMA的耳石微化学分析结果,本研究较为客观而直观地反演了采自洞庭湖2尾刀鲚个体的生活史生境履历的变化过程。参照前述不同生境盐度差异与刀鲚耳石Sr/Ca比值范围及Sr含量图谱的对应特征可以发现,洞庭湖2尾刀鲚耳石微化学类型变化状况与Yang等[15]、Jiang等[17]所描述的典型溯河洄游性刀鲚的生境履历相一致,即表明该2尾刀鲚的孵化和早期发育均在淡水中进行(耳石Sr/Ca比值变化的第1阶段,平均1.65,1.73),在发育到一定程度后出长江口入海进行发育和生长。这对应于本研究中2尾鱼Sr/Ca比值变化第2阶段的高Sr/Ca比值(平均4.03,3.82)。在春夏季,生活在近海的刀鲚进入性成熟阶段往往开始上溯,进入江河上游的河道、湖泊等水域产卵[24]。这可以在本研究耳石Sr/Ca比值变化第3阶段又低于3(对应边缘蓝色较窄的同心环区域),下降到淡水生境水平的现象中得到印证。因此,基于耳石微化学技术在鱼类洄游生态学方面客观、图谱化的优势,本研究首次发现刀鲚仍可长距离溯江近1400 km进入洞庭湖。

洞庭湖曾是溯河洄游型刀鲚重要的产卵场[1,2]。在近20年后于湖区再次发现该生态型刀鲚有其合理性。另外,与该型刀鲚在形态与线粒体遗传特征上都相似的短颌鲚(Coilia brachygnathus,淡水定居生态型)目前已广布于洞庭湖中且成为优势物种[25]。与之相类似,在鄱阳湖中短颌鲚大量繁殖,且也处于优势地位[26]。鄱阳湖也是溯河洄游型历史上及目前的重要产卵场[17]。这也反映了两种生态型刀鲚繁殖环境要求的相似性。故此推测,洞庭湖目前的环境可能仍适合溯河洄游型刀鲚的繁殖。再者,该2尾刀鲚样本的捕获时间约为6月中旬,也与历史上刀鲚溯河进入洞庭湖的时间(4月初至8月底)是相符的[1]。

本研究中两尾刀鲚的耳石Sr含量面分布图谱显示,核心及其周围的蓝色区域较大 (图2)。这反映出该2尾刀鲚在早期生活史时利用淡水生境的时间(从孵化到进入盐度较高的河口海区之前)较长。定量线分析(图1)还显示出这2尾刀鲚的淡水系数(FC)较高,反映出这2尾刀鲚早期生活史利用淡水生境的时间占整个生活史周期的比率较高[22]。本研究中2尾刀鲚18DTCE01和18DTCE02的FC值分别为0.60和0.56。与卢明杰等[18]在信江下游江段发现溯河洄游型刀鲚的耳石FC值相近(信江刀鲚FC值分别为0.52、0.39、0.69、0.54、0.45、0.46、0.56),显示出本研究的2尾刀鲚的早期生活史中利用淡水环境中的时间占鱼类个体整个生活史时间的比率与远离长江口的信江(距长江口1000 km以上)刀鲚相似。刀鲚的卵是浮性卵,可随水流而移动[27],而早期生活史的仔稚鱼,由于自主活动能力弱,亦随水而动,很难自主选择栖息地[22];因此,刀鲚早期生活史过程在淡水环境中停留时间的长短,可能主要取决于其亲鱼产卵场距离河口的远近[22]。因而,本研究中2尾刀鲚高FC值的现象支持其应是孵化起源于一个距离长江口较远的产卵场,并很可能就在洞庭湖中。

鱼类溯河洄游的目的即为产卵繁殖[28]。为提高繁殖成功率,长距离溯河洄游鱼类有能准确回归(Natal homing)其起源的产卵场繁殖的生态习性[28,29]。Jiang等[30]基于耳石核心元素分析的结果发现,刀鲚也具有这种能力准确回归鄱阳湖产卵;且刀鲚从入江洄游到抵达鄱阳湖产卵场之前并不摄食大型游泳动物,而是主要利用自身积累的能量快速上溯[1,31]。洞庭湖距离长江口约1400 km,是历史上溯河洄游型刀鲚所能到达距长江口最远的产卵场[1]。因此,本研究2尾溯河洄游型刀鲚进入洞庭湖的缘由可能也是繁殖。虽然已有近20年未能在湖区发现该生态型刀鲚,但本研究的发现表明,与鄱阳湖一样[17],洞庭湖作为溯河洄游型刀鲚产卵场的功能可能并未丧失,急需进一步加强研究和保护。

4 结论

基于鱼类耳石微化学技术的优势,本研究较为直观和准确地反演了采自洞庭湖2尾刀鲚个体全生活史中所经历过不同盐度生境的生活史履历,发现了其生长发育过程有过淡水-海水-淡水生境转换现象,确证了其均为典型溯河洄游的个体。这表明目前在距长江口约1400 km的洞庭湖中仍应该存在洄游型刀鲚个体。在长江生态大保护的格局下,需要在渔业管理部门的重视下,抢救性地开展洞庭湖溯河洄游刀鲚的分布区、资源量及产卵场定位的调查,以便尽早制定有效的资源养护和产卵场生境保护措施。