深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基分析

匡成华,吴彦青

(安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司,安徽 合肥 230088)

1 概述

在水利工程中,对有一定深度的软土地基主要采用复合地基加固、桩基两类处理方式,水利工程建筑物对地基有防渗要求,采用水泥土搅拌桩复合地基处理,既保证建筑物底板与地基土间紧密结合,又能满足工程对地基防渗能力及承载力的要求,因此水泥土搅拌桩处理是工程中较常用的复合地基加固措施。由于水泥土搅拌桩复合地基处理在土层深度超过12~15m后,基础加固处理效果减弱,因此对深度大于15m的深厚软土地基采用该措施难以达到提高建筑物地基强度与变形控制双重要求。

对于软土深度大于15m的地基可采用刚性桩处理穿过深厚软土层,进入持力层,满足承载力和沉降控制要求,但刚性桩周软土的沉降可能超过基桩的沉降,致使建筑物底板与地基土层之间脱空产生空隙,从而形成集中渗流通道,需布设垂直截渗控制措施对基础截渗。另一方面,在多种荷载影响下,刚性桩桩基的水平位移往往较大,进而带动水工建筑物的水平位移,如临空面较高的挡土结构地基采用刚性桩基处理,仍需解决地基整体稳定问题。因而,在刚性桩地基处理中常需增加桩间土固化措施,控制桩体水平位移,从而增强地基的整体稳定性。刚性桩可以有效保证深厚软土地基的加固深度,但在发挥天然地基整体作用、增强天然地基整体稳定性方面作用较弱,而同时需要与其他地基处理方式结合使用,以增强天然基础强度和整体稳定性。

在长江大堤无为段I级堤防上的刘拐斗门涵洞的地基处理中,涵洞底部地基为淤泥质粉质粘土和淤泥质粉质壤土,承载力低、压缩性大,并且软土层厚度达到近30m,这种工程既需要保证地基强度满足要求,又需要防止建筑物产生位移、并且减少处理过程中对土基整体稳定性的影响,传统处理方式很难满足设计要求。因此针对这类深度大于15m的软土地基,本文以加固天然地基、约束软土地基垂直与水平变形为目标,将刚-柔性桩组合复合地基与格构墙技术相组合,创新性提出深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基,将刚性桩与柔性桩间隔布置,分深、浅层加固软土地基,同时利用水泥土搅拌桩形成格构墙,对软土地基围固,二者结合,既增强了建筑物地基强度,又提高了复合地基整体作用和抗变形能力。

深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基结构较为复杂,利用现有资料无法对其受力机理进行针对性分析研究。为了合理构造该新型地基处理方式,本文从水泥土搅拌桩格构墙布置、刚性桩与柔性桩作用分担比、深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基布置方式等三个关键点开展分析,合理确定复合地基中刚-柔性桩与格构墙布置。

2 水泥土搅拌桩格构墙布置

基于软弱地基蠕变特征与破坏原理,提出了以水泥土搅拌桩形成的格构墙为处理措施,约束土体蠕变,解决软土蠕变引起的地基强度下降与变形增大问题。针对格构墙的深度与布置等开展分析,为深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基分析提供依据。

2.1 格构墙处理深度分析

2.1.1以地基整体稳定原则确定

软土地基常见的破坏型式是稳定性破坏,表现为滑坡、基坑隆起、结构歪斜或倾覆等。格构墙作用是加固地基满足地基整体稳定要求。当水利建筑物地基的整体抗滑稳定安全系数达不到规范所规定的允许最小值时,水泥搅拌桩的处理深度需要到最危险滑弧面以下1.5~2m左右,采用水泥土搅拌桩处理后,应重新复核地基的抗滑稳定。

格构墙处理地基的抗滑稳定计算通常采用通过基底土层的圆弧滑动面验算,不计支撑作用时,其安全系数要求不低于1.25。格构墙处理地基抗滑稳定可采用瑞典圆弧法或简化毕肖普法分析计算,地基上建筑物荷载作为附加荷载作用在地基上。计算公式如下:

(1)瑞典圆弧法:

(1)

式中,Kc—抗滑稳定安全系数;Wi—土条重力,kN;ci—土的凝聚力,kPa;li—土条的圆弧长度,m;αi—土条底面中点至圆心的连线与垂直线的夹角,(°);φi—土的内摩擦角,(°)。

(2)简化毕肖普法:

(2)

(3)

式中,Fs—安全系数;mai—第i个条块的计算系数,kN;αi—第i个条块底部的倾角,(°);Wi—第i个条块的重量,kN;ci—第i个条块的凝聚力,kPa;bi—第i个条块的长度,m。

(3)基坑抗隆起验算

建筑物基础土体隆起验算可采用四种方法,具体如下:

①太沙基及朗肯方法

(4)

式中,p—荷载,kPa;γ—土的湿容重,kN/m3;c—粘聚力,kPa;B—基坑宽度,m;H—开挖宽度,m;

上述公式一般适用在假设土体内摩擦角φ=0,滑动面为圆筒面与平面所组成。

太沙基提出,粘土地基极限支持力qd用粘聚力c表达的公式为

qd=5.7c

(5)

抗隆起安全系数F为:

(6)

②契鲍塔列夫方法

(7)

式中,F—抗隆起安全系数;D—基坑底面至硬土层的深度,m;L—基坑开挖面长度,m。

③美国海军设施工程师设计手册(NAVFACDM—71971)方法,该法载于:H.F.Wul-terkpom.H.Y.Fang(Foundation.Eengineering.Handbook)1850。该法建议安全系数为1.5。

作用在板桩埋入深度以上的荷载:

如d≥2B/3,p=0.7(γHB-1.4cH-πcB)

如d<2B/3,p=1.5dB(γHB-1.4cH-πcB)

(8)

式中,d—坑底二边缘以45角相交后相交点到坑底之高度,m。

抗隆起安全系数F为:

(9)

式中,Nc—承载力系数;c—土的粘聚力,kPa;H—基坑深度,m;γ—土的湿容重,kN/m3;q—地面荷载,kPa。

④同时考虑土体的c、φ值的抗隆起验算法。对于粘性土,在考虑抗剪强度中,应包括c和φ的因素,因此需同时考虑c、φ值得影响。

此方法在参照Pandtl和Terza-ghi所提出的地基承载力公式的基础上,将墙底面作为求极限承载力的基准面,其土体塑性滑动线如图1所示。

图1 考虑土体值得抗隆起验算示意图

上部荷载重为:p1=γ(H+D)+q

底面承载力为:pr=γDNq+cNc

(10)

式中,D—格构围固体的入土深度,m;H—基坑的开挖深度,m;c—土的粘聚力,kPa;γ—坑内土层容重加权平均值,kN/m3;γ1—坑外土层容重加权平均值,kN/m3;q—地面荷载,kPa;Nq、Nc—底面承载力系数。

2.1.2以控制软土侧向蠕变原则确定

根据胡琦针对软土进行的剪切试验可以发现,剪切蠕变特性与剪应力大小呈正相关,在剪应力与极限抗剪强度比值R>50%时,蠕变对土体的影响不能忽略。因建筑物地基的受力特征,地基附加应力在荷载作用下可分为正向附加应力σ1、侧向附加应力σ3。根据摩尔-库仑理论,土体破坏面上的剪应力与土体主应力(σ1-σ3)关系成正比,从深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基结构来看,格构墙的主要作用是利用对地基土体形成的围压,增大地基中侧向主应力σ1,从而减少正向主应力σ1与侧向主应力差值即(σ1-σ3),可达到减少剪应力的目的。地基的剪应力分布极其复杂,且随深度是变化的,与软土特性、荷载特点、边界条件、地下水渗流特征等有关,为控制软土蠕变对地基稳定与变形影响,格构墙围固深度应满足剪应力与极限抗剪强度比值达到R≤50%水平。在实际工程上可通过有限元方法分析地基应力分布,而从确定格构墙深度。

2.2 格构墙平面布置与强度复核

在使用格构墙控制土体蠕变、提高地基强度的同时,还应考虑格构墙是否能满足自身强度要求。由于荷载变化、土层不均匀等因素,格构墙两侧土压力往往有差异,形成压差,产生不平衡剪力,因此格构墙除承受基础直接传递的荷载外,还要承受复合地基协同作用所产生的附加应力。为了防止墙体受到破坏,在格构墙的布置中需要通过侧压力分析、墙体强度复核其合理性。

(1)格构墙侧压力计算

基础荷载通过褥垫层调整传递到地基上,墙与格构内地基土体压缩模量差异性较大,可按公式(10)、(11)计算格构墙所承受的水平侧压力:

Aσy+γAdy=ξσytanΦ0ωdy+(σy+dσy)A

化简得

(11)

式中,γ—地基土容重,kN/m3;Ф0—地基土与格构墙之间的摩擦角,(°);A—格构的平均面积,m2;ω—格构的周界长度,m;y—地基深度,m。

根据y=0,σy=0的边界条件,可以获得微分方程式的解答如下:

(12)

当考虑基底附加应力σ0,格构墙的侧压力等于τ

(13)

从上式看出,地基自上而下格构墙侧压力是个增大至减弱的过程。格构墙侧向应力也可通过有限元方法进行计算。

(2) 格构墙厚度确定

根据所计算的格构墙两侧土压力差,计入渗流等产生的水压力差,计算出格构墙最大不平衡剪力Qh,格构墙厚度d需满足下列强度要求:

d×τq≥Qh

(14)

式中,τq—水泥土搅拌桩墙抗剪强度。

2.3 分析小结

软土地基采用搅拌桩格构墙分隔与围封,荷载作用下在地基土层能形成围压,提高侧向主应力σ3,减少土体剪应力,达到控制土体侧向变形效果。对水泥土搅拌桩格构墙处理深度、布置等开展的研究,提出按超过深层滑动面深度2m确定格构墙处理深度,大临空面建筑物地基格构墙处理后需满足基坑抗隆起安全计算要求。格构墙的布置间距影响到控制软土侧向蠕变的效果,工程上一般根据基础、地基、荷载等特征进行布置。分析认为,采用有限元等方法分析格构墙内土体应力及格构墙两侧土压力差,计算墙体不平衡剪力,并按满足强度要求确定格构墙厚度,以保证格构墙的整体作用。

3 刚性桩与柔性桩作用分担比分析

使用柔性桩对地基进行处理时,通过向地基中搅拌注入水泥,从而形成柔性桩—水泥土搅拌桩,提高地基承载力,但柔性桩的处理效果随着软基深度增加而逐渐减小,在大于15m的深厚软土地基处理中很难发挥效用;使用刚性桩则可以穿过软土层,加固深层软土,但由于刚性桩周软土的沉降可能超过基桩的沉降,致使结构底板与地基间脱空,最终形成集中渗流通道。因此本文提出工程中使用刚-柔性桩结合的方式对地基进行处理,提高地基强度,以满足承载力要求,同时可以有效处理厚度大于15m的深层地基,并且能够有效控制地基沉降。但需要注意的是深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基一方面需要通过控制复合地基置换率满足承载力要求;另一方面需要防止因刚性桩比例大而出现建筑物沉降值过小,不能有效发挥桩间土作用,甚至产生底板与地基脱空现象。因此深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基需合理确定数量的刚性桩,真正能发挥其对地基沉降的控制作用,使建筑物地基沉降控制在合理范围内。组合复合地基中刚-柔性桩布设比例确定,主要考虑因素是沉降控制需要,因此需要进行复合地基承载力、沉降两方面分析计算,从而确定刚-柔性桩布设比。

3.1 刚-柔性桩在复合地基承载力计算

柔性桩以水泥土搅拌桩为主,数量较多,对地基有一定的加固、改良作用,按有关地基处理规范提出的复合地基承载力计算方法及公式计算柔性桩处理后的复合地基承载力是合理、可行的。在此计算基础上再与刚性桩复合,计算刚-柔性桩在复合地基承载力。刚-柔性桩与格构墙复合地基中刚性桩虽然单桩作用较强,但在复合地基中其作用不强,因此把刚性桩、柔性桩平行分别按不同置换率计入复合地基承载力计算中,比较符合刚-柔性桩与格构墙复合地基的实际情况。计算公式如下:

fspk=βp1m1Ra1/Ap1+βp2m2Ra2/Ap2+βs(1-m1-m2)fsk

(15)

式中,Ap1—刚性桩桩的单桩截面积,m2;Ap2—柔性桩的单桩截面积,m2;Ra1—刚性桩的单桩竖向抗压承载力特征值,kN;Ra2—柔性桩的单桩竖向抗压承载力特征值,kN;fsk—桩间土地基承载力特征值,kN;m1—刚性桩的面积置换率;m2—柔性桩的面积置换率;βp1—刚性桩竖向抗压承载力修正系数,宜综合复合地基中刚性桩实际竖向抗压承载力和复合地基破坏时长桩竖向抗压承载力发挥度,结合工程经验取值;βp2—柔性桩竖向抗压承载力修正系数,宜综合复合地基中短桩实际竖向抗压承载力和复合地基破坏时短桩竖向抗压承载力发挥度,结合工程经验取值;βs—桩间土地基承载力修正系数,宜综合复合地基中桩间土地基实际承载力和复合地基破坏时桩间土地基承载力发挥度,结合工程经验取值。

3.2 刚-柔性桩复合地基沉降计算

根据现有资料,可主要采用二种方法计算刚-柔性桩复合地基沉降:

(1)基于土体的计算方法

①全复合地基模式

当P≤T,将短桩范围内群桩仅考虑为实体深基础是不合适的,这势必导致桩越长,桩与桩间土组合重量G越大计算沉降越大的不合理结果。复合地基沉降分为三部分。

S=S1+S2+S3

(16)

式中,S1—刚-柔性桩复合区域压缩量,S2—刚性桩复合区域压缩量,S3—下卧层压缩量。

计算S1的复核模量计算式为

Ecs1=m1Ep1+m2Ep2+(1-m1-m2)Es

(17)

式中,Ep1—刚性桩压缩模量,Ep2—柔性桩压缩模量,Es—桩间土压缩模量。

计算S2的复核模量计算式为:

Ecs2=m1Ep1+(1-m1)Es

(18)

②等代实体加复合地基模式

当P>T,基础沿长、宽周边深度的剪力抵抗不住外荷载的作用,刚-柔性桩复合区域四周土体产生很大的剪切应变。S1主要桩体压缩,相对于S2、S3,S1变形可以忽略,则

S=S2+S3

(19)

采用分层总和法,从短桩桩尖平面开始计算复合地基的最终沉降量。计算S2的复核模量采取式(20)求解时,要考虑桩尖的刺入作用:

Ecs2=μm2Ep1+(1-m1)Es

(20)

式中,μ—模量发挥度。

(2)基于桩身的计算方法

以刚性桩为分析研究对象,刚-柔性桩复合地基总沉降主要包括刚性桩桩身压缩量、下卧层沉降、刚性桩相对于褥垫层和桩端土的塑性刺入变形等。

S=S1+S2+S3

(21)

式中,S1—桩身压缩变形,S2—桩端以下部分土层的压缩变形,S3—桩相对上部褥垫层和和桩端土的塑性刺入变形。

3.3 刚性桩与柔性桩作用分担比

在深厚软土地基中,建筑物基础范围内,在浅层布置水泥搅拌桩固化软土,并在中间布置穿透软土层支承于持力层的刚性桩,使刚性桩与水泥搅拌桩及桩间土共同承受上部荷载,形成一种新型复合地基,以满足承载力及控制建筑物沉降变形需要。因此,以在力求上部荷载作用下,刚性桩、柔性桩、格构墙及桩间土的应力状态良好,建筑物底板与复合地基协同变形,复合地基各部位承受的应力均小于各材料允许应力,变形基本一致的原则,确定刚性桩和柔性桩各自承担荷载的比例。

根据分析计算和实际工程经验,刚性桩为PHC端承摩擦桩,当刚性桩承担上部荷载比例为30%~40%时,各材料均能发挥作用,建筑物底板与复合地基变形基本一致。

4 复合地基布置方式

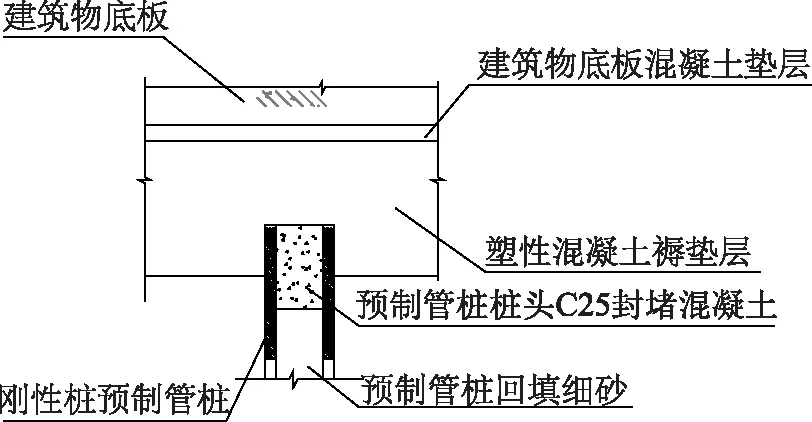

深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基主要包括:柔性桩、褥垫层、刚性桩、柔性桩和格构墙。平面布置为:格构墙将软土地基分块围固,格构墙中布设浅层柔性桩和穿过软土层的大间距刚性桩,格构墙与刚-柔性桩顶设置褥垫层。柔性桩为水泥搅拌桩,桩长结合地层分布、建筑物变形控制、地基强度与稳定要求等因素确定,柔性桩桩长一般为8~15m。刚性桩可采用预制管桩,应穿透软土层,支承于持力层,桩的长度一般20~40m,桩内回填灌砂,顶部0.5m范围内采用C25细石混凝土封堵,刚性桩间距应大于桩直径的3倍。格构墙为柔性桩连续布置形成,沿建筑物外轮廓线布置,平面形状为长方形,内部可增设纵横内隔墙,单个格构平面面积不超过50m2,长宽比小于4。格构墙深度与柔性桩长度相同,一般为8~15m。深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基布置如图2—5所示。

图2 深厚软土刚-柔性桩与格构墙复合地基平面布置图

5 工程实例

根据上述理论和计算方法,在解决刘拐斗门地基沉降及水平位移问题中,采用刚-柔性桩与格构墙组合复合地基处理技术进行加固处理。在涵洞基础范围内布置搅拌桩,桩距1.0m,在涵洞两侧边线及涵洞节间分缝位置布置两排水泥搅拌桩形成格构墙,搅拌桩桩径0.5m,桩长14.0m;间隔布置PHC管桩,桩径0.4m,桩距1.8m,桩长24~32m,进入相对硬土层2.0m。在地基处理层上设置一层塑性混凝土褥垫层,垫层厚0.8m。

图3 A- A剖面图

图4 B- B剖面图

图5 管桩桩头处理图

工程于2015年开始建设,2016年完工。经过复合地基处理后,涵洞沉降在30mm以内,经过4年多的运行,涵洞一切正常,未发现较大沉降及位移,满足预期设计要求,并且已在芜湖县十三连圩居家角站、花渡闸等项目运用,均取得良好的技术效果及经济效益。

6 总结

以加固深厚软土地基为目标,创新性提出了深厚软土刚-柔性桩与格构墙组合的新型复合地基,采用格构式水泥搅拌桩墙加固地基软弱土层并约束其侧向变形,间隔布置刚性桩贯穿深厚软土并支承在相对硬土层中,对深厚软弱地基全深度加固,形成水泥土搅拌桩墙、端承摩擦刚性桩和桩间土共同作用的新型复合地基,有效地提高了软土地基强度与抗变形能力。从水泥土搅拌桩格构墙布置、刚性桩与柔性桩作用分担比、刚-柔性桩组合布置方式等三个关键点开展分析,合理确定复合地基中刚-柔性桩与格构墙布置。