公共服务人员合法权益维护和“顾客导向”极端化的逻辑悖论

肖新平

摘要:本文通过实地调研以及文献阅读获得相关资料,论证了公共服务人员合法权益维护和“顾客导向”极端化制度安排引发的逻辑悖论及其危害、根源。“顾客导向”极端化的制度安排产生“一损俱损”效应,导致个体、群体与内部顾客多个层面“难以顾客至上”,从而背离制度初衷。因此,只有积极、有效维护公共服务人员的合法权益,才能实现公共服务真正与持久的“顾客导向”价值。社会各方应对此逻辑悖论形成清醒、客观的认知,并从根本上促进公共组织考核价值与宗旨的实现,建设真正具有公信力的“顾客满意”的服务型政府。本文的研究创新点在于站在公共服务人员合法权益维护的角度,运用利益相关者理论对此逻辑悖论进行理论与实践分析,并从组织行为学、制度环境角度进行解读,指出逻辑悖论的产生具有其内在必然性与现实性。

关键词:公共服务人员;合法权益维护;公共组织;“顾客导向”极端化;逻辑悖论

中图分类号:D630文献标识码:A文章编号:2095-5103(2020)11-0058-14

The Logical Paradox of the Maintenance of Legal Rights and Interests of Public Service Personnel and the Extremeization of "Customer Orientation"

——Taking Infringement Public Conflict as An Example

XIAO Xinping

Abstract:This paper obtains relevant materials through field research and literature reading, and demonstrates the logical paradox of the maintenance of the legitimate rights and interests of public service personnel and the "customer-oriented" extreme institutional arrangements,as well as their harm and root causes.The "customer-oriented" extreme system arrangement produces a "one loss and one loss" effect,which leads to "difficult customer first" at multiple levels of individuals, groups and internal customers,thus deviating from the original intention of the system.Therefore, the true and lasting "customer-oriented" value of public services can be realized only by actively and effectively safeguarding the legitimate rights and interests of public service personnel.It is hoped that this article can arouse the sober and objective recognition of this logical paradox,fundamentally promote the realization of assessment value and purpose,and build a truly credible"customer satisfaction" service-oriented government.The research innovation lies in the perspective of maintaining the legitimate rights and interests of public service personnel,uses stakeholder theory to conduct theoretical and practical analysis of this logical paradox,and interprets it from the perspective of organizational behavior and institutional environment,points out that the generation of logic paradox has its inherent inevitability and reality.

Key Words:public service personnel;public organizations;maintenance of legitimate rights and interests;extremeization of "customer orientation";logical paradox

一、研究背景與问题提出

2018年11月,一则问责消息引起社会广泛关注:安徽省全椒县扶贫干部张伟因晚间洗澡,未能及时接听巡查组电话而被处分。在媒体与舆论关注下,被处分者有了解释的机会,澄清了事实,全椒县委根据复查情况对其撤销了党纪处分。然而,类似事件时有发生:某干部下基层因手机电池与备用电池都用完,未能接听上级电话而被通报;窗口人员上厕所被个别排到号的办事者投诉而被处理;工作人员退回不按规定交齐的申请材料而遭投诉;窗口人员被不理解窗口工作的办事者辱骂威胁;工作人员生病难受在办公间隙趴在桌上遭偷拍与投诉被处分,等等。这些事件或许存在误解,然而,公然侵害公共服务人员合法权益的事件一再发生却不得不让人警醒与反思。

非知之难,乃行之难。有文章呼吁“问责不能泛化简单化”,认为问责简单粗暴、任性而为有悖公正,不仅违背了问责初衷、侵害了公务人员的合法权益,同时也“极大损害了问责工作的严肃性、权威性和影响力,在一定范围造成了干部群众的不解或误解”[1],削弱了公共部门的公信力。因洗澡延误接电话而被问责,事虽小但值得深思:如果媒体不关注,处分会取消吗?为什么会有这种“忽略事实”的处分?此事对该扶贫干部有何影响?作出处分时是否核实事情经过或与当事人沟通过?不当处分被撤销就结束了吗?是否需要道歉或补救?类似情况还会发生吗?这些事件里面纵使有维护稳定、顾全大局、群众至上、委屈小我的考虑,然而从作为普通公民的公共服务人员合法权益维护来说,现实处置方式依然有待商榷。

某种意义上,冲突各方可以视为不同程度的利害关系人,冲突管理与公共服务人员的行为主要源于趋利避害的理性思考。为了更深入有效地分析问题、查找根源,本文基于利益相关者理论对冲突各方的动机与行为进行论证与分析,为冲突化解提供切实的思路与启发。弗里曼在《战略管理:利益相关者方法》一书中将利益相关者分析分为理性、过程和交易三个层面[2]。理性层面关注“谁是利益相关者”和“这些利益相关者可观察到的赌注是什么”,本文主要指公共冲突的利益相关者;过程层面关注组织如何处理其同利益相关者的关系,本文则指侵权类公共冲突的发生及其治理过程所存在的问题;交易层面关注组织与其利益相关者之间的交易或讨价还价,本文则指公共冲突及其管理中相关各方的维权与行为的选择与考量。本文的基本思路是通过对案例中公共冲突利益相关者进行分析,阐述逻辑悖论及其危害,挖掘逻辑悖论的根源,最后得出结论。

公共冲突即指那些事关公共利益的冲突。“引起冲突的事项即为公共事项;若引发冲突的事项不是公共事项,但冲突的发展影响到了公共秩序、公共安全、公共福利等公共利益”[3],也是公共冲突。公共冲突按范围可以分为公共组织内部冲突与社会性公共冲突。目前学界的研究一般是群体性或社会性公共冲突。结合案例,本文的研究领域为个体公众引发的侵害公共服务人员合法权益的公共冲突,简称“侵权类公共冲突”。此类冲突具有交叉性,是公共组织成员与社会成员之间的冲突,主要是个体之间、但牵涉公共利益与公共秩序的冲突,与公共利益、公共秩序、公共责任、公共道德与公共意识密切相关。已有研究较多关注社会性冲突及公众权益维护,而对于公共服务者权益被侵害的公共冲突却少有论述,尤其对于因公共部门管理冲突而引发的“二阶冲突”的危害与解决少有研究,也较少结合现实论证“顾客导向”的实际政策效果。本研究属于拓展个案研究,即“通过对典型案例的全面深入考察,以概括和解释个案所代表事物的一般特征和规则”[4],希望通过个案拓展与剖析为今后类似冲突解决提供参考与借鑒。

二、典型案例选择及其利益相关者角色分析

(一)研究案例选择

本文选取下述四个案例主要基于三点考虑:一是事件造成的公共影响大、危害深。这些案例属于比较严重的人际公共冲突,不仅案例中的公共服务者个人遭受了极大的伤害,事件还波及更大范围的社会公众及相关公共服务的正常工作流程(如全国各地公交车相继安装司机驾驶室防护装置),深刻影响了同类职业群体的工作人员(如公交车司机、公共图书馆馆员、审批公务员等)。二是几起案例都明显牵涉公共组织“顾客导向”的极端化。某种程度上,这些案件都牵涉了公共服务制度,触及了相关法律。三是四起案例发生的冲突基本不存在误会或是很容易澄清。某种意义上,这些冲突都可以避免发生。案例中的公共服务人员都尽职尽责,却处于无辜与被动的处境,甚至蒙受损伤与牺牲。各个案例的具体经过缘由如表1所述:

(二)相关概念的界定与分类

一是利益相关者。利益相关者指“那些能够影响组织目标的实现或被组织目标的实现所影响的个人或群体”[5]。在本研究中,利益相关者是指受到公共冲突及其管理影响的个人或群体。为了便于研究,我们对之进行进一步分类。利益相关者可以按冲突主体分为两大类:公共部门及其组织成员和社会公众。每一类又可以细分为:冲突当事者、冲突参与者、冲突管理者、第三方、冲突旁观者及其所属群体或所在组织的全体成员。同时,还可以按利害关系的程度分为直接利益相关者与间接利益相关者、潜在利益相关者。如冲突当事方、参与者、公共部门的管理者属于直接利益相关者,冲突当事者所在组织的群体及作为“顾客”的全体社会公众则属于间接利益相关者。其实,从“顾客导向”制度安排的影响对象来看,全体社会公众都属于利益相关者。当然,多数是间接或潜在的利益相关者或曰利益共同体。二是“旁观者”。“旁观者”一般指“置身事外、从旁边观看或者观察的人”。在公共冲突领域,“旁观者”主要是对并非冲突中相关各方、但处于冲突情境中人群的称呼。不同类型的旁观者基于不同的动机,通过聚集围观、言语评论、情绪积累三个阶段而介入公共冲突事件并产生不同的影响[6]。本研究中“旁观者”主要指公共冲突中其他在场公众,具体为公共服务人员的同事及冲突现场未介入的公众,但他们是广义或潜在的利益相关者。比如公交车上其他所有的乘客,或一旦情境有变,这些“现场的旁观者”也会随之发生变化,由潜在利益相关者转为直接利益相关者;而关注冲突事件的社会公众则可视为“远程旁观者”,如对海关女公务员事件进行网络评价的公众。本文的利益相关者如图1所示:

(三)案例中冲突主体角色的剖析

为了更清晰认知案例中的利益相关者,表2对主体角色进行了描述与剖析。

几起案例表明,侵权类冲突中的公共部门,尤其是公共服务人员处于相对弱势的地位,而对冲突的不当处理加剧了对公共服务人员的伤害。在一定程度上,这种现象的发生与“顾客导向”极端化关系密切。近年来,我国一直致力于建设服务型政府。各地政府不断探索与优化公共服务举措,比如借鉴西方新公共管理运动,倡导“顾客导向”,在公务人员考核中引入群众满意度评价、投诉举报制度等。然而,某些地区或单位在具体执行过程中却出现了走样或过激行为,如案例中出现的“打不还手,骂不还口”之类的公共组织制度规定。在这样的制度约束下,面对个别分子的违规或侵权,公务人员经常选择隐忍甚至委曲求全。

三、侵權类冲突生发的逻辑悖论及其危害

(一)侵权类冲突过程中的逻辑悖论

通过前述各主体角色的剖析可以看到利益相关者的具体行为,下面来看冲突过程中公共权益的维护与被侵犯情况。

根据表3,在侵权类冲突及其治理中,公共服务人员合法权益被侵害情况、某些公共部门“顾客导向”极端化制度、利益相关者“一损俱损”的后果,三者之间的关联不言而喻。比如,重庆万州公交坠江事件中所有利益相关者失去了生命;面对侵犯,因图书馆“打不还手、骂不还口”等制度,工作人员只能隐忍,却又因为“导致报警影响恶劣”而被通报,而冲突管理者却枉顾公平正义及冲突情境性,无视工作人员合法权益,使其处于被动、孤立之地,工作人员无处申诉与求援的寒心与失望油然而生。其中的逻辑悖论具体表现为:个体顾客“任性而为”损害自身利益同时受到广泛谴责;群体顾客无辜受连累,应享的公共权益与个体合法权益被侵害;公共服务人员隐忍克制、自我牺牲、受屈冤枉,其合法权益受损,其内心难以认同“顾客导向”极端化的服务理念;而公共服务人员作为组织服务的“内部顾客”,其权益也未能得到有效维护。因此,牺牲公共服务人员合法权益事实上难以真正有效实现“顾客导向”的价值理念。

(二)侵权类冲突生发的逻辑悖论机理

侵权类冲突生发逻辑悖论的具体机理如图2所示:

侵权类公共冲突中牺牲公共服务人员合法权益与“顾客导向”极端化的逻辑悖论主要表现为制度安排与现实效应的背离。在制度安排方面,牺牲公共服务人员合法权益以实现“顾客导向”的服务理念认为,隐忍、退让可以赢得“顾客”的感激与好评。有学者认为,“多数时候,应对公共冲突主要依靠体制内的协调和自上而下的指令,解决冲突的方式较单一”[7],尤其在综合权衡利益相关者各方利弊的同时,会做出牺牲工作人员利益以更好满足公众需求、维护大局与社会稳定的决策,这是通常所谓的“委屈一下或顾全大局”。然而在现实效应方面,个别人会“得寸进尺”,牺牲公共服务人员合法权益反而会导致“一损俱损”,无从实现“顾客导向”。事实上,前述观念既不利于冲突的妥善处置,也不利于冲突的有效化解,甚至有时回避、压制或妥协的处理反而会加剧冲突或促使冲突扩散。工作人员会因合法权益未能得到组织有效维护、未能获得组织应有的公正支持而产生组织疏离、降低组织承诺与组织认同,影响全体工作人员的工作士气,同时,对于应该受到严重处罚的一方产生姑息与纵容效应,影响公共组织的公信力。

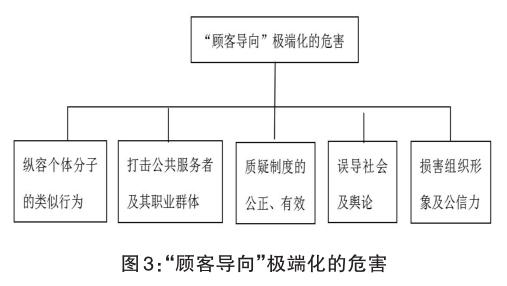

(三)侵权类冲突生发逻辑悖论之危害

某种意义上,公共部门试图通过牺牲公共服务人员合法权益,甚至隐忍或退让以避免或弱化冲突,结果却往往一厢情愿、事与愿违。这样的维权意识、观念与行为有什么后果?牺牲公共服务人员合法权益而谋求群众满意度的“顾客导向”极端化,往往得不偿失甚至适得其反,也容易引发二阶冲突(因管理冲突而产生的冲突),造成相关各方的伤害与损失,进而波及公共服务职业群体,挫伤其整体士气,影响社会公正与公共部门的公信力。既无法从根本上保障群众满意度,也无法有效避免或防范类似事件的重演。所以,对于“顾客导向”的歪曲、误读的危害必须有着清醒的认识与警惕。

1.牺牲/侵犯公共服务人员合法权益的危害

(1)加重公务人员的情绪劳动负担。情绪劳动相对于体力劳动、脑力劳动而言,是指“员工在工作过程中与人交往时表现出符合组织要求的情绪”[8]。“顾客就是上帝”的观念让一些组织将服务者与顾客置于不平等的关系中,以致于服务者会遭受来自顾客的侵犯性行为或不公正对待。Rupp和Spencer(2006)发现,“受到顾客不公正对待的服务者需要付出更多的努力来使自己的情绪表达与展现规则一致;不仅本人直接遭受不公正对待会增加情绪劳动的努力程度和难度,作为旁观者,眼见同事受到顾客的不公正对待也会对情绪劳动产生同样的影响”[9]。正所谓物伤其类,同病相怜更能感同身受。所以,“打不还手、骂不还口”看似无可厚非或无奈之举,事实上却容易加重情绪劳动,尤其对于情绪劳动较强的公共服务者。“情绪劳动还具有溢出效应,即情绪劳动不仅会影响工作情境中的态度与行为,还会对非工作时间中员工的情绪、社会机能与健康产生显著影响。”[10]这会加剧其工作压力、精神抑郁、职业倦怠等,降低职业群体的工作满意度,阻碍“顾客至上”的认可与实现。

(2)打击公务人员的公共服务动机。“公共服务动机”指公职人员服务于公共利益的行为原因和心理需求[11]。公共服务动机与工作满意度、组织绩效等密切相关,是驱动服务人员作出回应行为的个体倾向,包括对制定公共政策的兴趣和吸引力、对公共利益的责任心、同情心和自我牺牲精神。工作的意义和价值得到他人与外界认可时,公共服务动机就会保持或强化,反之则会消退或减弱[12]。比如海关女公务员的善意之举、图书馆馆员尽职尽责没有得到顾客及组织的认可,就会削弱他们的公共服务动机,进而影响今后的行为选择;相反,如果得到理解、抚慰与公正待遇,则可以弥补损失或创伤,受到奖励与认可则会增强自我价值感、职业荣誉感,强化公共服务动机。

(3)降低组织认同并挫伤组织公民行为。社会认同理论指出,“当个体产生对组织的认同时,会将组织赋予他们的角色认为是核心的、重要的和有价值的自我概念的构成,因而更有动机去遵守角色赋予的期望”[13]。公共服务者的职业角色期望让他们产生更强烈的组织公民行为意愿,从而做出有利于公众、组织及社会的职业要求之外的善行义举或组织公民行为。组织公民行为是职工在组织没有明确规定的前提下,自发做出的有利于组织及其成员的行为,而且往往没有回报。如果遇到费力不讨好、好心被冤枉的情形,则会产生退缩行为甚至反生产行为,降低对组织的认同及对职业的认可。前车之鉴,以后也許有人遇到女公务员类似情景会赶紧离开,或者司机师傅对一些蛮霸行为视而不见,或者图书馆员对有利于读者但可做可不做的事情就不去做。长此以往,最终损害的是服务对象整体与长期的利益。

2.“顾客导向”极端化的危害

“顾客导向”极端化的危害主要体现在个体公众行为造成的负面“公共外部性”上。外部性又称溢出效应、外部影响,指一个人或一群人的行动或决策使另一个人或一群人受损或受益,却没有给予支付或得到补偿的情况。由此可以推演出“公共外部性”,即公共场所或空间,个体或某一群体由于其言行或决策,而导致在场其他人以及更多公众甚至整个社会受损或受益,却没有相应支付或补偿。比如重庆公交坠江事件、海关女公务员案例就呈现出负向公共外部性,而见义勇为则具有正向公共外部性。见义勇为者的道义担当彰显了国民应有的公共意识,勇敢肩负起公共事务中个体的公共责任,既维护了当事人利益,又彰显了社会公平与正义,对于人心向善、榜样示范、社会风气都起到积极引导作用;相反,如案例中的违规者未受处罚,或对于恶德恶行有力阻止却视而不见,冲击了见义勇为的认知与观念,导致不应有的社会损失与影响,包括有形的、无形的。

四、侵权类冲突生发逻辑悖论之根源

案例中公共服务人员合法权益的维护,几乎都是“弱维权”或怯于正当维权其合法权益受到侵犯。逻辑悖论的危害显而易见,且容易导致恶性循环,即“顾客导向”极端化的认知与操作容易出现牺牲公共服务人员合法权益,进一步强化了“顾客导向”极端化,纵容了一些无原则“顾客至上”的观念与行为。在由传统行政管理向现代公共管理过渡的管理实践中,类似逻辑悖论的产生又具有一定的必然性与现实性。因此,只有客观鉴别、辩证认知,才能更好地追本溯源,破解此逻辑悖论。

(一)公众对“顾客导向”理解的极端化与过度维权意识

个体公众片面理解公共服务的“顾客导向”“群众满意度”及“投诉举报”等制度,甚至认为“顾客是上帝”,是希望得到商业中“顾客”的同样待遇,因此,仅从个体立场与利益出发提出过高或者不合理诉求甚至以“投诉举报”相威胁。“个别顾客”认为:我是上帝,不满足要求就投诉;我是纳税人,你们就是服务的,所以必须满足我的要求。极少数人任性、蛮霸,不顾公共利益、公共安全,践踏公共秩序,违反公共道德而做出“巨婴式”行为,如万州公交车女乘客表现出的任性而为、蛮横霸道等行为。“巨婴”近年来被用来指心理滞留在婴儿阶段的成年人,“他们以自我为中心,像婴儿一样无意识、无法自如地控制自己的情绪,从而容易产生过激的非理性行为,给社会带来灾难性的后果”[14]。人们试图用这个词“描述一种以自私自利的心态对待身边的人和事,对公共利益和他人利益无动于衷、默然处之的情感和行为状态”[15]。这是“一个奇葩的成年人群体,极度自私,只索取不奉献,以绝对自我为中心,没有规则意识、公民意识、法律观念、道德约束,把别人的帮助、赠予视为理所当然,丝毫没有感恩之心,把自己当成国家的婴儿”[16]。

这类人过度与无原则地维护个人权利,忽视或侵害了公共利益与公共秩序,维权意识上升而法律知识、守法意识、公共责任、秩序意识与公共素养等却相对滞后。同时,作为利益相关者的其他“顾客”,由于自身能力所限,或者缺乏制止的明确的法定的权限或义务要求,容易产生旁观中立的立场,认为这不是自己的责任,产生畏惧心态或者期待他人出手,见义勇为的意识不强,比如公交车上的老弱人士。少数公众个人主义的泛化、正当化与公共责任意识的缺失,也有着一定的社会背景。科技与通讯的发展、各种服务购买的便捷以及个体能力的相对提升,促使越来越多个体产生“万事不求人”的自立之感,更多沉浸在自我世界,甚至有人厌恶社交与人际沟通。加之,城市化进程中人与人陌生化加剧、不信任感增强,产生了越来越多“原子人”“自立人”,遇事、行事从自我角度、自我利害的立场思考与抉择,认为自己无需外界与他人帮助,也不想帮助人、多事给自己找麻烦,以此摆脱“事不关己高高挂起”的良知与道德的谴责,且以不会给别人造成麻烦来自我安慰。与此同时,伴随着农业文明向工业文明的转型、全球化、现代化的冲击以及西方个人主义、自由主义等思想文化观念的引入,传统集体意识受到冲击,传统价值观念淡化,新的社会文明规则体系尚未健全,主流价值观与道德约束却弱化了。社会转型期传统道德滑坡与信义观念的淡薄、相关法律规定的缺失以及维权、救济渠道不畅,都助长了公共责任意识的淡薄。

(二)公共服务人员个体在组织内长期利益的考量

个体职工鉴于传统组织文化、现有行政管理体制的安全需求,往往倾向于服从命令与领导。受访者普遍承认,绝大多数公众都通情达理、文明礼貌,但有些“奇葩”事情“遇到一次就够你受的”。遇到类似事件,他们往往从减少麻烦、少添堵、不值得、自认倒霉的角度,而选择隐忍、克制、不追究。比如案例中被无辜辱骂殴打的图书馆员、一再克制的司机师傅就说,“如果较真、一般见识就别工作了,早被气死了”;实在忍无可忍时,“就当遇到了病人”。这种消极隐忍虽然可以减少麻烦与冲突,但在一定程度上也客观助长了一些不良习气,不利于类似事件的长期有效解决;同时,对于所属职业群体合法权益的维护往往起到负面作用。

长期以来,我国人事管理方式强化了公共服务人员服从、被动与隐忍的工作性格。我国冲突管理主要是工作单位负责制。“行政化的工作单位不仅承担着预防和解决公共冲突的责任,而且被赋予了惩罚和处理冲突各方的权力。”[17]由于单位对其成员具有较强的控制性,所以,作为主要冲突管理的基层工作单位对作为冲突方的单位成员具有相当强的影响力并对其行为选择有很强的控制力[18]。这很大程度上影响着公共服务人员的维权方式与意识。当前我国公共部门主要还是传统官僚制管理体制,主要依靠制度、权威、指令等管理方式,过多重视集体利益,遇事往往要求职工顾全大局、发扬风格、勇于牺牲。在这样的组织文化背景下,加上追求稳定职业的心态和辞职成本高等因素,公共部门在职职工往往选择顺从、依赖、隐忍,怯于维护自身的合法权益。这客观上助长了不公正的处理及其存在,同时也削弱了组织维护职工合法权益的意识与动机。

(三)公共组织的利益考虑与观念认知

1.公共组织“顾客导向”极端化的认知根源

群众满意度测评是公共部门年终绩效考核与奖惩的重要衡量指标,也是提升行政效能的重要举措。然而,“一票否决”“零投诉”、群众满意度等绩效考核的硬性要求及误解,却容易导致公共部门“顾客导向”的极端化认知与操作。如为了提升群众满意度,有的地方把群众投诉列入“一票否决”,以“零投诉”作为评优标准,忽略冲突存在的客观性、情境性,以致千方百计回避、压制冲突。为此,一些部门不惜牺牲员工的合法权益与正当利益,甚至不敢、不当、忽视执行公共部门公共管理的职责。诚然,群众满意度的考核标准非常重要,尤其对于人民满意的服务型政府建设来说,但是,科学衡量与考核是群众满意度有效实施的前提,要认识到群众满意是有边界、有原则、有底线的,而非有求必應。一方面,要考虑公众诉求的合理合法性;另一方面,也要考虑公共部门的职责、权限、能力。个体顾客不等于群体顾客的全体公众,更不能因为姑息与纵容、畏惧个别顾客,而损害了其他广大公众的合法权益。

2.公共组织牺牲公共服务人员合法权益的动机

公共部门处理冲突时往往优先考虑集体利益、组织形象、考核压力等,而采取回避、压制的方式。动机一般是领导者的自保意识、息事宁人、担心上访与扩大化或形成舆情事件无法控制。在中国的各类公共冲突中,当事方、干预者与旁观者的“冲突是负面的”的普遍认知,直接影响了冲突解决的目标和策略选择;人们普遍缺乏共赢的观念和信心;“少数服从多数”“局部服从集体”以及片面回避冲突的看法极为盛行[19]。图书馆受损职工本期望自己尽责而受辱受伤时,单位会主持公道、维护其权益;而图书馆领导却认为,“惹不起躲得起、犯不上”“干服务工作难免受气”,而未考虑职工的权益与感受,且理直气壮声称“如果晚走几分钟,就不会在派出所多带两个多小时”。有学者认为,中国现行公共冲突“重应急、轻常规”的管理造成了治理制度成本的提高,控制导向而非冲突化解导向使治理缺乏成效[20]。因此,在一定程度上,公共部门冲突处理的理念与方式内含着逻辑悖论的隐患。

(四)逻辑悖论产生的制度环境

1.考核制度设计与执行导致的某种必然

各地方考核制度通常都有“一票否决”“零投诉”、群众满意度等事项,然而其可行性与如何落实却值得细究。客观事实往往是,冲突不可避免且未必是坏事,由于误解产生的投诉难以完全避免。有的地方滥用一票否决,对相关部门及公共服务人员造成苛刻要求与问责压力,误把个别人的满意度等同于群众满意度,致使有的部门不顾原则地加以满足个别人员的过分要求。考核制度执行的曲解与急功近利加剧了逻辑悖论的产生。此外,信息传播方面,网络舆情与多媒介传播易产生谣言或舆情事件,若政府公信力不足就容易被质疑而使群众相信网络;一些公共部门公关应急处置能力有待提升,怕因回应不足、不力、不及时、不得当而激化矛盾;一些组织或个人抱持“不求有功但求无过”的消极心态,以求尽快平息事态、减少影响与舆论风波,于是片面追求考核的平安无事、不被问责。某种程度上,考核达标压力与曲解直接导致了公共服务人员合法权益的难以维护与部门“顾客导向”极端化的应对。因此,应尽快建立必要的申诉、复核、容错纠错机制。

2.已有相关法律与制度的漏洞与不完善

作为特定的公民群体,公务人员的职务行为优先于公民行为,在一定条件下需要他们做出牺牲。然而,这不等于可以忽略或无视他们作为普通公民的权益维护与个体感受。过分强调公共利益、集体利益,忽略甚至损害个体的正当与法定权益,结果却是作为依法治国的主体组织与推进执行者自身却未能很好地依法行事或者受到应有的法律保护。只受法律约束而不受法律保护显然是不公正的,这会损害公共服务人员的组织公正感,打击其工作士气。“法无禁止即可为,法无规定不可为”的前提是法律、制度与规范等的明确、具体、健全、完善;否则,遇到事情处理起来就无据可依或者依据有问题,从而导致事实上运用法治思维有效治理的不可能或变异。比如海关女公务员被偷拍事件,主要是公民在行使监督权,这本无可厚非,关键是监督的合法性及渠道,若规定并知晓可以直接与该公务员沟通核实、向所在部门当面投诉或者书面投诉到办事大厅的意见箱,之后给予及时的沟通与反馈,也许不会出现这样的问题;图书馆冲突事件如果有给予违规者警告、赔偿、限制借阅等处分规定,也许就不会久拖不决。再如,公民监督公共部门的具体内容和诉求救济的路径,公务员合法权益的维护、救济与合法职务行为的保障和公共管理职能的执行等,都需要有据可依、有据可查,需要公众知晓。因此,加强与健全类似的制度、规范并宣传到位势在必行。

3.公信力不足容易引发质疑而选择隐忍

公信力是公共形象的依托,是公共部门的立身之本。公共部门具有较强的公信力才能得到公众的信赖与拥护、支持与爱戴。而以往部分公共部门“门难进、脸难看、事难办”的现象以及官僚主义、贪腐现象严重损害了公共部门的形象,大大降低了其公信力。党的十八大以来的高压反腐、依法治国、加大巡查与举报监督等,很大程度上改观了公共部门的形象,提升了其公信力,但是个别行为或现象还存在。因此,公众有时会因为误解、不知情而产生义愤、质疑,比如海关女公务员事件。虽然作为冲突当事方以外的第三方,公共部门客观中立的立场至关重要,但是公共部门作为第三方的中立性与信服力却容易引发质疑,加之行政主导的公共冲突机制,进一步深化了处理的不公正。因此,部分公共部门因其公信力不足、解释乏力且容易引发质疑,干脆选择吃亏与忍让,甚至出台“顾客导向”极端化的制度,比如不要发生冲突、实现“零投诉”。

总体而言,公共服务人员合法权益维护主要受到四个方面的制约:一是个体无奈之下的隐忍、退让与主动牺牲;二是组织以顾全大局之名引导其做出克制与牺牲,并且有时还乱问责与处分、缺少组织关怀;三是个别“巨婴式”分子的侵犯与在场公众的中立或无力;四是现行的组织管理制度与滞后的冲突管理理念等政策环境。逻辑悖论之动机与效果的背离还在于强调理性认知的同时忽视了情绪的作用与情感效能。毕竟,人有情感情绪需求,其认知与行为受个体的动机、态度、信念与价值观等指引。制度只有得到认可与接受,才能被有效执行而产生预期效果;否则,违背人的意愿与情感,认知与行为背离就难以实现制度初衷。

五、结论

本文的逻辑悖论产生的管理假设为:如果牺牲公共服务人员合法权益/“顾客导向”极端化,那么有助于实现“顾客导向”与较高群众满意度;现实效应为:如果不维护公共服务人员合法权益/“顾客导向”极端化,那么只会“一损俱损”,难以实现“顾客导向”与较高群众满意度。逻辑悖论可以归纳为:牺牲公共服务人员合法权益而“顾客导向”极端化却导致事与愿违、适得其反,即追求“顾客导向”而最终结果却是,极端化导致“一损俱损”——内部顾客(公共服务人员)受损受打击,且难以在今后工作中真诚情愿地秉承“顾客导向”理念;个体顾客的声誉/形象或利益受损;作为利益共同体的“公众顾客”正常正当权益受损;公共部门公信力降低,导致低工作满意度与低群众满意度,最终难以实现“顾客至上”。对于“零投诉”“一票否决”“群众满意度测评”等“顾客导向”考核制度安排的极端化的不当操作,加剧了公共服务人员合法权益受侵害的程度。因此,“顾客导向”极端化对于侵权类公共冲突的引发与治理成效有着重要影响。

“顾客导向”极端化的操作生发了侵权类公共冲突处理中的逻辑悖论——公共组织或者公务人员基于理性认知而权衡利弊并决策与行为,结果却过犹不及以致适得其反,主动或被动地牺牲公共服务人员合法权益,谋求“顾客导向”以便考核“安全”或回避冲突,其现实效应却与制度初衷背离。一方面,不但难以实现真正的“顾客导向”,而且致使冲突不能很好化解与彻底解决,甚至引发二阶冲突,造成二次侵害;另一方面,即使事件表面平息下来,但无法实现制度预期并埋藏隐患,进而成为此类冲突发生的潜在因素。公共冲突中不顾公共服务人员合法权益坚持“顾客导向”的做法,其直接的影响与结果是难以实现“顾客至上”,即个体侵权顾客与作为利益相关者或利害共同体的群体顾客,都未能达成自己的目的及维护自身的正常与合法权益,导致全体公众的“低群众满意度”,难以实现制度安排的宗旨与初衷;间接或潜在的影响是公共服务人员伤心、寒心、义愤而降低了工作满意度从而削弱了公共服务动机,今后工作中难以真正或百分百做到“顾客至上”。因为工作的满意度是执行“顾客导向”的前提。“顾客至上”的服务理念未能得到认可,制度安排的实际效果就会与初衷背道而驰。因此,积极维护公共服务人员的合法权益是防范与化解“顾客导向”极端化逻辑悖论的关键。

利益相关者理论的核心是在相关活动中要考虑和体现各利益相关者的利益,并通过协调和整合利益相关者的利益关系,达到整体效益最优化[21]。利益相关者由于具有各自不同的立场与利益,属于不同类型,对于公共冲突处置的认知、期待、结果、评价与受影响度都不同,甚至存在分歧或截然不同的看法。因此,需要对利益相关者进行协调与整合,从而达成共识。公共部门在侵权类冲突治理中极其重要,只有对公众与职工等各方都尽到应有的服务、管理职责并公正维护各方合法权益,才能有效治理与防范类似冲突。因此,公共部门必须公正站位、积极维护职工合法权益,坚持以人为本、统筹兼顾、多方共赢,实现服务与被服务双方满意度的良性循环,进而实现有效而持久的“顾客导向”与群众满意。

参考文献:

[1]范赓.问责不能泛化简单化[N].中国纪检监察报,2019-04-17.

[2]林曦.弗里曼利益相关者理论评述[J].商业研究,2010,(8).

[3]常健,等.公共冲突管理[M].北京:中国人民大学出版社,2012:3.

[4]陆益龙.定性社会研究方法[M].北京:商务印书馆,2011:98.

[5]Freeman R E. Strategic Management:A Stakeholder Ap- proach[M]. Boston:Pitman Publishing Inc,1984:46.

[6]原珂,齐亮.“旁观者”现象:旁观者介入公共冲突的过程分析及破解策略[J].社会主义研究,2015,(1).

[7]李亚.中国的公共冲突及其解决:现状、问题与方向[J].中国行政管理,2012,(2).

[8][美]斯蒂芬·罗宾斯,等.组织行为学[M].孙建敏,等译.北京:中国人民大学出版社,2016:92.

[9]廖化化,颜爱民.情绪劳动的效应、影响因素及作用机制[J].心理科学进展,2014,22(9).

[10]廖化化,颜爱民.情绪劳动的内涵[J].管理学报,2015,12(2).

[11]李明,叶浩生.公共服务动机测量的发展与展望[J].心理科学,2012,35(4).

[12]祁凡骅.莫让“平均主义”污染了绩效考核一池清水[J].人民论坛,2018,(34).

[13]Ashforth, B.M., Mael, F.Social identity theory and the organization.Academy of Management Review, 1989,14(1).

[14]刘晓丽,卜水灵.基于原型范畴理论的流行语生成机制解读——以“2018十大流行语”为例[J].怀化学院学报,2019,38(10).

[15]张万强.做“巨人”而非“巨婴”[J].雷锋,2018,(5).

[16]卢贵余.营造鲜明导向向“巨婴”说不[J].雷锋,2018,(5).

[17]常健,张春颜.社会冲突管理中的冲突控制与冲突化解[J].南开学报(哲学社会科学版),2012,(6).

[18]常健,田嵐洁.中国公共冲突管理体制的发展趋势[J].上海行政学院学报,2014,(3).

[19]李亚.中国的公共冲突及其解决:现状、问题与方向[J].中国行政管理,2012,(2).

[20]常健.简论社会治理视角下公共冲突治理制度的建设[J].天津社会科学,2015,(2).

[21]和学新,褚天.利益相关者理论视域下的学校变革模式分析[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2019,42(2).

责任编辑:钟雪

——《新疆维吾尔自治区去极端化条例》相关内容评述