建立“中国风景园林”专类遗产体系刍议

——以园林遗产为例

徐 桐

1 背景

1.1 中国文物保护体系

自1840年鸦片战争后,西学传入并推动近代中国国民的主权意识和现代文物保护观念的诞生,清末《保存古迹推广办法》(1906,清廷民政部)是中国文物保护法制化的开端[1]。民国期间,国内大学的考古学、建筑学等学科发展推动中国古人类学遗址、古都遗址、古建筑和历史园林等不可移动文物的发现、发掘和研究,民国政府陆续颁布《为切实保存前代文物古迹致各省民政长训令》《保存古物暂行办法》(1916,民国政府内务部)、《名胜古迹古物保存条例》(1928,民国政府内务部)、《古物保存法》《古物保存法施行细则》(1930、1931,民国政府)等法律法规,并成立民国政府中央古物保管委员会(1928)、北平文物维护会(1928)、中国营造学社(1930)、旧都文物整理委员会(1935)等组织,代表了民国期间政府、学术研究机构对文物保护的努力[2]。1949年3月华北人民政府高教会接管旧都文物整理委员会,同年11月,中央人民政府文化部成立并下设文物局作为文物保护的行政主管机构。1950年7月,中央人民政府政务院颁布《为保护古文物建筑办法的指示》,明确规定:“凡全国各地具有历史价值及有关革命史实的文物建筑,如革命遗迹古城郭、宫阙、关塞、堡垒、陵墓、楼台、书院、庙宇、园林、废墟、住宅、碑塔、雕塑和石刻等,以及上述各建筑物内之原属物均应加以保护,严禁破坏。[3]”1961年3月,国务院发布《文物保护暂行条例》,明确国家保护文物的范围包括“具有历史、艺术、科学价值的古文化遗产、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻等”,并确定了全国重点文物保护单位、省(自治区、直辖市)级文物保护单位、县(市)级文物保护单位的文物三级保护管理体制,至此,中国当代文物保护体系初步建立[4]。1982年11月,第五届全国人大常委会通过《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)、2003年7月国务院下令颁布《中华人民共和国文物保护法实施条例》,国家文物保护体系基本框架确立[5]479-487(表1)。

图1 国家工业遗产历史时期统计分析(作者绘)

图2 国保单位工业性质遗产历史时期统计分析(作者绘)

1.2 专类遗产体系

传统文物保护体系下,文物类型有明确分类。《文物保护法》(1982)中对于文物保护单位进行的分类包括“革命遗址、纪念建筑物、古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻等”[5]140-145。1982年2月,国务院批转原国家建委、国家文物局和国家城建总局《关于保护我国历史文化名城的报告》,并公布了国家第一批历史文化名城,此后陆续有历史文化街区、历史文化名镇(村)等作为城乡片区类型遗产公布,并通过《文物保护法》法修订,明确了“历史文化名城和历史文化街区、村镇”作为文化遗产的特殊类型,独立于上述文物保护单位之外[6],有专门的《历史文化名城名镇名村保护条例》(2008,国务院令),且在保护管理机制上,隶属住房和城乡建设部、国家文物局共同负责,可以看作本文讨论的广义专类遗产范畴。

近年,在人们熟知的传统文物保护体系(国家文物局管理下的中国文物保护体系、联合国教科文组织主持下的世界遗产保护体系)之外,出现了专类遗产评选,例如发起于2002年、由联合国粮农组织(FAO)评选的全球重要农业文化遗产(Globally Important Agricultural Heritage Systems, GIAHS),始于2014年、由国际灌溉排水委员会(ICID)主持评选的“世界灌溉工程遗产”等。对应国内,2013年农业部启动“中国重要农业文化遗产”评选,截至2017年6月共公布4批计91处。2017年工业和信息化部(以下简称“工信部”)启动“国家工业遗产认定试点申报工作”[7],同年公布第一批国家工业遗产名单计11处[8],2018年11月又公布第二批国家工业遗产名单计42处[9],合计2批共53处(表2)。

由此,如上述农业、灌溉工程、工业等类型遗产体系代表了本文讨论的狭义专类遗产的基本特征:其应定义为有鲜明的行业类别及明确的国内外管理体系,有相应学科研究支撑,能够形成相对独立于文物保护系统的特定类别遗产。专类遗产的评选及保护有利于国家遗产的更全面保护,对于特定专类遗产能够更有效地建立涵盖历史纵深、横向门类的遗产名录,并由对应的行业主管部门实施更有针对性的保护管理措施。

2 专类遗产与传统文物保护体系的关系

2.1 专类遗产与传统文物保护体系的交叉覆盖

专类遗产与传统文物保护体系之间,甚至是不同专类遗产之间多有交叉覆盖关系。工信部近2年公布的53处国家工业遗产名单中除了省市级文物保护级别外,仅国保单位就有14处,其中比例占最多的6处“酿酒”主题国家工业遗产全部为国保单位。91处中国重要的农业遗产中包含多项全国重点文物保护单位(以下简称“国保单位”),甚至包括世界文化遗产“哈尼梯田”,而“湖南新化紫鹊界梯田”同时是全球重要农业文化遗产和世界灌溉工程遗产。

由此可见,新出现的专类遗产不应仅仅是给予遗产项目新的保护头衔,而应明晰其与国家遗产保护体系间保护目标、保护对象体系、保护工作的关系,如此方能更好地、有区别性地建立专类遗产,并凸显专类遗产体系下项目的可信性、代表性和平衡性。

2.2 专类遗产与传统文物保护体系的不同目标

总体而言,传统文物保护体系偏重文明见证,凸显历史文明进程中的纵向代表性;而作为专类遗产保护体系则偏重行业体系各门类的横向平衡性基础上的历史纵向代表性。

以工信部国家重要工业遗产为例,2批53处遗产名单分布较好地符合工信部国家工业遗产建立的初衷,即“以展现原材料、装备制造、电子和消费品等工业领域行业发展脉络为重点,见证中国工业发展进程、反映生产制造技术重大变革、展现中国特色工业风貌”。从门类区分,2批名单初步涵盖了原材料、装备制造、电子和消费品等工业领域。从历史时期区分,2批名单中清末最多(共20处、占比38%),其次分别为新中国(共17处、占比32%)和中华民国(共12处、占比23%),此历史分期覆盖体现了工信部国家工业遗产用以“展现工业领域行业发展脉络”的目标。上述已经公布的53处国家工业遗产清单在历史时期分布上较好地反映了我国工业发展的重要阶段,包括作为中国现代工业的发端的清末洋务运动、清末延续至民国时期的民族资本兴办工业、当代中国工业体系建构的重要基础,以及第一个五年计划期间的苏联援建156处重点工业项目等[10](图1)。

与国家工业遗产相比,全国重点文物保护单位工业性质遗产在历史时期和遗产主题类别上存在较大不同。首先,从历史时期上看,国保单位历史时期明显较长,从夏商周直至近代和新中国,而工信部“国家工业遗产”更偏重中国现代工业体系发展脉络下的近现代时期;其次,在遗产主题上区分,国家工业遗产偏重现代仍在延续的酿酒、钢铁等行业,而国保单位偏重中国文明史上旧有的采矿/冶炼、陶瓷烧制等传统手工业等,特别是在国保单位工业性质遗产中,占比62%的是古遗址类型,证明国保单位遗产名单的首要目标仍然是“中华文明见证作用”[11](图2)。

表1 中国文物保护体系基本分类及管理机构信息

3 建立中国风景园林专类遗产的必要性与可行性

由上述国家工业遗产案例分析可知,传统文物保护体系偏重文明见证作用的价值取向决定了其在某类型遗产上难以关注其本身横向及纵向的全部代表性,这一点难以通过改良其机制解决;国家建立专类遗产有利于建立特定行业历史纵深及门类横向覆盖完整的遗产名录,有利于实施更有针对性的保护管理措施。以下以中国园林体系为例,分析建立中国风景园林专类遗产的必要性与可行性。

表2 专类体系基本分类及管理机构信息

3.1 必要性

3.1.1 传统文物保护体系不能完全反映中国园林的纵向历史与横向门类的丰富度

现有传统文物保护体系下,对中国园林的保护侧重于保护较完好的明清时期古典园林,不能反映中国园林的纵向历史与横向门类的丰富度。以全国重点文物保护单位分类办法为例,在其“古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近代现代重要史迹及代表性建筑、其他6类”的分类体系中[12],中国园林主要被列于“古建筑”之下,部分园林遗址列为“古文化遗址”类别下。在“古代人类活动遗留下来的供人活动、居住、使用及具有纪念意义的建筑物与构筑物”的古建筑分项下,中国古代园林属于“苑囿园林”次一级分项[12],在保护实践中也依此施行,造成偏重对仍保存较好的中国古典园林的认定,在历史轴线上多为明清时期的园林。例如在全国重点文物保护单位名单中,拙政园、颐和园、留园、网师园、寄畅园、环秀山庄、十笏园、豫园、罗布林卡、何园和个园等大量古代园林在文物类别上均为“古建筑”,历史时期为明清。

然而,此国保单位名单尚不能反映历史维度上春秋战国、汉唐等大量历史都城附属皇家园林的丰富遗存。虽然在“古代人类活动遗留下来的、已被废弃的城郭、宫殿、村落、住所、作坊和寺庙等建筑物、构筑物及其他物质遗存”的“古遗址”类别下,“圆明园遗址”“大明宫遗址”等也作为保护对象,但前述对作为古建筑的明清园林的关注造成对前秦及汉唐园林遗址的发掘与研究的不足,且亟待对历史城市附属园囿遗址体系系统性研究及发掘基础上的遗产名录的建立。

其次,根据全国重点文物保护单位分类办法下“近代现代重要史迹和代表性建筑”分项的定义,“1840年以后与重大历史事件、革命运动或著名人物有关,以及具有重要纪念意义、教育意义或史料价值的重要不可移动文物,1840年以后建造的具有重大价值的建筑物和构筑物”,对近现代优秀园林的认定也远远不足,仅有少量如上海复兴公园(黄浦区文物保护单位)项目能够被纳入传统传统文物保护体系,更多的近代城市公园、租界园林、学校园林和别墅园林等不同近现代优秀园林保护存在缺位。

3.1.2 传统文物保护体系对园林类型遗产保护存在的不足

将大量古代园林遗产列入“古建筑”为主类别的传统文物保护分类办法,在客观上也造成遗产保护实践中对古建筑部分的保护偏重,而对于遗产整体构成部分的园林设计重视不足。在充分历史研究基础上,仅江南古典名园建构园林意境的叠山理水、植木种花等古建筑以外的多种元素的历史和艺术价值能够得以解析。大量古代园林,特别是作为附属园林的寺庙园林、私家园林中的古树名木、水系驳岸、竖向地形等作为整体性历史景观要素认定为保护对象存在困难。

以第六批全国重点文物保护单位(公布批号为6-0722-3-425)三苏祠为例,在其价值描述中认定“三苏祠是典型的清代西蜀民居风格的园林式文人祠堂,也是目前国内规模最大、保存最完好的纪念三苏的古建筑群”[13]。且在其艺术价值分项中也明确“三苏祠保留的祠堂建筑及园林建筑,是清-民国川西建筑及园林的代表,尤其是瑞莲池环绕的祠堂区域,更是集中体现了该地区该时期传统建筑及园林的特色,具有一定的艺术价值”[13]。然而,基于传统文化遗产保护实践,三苏祠的文物构成仅局限于文物建筑及其院落环境,园林区仅作为“赋存环境”,提出的管理要求不能完全满足园林遗产的保护。

此外,在实际管理中,作为三苏祠保护管理机构的四川眉山市三苏祠博物馆尚不具备园林绿化单位在园林、水体养护方面的专业知识和能力,虽然也成立了公园树木养护的园林基建部,但在实践中仍难以满足园林保护相关工作的需要,造成了诸如园林区植被搭配杂乱,绿化植物选择不当、观赏性不强,绿化日常管理不足,日常修剪存在问题,造成树形杂乱;场地缺乏有组织排水,导致部分植被根系浸泡进而死亡;园区水源管理等问题。

综上,在园林遗产名单丰富度及保护实践2个维度上,均有必要建立中国风景园林专项遗产体系,并以此为契机,寻求行业及学科的学术及实践支撑。

表3 中国风景园林专类遗产学术、行政支撑体系

3.2 可行性

3.2.1 中国园林符合建立专类遗产的行业特征

中国风景园林已经从学科演进为门类齐全的实践行业,其中园林行业具备专类遗产的基本行业特征,能够为专类遗产建立提供行业及管理机构的技术及体制支撑(表3)。

首先,中国园林营造行业特征鲜明。以古代“造园”为名称的园林设计作为中国传统行业由来已久,作为中国古人游憩场所的皇家园林、寺庙园林、私家园林,一直是城市营建、建筑营造外的空间营造重要工作,明·计成的《园冶》代表了中国传统园林营造匠人经验的集中总结。近现代和当代城市公共公园、半私密园林、私家园林等园林空间营造仍是城市建设活动的重要组成部分。中国园林营造从行业团体、行业标准,以及营造环节的园林设计、植物花卉、工程施工等均有健全的体系,行业特征及边界鲜明。

其次,中国园林营造具有健全的行业管理机构。作为特征鲜明的专门行业,且是城市建设重要工作的园林绿化,城市园林设计及建设工作归口国家住房和城乡建设部园林绿化处;各直辖市、省会城市和地级市基本有健全的园林局或园林绿化局作为行业主管单位,具备专类遗产评选及有针对性保护管理的行政资源。

3.2.2 国内外园林保护的学术团体与技术规范

园林作为专类遗产在国内外有相关保护团体,有保护宪章可以遵循,由国际古迹遗址理事会和国际风景园林师联合会共同设立的国际历史园林委员会(ICOMOS-IFLA International Committee for Historic Gardens)于1981年通过了保护历史园林的专门国际宪章《佛罗伦萨宪章》,在宪章中明确指出“历史园林指从历史或艺术角度而言民众所感兴趣的建筑和园艺构造”。鉴此,它应被看作是“古迹”,同时明确历史园林的构成要素包括“平面和地形;植物包括品种、面积、配色、间隔及高度;其结构和装饰特征;其映照天空的水面,死水或活水”[14],《佛罗伦萨宪章》还进一步明确了历史园林“维护、保护、修复、重建、利用、法律和行政保护”等条款,可以作为园林专类遗产的保护指导文件。

在国内,中国风景园林学会(CHSLA)也设有文化景观专业委员会、理论与历史专业委员会、园林植物与古树名木专业委员会等与园林保护相关的专业委员会。在园林专类遗产保护制度方面,以古典园林集中的苏州为例,有地方性法规《苏州市园林保护和管理条例》《苏州市风景名胜条例》,以及作为地方行业规范的《苏州市园林保护管理细则》《苏州园林管理规范》《世界文化遗产苏州古典园林维修保养工程监测规程》等。

上述国际、国内学术团体和园林保护行业规范能够为中国风景园林遗产的评选、保护管理提供人员支撑和技术规范。

3.2.3 中国园林专类遗产的学术支撑完备

在风景园林学科独立为一级学科之前,中国园林相关研究一直是建筑学研究的重点对象,1928年,陈植倡议成立“中华造园学会”并编纂《造园丛书》开始了对中国古典园林的研究,1932—1937年,童寯先生以江浙沪一带园林为对象进行调研,完成《江南园林志》《造园史纲》等园林史学研究著作[15]。中华人民共和国成立后,中国建筑研究室在刘敦桢先生主持下,于1956—1959年,对苏州古典园林进行第一次全面普查,查得苏州当时有园林庭院188处,其中古典园林114处,古典庭院74处。刘敦桢先生在深入调查研究后,补充了附图与照片,撰写了《苏州古典园林》(1979“文革”后出版)[16]。

20世纪80年代以来,在之间学术积累的基础上,相继有《中国造园史》(张家骥,1987)、《中国古典园林史》(周维权,1998)、《中国古代园林史》(汪菊渊,2006)等的中国园林史相关著作出版,全面论述了中国古代园林的发展历史。在中国近现代园林历史研究方面,《中国近代园林史(上篇)》(朱钧珍,2012)等著作也全面总结了1840—1949年以来近代园林史的发展及代表性园林。

2011年3月,风景园林学独立为建筑学、城乡规划学之外的一级学科,中国古典园林史、中国近现代风景园林史成为其下设园林史研究方向的主要内容之一;另外还建立了包括历史园林、风景名胜区、文化景观等在内的遗产保护研究方向,建立中国重要专类遗产的学术支撑完备。

图3 中国风景园林遗产名录代表性园林多维度分析示意(作者绘)

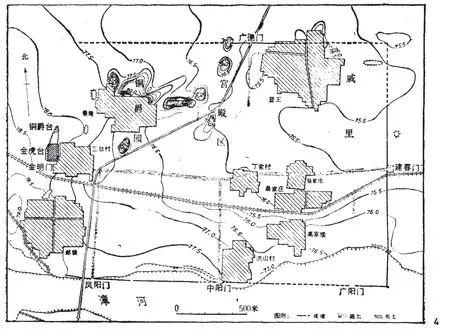

图4 曹魏时期邺城遗址勘探图[17]

4 中国风景园林专类遗产名录的代表性园林建立方向

中国风景园林遗产名录的代表性园林应当兼顾纵向历史、横向地域、园林类别等多个维度的完整性(图3)。

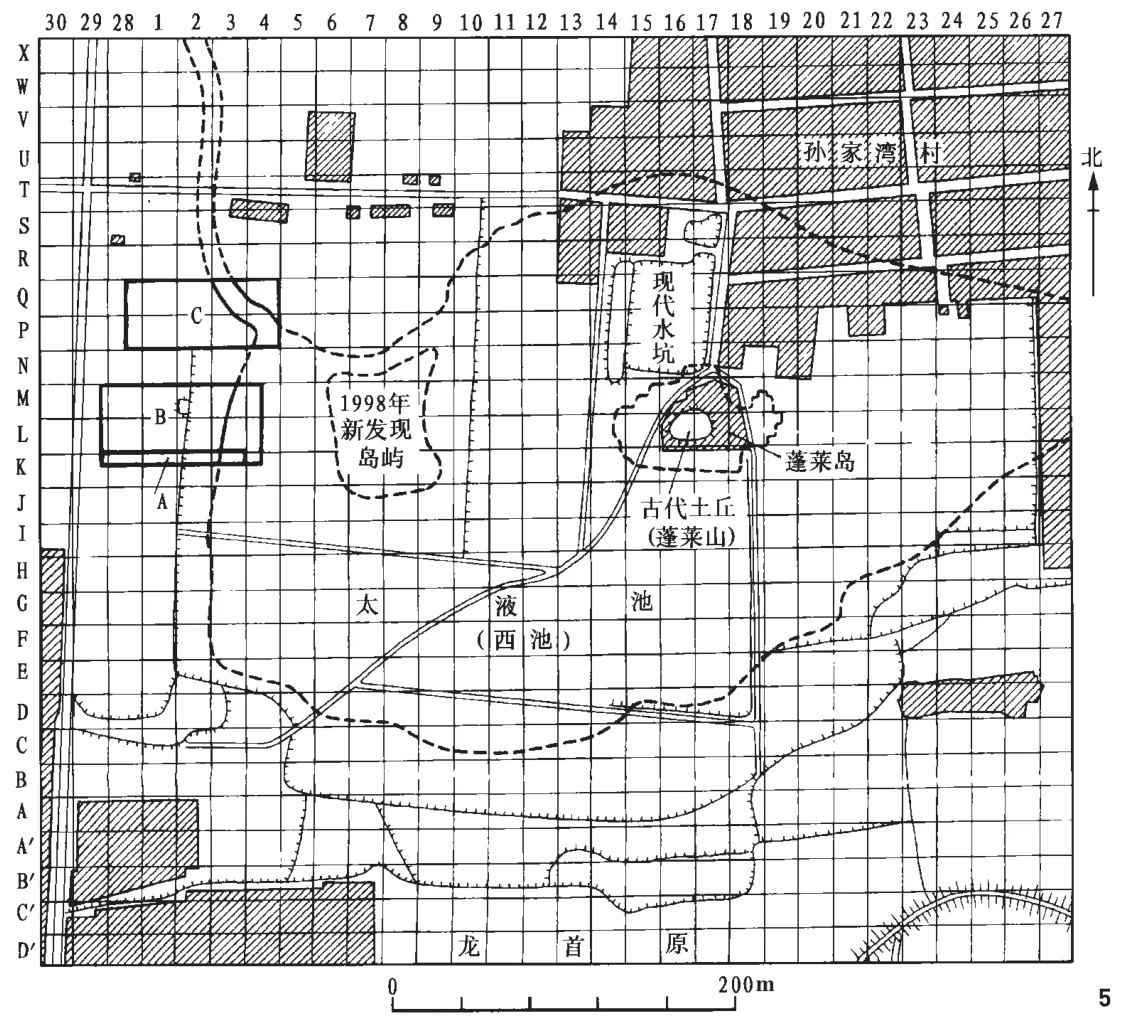

在纵向历史维度上,“中国风景园林遗产名录的代表性园林”中应当以中国古代园林史研究为学术支撑,以前述明清时期遗留下来的古典园林作为主体,同时选择明代以前,在历史文献及考古发掘中已经有明确呈现的汉唐宋元各时期园林的典型园林,如曹魏邺城铜爵园(图4)、唐长安城大明宫太液池(图5)等部分遗址,同时应当延伸至近代(1840—1949年)、当代(1949年至今)的代表性园林,如上海租界时期的复兴公园、20世纪50—60年代由孙筱祥先生主持完成的“花港观鱼”等园林(图6)。

上述各历史时期的园林应当充分反映不同历史时期园林类型的演进,如古代园林体系中皇家园林、寺庙园林、私家园林和风景名胜区等不同类型园林的代表性[20]。近代园林体系应当反映近代城市公园(租界公园、侨商园林)、近代行商园林(商家私人园林、营商园林)、别墅群园林、近代纪念性园林(纪念园及墓园),以及传统园林在近代的延续等不同类型园林代表[21]。当代园林应以新中国成立后园林实践、园林类型为分类基础的园林。

中国风景园林遗产还应当反映广博国土上不同地域的园林代表,如江浙沪地区的古典园林、川渝地区园林、山西齐鲁地区,以及京津地区等在各历史时期不同类型园林的代表性遗产项目。

图5 唐长安城大明宫太液池遗址考古[18]

5 结语

综上所述,在中国风景园林学科及行业体系下,以中国园林为例,虽然诸如中国古典园林等已经是传统文物保护体系中的重要门类,但其丰富内涵尚不能在现有保护体系中完全反映;且传统文物保护体系的文物认定、技术规范、保护管理机构人员知识背景不足以完全支撑包括古遗址园林、活态园林的保护要求。建立更加独立的中国风景园林专类遗产体系有助于对园林类型遗产的保护,这些在以苏州古典园林保护管理中注重对建筑、假山、驳岸和铺地等养护维修,探索“师徒制”传艺模式等形成的“苏州标准”“苏州经验”方面能够得到充分证明。

中国风景园林体系下的园林营造行业作为特征及边界鲜明、具有健全行政管理机构的行业,具备专类遗产建立的基本条件;同时,风景园林学科的学术积累、专类学术团体积累的专家学者能够为建立中国风景园林专类遗产提供学术支撑。

在遗产保护日益成为推动社会、文化及特定行业发展的今天,建立中国风景园林专类遗产体系有助于推动历史维度、类型和地域等多维度上更加完整的风景园林遗产目录,并回馈包括风景园林相关学科在内的中国风景园林学科整体的学术研究,推动行业的实践发展。

图6 “花港观鱼”公园规划设计图(孙筱祥先生等设计,1955年;其中比例尺由作者绘制)[19]