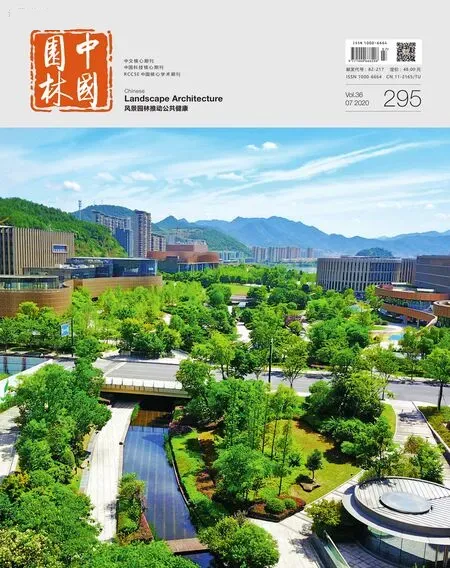

基于协同发展为导向的城市新区湿地生态修复策略研究

——以铜陵西湖城市湿地公园为例

钟嘉伟

吴 韩

陈永生*

近年来,中国多数城市通过新区的开发来实现新一轮的发展目标[1],但在此过程中产生了新的环境、社会和经济问题。在规划设计层面,面对城市新区开发所出现的问题,在城市湿地公园的建设过程中怎样通过合理的规划途径在一定程度上予以缓解,修复受损湿地的同时助力城市发展,处理好“湿地生态保护修复”与“城市发展利用需求”之间的关系,达到协同发展的目的,目前尚无针对性研究。本文以铜陵西湖城市湿地公园规划设计为例,阐述在城市新区开发背景下,湿地生态系统的修复与景观营造策略。

1 生态修复

“生态修复”的概念最早在1980年出版的《受损生态系统的恢复过程》中被提出,书中对其的定义是“生态系统的恢复、重建与改善(可能与原生态系统有差异)”[2]。

国际上对生态修复的定义有着不同的侧重点,包括维持生态系统的健康与更新、对受损和退化的生态系统进行修复和管理的过程,以及使生态系统恢复到历史上自然或非自然的状态[3]。在湿地的生态修复方面,张永泽认为湿地生态修复的目标包括实现生态系统地表基底的稳定性,恢复湿地良好的水文状况、植被覆盖率与土壤肥力,增加物种组成和生物多样性,提高生态系统的生产力和自我维持能力,以及恢复湿地景观[4];仇保兴认为湿地的生态修复要充分利用原有的地形、地貌、水体和植物等自然资源[5];成玉宁等则认为湿地的生态修复应在人工的引导下巧妙地利用“自然力”,并在遵循自然过程的同时,满足功能、空间、审美与文化上的需求[6]。

2 城市湿地生态修复的研究进展

国际上对城市湿地公园的主要研究方向为城市湿地的恢复与重建,研究内容主要从城市湿地整体生境的修复、生物要素的保护,以及非生物要素的管理3个方面展开[7-9]。目前国外相关研究已经开始由单纯地强调恢复与保护转向对湿地资源的管理与利用,如何利用城市湿地系统缓解城市问题已成为当今研究的热点[10]。

我国对城市湿地公园生态修复的研究起步较晚,相关理论基础较为薄弱[11],但由于国家对生态文明建设的重视,城市湿地公园生态修复的研究工作在我国发展迅猛。目前相关研究的重点主要包括生态格局,以及湿地植物的运用与适宜性评价。樊彦丽等对天津市滨海新区湿地景观格局进行了分析,探讨了湿地景观变化的主要驱动因子[12];梁雪等提出了湿地植物选择的6项原则,并对湿地植物的合理收获及资源化做了展望[13];刘迪等以重庆两江新区为例,构建了湿地适宜性评价层次结构模型,提出将城市湿地系统纳入雨洪安全保障体系,量化用于雨洪调蓄的湿地用地指标[14]。

图1 水流阻塞滞缓,水体富营养化

图2 水生植物种类少,栖息环境缺乏

图3 水质监测采样点(底图引自Google Earth)

3 城市新区开发与城市湿地生态修复的协同关系

3.1 矛盾点

城市新区湿地所处位置多为原城市建成区外围的农业用地,或毗邻旧城区,或与旧城区相距一段距离[15]。由于农业的过度开发,如围湖造田等[16],导致了湿地生物多样性丧失、水体富营养化等生态问题[17]。城市的发展在一定程度上压缩了湿地生态系统的生存空间,切断了各个生态斑块之间的联系,形成了一个个景观“孤岛”,同时人类活动强度的增加也会不可避免地对湿地生态的稳定性产生影响。

3.2 协同点

城市新区开发也是对湿地资源的一种保护。通过城市新区的建设,规划范围内的湿地资源被纳入绿地系统规划进行系统地修复与提升,使其成为城市生态系统的重要组成部分,并与城市的环境系统、经济发展和文化形态等互相影响[18],具有丰富的社会、经济、生态及审美价值[19-20]。城市湿地公园的建设能够显著提高周边居住品质,对生活在容积率较大且景观较为单一的老城区居民有着很大的吸引力;同时湿地生态的科研教育功能可与新区相关基础设施,如科技馆、城市规划展示馆和植物园等相衔接,更好地针对湿地进行科普教育与保护研究。修复后的湿地恢复了自我调节能力,后期的维护费用远低于传统的城市水景公园。

3.3 城市发展与湿地保护间关系的协同

城市的发展与湿地公园的保护之间既有矛盾点,也有协同点。其主要矛盾是人类活动对湿地生境的干扰及城市的扩张割裂了湿地与其他生态斑块间的联系。解决矛盾点的思路是通过自上而下的系统修复手段,合理分区布局、打通斑块隔阂、净化湿地水质、营造栖息生境,在修复湿地生态的基础上处理好与城市功能的衔接,达到城市新区开发与湿地生态保护协同发展的目标。

4 项目背景及现状

4.1 背景概况

铜陵东西两湖原为自然湖泊,蓄水面积 2 560hm2。20世纪70年代,为了灭螺、防洪和围湖造田,调整了湖内水系,东湖全垦、西湖半垦,历时4年,共垦殖2 200hm2,其中东湖占 1 620hm2,西湖占580hm2,垦殖直接导致湖面大面积萎缩,湿地生境遭到严重破坏。

铜陵市西湖新区的规划建设启动为西湖的生态修复带来了机遇。西湖位于铜陵市西湖新区中央,环绕西湖规划有大型市级文化、体育运动场馆和行政办公场所。城市总体规划确定以西湖为基础,建造大型城市绿地核心——铜陵西湖城市湿地公园,这是一个典型的伴随着城市新区开发而建设的城市湿地公园。

4.2 基地现状及存在的问题

随着铜陵市西湖新区的不断建设发展,原来的农业用地向城市用地转化,而该区域原有的农排标准不能满足城市的发展需要;枯水期上游汇水区来水较少,水量不能满足西湖生态景观用水要求;湖体与周边水系之间缺少控制闸,不利于西湖景观水位控制。

场地内以草甸居多,鱼塘、堤梗将西湖分割成大小不一的水面;内部水系分区自成系统,水流缓慢或停滞,水路关系虽具备湿地公园的基本面貌,但生态功能完整度低(图1);除核心保育区外,其他区域水生植物品种少、体量小,生态效益差;场地内浆果类及草籽类植物种类少,不能为鸟类及其他湿地动物提供充足的食物(图2)。前期分析选取西湖具有代表性的6个采样点(图3),以总氮(TN)、总磷(TP)和高锰酸盐指数(CODMn)为主要评价指标,依据《地表水环境质量标准》 (GB 3838—2002)对西湖进行水质监测(表1),监测结果如表2所示。监测结果显示西湖水体中总氮和总磷超标,有机污染程度较高,呈劣Ⅴ类水质。

图4 基地生态敏感性分析

图5 功能分区

5 生态修复规划策略

5.1 功能分区规划——结合新区功能,分区开发保护

根据铜陵西湖的湿地资源分布,将水质、植被盖度、土壤质量、不透水层比例和生物多样性指数等作为生态敏感性分析的主要影响因子,得出研究区生态敏感性总体分布呈现中部高、四周低,北部高、南部低的规律(图4)。结合周边用地性质及相对应的人类活动强度,将基地分为湿地体验区、生态恢复区、健康半岛区和湖光春色区4个区域,兼顾湿地的保护与城市功能的衔接(图5)。

5.1.1 湿地体验区

主要分布在湿地公园东侧及北侧,毗邻规划的政务中心、文化艺术馆、博物馆和学校等公共场所,承载着游人接触、了解湿地等科普功能。该区域最大程度保留了原生态湿地的面貌,集中展示湿地水生植物景观;规划湿地教室和水生花卉精品园,在湿地教室不定期开展湿地课堂等科普宣传和教育活动。

5.1.2 生态恢复区位于湿地北部靠中心的位置,为湿地生态系统较为完整、生物多样性较为丰富的区域。该区域完整保留水中离岛、半岛沼泽,并加以修复,为鸟类营造生存繁衍的栖息环境。在繁殖地和稀有物种原产地设立限制进入区,并在繁殖季节为鸟类活动区设立临时限制进入区,以充分保护其生存空间。生态恢复区核心区域只允许进行湿地科学研究工作,外围设置有观光塔等设施供游人远距离观赏恢复区内部景色。

表1 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)(单位:mg/L)

表2 西湖水体原状监测(单位:mg/L)

5.1.3 健康半岛区

位于湿地公园南侧,为生态敏感度相对较低的区域,毗邻市体育中心和高校机构,区域内包含农业用地。该区域规划了游客参与度高的观光体验活动,设立游船码头、自行车道等设施。利用南部农业用地建设地景型观光农业展示区,营造花田、花海等农业景观,唤醒城市新区原住民的场所记忆,也为城市居民展示农业景观之美;其中经济作物产生的效益可用于湿地公园的养护与运营,缓解财政压力。

5.1.4 湖光春色区

位于湿地公园西侧,生态敏感度较低,毗邻城市主干道与新建居住区,对景观与降噪的需求较高。湖光春色区以花木种植为主,缓冲城市主干道噪声对园内生态恢复区生境的影响;东侧规划苗木花卉种植基地,以生产花灌木和草本花卉为主,为城市及湿地公园的后期建设和绿化提供苗源(图6)。

5.2 土方水系规划——保留场地肌理,统筹水系调蓄

土方水系的规划重点是梳理原有农田与水体、水体与水体之间的关系,通过对原有农田斑块与水网斑块的再次整合、改造和利用,为之后栖息地的营造提供基底条件。

5.2.1 土方的梳理改造

西湖湿地在整体结构上保留了场地的原始肌理,通过土方的调整,增加浅水区面积,为湿地植物生长创造有利条件。根据现状水位淹没线分析(图7),对最高蓄洪水位淹没线7.0m以上的高地和堤埂加以调整利用①,作为游览的主要路线,保证在最高洪水位时游人的安全,同时为湖中陆地岛和湿地岛的工程塑造提供地形条件。结合场地标高将浅水湿地区水位控制在6.0~6.5m,使其能够随季节性水位波动展现不同的湿地景观,协调景观营造与调蓄洪的矛盾。景观生态学提出湿地的最佳形状应为一个大的核心区域加上弯曲的边界和狭窄的裂开性延伸[21],西湖现状曲折的堤梗可在调整后作为斑块的边界(图8)。通过保留部分大堤并加以改造,形成生态岛屿(图9);对部分堤梗加以改造延伸,形成观鸟绿堤,作为恢复区核心的生态屏障,堤上设置观光步道、观鸟塔,在保护鸟类生存的同时增加科普观赏功能(图10)。在驳岸的营造上,一是通过人工或机械挖掘,对形成局部闭塞水体的部分进行疏通,恢复其水循环;二是针对淤积严重但不构成闭塞独立水体的岸线进行清淤调整,清淤挖掘出的土方用于加固坡地;通过湿地植物的栽植与人工净化设施的结合,将浅滩改造为能够净化径流并为湿地动物提供栖息场所的澄清池。土方的梳理最大程度上依附西湖的场地特征,不仅保护了区域内动植物生存的原生态环境,构建了自身景观特色,还极大地减少了土方工程量与建设成本(图11)。

5.2.2 水系的统筹与水质的保障

通过疏挖钟仓河、西湖大沟,对现状河道进行清淤,拓宽河道并对其护坡进行生态改造,将西湖的水系与周边区域各个水系相连通,并在西湖与区域其他水体之间建设水闸用于调蓄控制,恢复城区内景观斑块之间物质、能量和信息的传递。

为防止西湖瞬时污染指标过高和西湖水量不足,根据地形及水系条件,就近利用西湖污水处理厂的污水再生资源,对处理后的中水进行二次生态处理,结合场地东侧的东湖湿地公园构建动态区域湿地水循环系统,通过东湖与西湖间的连通大沟在上游为西湖补水。根据规范,浅水性城市淡水湖泊交换频率为0.35~0.50年,为提升西湖水体动态景观,加大水体的自净能力,将西湖水体交换周期缩短为2~3个月。

图6 总平面图(引自项目文本)

图7 现状水位淹没线分析

图8 由堤梗改造成的湿地边界

图9 由大堤改造成的生态岛

图10 观鸟绿堤

西湖水系属长江水系,污染原因主要是由氮、磷引起的水体富营养化,因此西湖湿地内部的水质治理,应以清除氮、磷等营养物质为主。水质提升从源头入手,在入水口、重要植物培育场地和濒危动物栖息场所等对水质要求较高的区域设置截污过滤网,通过物理过滤从原头上把控水质,保证水源的基本安全。在西南与东侧入水口处设置前置库系统[22-23],通过减缓入库水流速度,使水中的泥沙、颗粒态污染物沉淀;利用前置库内的生态系统进行生物过滤与曝气充氧处理,将进入湿地系统的污染物质(主要为氮、磷)进行分解、吸收、转化与利用,最终排入西湖主水体。湖泊疏浚之后将固化剂、河沙与底泥以2:3:5的质量标准混合,减缓底泥中过量的营养物质再释放;其中选用直径2~4mm的河沙,增加底泥的通气性,为水生植物的根系及其根际微生物的生长与存活提供必要的氧气。在对径流的过滤与调蓄上,建设含有多级过滤装置的生态驳岸,利用沉积物池塘层层过滤园内雨水径流,结合竖向设计和水生植物净化,将雨水处理后排入主水体。

图11 土方改造前(11-1)后(11-2)场地肌理对比(底图引自 Google Earth)

图12 治理后西湖入水口水质显著提升

图13 木质结构的观鸟塔

图14 湿地体验区

表3 西湖水体现状监测(单位:mg/L)

5.3 生境植被规划——恢复栖息场所,营造多样景观

生境植被规划的总体布局结构为“一湖三区”。“一湖”为中心景观湖体;“三区”分别为湿地滩涂区、森林片区和花田片区,在构建了野生动物栖息地的同时,突出了区域主题,丰富了景观变化。

5.3.1 中心景观湖体

主体湖面沿岸种植金鱼藻、苦草、菹草等沉水植物,利用水生植物对水体进行净化。湖心岛上种植落羽杉、合欢、垂柳、香樟和乌桕作为未来鸟类的栖息场所,形成乔木生态岛;堤岸上种植湿地松、枣树、柿子和杜仲等经济树种;浅滩区种植黑藻、金鱼藻等沉水植物,为鱼类提供优质的生长环境。

5.3.2 湿地滩涂区

增加多种挺水、浮水、浮叶和沉水植物,形成生态、景观效果俱佳的水生植物景观;沿水岸线、堤埂适量种植桑树、梓树、油桐等经济树种。

5.3.3 森林片区

沿水种植耐水湿杉类乔木与耐阴观花地被,形成层次鲜明、植物观赏性良好的林地花海景观;结合园路或栈道,增加游客的参与性;强化植物分区主题,增加秋色叶植物和花灌木的数量和种类,丰富季相变化;种植海棠、紫薇、梨、杏等花木果木,开展特色观赏采摘活动。

5.3.4 花田片区

南部花田片区开展以油菜花田和向日葵花田为主体的农业观光种植项目;草本观赏区除种植油菜、向日葵等观花效果良好的植物外,增加紫云英、波斯菊、百日草和柳叶马鞭草等易于管理、观赏效果好的草花植物,增加植物种类,延长观赏期。

6 项目实施效果

6.1 湿地生境恢复

生态修复相关措施实施后的西湖湿地中,各类型湿地植被已初具规模,大面积的水体已构成了完整的区域湿地生态支撑体系。同时西湖水体通过湿地动植物的净化,水体中氮、磷、有机和无机可氧化污染物含量下降了50%~80%,水质由项目实施前的劣质Ⅴ类提升至近期检测到的Ⅱ~Ⅲ类(表3);水位的波动周期及频率较为规律,保证了湿地生态系统的相对稳定,场地表现出较为典型的自然的水生态过程(图12)。

6.2 湿地物种丰富度增加

通过对西湖湿地公园系统性的资源调查结果可知,西湖湿地公园以植物、鱼类、两栖类及水鸟为代表的湿地生物多样性指数明显增加,共有植物品种108种,其中水生植物44种;记录到野生动物242种,其中鸟类171种,安徽省省级重点保护野生动物38种。珍稀鸟类,甚至是安徽省新分布鸟种开始在西湖湿地频繁出现,如小天鹅在西湖湿地多次被成群发现;全球仅存不到500只的世界濒危物种青头潜鸭在西湖湿地一次性发现4只;区域罕见种黑伯劳等也多次出现。

6.3 湿地的观赏与游憩价值提高

西湖城市湿地公园的建成为西湖新区吸引了大量人气。市民通过游玩观赏西湖湿地,对湿地产生了极大的兴趣,低影响观赏游憩设施的引入使西湖湿地公园更富有野趣,营造出人类使用需求与生态保护相协调的城市滨水空间(图13);东部湿地体验区为市民提供了最接近自然湿地的开放空间(图14)。生态修复项目实施后,西湖湿地重新焕发了勃勃生机,成为名副其实的城市绿色核心。

7 总结

城市湿地公园的建设是在城市扩张背景下对湿地资源的保护和利用方式。铜陵西湖城市湿地的规划实践创新性地探索了城市发展与湿地保护的协同模式,通过功能分区上衔接城市功能、土方水系上统筹调蓄净化,以及植物配置上营造栖息生境,在修复湿地生境的同时助力了城市的发展,一定程度上缓解了城市化进程中出现的环境、社会与经济问题。

7.1 结合城市功能的分区建设

首先依据自身场地特性与新区规划,通过生态敏感度与周边用地情况的分析,在保证核心生态恢复区不受外界干扰影响的情况下,将功能区与城市周边功能合理衔接,使湿地与城市有机结合,兼顾了生态服务与科普游憩功能。

7.2 土方的梳理与水系的调蓄净化

保留原有场地肌理,对整体水系形态进行合理优化。与周边水体连通调蓄,保证湿地的水量,恢复湿地内部及外部各水体间的水循环稳态,应对城市扩张造成的生态斑块孤岛化,并与城市其他生态斑块共同作用,发挥生态效益。水质净化上采用物理过滤与生物净化并行的方式提升水质,配合岸线改造达到净化雨水径流、营造栖息场地和构建湿地景观等多重功效。

7.3 多层次的湿地植物配置模式

结合地形、分区对湿地植物进行多层次立体化配置,营造湿地动物的栖息场所,保护湿地生物多样性与生态系统的完整性与稳定性。同时针对生态敏感度低的区域结合苗圃种植和观赏体验式农业景观的营造,为城市新区之后的建设提供苗木与农业产品,并将经济收益用于维持湿地的管理与养护,一定程度降低后期财政投入。

8 结语

绿水青山就是金山银山,铜陵西湖湿地的发展历程是一个伴随城市不同发展阶段而变迁的典型案例,铜陵西湖湿地从退化湿地到围湖造田,从退耕还湖到重建湿地,最终构建了人与自然和谐共生的人居环境,实现了湿地与城市的协同发展。在未来,我们还将持续研究铜陵西湖湿地的生态状况以及湿地与城市发展的协同机制,为今后城市新区湿地的建设发展提供理论与实践经验。

注:本项目于2016年7月建成开放,并于2017年1月获批国家级城市湿地公园;项目设计获得安徽省住建厅工程设计项目二等奖。文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。

注释:

① 文中标高均为黄海高程。