湿地美学的研究方法与进展:从心理物理范式的视角考察

邹萍秀

曹 磊

王 焱*

(美)珍玛丽·哈特曼

湿地美学是研究湿地景观如何适应与培养公众审美趣味、满足公众审美要求的一个应用性学科,是景观美学的一个分支。目前,在景观美学研究领域,公认的景观美学范式主要由专家范式(the expert paradigm)、认知范式(the cognitive paradigm)、经验范式(the experiential paradigm)和心理物理范式(the psychophysical paradigm)组成[1]。通过四大范式的分析比较,发现专家范式在风景园林规划、景观视觉资源管理等各个领域的应用中起重要作用;认知范式从抽象的维量出发整体把握景观,强调景观视觉环境评价模型的普遍适用性;经验范式强调人的主观作用及风景审美的环境,回避了对客观景观视觉环境本身的考察,方法缺乏实用价值;基于群体评价的心理物理范式因其本身具有一整套的检验方法,且评价因子易于获得和控制,在四大范式中评价方法最严格、可靠性最强且具有很高灵敏性。20世纪60年代起,景观美学4种范式的使用率不断增加,随着时间的推移,心理物理范式逐渐占支配地位。20世纪后期,湿地美学遵循着景观美学范式进行研究,特别是心理物理范式层面,心理物理范式的湿地美学感知研究和湿地美学偏好研究主导了湿地美学领域的实证研究。

湿地作为人类最重要的环境资本之一,其多样的生物种类、多种生态服务的多功能资源、独特的审美价值日益受到人们的重视,人们对湿地的功能与生态价值和其美学属性与栖息地价值认识不断提升,与湿地相关的公众态度发生了巨大变化,了解公众对湿地审美价值的看法是湿地可持续管理发展的关键部分。以公众偏好为基础的评估系统能够帮助人们理解湿地景观重要的物质因素,并且设计出有某些特性的景观来影响人们对湿地景观的偏好,解决了湿地美学研究中景观感知与专家评估的冲突。本研究旨在探索这一领域,确定湿地美学研究中心理物理范式的研究意义,以期为国内相关研究提供有益借鉴,即一种可以优化社会效益,又可以成功优化生态环境管理的方法。

1 资料数据源与研究方法

1.1 资料数据源选择

本研究使用ISI Web of Science(http://www.isiknowledge.com)检索了湿地美学、湿地偏好、景观美学、景观感知、景观偏好和景观美学评估等研究主题的同行评审期刊论文。研究数据来源包括学术期刊、研究报告、会议论文、书籍和硕博论文。文献检索工作于2018年6月进行,本文没有将检索限制在固定期间、特定期刊或特定国家/地区发布的研究中。虽然很大比例的湿地美学研究发表在同行评审的期刊上,但通过对Google学术搜索中引用率最高的出版物进行更主观的检索来补充同行评审的文献检索。通过回顾同行评审和其他高度引用的资料来源,希望能更全面地对湿地美学研究方法现状进行回顾。

在检索之后,以心理物理学范式为例,发现有关景观美学的文献为我们提供了湿地美学的概念,其中大部分概念都是等义或者近义的(表1)。将湿地美学主题背景中文章出版物信息不清楚、文章出现在几个学术数据库和会议摘要,以及仅在文章目录提及湿地美学的文章排除在外,保留了136篇出版物进行深入分析。其中,48篇论文成为分析的重点,因为它们对湿地美学中影响人们选择环境的偏好、景观要素和空间形态进行了详细研究。文献来源涵盖欧美澳亚各国,且均为英文出版物。虽然选择的这些出版物并不包含提及湿地美学的所有文献,但足以能够对最重要的文献进行广泛的综述,并对湿地美学研究方法得出可靠的结论。

1.2 研究方法

采取定性与定量研究相结合的研究方法。定性研究主要侧重于湿地美学理论文献资料的归纳总结,在对湿地美学文献的分析中,一篇研究景观美学4种范式理论基础和概念的论文[1]与湿地美学研究密切相关。定量研究主要运用文献计量学方法、数理统计分析方法,以及计算机信息处理方法对论文以论文题目、发表时间、是否湿地美学方向、景观美学范式等信息输入Excel进行分析。分析了48篇重点论文的范式①,以探索未来湿地美学的心理物理范式研究。此外,还使用了Lothian[21]的理论,将公认的景观美学范式分为主观范式(认为美是存在于观察者的眼中)和客观范式(认为美是客观物体内在的物理属性)两大类,分析主观范式中心理物理学范式的应用。本文关注的是描述湿地美学的系统方法,认为湿地偏好和湿地感知与湿地美学密切相关,研究的工作可为今后研究湿地生态系统的可持续和有效的管理作出有益的贡献。

2 研究结果与分析

2.1 心理物理范式在湿地美学中的影响因子

在ISI Web of Science数据库和谷歌学术中检索的136篇出版物清单包括102篇经同行评审的文章、17部学术著作(8篇书籍章节和9本书)、5篇会议论文、6篇研究论文、3篇硕士论文和3篇文献评论。其中,46篇出版物承认湿地美学的存在,其他90篇出版物讨论了湿地美学及景观美学、生态美学和文化生态系统服务。通过四大范式的分析比较,发现这136篇出版物在景观美学范式中提到了湿地美学,并且几乎没有提供关于湿地美学的新见解。心理物理范式的湿地美学研究是一个不断发展的领域,在过去的40年中,关于该主题的已发表文献数量显著增加,进入21世纪后,心理物理范式的湿地美学领域研究更加活跃,专家学者对心理物理范式的湿地美学研究更为关注,研究论文成果数量逐年迅猛增加,特别是在2000—2010年达到峰值时开始呈指数增长,将近一半以上关于心理物理范式的湿地美学研究内容的出版物都在2000年后出版。这些出版物通常来自3个杂志:Journal of Environmental Management(环境管理杂志)、Landscape and Urban Planning(景观与城市规划)和Wetlands(湿地)。文献检索显示心理物理范式的湿地美学的研究主要集中在欧美等发达国家,国内对这方面的研究极其缺乏,由于国内湿地资源面临的威胁呈增长态势,所以心理物理范式的湿地美学的研究在国内迫在眉睫。

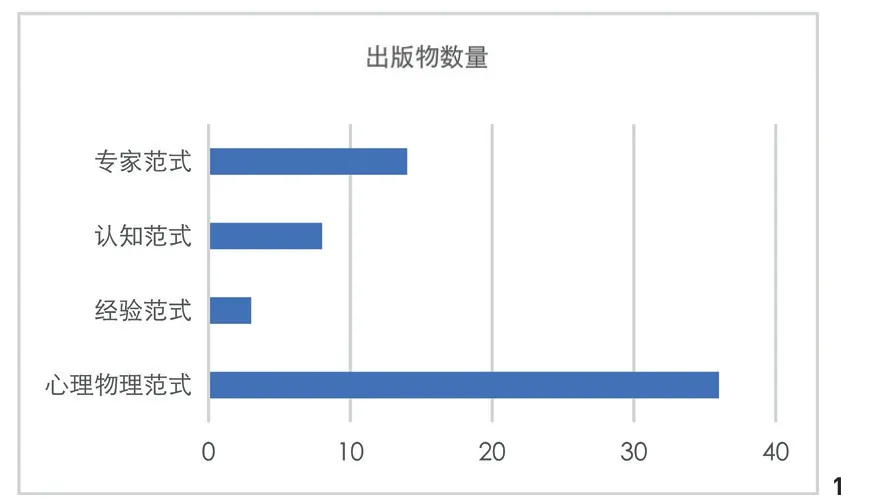

在对其中48篇核心文章进行回顾时,将这些文章根据4种景观范式(专家/心理物理/认知/经验)、发表时间、是否属于湿地美学进行分类。研究结果表明,有部分文章跨越了一个以上的范式,根据每篇文章的范式类型进行了分类,以确定其跨越的范式类型和每个范式的占重比例。图1显示了4种景观范式在48篇核心文章中的分布,其中心理物理学范式(n=36)、专家范式(n=14)、认知范式(n=8)、经验范式(n=3),心理物理学范式占重要比例,其次是专家范式。48篇核心文章中,18篇文章涉及湿地美学,其中心理物理学范式(n=11)、专家范式(n=4),认知范式(n=4),经验范式(n=1)(图2),心理物理范式的使用频率高于其他3种范式,景观美学4种范式同样也适用于湿地美学。可见,心理物理范式在湿地美学研究中占有重要地位,且从Daniel[30]、Tveit[13]等的研究可以看出心理物理范式与专家范式的综合运用已经成为很多学者的共识。

2.2 心理物理范式在湿地美学中的研究进展

2.2.1 心理物理范式的内涵解析

Lothian[21]将景观美学四大范式分为主观范式和客观范式。20世纪后半期,主观范式(感知方法)在研究领域中占主导地位[30],景观元素及特征对景观质量的影响成为很多学者持续的研究重点,在这一研究主题下,主观范式中的心理物理学范式广泛应用占主导地位。20世纪60年代,当公众偏好评估方式不断变化时,心理物理范式发展起来了,成为刺激特性如何与知觉反应相关的一种普遍性的理论。心理物理范式的主要思想是把“景观-审美”关系理解为“刺激-反应”关系。在湿地美学心理物理范式的研究中,研究者对景观环境质量评价量表的获取主要基于测量公众对湿地景观的普遍审美态度,并在此基础上建立湿地景观环境质量量表与各湿地景观要素之间的数学模型(量化关系模型-景观质量评估模型)[32]。由于评价方法科学严谨因而具备较强的可靠性,且便于操作和量化,通常应用于项目建设中的湿地环境影响评价。

2.2.2 心理物理范式下的湿地美学感知

心理物理范式评价体系以公众偏好为基础,能够帮助人们更好地理解湿地感知中的审美价值。湿地美学的感知取决于个人因素如年龄、性别、经验和环境意识等,以及视觉因素如环境的物理外观[6]。Knight[33]的研究表明,一个被认为不具有视觉吸引力的物种,通过教育和学习计划的指导下,公众对其生态保护的意识提高了35%;而当公众认为一个物种具有视觉吸引力时,通过教育和学习公众意识会提高将近90%。人们对湿地美学的感知很大程度上取决于视觉标准,公众和专家也同样受到这些参数的影响。此外,湿地美学感知反应可涉及在特定文化背景下的情感和认知的过程,与公众对湿地的价值观和态度、意义和偏好相关。

在湿地美学的早期研究中,Gobster、Giblett[12,34]等普遍认为公众对湿地的感知是消极的,湿地往往是最容易被误解的景观,要了解湿地,需要拥有像生物科学家的成熟心智和审美敏感度[19];Cottet[6]等认为对湿地的感知价值取决于对湿地的专业知识和目标,这两方面在不同的利益相关者人群中都有所不同。因此,在心理物理范式的湿地美学感知研究中,让非专业人士参与到湿地保护或恢复项目,可提高公众对湿地环境价值的共识。

2.2.3 心理物理范式与生态美学的冲突

图1 48篇核心文章中景观美学四大范式出版物数量

图2 48篇核心文章中湿地美学四大范式出版物数量

表1 心理物理范式及其同义词在参考文献中的运用

公众对湿地景观的感知在本质上首要是审美,Meyer[35]等认为公众的湿地景观审美体验,一般是从人为设计的或恢复的景观中获得,但作为对环境理解和意识的渠道具有被低估的作用。对湿地景观的感知涉及人与环境之间复杂的交易,审美体验可以驱动湿地环境的变化,湿地景观感知的审美价值可以影响生态质量。在心理物理范式的湿地美学研究中,一些湿地景观(例如平坦无树的草原湿地、水体富营养化的湿地等)的审美价值是不能够直接感知的,只有通过知识和经验才能获取它们的意义和价值,且许多具有生态价值的湿地景观由于它们在视觉上没有吸引力而没能得到保护,审美价值与生态价值之间具有潜在矛盾。

Lee[2]通过综合比较各专家学者基于心理物理范式的湿地美学研究得出影响公众美学评价的湿地生态功能属性包括水体、水岸、陆地植被、周围景观和整体湿地景观,这5个属性包括13个物理因素(表2),影响了公众对湿地美学的认知。其中湿地的某些属性尤其影响人们的感知,如水体透明度和颜色、水生植物的存在和外观、水生栖息地中沉积物的存在,以及最终的营养水平等。研究结果显示,人们倾向于认为自然发生的湿地水体富营养化是生态功能退化的表现,这种趋势可能不利于生物多样性的保护。当然,并非所有从湿地景观中获得的审美愉悦都是对生态有益的景观模式的回应,因此,有必要向外行人传播信息,解释湿地水体富营养化即使从美学角度看是令人不快的,但它们也可能具有真正的生态价值,这取决于它们的生态功能。如果公众对湿地水体富营养化有更好的了解,这些湿地生态系统就可以得到更可持续和有效的管理。

当湿地景观被认为是均匀、有序、稳定的时,研究者主要关注的是湿地景观的偏好和美学;然而,当湿地景观是异质、无序和动态的时,更多关注的是生态环境的健康。因此,深入分析生态与美学之间的关系,将美学目标融入湿地生态系统管理项目,以一种符合常见美学价值的方式设计湿地景观,并将美学和生态目标更紧密地结合起来,能确保公众生态保护意识的提高和对湿地保护、恢复和管理策略的实施[36-37]。利用给公众灌输生态美学观念的方法来进行心理物理范式的湿地美学评价和湿地管理研究,将生态美学应用于湿地景观感知研究,是解决公众审美与生态冲突的最好方法。

2.2.4 心理物理范式对湿地可持续管理的启示

湿地快速、持续的丧失和退化通过生物多样的丧失威胁着人类的福祉。Dobbie[8]等认为有效的湿地管理依赖于公众对湿地的积极认知和价值观,公众对湿地认知的有限理解是湿地有效管理的主要制约因素,且对湿地的欣赏不是仅仅依赖于静态视觉观察,而是建立在对环境动态、多目标和积极参与,以及对环境功能的理解的基础之上,所以了解公众的对湿地的看法及他们对生态价值的看法是制定湿地可持续管理计划的关键部分。

湿地管理的基础是分类,分类是湿地时空结构的简单表征。然而,公众对湿地的分类可能是不同的,因为湿地的种类非常广泛,可以包括许多生态上独特的湿地类型。一般情况下,湿地应根据其生态特征进行分类,形成相对同质、可区分的湿地类型。基于公众感知反应的共享分类系统,可能会促进湿地及其管理的更好交流。通过兼容的分类系统,还可以加强关于湿地结构、功能和生态系统服务的教育活动。湿地的感知及其意义,侧重于其生物物理属性和与生态功能相关的属性,湿地的管理者需要处理这些属性,以保持现有的湿地价值。熟悉湿地的当地公众感知者可能会对湿地有不同或附加的意义,这反映在不同的认知结构中,这些认知结构也需要被理解,以确保湿地管理的意义和价值。

2.3 心理物理范式在湿地美学中的评价方法

心理物理范式在湿地美学中的评价方法按其测定方法和数据处理手段的不同派生出多种评价方法,其中主要的评价方法有3种。第一种为SBE评价法(SBE-Scenic Beauty Estimation),由Daniel[30]等创立。该方法承认对视觉感知的关注,借助照片、幻灯片等媒体,请公众对景观质量及景观特征进行打分,再进行统计分析。随着统计模型的发展这种方法也取得了进展,特别是预测景观美在决定环境物理性质中的作用。SBE评价法以群体的普遍审美趣味作为衡量景观美景度的标准,是最为严格和可靠性最好的一种方法。第二种为LCJ评价法(LCJ-Law of Comparative Judgment),由Buhyoff[26]等发展起来。LCJ评价法和SBE评价法都需要对评判值进行标准化,准确度较高,得到广泛的运用,但LCJ评价法的评价样本数一般不能超过20个,运用受到了限制。第三种为语义差异法(SD-Semantic Differential)[38],采用形容词的形式测定公众对照片中景观的直观感受,从而反映景观特征,该方法的优势在于能够对人的感知(包括视觉、听觉、情感等)进行量化评价,能清晰直观地反应视觉景观的优势和劣势。相对于SBE方法,语义差异法更适合多组景观的对比研究,评价方法更能直观反映公众对景观的感知。

Dobbie[8]等采用了个人建构理论(Personal Construct Theory)相关的方法揭示了澳大利亚维多利亚州湿地在城市、城郊或乡村景观中是如何被公众“看见”的。该研究使用SEB评价法,使用了多个照片排序技术,用一组湿地照片来刺激参与者,对其进行定性和定量的分析,得出维多利亚州的淡水湿地在公众眼中通过可见的水量、树木的现状、水质和栖息地价值不同得以区分。笔者认为生物物理属性(Biophysical Properties)和突现属性(Emergent Properties)构成了公众对湿地的认知结构,管理层需要解决这些问题以维持湿地价值。

表2 湿地的物理属性及其美学价值(参照Lee[2])

Cottet[6]等认为湿地的感知价值和生态功能可以一起考虑。基于法国艾因河(Ain River)的案例研究中利用SEB评价法和语义评价法相结合比较了403位非专业人士和自我认定的专家对湿地的看法,让公众根据审美和环境健康2个感知标准来评估每张照片,且每位参与者至少要用3个词来描述得分最高和最低的2张照片,发现强烈影响公众对湿地生态和美法价值的看法主要取决于湿地水的透明度和颜色、水生植物现状和外观、沉积物的存在和营养状态,差异与公众对贫营养湿地的感知,且非专业人士和专业人士之间的差异也很小。研究结果不但可以为生态系统实现综合的与公众参与性的管理计划,还可以为促进管理者在确定湿地保护或恢复项目的综合目标方面的工作提供公众对环境价值共同观点的参考。

通过心理物理范式评价方法研究湿地的风景质量,一方面考虑了公众的平均审美评判标准,另一方面评价因子更易于获得并易于控制,不仅在理论研究上,而且在实践应用中更是一种比较好的研究方法。此外,基于照片或幻灯片的评价方法避免了实地调查的需要,限制了与获取有关的实际困难,并使基于明确定义的视觉标准的假设能够得到检验。但采用照片或幻灯片的评价缺乏现场空间感和真实感,多为即时性景观感受评价,缺乏文化传统制约的长久性。由于心理物理范式对湿地景观要素定量化要求较严,使得湿地评价模型的应用范围还不够广,存在建立的模型仅适合于同建模所基于的实验风景相一致的湿地类型等缺陷。

3 结论和展望

综上所述,可以看出近40年来基于心理物理范式的湿地美学研究方法发展迅速,但也存在着一些不足,其体现的主要特点及其对国内相关研究的启示如下。

1)20世纪后半期湿地美学研究主要沿袭景观美学的四大范式(特别是心理物理范式)进行研究,没有过多的创新,缺乏主观和客观方法相结合的综合研究,其评价标准是主观的,不能准确地解释湿地景观的审美价值。自20世纪80年代起湿地美学研究与以往不同,研究体现出主客观方法的结合,专家范式与心理物理范式的综合运用已逐渐成为很多学者的共识,它们的结合明显增强了分析结果的客观性。

2)心理物理范式在湿地美学研究中的大量运用,使得各种统计分析成为重要的研究方法,基于统计分析法的量化评价提高了研究成果的科学性。遥感、GIS和3D可视化等技术在未来湿地美学心理物理范式研究中具有广泛的应用前景,其在模拟湿地景观动态变化方面的优势日益突出,对评价的精确性得到大大的提升,对公众参与的时空局限性得到大大的缩小。

3)总体来看,基于心理物理范式的湿地美学研究区域主要集中在欧美等发达国家,中国等发展中国家关于这类的研究相对滞后,分布极不均衡。在环境问题日益严峻的今天,心理物理范式下的湿地美学研究方法对我国环境影响评价体系的丰富、环境管理及生态管理的健全完善具有重要意义。不同文化、不同地域、不同群体及不同生活状态下的人对湿地景观的看法是不一样的,应该加强通过自然审美培育公众的湿地环境伦理意识这种具体层面上的研究,将生态美学应用于湿地景观感知研究,且有必要验证心理物理范式的湿地美学研究方法在不同湿地类型中的适用性,以便提供湿地评估的综合框架,包括评估方法的发展。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 因版面有限,本文未列出136篇出版物和48篇重点论文范式分析的原始数据,如有需要,请联系笔者。