从考古资料看南中国海秦汉时期的文化交流

胡嘉麟

关于秦汉时期南中国海的对外交通,《汉书·地理志》有一段记载:

自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国;又船行可二十余日,有谌离国;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金杂缯而往。所至国皆稟食为耦,蛮夷贾船,转送致之。亦利交易,剽杀人。又苦逢风波溺死,不者数年来还。大珠至围二寸以下。平帝元始中,王莽辅政,欲耀威德,厚遗黄支王,令遣使献生犀牛。自黄支船行可八月,到皮宗;船行可八月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。(1)《汉书·地理志》卷28下,北京:中华书局,1962年,第1671页。

冯承钧认为“都元国”在马来半岛,“邑卢没国”在缅甸沿岸,“谌离国”在缅甸伊洛瓦底江下游的悉利城,“夫甘都卢国”在缅甸伊洛瓦底江中游的蒲甘城,“黄支国”在印度南部东海岸建志补罗(Conjeveram),回程经过的“皮宗”,在今马来半岛的Pisang岛。(2)冯承钧:《中国南洋交通史》,北京:商务印书馆,1998年,第2页。“已程不国”冯承钧无考,日本学者藤田丰八认为在印度南部东海岸的古里港,又有学者倾向在今斯里兰卡。(3)苏继庼:《<汉书·地理志>已程不国即锡兰说》,载《南洋学报》第5卷第2辑,1948年,第1—4页。

《古代南海地名汇释》认为“都元国”在今越南迪石,“邑卢没国”在今泰国古港佛统。(4)陈佳荣、谢方、陆峻岭:《古代南海地名汇释》,北京:中华书局,1986年,第158、172—173页。蒋国学考证“都元国”应在越南俄厄,亦属迪石一带。(5)[日]石田干之助:《南海に関すゐ支那史料》,日本:东京生活社,1945年,第18—20页。日本学者石田干之助认为“谌离国”和“夫甘都卢国”在马来半岛克拉地峡一带,并主张马来半岛中部狭窄地带有若干陆路通道,海路未必是唯一通道。(6)蒋国学:《<汉书·地理志>中的都元国应在越南俄厄》,载《东南亚研究》2006年6期,第92—96页。许云樵明确提出,“步行十余日”是指弃船步行通过克拉地峡,“谌离国”和“夫甘都卢国”应分别位于地峡东西两侧。(7)许云樵:《古代南海航程中之地峡与地极》,载《南洋学报》第5卷第2辑,1948年,第26—37页。《古代南海地名汇释》也认为分别在马来半岛东西两侧,即今泰国巴蜀府和缅甸丹那沙林。(8)陈佳荣、谢方、陆峻岭:《古代南海地名汇释》,第643—644、694—695页。

考古发现所见,越南的俄厄(Oc Eo)遗址(9)[法]莽甘:《关于扶南国的考古学新研究——位于湄公河三角洲的俄厄遗址》,吴旻译,载《法国汉学·考古发掘与历史复原》第11辑,北京:中华书局,2006年,第247—266页。和泰国的潘东塔碧(Ban Don Ta Phet)遗址(10)Glover,“I.C.Ban Don Ta Phet: The 1984-1985 Excavation”,In Southeast Asian Archaeology,1986, pp.139-183.是这条交通道上的两个大型遗址,其年代和规模可能与都元国和邑卢没国有关。俄厄遗址出土有西汉铜镜、罗马徽章戒指(图1),以及罗马皇帝安东尼·庇护(AD138-161)和继任者马卡斯·奥里欧斯(AD161-180)时期的金币,这个遗址年代下限为公元4世纪。泰国克拉地峡东岸春蓬府(Chumphon)的三乔山(Khao Sam Kaeo)城址(11)Murillo-Barroso M.er al.“Khao Sam Kaeo: An Archaeometallurgical Crossroads for Trans-asiatic Technological Traditions”,Journal of Archaeological Science,2010, 37:1761-1772.出土有西汉铜镜、陶器和印章,西岸拉廊府(Ranong)库拉武里区的邦罗村(Bang Kluay)发现有大量的玻璃珠和宝石珠。这两个遗址的年代为公元前4世纪-前1世纪,与《汉书》记载大致吻合,推测可能就是谌离国和夫甘都卢国的所在地。并且,有的考古学家已经注意到泰国潘东塔遗址与三乔山遗址存在贸易和文化交流的现象。(12)GLOVER, I.C.& B.BELLINA.Ban Don Ta Phet and Khao Sam Kaeo: The Earliest Indian Contacts Re-assessed.Proceedings of the International Conference Early Indian Influences in Southeast Asia: Reflections on Cross-cultural Movements.Singapore: Institute of southeast Asian Studies, 2011.南中国海的番禺港、合浦港是这条海上交通要道的物品集散地,从这些地区出土的物品可以发现秦汉时期海上贸易和对外交流的情况。

一、物质与图像的传播

1983年,广州象岗西汉南越王赵眛墓主棺室足箱内出土了一件裂瓣纹银豆(13)广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆:《西汉南越王墓》,北京:文物出版社,1991年,第209—210页。(图2)。高12.1厘米,口径13厘米,重572.6克。口沿有带状纹饰,作凸弦纹夹阴刻斜纹,系錾刻而成。器壁饰双层裂瓣,裂瓣两端,一头尖一头圆,圆端朝外,尖端朝内,好像水滴交错。这种裂瓣纹是以圆面切分为特点,呈现辐射状花瓣的一种装饰,并非中国传统纹饰。根据李零先生的统计,在广州、盱眙、巢湖、临淄、青州五个地方出土有6件裂瓣纹银豆,云南晋宁出土有4件裂瓣纹铜豆。(14)李零:《论西辛战国墓裂瓣纹银豆:兼谈我国出土的类似器物》,载《文物》2014年第9期,第58—70页。孙机先生认为这些器物是外国制造的,经海路或陆路传入中国。(15)孙机:《凸瓣纹银器与水波纹银器》,载《中国圣火》,沈阳:辽宁教育出版社,1996年,第139—155页。尼克鲁则认为这些器物全部是中国本地铸造的。(16)Lukas Nickel, The Nanyue Silver Box, Arts of Asia, 42(2), pp.98-107.

裂瓣纹在西方起源甚早,埃及、两河流域、伊朗高原和南亚次大陆都有发现,作为金银器皿的装饰纹样流传最为广泛。西方金银器多用一整块金片或银片,利用模具锤揲而成,有些花纹细部还辅以錾刻。锤揲工艺是西方金银器制作工艺的主流,造成花瓣纹饰外凸内凹,状似水滴的艺术效果。法国卢浮宫藏埃及托德神庙的银器(图3)就是这种纹饰较早的例子。这件银器制作于叙利亚北部,年代为公元前1900年。波斯的阿契美尼德王朝是制作裂瓣纹金银器的鼎盛时期。伊朗国家博物馆藏薛西斯一世(公元前486—前466年)金碗,传哈马丹(古代埃克巴坦纳)出土,高11.6厘米,口径20.5厘米,重1 407克,口沿刻有古波斯文、巴比伦文、埃兰文三体铭文(图4)。大英博物馆藏阿尔塔薛西斯(公元前465—前424年)银盘,高4.7厘米,口径29厘米,重803克,口沿有古波斯铭文(图5)。由此可见,这种裂瓣纹装饰的器物在古代近东地区非常流行。

南越王墓的这种豆形器并不见于西方金银器,而是经过改制的器物。器底附加的铜圈足鎏金,锈蚀严重,仅存2/3,与器身脱离。圈足座与器底采用焊接法连接,先在银盒外底的正中间,用银焊固定一个圆柱状的凸榫,铜圈足另铸,圈足内塞入一块木板,板中凿一个小孔,借此把铜圈足固定。从波斯帝国首都波斯波利斯的宫殿壁画(图6)和大英博物馆藏亚述浮雕壁画(图7),可知这种裂瓣纹圜底器或平底器是手持的饮酒器,通过海上丝绸之路传到中国则被改制成具有中原文化特色的豆形器。

南越王墓银豆的盖面有三个焊接点,焊接物脱落无存。1956—1957年,云南晋宁石寨山M11出土的裂瓣纹铜豆(17)云南省博物馆:《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,北京:文物出版社,1959年,第69页。(图8),盖上有三鸟钮。石寨山M12出土的裂瓣纹铜豆(18)云南省博物馆:《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,第69页。(图9),盖上有三豹钮。因此推测,南越王墓银豆盖面脱落的焊接物应该也是类似的兽钮。无独有偶,在临淄市西汉齐王墓出土的一件银豆(19)山东省临淄市博物馆:《西汉齐王墓随葬器物坑》,载《考古学报》1985年第2期,第258页。(图10),盖面焊接的青铜兽钮和底部焊接的青铜圈足保存完好。豆形器盖面的兽钮装饰是中原文化青铜器的特色,与之不同的是南越王墓和齐王墓的为改制器,石寨山铜豆则是风格鲜明的仿制器。

晋宁石寨山的裂瓣纹铜豆采用中国传统的范铸工艺,器壁内平,无凹坑,与锤揲工艺制作的银豆截然不同。但是,晋宁石寨山铜豆表面镀了一层锡,显然是为了体现仿银器的质感。由此看来,石寨山裂瓣纹铜豆是中西文化交流的产物,范铸工艺和盖顶三兽钮来自于中原青铜文化,裂瓣纹母题和镀锡仿银装饰来自于西方金银器。南越王墓裂瓣纹银豆的容器部分是从域外传播过来,又经过了中国工匠的改制,主要表现为银制容器和铜鎏金圈足两种材质的结合,以及盖顶附加的兽钮装饰,融入了中国器物形制和纹样装饰的题材。可以肯定的是,随着海上丝绸之路和西南丝绸之路的深入,西方金银器的物质文化已经传播到这些地区,为仿制和改制提供了蓝本。

2008年,广西合浦寮尾M13B出土的青绿釉执壶和铜钹(20)广西文物考古研究所、合浦县博物馆、广西师范大学文旅学院:《广西合浦县寮尾东汉至三国墓发掘报告》,载《考古学报》2012年第4期,第533—534页。具有典型的安息风格,墓葬年代为东汉晚期,在中国境内属于首次发现。青绿釉执壶小口,短流,圆唇,细长颈,椭圆形腹,矮圈足。颈至腹上部附有一曲形手柄,柄上饰两道凸棱,颈部有两道弦纹,肩部饰两周宽带纹。胎为黄白色,表面光滑有细开片,器内施一层薄淡青绿色釉,可见手工拉坯留下的粗条指压旋痕。通高34.4厘米,口径8.2厘米,最大腹径19.2厘米(图11)。这件执壶造型与我国汉代陶壶截然不同,检测结果显示釉面的化学成分组合与我国古代的釉陶也完全不同(21)黄珊、熊昭明、赵春燕:《广西合浦县寮尾东汉墓出土青绿釉陶壶研究》,载《考古》2013年第8期,第87—96页。,其造型和釉色与卢浮宫收藏苏萨遗址的帕提亚时期的青绿釉执壶(图12)十分相似。

波斯阿契美尼德王朝的绿釉陶器几乎都不含铅,该技术在帕提亚时期得以延续。伊朗西南部的都拉·尤罗霍斯遗址和哈夫特遗址,美索不达米亚的阿休尔·塞莱乌吉亚、巴比伦、尼普尔等遗址出土的绿釉都是属于无铅或少铅的碱釉系统。我国汉代绿釉陶器的釉层以铅的化合物作为基本助熔剂,有的绿釉含氧化铅的比值高达46.89%(22)张福康、张志刚:《中国历代低温色釉的研究》,载《硅酸盐学报》第八卷第一期,1980年,第9—19页。。合浦这件青绿釉执壶不含铅,以氧化钠为助熔剂,以氧化铜为呈色剂,表明这是一件来自于安息帝国的舶来品。在印度西南部喀拉拉邦的Pattanam遗址发现有较多的无铅绿釉陶片,年代为公元前3世纪至公元5世纪,这里可能就是沟通安息帝国与汉帝国海上交通的一个重要港口。

铜钹起源于西亚,在埃及、波斯、印度等地均有流传。(23)[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,上海:上海书店出版社,2013年,第28页。南北朝时期,铜钹通过西域传入中原,唐代十部乐的西凉乐、龟兹乐、康国乐和天竺乐等都是作为主乐器。克孜尔石窟38窟、100窟、117窟和171窟以及敦煌石窟220窟都有使用铜钹的图像。合浦寮尾出土的铜钹则是目前发现最早的实物资料,直径18.6厘米(图13)。根据检测显示,这件器物的合金成分是砷青铜。(24)熊昭明:《广西合浦汉墓出土铜钹略考》,载《汉代西域考古与汉文化》,北京:科学出版社,2014年,第327—331页。砷青铜和锡青铜分别代表了早期东西方两种不同的青铜合金技术,商周以后我国的青铜器合金几乎全部是锡青铜或铅锡青铜。因此,合金成分的不同是区分我国与域外青铜器的一个重要特征。

这件铜钹的背面有錾刻的纹饰,钮部为柿蒂纹,主题纹饰以柿蒂纹为中心划分四个区域,每个区域均装饰有龙纹,外圈有一周云雷纹。其中两组龙纹有羽人乘于背上,一组双龙纹还有蟾蜍图案。柿蒂纹、龙纹、羽人和蟾蜍都是汉代艺术中常见的纹饰题材。广西合浦望牛岭木椁墓出土有一件三足盘(25)广西壮族自治区文物考古写作小组:《广西合浦西汉木椁墓》,载《考古》1972年第5期,第25—26页。(图14),三足作人形,盘内錾刻有纹饰,内圈中央为柿蒂纹,四隅分别有二鹿二凤纹,由内向外依次为曲折雷纹、菱形纹、三角纹和云雷纹。这座墓葬年代为西汉晚期,其錾刻技法和纹饰构图与合浦寮尾M13B铜钹相近。由此说明,绿釉执壶和铜钹应该是从安息帝国经海上丝绸之路到达合浦地区,铜钹上的纹饰应该是由中国工匠后来錾刻上去的。

合浦寮尾M13A为穹窿顶合横直券顶墓,中室为穹窿顶,下方上圆,以楔行条砖叠涩构筑,外部呈半圆形。这种样式与中原地区“四边结顶式”的穹窿顶不同,有学者指出叠涩穹窿顶的做法与中亚同类结构完全相同(26)常青:《两汉砖石拱顶建筑探源》,载《自然科学研究》1991年第3期,第288—295页。。岭南地区上部圆隆叠涩穹窿顶可能是受到中亚文化影响发展起来的,再结合M13B发现的青绿釉执壶和铜钹,推测墓主人极有可能是一位海外来的番客。

胡人形象在秦汉时期随着海上丝绸之路的传播,成为两广地区人俑灯的一种流行题材。1955年广州小港路大元岗M4019出土的胡人俑灯(27)广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,北京:文物出版社,1981年,第328页。,高19.2厘米。头缠绾结,眼睛突出,下颔有须,双耳戴环,胸前腹部及大腿均刻划毛发。左手向上曲举托灯,右手下垂,已断。双足后曲,跪坐于地。1999年,广州先烈南路大宝岗M5出土的胡人俑灯(28)广州市文物考古研究所:《铢积寸累——广州考古十年出土文物选萃》,北京:文物出版社,2005年,第56页。,高22.8厘米(图15)。眼睛细长,高鼻梁,尖长下巴有络腮胡,头发束于脑后挽成发髻。左腿竖曲,右腿前伸,跣足。左手托举灯盏,右手垂直按在右腿上,颈下刻划交叉纹表示身披交襟的薄纱。黄展岳认为“托灯俑头型较短,两颧较高,宽鼻厚唇,下颌比较突出,身材不高,头型特征与印尼的土著居民近似……应是南海诸国人,被贩运到广州后沦为富有之家的家内奴隶”(29)黄展岳:《两广汉墓的发掘与研究》,载《新中国的考古发现和研究》,北京:文物出版社,1984年,第441页。。李刚认为,这些胡人形象来自印度的恒河流域,为欧罗巴人种印度地中海类型。(30)李刚:《汉晋胡俑发微》,载《东南文化》1991年第3—4期,第74—76页。

1975年,合浦堂排M1出土的胡人俑(31)广西壮族自治区文物工作队:《广西合浦县堂排汉墓发掘简报》,载《文物资料丛刊》4,北京:文物出版社,1981年,第49页。,残高28.2厘米(图16)。胡人形象为头戴圆形小帽,身着对襟小领长袍,竖眉小眼,脸部较圆,络腮胡须。左手、左耳与足部均残,鼻梁也略缺。从整体造型来看,怀中所抱的可能是弓形竖琴。这种浅弓形竖琴在埃及古王国时期已经出现,称作“贝尼琴”。例如底比斯的纳基特墓壁画中描绘有三位女乐师,最右侧一位女乐师正在弹奏弓形竖琴(图17)。这座墓葬年代为公元前1410年,竖琴特征是与人同高,触地而立。波斯系的竖琴称为“哈甫”(Harp),中国典籍称之为“竖头箜篌”;印度系的称为“维那”(Vina),中国典籍称之为“凤首箜篌”。两者特征分别是哈甫之琴弓已经分化为“音槽”和“肘木”两个部分,并且有“脚柱”部件;维那之琴弓为半圆弓形或角形,常将琴弓斜向横挟于左肋之下进行弹奏。胡人俑琴弓上面的三根竖弦纹表示琴弦,琴弓大体与人同高,其特征应该是属于地中海风格。

狮子题材并非中国所固有,主要分布于地中海沿岸,延伸于伊朗高原和印度西部,最北可达阿富汗。《汉书》《后汉书》记载狮子输入中原地区主要来自月氏、安息等西域国家的进贡,其通道是传统丝绸之路。林梅村先生称狮子在西汉时期尚不多见,东汉年间中原开始流行狮子石雕艺术。(32)林梅村:《狮子与狻猊》,载《汉唐西域与中国文明》,北京:文物出版社,1998年,第87—95页。20世纪80年代初,汉元帝渭陵寝殿遗址出土有一件玉狮子(33)咸阳博物馆:《汉元帝渭陵调查记》,载《考古与文物》1980年第1期,第38—41页。(图18),是西汉狮子艺术不多的考古发现。但是,广西合浦汉墓中却有数量不少的狮子饰件。比如:1992年,合浦凸鬼岭汽齿厂M6出土有石榴子石狮子饰件(34)广西壮族自治区文物工作队、合浦县博物馆:《合浦县凸鬼岭汉墓发掘简报》,载《广西考古文集》,北京:文物出版社,2004年,第265—285页。(图19),长1.1厘米,高0.9厘米;2003年,合浦风门岭M26出土有肉红石髓狮子饰件(35)广西壮族自治区文物工作队、合浦县博物馆:《合浦风门岭汉墓(2003—2005年发掘报告)》,北京:科学出版社,2006年,第83页。(图20),长1.8厘米,高1厘米;2004年,合浦风门岭M27、M23B出土的琥珀狮子饰件(36)《合浦风门岭汉墓(2003—2005年发掘报告)》,第16、42页。。根据墓葬形制和随葬品分析,风门岭M27和凸鬼岭M6为西汉中期,年代相当于汉元帝时期。风门岭M23B 和M26的年代为西汉晚期。合浦的狮子饰件种类发现较多,类似的在印度和越南中部Lai Nghi遗址也有发现(37)Theunissen, R., P.Grave & G.Bailey,Doubts on Diffusion: Challenging the Assumed Indian Origin of Iron Age Agate and Carnelian Beads in Southeast Asia.World Archaeology 32(1),pp.84-105.。其形象比较写实,没有双翼,与中原地区颇为不同。汉元帝渭陵的玉狮子身带双翼,显示了与中亚希腊化艺术的密切联系。这两种截然不同的艺术风格,表明狮子艺术形式的传播有两条主要通道,并且策源地也不相同。

二、原料与技术的传播

《汉书·地理志》所载输入物品有“海市明珠、璧流(琉)离(璃)与奇石异物”。《后汉书·西域传》记载大秦国“土多金银奇宝,有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃”。文献中的“明珠”或“明月珠”即珍珠,两广汉墓出土的珍珠主要有广州南越王墓(38)广州市文物管理委员会:《西汉南越王墓》,北京:文物出版社,1991年,第218页。和广西贵港深钉岭汉墓(39)广西壮族自治区文物工作队、贵港市文物管理所:《广西贵港深钉岭汉墓发掘报告》,载《考古学报》2006年第1期,第108页。。南越王墓的珍珠置于漆盒中,其中直径1.1厘米的仅2粒,0.6-0.8厘米的10余粒,其余为0.3-0.5厘米的小珠。贵港汉墓的珍珠置于小铜盒中,有22颗,多已炭化。

秦封泥中有“采珠”官印,与“采青”“采银”“采赤金”等并列为中央职官。(40)赵平安:《秦西汉印章研究》,上海:上海古籍出版社,2012年,第307页。随着上层统治者对珍珠的需求,到了西汉晚期的采珠业已经具有相当规模。汉成帝年间,京兆尹王章的家属充戍合浦,采珠积蓄财产数百万。(41)《汉书·王章传》卷76,北京:中华书局,1962年,第3239页。东汉中晚期,合浦的采珠业达到顶峰,以至于“海出珠宝,而郡不产谷实”,当地人依靠采珠获得的财富与临界的交趾通商频繁,到那里去购买粮食。(42)《后汉书·孟尝传》卷76,北京:中华书局,1965年,第2473页。文献所载海外贸易“大珠至围二寸”,按照汉尺计算直径大约1厘米,与南越王墓出土的大珠尺寸相当,应该是通过海上贸易输入而获得的。

沈福伟称“璧琉璃”是印度出产的绿宝石或阿富汗的青金石。(43)沈福伟:《璧琉璃和印度宝石贸易》,载《中华文史论丛》第二十辑,上海:上海古籍出版社,1981年,第275—286页。林梅村认为是蓝宝石。(44)林梅村:《珠宝艺术与中外文化交流》,载《考古与文物》2014年第1期,第76—88页。季羡林则认为“璧琉璃”是梵文的音译,指的就是玻璃。(45)季羡林:《中印文化交流史》,北京:中国社会科学出版社,2008年,第17页。广州汉墓和合浦汉墓出土的玻璃器主要为器皿和装饰品两大类,以装饰品为大宗。串珠比较流行,一座墓葬出土的往往达数百颗至数千颗,还有耳珰、角轮形饰、管形饰等。器皿种类较少,主要有杯和盘两种。根据玻璃器的化学成分主要分为四大系统,铅钡玻璃和铅玻璃是我国独创的玻璃系统,钾玻璃是印度、东南亚以及我国华南和西南等地特有的一种玻璃系统,钠钙玻璃属于西亚玻璃系统。

通过科技检测,两广地区本地制作的玻璃器主要为低钙类型和中等钙铝类型钾玻璃,以及钾铅玻璃和钠钾铅玻璃。(46)熊昭明、李青会:《广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究》,北京:文物出版社,2011年,第157—161页。其他类型的钾玻璃和纳钙玻璃则是通过海上丝绸之路传入的。传入玻璃器的化学成分可以分为两大类六种型式:

第一类,钾玻璃。

A型:低铷低锶中等钙铝类型,可能来自印度南部的阿里卡梅度。阿里卡梅度遗址年代为公元前200至公元200年前后,该地区的玻璃技术以低铷锶中等钙铝的钾玻璃为主,含微量铅、锡,与印度其他地区主要以钠钙玻璃和混合碱玻璃有所不同。1987年,合浦文昌塔M70出土的淡青色玻璃杯(47)广西文物保护与考古研究所:《广西合浦文昌塔汉墓》,北京:科学出版社,2017年,第422页。(图21),高5.2厘米。其成分为低铷锶中等钙铝类型的钾玻璃,腹中部饰三道弦纹的特点与印度阿里卡梅度发现的玻璃器残片相似。

B型:高铅类型,可能来自印度的塔克西拉。印度玻璃的着色技术以“印度红珠”最具代表性,在塔克西拉发现的红色不透明玻璃含有很高的氧化铅。这种红色玻璃一般以铜或氧化亚铜为着色剂,氧化铅有助于氧化亚铜的分散,使得颜色更为鲜艳。1976年,合浦罐头厂M12出土的粉红色珠(48)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,北京:文物出版社,2015年,第59页。(图22),直径0.9厘米。目前尚未在中国发现同时期类似颜色的高铅玻璃器,加入铅着色的效果与印度塔克西拉红珠的制作工艺相似。

C型:低铝类型,可能来自泰国潘东塔碧遗址、越南沙莹文化遗址,缅甸萨蒙古遗址也有少量发现。低铝类型钾玻璃多为浅绿色或无色,或是透明绿色以及各种色调的蓝色。1954年,广州横枝岗M2029出土有青绿色透明带钩(49)广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,第239页。(图23),年代为西汉中期。这件器物为中国传统器型,可能为输入原料后重新熔制的。

D型:中等钙铝类型,可能来自泰国三乔山遗址、越南沙莹文化遗址、越南东山文化遗址等。这种技术工艺与印度阿里卡梅度相似,与其技术传播有关。1987年合浦文昌塔M1出土的角轮形璧(50)广西文物保护与考古研究所:《广西合浦文昌塔汉墓》,第413页。(图24),长5.5厘米,宽2.1厘米。这种造型的玉器在广西平乐银山岭西汉墓出土有多件类似器物(51)广西壮族自治区文物工作队:《平乐银山岭战国墓》,载《考古学报》1978年第2期,第243—245页。,与台湾、菲律宾、越南等地发现的“有角玦状石环”关系密切。越南南部沙莹文化遗址是仿制玉器造型制作玻璃器最典型的一个区域,这件器物极有可能就是这里制作的。1990年,合浦黄泥岗M1出土的湖蓝色玻璃杯(52)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第56页。(图25),高5.8厘米。中国南部以高锰钴土作为钴料来源,所以本地制作的玻璃器以钴着色具有高锰特点。东南亚地区的中等钙铝钾玻璃采用钴着色,几乎不含锰。黄泥岗M1玻璃杯化学成分与之一致,应该是从东南亚输入的。

E型:混合碱玻璃,可能来自巴基斯坦萨泰里、印度南部和斯里兰卡等地。这种类型的玻璃器氧化钠和氧化钾含量均较高,可见于2010年合浦凸鬼岭汽齿厂M7出土的红色珠(53)广西文物保护与考古研究所、合浦县文物管理局:《2009—2013年合浦汉晋墓发掘报告》,北京:文物出版社,2016年,第75页。,年代为西汉晚期。2011年,合浦风门岭二炮厂M8出土的绿色珠以及M18出土的蓝色珠(54)广西文物保护与考古研究所、合浦县文物管理局:《2009—2013年合浦汉晋墓发掘报告》,第179页。,年代为东汉晚期。

第二类,钠钙玻璃。

俗称“罗马玻璃”,是从地中海地区输入的。在2009年合浦寮尾M17(55)广西文物考古研究所:《广西合浦寮尾东汉三国墓发掘报告》,载《考古学报》2012年第4期,第530—531页。(图26)、2001年合浦九只岭M5(56)广西壮族自治区文物工作队、合浦县博物馆:《广西合浦九只岭东汉墓》,载《考古》2003年第10期,第74—75页。以及1988年合浦红岭头M34(57)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第54页。(图27)都有发现。九只岭M5玻璃串珠为蓝绿色,使用铁和铜离子共同着色。寮尾M17玻璃串珠和红头岭M34玻璃杯为湖蓝色或深蓝色,以钴着色,具有低锰、含锑的特点,并且以泡碱作为助熔剂。最有名的泡碱产地就在埃及,因此这些玻璃器与埃及和东地中海的关系十分密切。

“奇石异物”泛指各种珠饰,如石榴子石、琥珀、水晶、肉红玉髓、玛瑙、蚀刻石髓以及香料、黄金饰品等。虽然中国也是石榴子石的主要产地,但是在斯里兰卡、印度等地是古代石榴子石加工的一个重要地区,印度中南部的海得拉巴有高品质的石榴子石矿。考古发现表明,汉代以前的中原墓葬并不随葬这种物品,合浦汉墓、广州汉墓却发现有不少这样的饰品。形状主要分为圆形、瓶形、橄榄形三类。1956年广州先烈路龙生岗M3003出土有圆珠串饰(58)广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,第291页。,直径0.7厘米。1986年合浦风门岭M10出土有圆珠串饰(59)合浦县博物馆:《广西合浦县风门岭10号墓发掘简报》,载《考古》1995年第3期,第230页。,直径0.6-1厘米。1977年,合浦氮肥厂M1出土有瓶珠串饰(60)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第67页。(图28),长0.6-1厘米。这些形状的玻璃珠和矿石珠在印度阿里卡梅度遗址有发现(61)FRANCIS,P.1991.Beadmaking at Arikamedu and beyond.World Archaeologh 23(1):28-43.,尤其是这种系领状瓶珠最具有地方特点。

合浦汉墓发现的水晶有白水晶、紫水晶、茶晶、黄水晶等,以白水晶数量最多。1971年,合浦望牛岭M1出土的蝉形水晶(62)广西壮族自治区文物考古写作小组:《广西合浦西汉木椁墓》,载《考古》1972年第5期,第29页。,以简练的线条象征性地刻划出蝉的口、鼻、翅膀以及腿部,长7.3厘米、宽3.3厘米,是目前广西发现最大的一颗。1990年,合浦黄泥岗M1出土一串紫水晶(63)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第96页。(图29)有163颗,多为深紫色,少数为浅紫色,半透明或透明的多面体形状,大小不等。最大直径2.5厘米,最小1.2厘米。印度南部的德干高原是紫水晶的主要产地,其东部的阿里卡梅度遗址也出土大量水晶、玛瑙和石榴子石等半加工品。合浦本地没有可供开采的水晶矿,这些水晶原料应是从外面输入的。

合浦黄泥岗M1还出土有三色水晶串珠(图30),共23颗。经过检测分析,有9颗水晶、1颗玉髓,其余均属海蓝宝石、金绿宝石和透绿宝石在内的绿柱石。绿柱石的饰品还见于1978年合浦北插江盐堆M1和1992年合浦凸鬼岭汽齿厂M17(64)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第98—99页。。绿柱石的产地不多,主要分布在南美的哥伦比亚、俄罗斯的乌拉尔山脉、印度的默哈讷迪河沿岸及其南部奥里萨邦。在古印度时期,绿柱石就是一种流行的奢侈宝石,在印度毗普拉哈瓦的孔雀王朝时期舍利塔中也有出土。(65)Biswas,A.K.and Vaidurya,“Marakata and other Beryl Family Gem Minerals: Etymology and Traditions in Ancient India”,Indian Journal of Histoty of Science,1994.29(2),pp.139-154.合浦汉墓发现的绿柱石,应是来自于南亚地区。

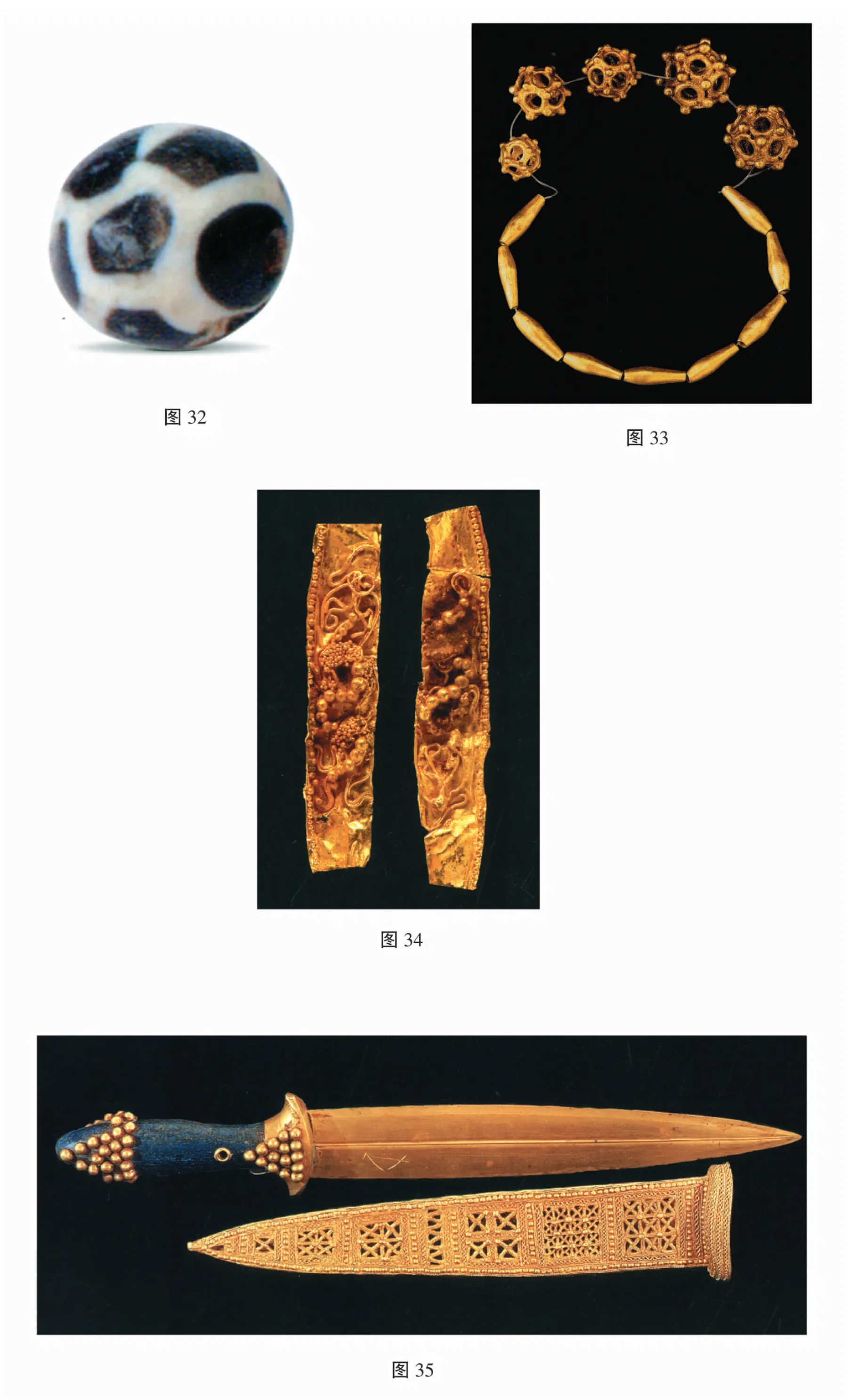

1958年,贵县鱼种场M1出土的两颗足球形蚀刻珠(66)熊昭明、李青会:《广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究》,北京:文物出版社,2011年,第172页。(图31),直径0.8-1.1厘米,在黑色石髓上蚀刻白色条纹。穿孔为喇叭形,系人工钻孔。这种石髓蚀刻技术早期主要在印度地区,随着印度工匠的移动,石髓蚀刻技术与玻璃技术一起传播到东南亚。鱼种场M1与泰国南部三乔山遗址出土的蚀刻珠(图32)完全相同。此外,在泰国Khuan Lukpad、缅甸Beikthano、菲律宾巴拉望岛的Manunggul洞穴遗址均有发现。泰国潘东塔碧遗址还发现有红色珠体蚀刻白色条纹的足球形蚀刻珠,在黑色球体蚀刻平行孔径条纹的瓜形蚀刻珠,以及黑色珠体蚀刻V形和圆形白色条纹的蚀刻珠,其数量和种类远远超过我国两广、云南地区,说明这个时期的东南亚地区是蚀刻石髓珠的制造中心。

金饰品包括有棒槌形、陀螺形、瓜棱形和腰鼓形饰件,以及十二面金珠和焊珠金箔等。其中以后者制作工艺最能凸显域外因素的特点。1993年,合浦北插江盐堆M4出土的十二面圆珠(67)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第113页。(图33)呈镂空的圆球形,其制作方法是先用圆形小金条焊接十二个小圈,小圈交汇的三角地带用高温吹凝的圆形小珠加以固定。2008年合浦寮尾M14出土的焊珠金箔饰(68)广西文物考古研究所、合浦县博物馆、广西师范大学文旅学院:《广西合浦寮尾东汉三国墓发掘报告》,载《考古学报》2012年第4期,第533页。(图34),长2.1厘米,宽0.4厘米。金饰片镶嵌在铁剑的剑格木柄内凹处,剑身细长,剑格为青铜铸造,剑长92厘米、剑身最短3.6厘米。这件工艺更为精巧,把金箔捶打成厚约0.1厘米的薄片,先用细小的金丝勾出轮廓,再用金丝剪成小段高温吹熔凝集成细密的小颗粒金珠焊接其上。金珠共有200多颗,分大、中、小三种,大的直径0.74毫米,中的0.25毫米,小的仅0.1毫米。相同的焊珠金饰和焊珠金饰片,在1982年贵县铁路新村M12(69)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第170页。、1953年广州先烈路龙生岗M4013(70)广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,第350页。也有发现。

焊珠工艺在公元前四千年的两河流域已经出现,随后流行于埃及、地中海东部和波斯。例如伊朗国家博物馆所藏一柄金短剑(图35),年代为公元前2600-前2500年,已经开始采用高温吹凝金珠的焊接技术。亚历山大东征后这种技术流传到印度、巴基斯坦地区。在印度河流域的旦叉始罗遗址、越南的俄厄遗址、泰国的三乔山遗址、缅甸的Srikestra and Beinnaka等均有发现。(71)岑蕊:《试论东汉魏晋墓葬中的多面金珠用途及其源流》,载《考古与文物》1990年第3期,第85—87页。俄厄遗址出土有多件十二面金珠,直径1.4厘米,焊珠四枚。由此可见,焊珠技术的流传线路为地中海→波斯湾→印度洋→南海,自西向东的传播。

1986年,合浦风门岭M10(72)合浦县博物馆:《广西合浦县丰门岭10号汉墓发掘简报》,载《考古》1995年第3期,第230页。和1982年贵县铁路新村M10(73)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第170页。出土的金戒指均有凸起较平整的戒面,这种样式鲜见于其他地区。尤其是1990年合浦五旗岭M3出土的金戒指(74)熊昭明:《汉代合浦港考古与海上丝绸之路》,第117页。(图36),戒面圆鼓的特征与佛罗伦萨国家考古博物馆所藏公元1世纪的雕塑指戒(图37)相同,显然也是受到了地中海地区戒指特征以及佩戴习惯的影响。

三、思想与信仰的传播

1972年,合浦风门岭M1出土有陶火坛(75)广西壮族自治区博物馆:《合浦县风门岭一号东汉墓》,载《合浦风门岭汉墓(2003—2005年发掘报告)》,北京:科学出版社,2006年,第143页。(图38),考古报告将这件器物称做“陶灯模型”,通高65.5厘米,分座、柱、皿器和火焰四部分。方座上宽下窄,截面呈倒梯形。长方柱,上有方卯。盘形器宽大,敞口折沿,浅腹,中开方孔。火焰似莲花蕾,上部尖,中间大,底部作方形榫头通过盘中方孔,套入柱上端的卯口。又有学者命名为“钵生莲花器”,认为与佛教的传入有关。(76)广西文物保护与考古研究所、合浦县文物管理局:《2009—2013年合浦汉晋墓发掘报告》,第353—354页。实际上,这件器物可能与火祆教文化遗存有关。

祆教于公元前6世纪创立,在波斯阿契美尼德王朝、安息王朝,以及贵霜帝国都比较流行。荣新江考证了祆教传入中国是粟特人在东西方文化交流和丝路贸易中的贡献。(77)荣新江:《祆教初传中国年代考》,载《国学研究》第三卷,北京:北京大学出版社,1995年,第335—353页。然而,祆教经过海上丝绸之路传入中国沿海地区的情况却鲜有提及。近东地区的拜火习俗非常盛行,大英博物馆藏亚述浮雕中有一幅祭祀图(图39)。最左侧是几个士兵抬着被猎杀的狮子,两位乐师面朝一座火坛奏乐,亚述王用狮子作为献牲,用酒浇在牺牲之上,火坛前还有供桌以及各式祭品。整幅图像是以中间的火坛为中心。在加尔各答的印度博物馆收藏有公元前1世纪的巴赫特塔浮雕(图40),讲述的是佛教《本生经》的著名故事“白象入胎”。释迦牟尼的母亲摩耶夫人横卧在床榻上,脚端放着一座照明的火坛,其形制与合浦风门岭M1的陶火坛非常相似。

早期佛教艺术受到西亚影响,火坛具有神圣意义。巴基斯坦白沙瓦博物馆藏犍陀罗造像(图41),年代为公元2—3世纪,底座正中有火坛,两位僧人对着火坛双手合什礼拜,反映了拜火习俗对佛教的影响。同样,佛像上的焰肩样式最早也是出现于贵霜帝王像(78)孙机:《佛像的火焰肩与火焰背光》,载《从历史中醒来》,北京:三联书店2016年,第257页。,后来逐渐成为佛教艺术的一种题材。但是,这种情况又出现新的变化,祭坛上以莲花或法轮代替圣火。美国德克萨斯州沃斯堡肯贝尔艺术馆藏公元2世纪的佛造像(图42),底座正中的祭坛上为法轮。

中亚片治肯特的粟特壁画中多次出现有火坛图案,在片治肯特Ⅰ区10号地点的北墙绘有一副壁画(图43),火坛的底座和柱呈圆锥状,圆台上面置有一个盘形器,内有火焰。瓦尔赫萨6号地点东厅描绘一副男子照料火坛的图像(图44),火坛的底座呈梯形,底座与柱为一体,中间有一圆形连接座,上有方形台面,其上置有盆形器,内有火焰。1997年,山西太原隋代虞弘墓出土石椁基座有一处双鸟火坛图像(79)山西省考古研究所、太原市文物考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋虞弘墓》,北京:文物出版社,2005年,第23—31页。,火坛底座为上窄下宽的梯形,长方形柱,上置两层莲瓣形器皿,上面有火焰。由此可见,从中亚到中国内地火坛形制均不相同,但是基柱、器皿、火焰三部分缺一不可。

合浦风门岭M1的陶火坛应该属于具有象征意义的明器,时代为东汉晚期。类似的器物在合浦三国墓中还出土有12件,例如2009年合浦公务员小区M8A出土的陶火坛(80)广西文物保护与考古研究所、合浦县文物管理局:《2009—2013年合浦汉晋墓发掘报告》,第329页。(图45),通高24.3厘米。无明显底座,与瓦尔赫萨6号地点壁画火坛图像类似。火焰四分内凹的形态更接近花蕾状,实际上这是中国雕刻艺术表达火焰纹的一种样式。例如,河南巩县石窟第1窟西壁第3龛楣框的火焰纹正中呈花蕾状。(81)河南省文物研究所:《中国石窟·巩县石窟》,北京:文物出版社,1989年,第56页。山东青州傅家画像石的“大象载华床”和“送葬图”中也有花蕾状的火焰纹。(82)姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,北京:三联书店,2004年,第70页。印度中央邦博帕尔的桑奇塔最早建于阿育王时期,安达罗王朝进行过修缮,年代为公元前1世纪。在1号塔东门南柱的浮雕讲述的是《佛本行集经》中火神堂降伏毒龙的故事(图46),火神堂内多头毒龙的下面有圣火,在花蕾状的火焰上刻画有弯曲的线条象征火苗。

值得注意的是,这类器物在较晚的晋墓和南朝墓中就消失无踪了。在南朝佛教之盛的时代背景下,若是佛教文化遗存竟然没有延续,显然是不合情理的。1984年,广东遂溪县边湾村南朝窖藏出土一批金银器和波斯银币。(83)遂溪县博物馆:《广东遂溪发现南朝窖藏金银器》,载《考古》1986年第3期,第243—244页。其中波斯卑路斯银币正面为国王半身像,背面中立祭坛,坛座分三段,中心柱较细,坛上部分为三级,最末一级由点纹组成三角形火焰,火焰左侧有五角星,右侧有新月,下部站立有祭司。遂溪地处北部湾沿海,与徐闻、合浦相距不远。通过上文分析,安息帝国的物质和图像已经传入南中国海,那么火坛崇拜或是祆教信仰的传入亦在情理之中。

综上所述,秦汉时期的经济和文化比较发达,中原王朝以北方军事战略为核心,意外开拓了丝绸之路这条贸易通道。中国南部沿海地区由于文献记载较少,在当时属于尚未完全开发的区域。但是从考古发现得知,南海贸易通道在秦汉时期已经形成。本文通过物质与图像、原料与技术、思想与信仰三个方面展现了秦汉时期南中国海文化交流的情况。从海上通道的作用来说,物质文化和图像样本的传播可能是零星的、偶发的,但是贸易中转站的地位毋庸置疑。裂瓣纹银器在盱眙西汉江都王墓和临淄西汉齐王墓的相继发现,体现了南海交通道同时起到沟通内陆河流和东海交通道的驿站作用。原材料和特殊工艺器物的输入反映了当时的民间贸易。中国南部沿海地区是低钙和中等钙铝类型钾玻璃制作的中心。除了从印度、东南亚、地中海地区输入玻璃器外,也向东南亚、日本、朝鲜半岛输出铅钡玻璃和高铅玻璃。思想和信仰所表现的间断性和不连续性特征,表明从事贸易的外国商人尚未形成较普遍的定居,这种现象与唐宋时期是有所区别的。南中国海作为海上丝绸之路的重要通道,秦汉时期已经在文化和技术传播过程中发挥了显著的作用。