基于四层结构软件体系的高铁特大桥BIM+施工信息管理系统开发

刘坤,沙尚典

(1.中铁四局集团有限公司,安徽合肥 230041;2.四川华兴捷运铁路工程有限公司,四川成都 610037)

0 引言

随着对高铁施工现代化水平要求的提高,实现具有信息化建造流程的“智慧工地”(Smart Works)已成为当前高铁工程领域一个热点问题[1]。建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术的迅猛发展,为解决这一问题提供了有力的技术支持。

作为建造行业信息化的主要手段之一,早在2007年,澳大利亚新南威尔士大学的Plume等[2]就论述了BIM在多学科、多协同制造上的巨大作用;2014年,伯明翰大学的David等[3]建立了一种基于BIM技术的地下建筑信息模型,以获得施工线路周围的地下详尽信息,为前期施工和后期施工提供了极大便利;2016年意大利布雷西亚大学的Ciribini等[4]采用基于4DBIM的可互操作流程极大地优化了住宅建筑的设计和施工;2019年特温特大学的Sloot等[5]详细论述了4DBIM工具在建筑制造风险管理中的作用。

我国的BIM技术应用起步稍晚于发达国家,但近年来也取得了不俗的成果。在基于BIM技术的自动化施工方法研究方面,蔡磊磊[6]研究BIM放样机器人技术在地铁施工测量中的应用;方睿等[7]研究基于BIM平台的测量机器人在施工放样中的应用;王胜军[8]建立基于Navisworks Manage平台的4DBIM施工信息模型;赵敬忠[9]研究基于Dematel分析模型和BIM技术的工程项目施工成本精细化管理;杨补平等[10-11]研究基于4DBIM的建筑施工优化及动态管理技术;任盘小等[12]研究基于BIM技术与3D扫描技术结合,在风电、水电安装工程中的深度运用。总体而言,BIM技术在我国的应用大多还处于具体的模型应用阶段,很少有从“智慧工地”的全局出发,融合BIM模型中的设计数据与工程专业其他数据,在此基础上实时反馈至施工过程之中,进而实现施工自动化的案例。

因此,在分析“智慧工地”实际需求基础上[12-15],以高铁特大桥自动化放样施工为例,针对传统BIM技术专业性强而数据互通性、适配性较差等问题,运用四层结构软件体系模型,将BIM技术与施工自动化技术进行有机结合,重点研究在“高内聚、低耦合”原则下,BIM数据和施工数据耦合于统一坐标体系的机制。在此基础上,开发了一套高铁特大桥自动化施工放样系统,规范放样流程,实现了高铁特大桥异形结构三维特征点的快速获取及自动放样,提高了施工流程的速度并保证了施工数据的精确性,为实现“智慧工地”探索一条新的途径。

1 面向“智慧工地”的BIM+施工信息四层耦合机制

1.1 传统BIM技术的局限

BIM技术起源于美国Georgia Institute of Technology的Chuck Eastman博士提出的一个重要概念:建筑信息模型包含了不同专业的属性信息、功能要求以及相关性能,因此,可以将工程项目所涉及的设计过程、施工过程、运营管理过程等所有信息整合到一个完整的建筑模型之中[16]。该技术不是简单的建造行业信息集成,而是一种全方位的建造行业信息综合管理,具有信息完备性、关联性、一致性、协调性、模拟性、优化性、可视化以及可出图性等8大特征。在过去10余年,BIM技术给建造行业带来了“革命性”的变化,为建筑和制造行业作出了卓越的贡献。

但传统BIM技术本身仍然有着无法克服的缺陷与局限性,主要体现在:

(1)传统BIM软件专业性强而数据互通性、适配性较差,导致与其他异构数据互联互通困难,进而联合其他行业、其他学科发挥作用的能力有限;

(2)传统BIM技术在实现展示诸如施工建造这样的动态过程上有着其固有的局限性,精心构建的BIM模型在具体的施工过程中往往“好看不好用”,只能作为参考信息,还需要大量的现场测绘与计算作业予以配合,使得精密的BIM数据没有实时反馈到施工过程中,未能真正实现BIM的“所见即所得”。

随着“智慧工地”的日益发展,对BIM技术的应用提出了更高的要求,而软件工程中的四层结构为这一目标提供了有效的技术支持。

1.2 四层结构软件体系模型

传统的软件开发将软件系统分为3层,即数据库管理层、应用服务层和用户界面层。这样最大的缺点在于当面向具体的行业服务时,容易将数据管理、业务逻辑处理甚至界面交互功能混淆,或者把业务逻辑处理等同于简单的数据管理,使得业务逻辑处理与界面交互功能混淆,将表达层的任务复杂化,增加了层与层之间的耦合程度。而“高内聚、低耦合”[14]则是应用软件系统开发必须遵循的软件工程原则。

针对这一问题,业界提出了新型的四层结构软件体系模型[17](见图1)。同传统的三层结构软件体系相比,四层结构将原来的应用服务层分解为以下2个部分:

(1)业务规则层:负责验证从其他功能层传输而来的专业信息,然后从数据库中提取相关数据并返回;

(2)业务处理层:负责将相关系统功能的提供者和使用者分离。

四层结构软件体系模型极大地改善了传统三层结构的各层次间容易混淆的情况,使软件系统中各层次的功能更加明确,强调建立数据耦合机制,并且独立了数据一体化工作,在整个软件工程中起到了承上启下的关键作用。

1.3 BIM+施工信息四层耦合

通常实现BIM与施工信息集成的方法主要有3种[18]:

图1 四层结构软件体系模型

(1)将BIM数据引入具有管理特性的施工系统中,这种模式只是BIM与MIS之间的参数传递操作,不具备真正意义上的BIM+功能;

(2)在BIM模型中直接集成施工信息,这种模式将施工信息作为一种属性数据赋予BIM,仅是静态调用,数据没有真正地融合;

(3)基于BIM与施工信息四层耦合机制的统一集成平台,可采用此方法为基本模式。

实现BIM与施工信息四层耦合的根本目的是实现二者优势互补:在统一坐标体系下,BIM模型向施工信息提供精准的空间位置数据,并通过可视化手段将数据动态地表现出来;施工信息向BIM模型反馈实时动态的施工数据;有机地结合工程施工所涉及的空间信息、静态属性和动态属性,增强了对施工信息的实时反馈能力。由于BIM模型可以提供施工对象的空间信息,因此极大地提高了施工自动化的准确性及可靠性。将两者数据耦合需遵循以下原则:

(1)采用四层结构软件体系实现BIM数据与施工数据的低耦合于统一坐标体系下;

(2)严格的功能划分机制实现BIM建模与自动化施工数据功能模块的高内聚。

面向“智慧工地”的BIM+施工信息四层耦合方案结构见图2。

图2 BIM+施工信息四层耦合方案结构

2 应用实例研究

运用四层结构软件体系设计了一套高铁特大桥自动化施工系统,在工程实践中取得了较好的效果。下面以系统中高铁特大桥桩基自动化放样施工模块的开发为例说明BIM+施工信息四层耦合机制的应用。

2.1 高铁特大桥施工中的桥梁基柱放样

桩基施工是高铁特大桥工程中最重要的环节之一,桩基施工质量可决定整个高铁项目的成败[19-20]。桩基施工是一种地下隐蔽施工,需要严谨缜密的前期准备工作以及完备的施工组织方案,施工中包括测量放样、护筒埋设、钢筋笼放置、桩基灌注等等重要工序。其中,测量放样的目的是为了对施工对象在三维空间中的具体位置做准确定位,包括在地面上测设出点的平面坐标和高程。这一工序需要极其精确的数据,但少有软件能提供相关技术支持。

总体而言,高铁特大桥桩基施工信息可分为静态的桩基空间数据、桩基属性数据以及动态的施工管理数据:

(1)空间数据是指在统一坐标系下,描述桩基实体的位置、形态、分布和空间关系等的空间信息;

(2)属性数据主要用于描述桩基实体的类别、体量以及零部件等信息,如里程数、编号、部位等;

(3)施工管理数据主要用于描述施工过程中用于管理和查询的信息,如设备的操控、信号的传输反馈等。

在系统放样施工模块中,BIM主要提供精确的静态数据,负责高铁模型的构建、更新并提供施工成果的校核算法;而施工管理部分则作为动态数据的组织者,负责相关动态数据,如信号反馈的获取和存储。

2.2 系统数据库设计

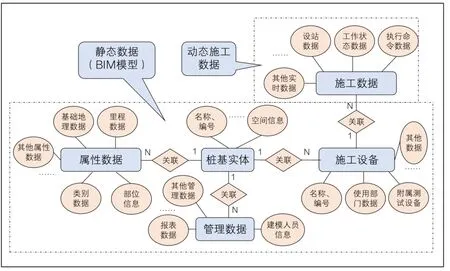

系统数据库以桩基实体为核心对象,与施工设备及属性关联,建立一对多关系,系统数据库扩展实体-关系(EE-R)图见图3。

图3 系统数据库EE-R图

系统开发使用VS2012平台;BIM建模采用Revit软件;空间数据管理组件采用AE10.2;放样设备采用徕卡MS60。系统工作流程见图4,系统主界面见图5。

图4 系统工作流程

图5 系统主界面

2.3 系统功能

2.3.1 BIM数据入库功能

系统通过AutoCAD交换格式DXF数据导入平台数据库;同时,将模型设计坐标导入数据库,并对原模型进行坐标系统一转换并校核,若转换后坐标比对结果差值不符合要求则进行重新建模。坐标统一后提取二维坐标以生成二维模型。在此基础上,将二维模型与属性信息,如项目参数、控制点、线路信息等逐一关联。BIM数据入库并统一坐标系的效果见图6。

图6 BIM数据入库并统一坐标效果图

2.3.2 数据四层耦合功能

系统总体设计遵循四层结构软件体系原则,在此基础上,封装ADO形成新的四层结构数据增强对象用以实现BIM与施工系统数据耦合功能。该功能具有以下特征:

(1)向下支持ADO对象,向上提供前台的实用性接口来简化前台调用,增强功能接口、控制方式和状态跟踪,并可根据功能要求和当前状态调整ADO对象的调用,实现系统高内聚目标[21];

(2)BIM与施工信息耦合于统一坐标体系下,避免两者间数据的重复调用,实现系统低耦合的目标。

开发的四层结构数据增强对象采用事件调用机制来引发事件,即直接从系统底层出发,跳过中间各层而得到最上层的应用。简单地讲,就是面向最上层对象,添加一个内部方法,当事件触发时,由下一层对象直接调用该层所紧邻的上层对象。相对应的,当上一层对象需要引发相应事件时,可以直接调用最上层的相应过程。

2.3.3 自动放样功能

将BIM模型数据与施工数据耦合并指导自动化放样施工是本软件关键模块。在模块中开发设备参数设置、自动设站、测量放样及放样结果测量检核4个功能(见图7)。施工人员可根据实际情况和需求进行自动化放样。

图7 系统自动放样功能模块

2.3.4 自动校核及报表生成功能

为确保施工精确性,系统提供了坐标检核及报表生成功能,前者可在实体施工完成后读取全站仪中任意测量点的数据并与三维模型实现可视化校核,后者可根据校核结果成严密的数据表格,供设计施工人员通过数据和三维模型直观地参考和评估施工质量和进度,确保了自动化施工中最重要的精确性。实践证明,系统自动化施工成果误差精度均控制在毫米级(见图8),完全符合高铁施工规范要求。

图8 系统自动校核及报表生成成果图

3 结论与展望

从四层结构软件体系模型在高铁行业的应用角度出发,针对高铁特大桥施工的技术特点,探讨在“高内聚、低耦合”原则下BIM与施工信息耦合于统一坐标系的机制,实现了高铁特大桥异形结构三维特征点的快速获取及自动放样。实践证明,这一机制切实可行,并在实际工作中得到了很好的应用。

作为建造领域的研究热点,今后的工作将主要在以下2个方面展开:

(1)提高BIM与其他软件之间的数据适配性和通用性,促进BIM与其他产业及学科的紧密结合与协作,进一步实现BIM+的思想。

(2)在保证工程的精确性、安全性的前提下,更多地实现基于BIM+对施工流程的可视化及管理乃至完全自动化的操控,打造真正意义上的“智慧工地”。