音乐文本的“符号间性”与“互文性”研究

—— 以小提琴协奏曲《梁祝》为例

丁 鼎(华南师范大学,广州 510631)

“文本是指任何文化产品,不管是印刷的、写作的还是编辑出来的文化产品,或者从手稿档案到唱片、绘画、乐谱、电影、化学公式等人工符号构成的文本。”[1]声音符号是音乐艺术的物质实体。当各类符号在一定的语境下被创作者有意识的选择、编排,并拥有一定的内涵意义,这时的音乐作品就可以称为音乐文本。从符号学的角度来讲,音乐文本包括音响文本与非音响文本,“非音响文本主要包括乐谱文本、技术文本、史学文本等。”[2]技术文本、史学文本是隐藏在乐谱文本背后的隐性文本。具体来说,不同形式的音乐文本是由不同类型的音乐符号实体所承载。音乐文本中的音乐符号类似于语言符号由能指和所指两方面构成,音乐符号与意义的生成即是将音乐符号的能指与所指产生关联的意指活动。本文试图从符号学视角对小提琴协奏曲《梁祝》音乐文本中符号的特征进行解读,一方面可以提升经典音乐作品的文化视野,另一方面对音乐美学视域下的符号学理论研究具有一定实践意义。

一、音乐符号:文本的两个层面

传统语言学认为语言符号是命名的过程,符号与能指处于含混状态。索绪尔①费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussuer ,1857—1913)瑞士语言学家,其学术思想影响深远,主要集中于《普通语言学教程》一书。在此基础上将符号定义为一体两面的结构,认为:“概念和音响形象的结合叫作符号……我们建议保留用符号这个词表示整体,用所指和能指分别代替概念和音响形象”。[3]符号就如同由能指、所指两面构成的一页纸,“索绪尔的能指和所指都是某种实质性的东西,如声音和思想或观念。”[4]语言符号不只是连接的实物与名称。在此基础上,叶尔姆斯列夫②叶尔姆斯列夫(Hjelmslev Louis,1899—1965),丹麦哥本哈根学派的重要理论家之一。主要著作《普通语法学原理》《语言理论基础》等。将符号归纳为一体两面三层的结构,认为符号由能指表达面与所指内容面构成,其中每一面都包含其“形式”与“实质”两部分。③叶氏的能指表达面的“形式”是指语言单位的形式(纵组合、横组合关系),表达面的“实质”是指语言的实际呈现方式(如语音的或书写的)。所指内容面的“形式”是所指的形式特点,所指内容面的“实质”是所指的内涵(情绪的、意识形态的或概念的特点)。注释内容参见:黄汉华.音乐符号能指-所指问题之词源学思考[J].音乐研究,2011(5):96.罗兰·巴尔特④罗兰·巴尔特(Roland Barthes,1915—1980),法国著名文学思想家、理论家。主要著作有《零度写作》《符号学原理》《符号学历险》等。认为:“能指是一种中介物,它必须有一种质料……能指的内质永远是质料性的(声音、物品、形象)。”[5]33基于音乐符号的特殊性,黄汉华教授在以上研究的基础上将音乐符号分为两个表达式——创作结果产生的静态音乐符号与表演活动产生的动态音乐符号,“在第一表达式中,作为音乐符号创作行为静态结果的乐谱能指(作品),其所指的对象是与之相关的有待实现的音响方式和身体方式。因此,有待实现的音响方式和身体方式成为乐谱能指(作品)的所指对象。在第二表达式中,作为实现了的音响方式和身体方式则从第一表达式的所指转化为能够表现心灵状态及与之相关的现实事物的能指。”[6]综上所述,笔者认为,具体音乐文本(音乐作品)中的音乐符号能指主要通过乐谱和音响两种形式表达,乐谱可以视为一种静态的待实现的音响符号形式。音乐符号的能指与所指从形式与内容的角度将音乐文本分为表达面与内容面。音乐所指由于受到音乐符号存在的时间、空间、场合等要素影响,具有不确定性、多样性等特征,是音乐作品的深层意义。音乐符号能指即是音乐的表达形式,一般通过旋律、节奏、速度、力度等多方面配合展现,具体作品中音乐符号的不同语言组织方式产生了带有作品个性的音乐能指特征,小提琴协奏曲《梁祝》是在文学文本、越剧文本的基础上产生,兼具两种文本中的符号实体的特征。

(一)音乐符号能指:文本表达面

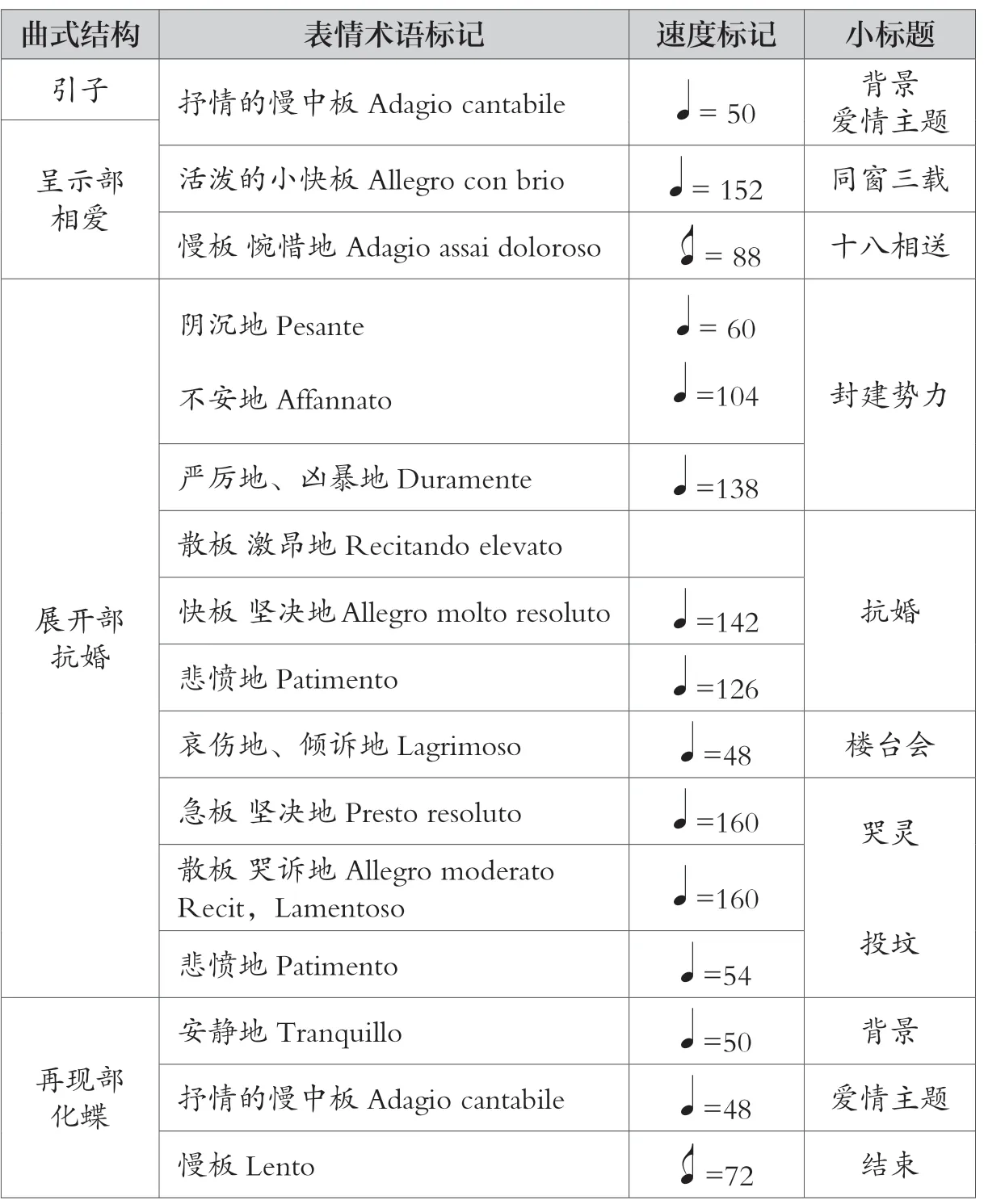

小提琴协奏曲《梁祝》奏鸣曲式结构,由引子、呈示部、展开部、再现部和尾声五个部分组成,呈示部、展开部、再现部三个部分分别描述梁祝故事中“相爱、抗婚、化蝶”三部分所指内容,每一部分音乐通过不同的音响形式组织音乐符号。整体来看,全曲以徵调式为中心,越剧《梁祝》为尺调(G 调),徵调式也是越剧中的常用调式。作品中核心音乐主题旋律的材料、动机均来自越剧《梁祝》文本。核心音乐主题中频繁出现均分节奏(四个十六分音符的组合)、滑音模仿越剧腔调和一字多音。在此基础上借用民族乐器演奏方法,如琵琶扫弦、抖弓等演奏技巧来实现音乐作品的“戏曲性”“中国味”。特征明显的符号能指可以更好地在音乐欣赏过程中实现与所指关联的意指活动。

“相爱”内容的音乐从乐曲的引子开始,11 小节的引子为呈示部“相爱”主题做铺垫。音乐能指通过弦乐组的颤音与竖琴拨奏、长笛八度跳音进行表现,音乐所指指向春光明媚、清脆鸟鸣的环境氛围中。进而由双簧管演奏出“引子主题”,D 徵调,主题旋律音调来源于越剧文本但节奏不同,主题动机由弱起的三个八分音符加一个二分音符构成,之后中音提琴模进此音型与双簧管形成对话。两次重复之后利用附点切分节奏动力推进旋律的发展,十六分音符均分音的使用模仿戏曲中的一字多音。力度由mp 到mf 再到mp 之后减弱至p,力度变化为引子部分的空间环境描绘营造氛围。

呈示部“爱情主题”奠定了整部作品的经典地位。此主题为D 徵调,从第12 小节开始共9 小节,主题动机音调基于越剧曲调唱腔同时四个乐句的尾音都具有江南民歌的感觉。旋律音调主要是对越剧尹派唱腔的模仿,同时还频繁地使用了附点、切分音。波浪式的旋律线条由小提琴从A 弦开始演奏,第一句开始就使用了尹派唱腔,后面的音调出自越剧“尺调”唱腔的曲调。起承转合的四个乐句,在每一句中都出现了滑音演奏,上行小三度滑音即是从“角”到“徵”,落在稳定音级主和弦,下行小三度滑音则落在不稳定音级,一扬一抑中暗含梁祝故事浪漫的忧伤。此处的滑音演奏应为首滑指,表现纯净恬淡之感。之后该主题在G 弦上重复演奏一遍。

副部主题“同窗三载”为B 徵调式,活泼的小快板、速度加快至先前段落的三倍,与先前的“梁祝主题”的悠长的律动形成对比。主题主要为欢快的跳音,同时使用附点节奏使音乐富有动力性。在第一插部与第二插部中延续这种跳动的旋律,特别在第二插部中,旋律音区一低一高来模仿男女二人之间的嬉戏,同时让弦乐组拨奏模仿琵琶演奏、独奏小提琴模仿古筝的演奏,将民族器乐中的音型运用在此作品中,使弦乐器从弓法层面努力展现民族风格特征,时刻突出整部作品的民族音调特征。

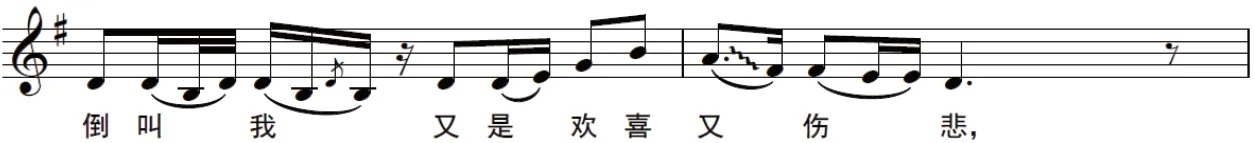

“抗婚”的激烈场面、与主人公的强烈内心活动的所指内容集中呈现在展开部,音乐符号能指的突出特征通过强音与下行音调以及散板、紧打慢唱等戏曲表现手法实现。“抗婚”音乐片段首先使用由引子演变的级进下行四音列开始,加上大管的音色与锣的敲击更显阴森,音乐所指情绪随着速度的加快而越发紧张。之后出现的“封建势力”音乐主题为F 徵调,大管、圆号、小号演奏的主题由之前的下行四音列发展而来。木管组则是连续不断三连音与大跨度的级进上行,力度为ff,在最高音处出现sf 的标记,强劲的力度与厚重的音色表现出封建社会中“封建势力”的强大能量。弦乐组此时的震音模仿戏曲中京胡、二胡的“抖弓”,使音乐情绪越发紧张。“英台抗婚”的音乐主题材料由第二插部主题改变了节奏重音发展而来,通过戏曲散板节奏,小提琴模仿琵琶扫弦来表现音乐所指英台的坚决与惊惶。这一部分激烈的逼婚、抗婚过程也通过调性的不断变化来实现音乐所要表现的内容。“楼台会”降B 徵雅乐(加变徵、变宫)调式,10 小节。主题旋律音基本与越剧文本一致,独奏声部音调把位较高,大提琴浑厚的音色与独奏小提琴之间的复调对话让聆听者可以快速地联想到男性与女性,前半段旋律多次使用上行三度滑音、后半段则是下行三度滑音,一放一收容易展现出主人公内心的跌宕与不安。整个旋律都处于上下反复的摇摆进行,没有明确的方向因而会让人产生徘徊的感觉。再加上稍慢的滑指速度、由弱至强的音乐能指形式很容易使人感受到梁祝二人内心的又悲又喜。

“化蝶”所指内容是在再现部中展现,动力性紧缩再现省略了呈示部中表现三年同窗的插部内容,从结构上造成了奏鸣曲式的不完整,但却也符合整个作品的叙事程序,“化蝶”部分已是时空转换,仙境中的神蝶已是非人类,因而不再需要重复人间部分的内容。主部主题的再现弦乐组增加弱音器,音色缥缈犹如仙境,之后出现的钢琴波浪式的旋律犹如蝴蝶的快速飞驰,使聆听者容易产生对“化蝶”内容的联想。综上所述,整部音乐作品不单具有明显的叙事特征,同时音乐符号能指的形式特征集中指向音响的“中国味”“戏曲性”“民族性”,作曲家为使音乐欣赏中聆听者更好地感受到所表现的“相爱”“抗婚”“化蝶”三部分所指内容,在音乐能指形式方面充分借用越剧音乐文本、戏曲文本中的符号要素,音乐符号的能指特征越突出、越有代表性就越能被欣赏者准确的联系其音乐所指内容。但音乐符号的能指也是在一定音乐语言共性基础上来突出其特征,例如作品中表现“同窗三载”时的快乐就会以欢快的跳音和高音区来展现,这些都与音响符号共性的能指特征相关。音响符号能指从形式层面构成音乐文本的表达面,以音乐语言形式展现音乐如何表达内容。

(二)音乐符号所指:文本内容面

在语言符号中,“所指不是‘一件事物’,而是该‘事物’的心理表象。”[5]29例如当我们在过马路时听到别人说“红灯”,想到的不是现实世界中的具体事物而是其所指“停”,是索绪尔的研究将语言符号所指对应的对象扩展到事物在头脑中的表象,突破了先前对应现实世界中事物的观念。索绪尔的突破使语言符号学的理论具有向其他符号学研究的可能,音乐作品中符号的所指比语言符号的所指更复杂、多样。以“十八相送”“楼台会”音乐片段为例,作曲家将复调旋律有意地使用大提琴与小提琴演奏,再通过乐器的音色特征与缓慢的韵律、“滑指”技法的结合形成此音乐符号的能指,指向音响符号所指“男性”“女性”,使聆听者有机会产生对梁山伯、祝英台的人物联想。因而除了技法方面,乐器本身的音色特征也带有符号性,例如《百鸟朝凤》中用唢呐演奏音响所指各种鸟类,《赛马》中二胡演奏方法与节奏等特征指向赛马场面,西方音乐中竖琴经常意指精灵、天使等所指都是基于乐器本身音色特征而被作曲家所选用的原因。

从宏观视角来看,“梁祝”故事的流传经历了从口头文学到书面文学再到戏曲等多种艺术形式的演变流传,可谓是中国文化的符号,依托“梁祝”故事诞生的小提琴协奏曲音乐文本携带了“梁祝”的文化符号性。小提琴协奏曲《梁祝》让人们在听到音响符号时,能够联想到浪漫凄美的“梁祝”故事和推翻封建礼教对自由爱情的追求,还有中国人那种在悲剧中追求圆满的浪漫情怀等所指内容,但音乐符号的所指也会因为不同的符号行为环境而产生差异。“Signified of music(音乐所指)不仅涉及音乐符号行为指向的功能性、目的性,而且涉及在一定音乐符号行为环境中的能指—所指的意指关系受功能性、目的性和规定性而产生的音乐符号意义转化生成的问题。”[6]已经在海内外演奏了无数次的小提琴协奏曲《梁祝》,当作品在音乐厅演奏时,其能指、所指的意指关系取决于音乐审美的表现性规定,对整部作品的内容意指感知离不开对“梁祝”乃至中国文化时代背景的了解。但1959 年5 月27 日在上海的公开首演以及 1960 年作品迈出国门在莫斯科的首演,音乐所指则可能会有差异性。莫斯科首演的指挥家曹鹏曾言是在通过作品寄托、表达对祖国故土的思念,可能这样的感受是同样在海外的华人在异国听到《梁祝》时的类似所指。“1972 年,在美国总统尼克松访华的第二天,美国波士顿电台专门播放和介绍了中国小提琴协奏曲《梁祝》。”[7]此时《梁祝》的符号意指活动已经突破了其本身的内涵,音乐所指也会因为音乐符号行为的功能和场合而更加多样。

综上所述,音乐符号的所指是复杂多样的,音乐符号具有类似语言符号的结构,由能指与所指两方面构成,能指主要从音乐本体形式、结构特征等方面形成音乐的表达面,说明音乐内容怎么说的问题。所指则主要是音乐内容是什么、音乐表达了什么的问题。音乐符号的能指与所指以任意性为基础,产生意指关联。

二、符号间性:具体到抽象的符号共存

索绪尔认为:“能指和所指的联系是任意的,或者,因为我们所说的符号是指能指和所指相联结所产生的整体,我们可以更简单地说:语言符号是任意的。”[3]巴特进一步论述到“意指作用(signification)可以被看成是一个过程,它是一种把能指和所指结成一体的行为,这个行为的结果就是记号。”[5]34音乐符号与语言符号类似,音乐能指与音乐所指相联系进而生成音乐符号,音乐符号约定性意指是在长期的音乐实践和社会发展中产生的,因而每一类音乐符号的能指与所指之间的关系皆是任意性的,诸如我们可以用p 或f 的标记来代表力度的大小,还可以通过文字符号“抒情的慢中板”或者Adagio cantabile 来对速度、表情进行所指,但这样的表情标记也包含了对力度的暗示,因而音乐文本中各种不同实体的符号之间也呈现间性特征。

(一)乐谱形式音乐文本中的符号间性

?

音乐创作是创作者将形式能指与内容所指结合产生音乐符号的过程,小提琴协奏曲《梁祝》的一度创作实际是将语言文字符号描述的内容与多种符号实体共存的乐谱产生意指作用。在小提琴协奏曲《梁祝》乐谱的开始部分是一段文字符号的乐曲说明,将整部作品的曲式特征、音乐构思进行了描述。“由于音乐和文学有着不可分割的内在联系,依靠这种联系并运用这种联系,音乐便能达到人的思想、感情、意志、愿望所交织成的一个焦点。”[8]78其次,在乐谱文本中符号实体包含了文字符号、术语标记符号和音符等,音乐术语之间通过借用约定俗成的术语符号意指关系,传达文学文本中蕴含的深层意义。例如,在整部作品开始之处标记的“抒情的慢中板”,同玩同学期间的“活泼的小快板”和分别时候的“慢板”“惋惜地”等标记。在引子部与呈示部中,音乐的力度主要集中在ppp至mf之间。展开部中音乐力度变化明显,对比强烈,最弱出现pp,最强出现fff,在哭灵控诉部分的音乐中还大量出现sf的标记,以突出激烈的反抗情绪。通过语言文字符号、字母符号折射音乐中所要表现的情绪,实体符号间的交织组合对文学文本中的内容的概括性抽象表达。一系列不同形式的音乐符号实体语言的所指结合形成了一个共同的所指,虽然能指存在一定差异,但其所指却是共性的指向作品中各部分小标题的内容。归纳如下:

因而,音乐艺术的表现与意义的传达不可能只通过单一的符号样式进行,音乐文本中多种不同性质的符号实体进行符号间的转化,才能够将乐谱文本的静态符号转化为音响文本的动态符号,乐谱形式的音乐文本具有符号间性特征。

(二)音响形式音乐文本中的符号间性

音乐创作的二度阶段是将书面乐谱文本转化为可聆听的音响文本。音响形式的音乐文本是动态的,音响文本是在声音符号与乐谱文本中各种实体符号的相互传递中生成的,音乐作品中的声音符号以“肖似性”①肖似(icon)一词来自《音乐符号学理论》一书,该词源于皮尔斯的符号理论,译者黄汉华将其翻译为肖似性,认为“肖似符号功能以同构为基础。因此,在音乐中,它们的对应物是对自然声音的模仿,譬如鸟鸣声、风声、山林声、雨滴声、雷声,等等。音乐肖似同构的范围非常宽广,而且有几种肖似性稍微变形的亚类。”详情参见:(芬)埃罗·塔拉斯蒂(Eero Tarasti).音乐符号学理论[M]. 黄汉华,译.上海:上海音乐学院出版社,2017.原则为基础,从声音符号的“肖似性”来说,一方面是音响本身的相似,在《梁祝》中小提琴为主奏乐器决定了其与《梁祝》故事本身的叙事视角相一致,小提琴的音色、音域都非常适合表现女性,而且弦乐器也适合表现情感内容,所以无论是声音符号叙事的音乐文本还是语义文字符号叙事的文学文本统一都为女性视角来进行故事的展开。在“十八相送”和“楼台会”音乐中,又是小提琴与大提琴之间的模仿对答,两条旋律线犹如梁祝二人的窃窃耳语,都是通过乐器本身的音色特征与旋律的模仿进行展开,将文字语言符号转化为声音符号来表现内容。另一方面,音响符号的有机组织构成带有“肖似性”音乐的表现与人类情感之间共通。在《梁祝》的展开部中,运用大管、定音鼓、锣和铜管乐器等音色特征,结合下行音调的不断重复,表情符号、速度符号与乐器音色的符号间配合营造出声音符号需要展现出的氛围。“哭灵”音乐片段中除了通过散板与戏曲中“紧打慢唱”的表现手法表现紧张的情绪,独奏小提琴还使用小三度来回滑指的演奏模仿人的哭泣声,《梁祝》中其他模仿哭泣声的地方也有使用这种方法。音乐中“孤立的单音是无意义的,只有在它和其他的声音发生关系时才在对立、协调、转变和融合之中产生效果。”[9]二度创作是一个将乐谱文本音响化的过程,以肖似性为基础的声音符号,可以借鉴声声之间的模仿、还可以通过音色、音区、演奏手法的多样变化来进行模仿表现描绘文学故事内容。“此时音乐的符号表意必须通过和其他媒介相互作用,形成复杂的符号间性,呈现出组合意义模式,而这些表意方式与符号修辞学有着密切的关系。”[10]

音响符号的生成过程中既包含了“不变性”也包含了“可变性”。“不变性”是指乐谱中音高、节奏等能够实现一一对应的音乐要素。“可变性”是由乐谱转化为音响中力度、情绪等符号转化中不同表演者的处理所带来的。因而,音响符号作为二度阶段创作的产物其“可变性”中又蕴含了再创造,但这种再创造却是在“不变性”的关照下具有一定的限度。音乐活动中主体的分裂是音响符号具有“可变性”的重要因素,以乐谱文本为中心的创作过程也是作曲家赋予音乐意义的过程,表演者的二度创作都是以乐谱文本为依据,将乐谱文本的意义传达给欣赏者,因而不同的演奏家、指挥家对同一部音乐作品的不完全一致的处理,可能是细微的速度、力度等处理都会直接影响符号意指活动。小提琴协奏曲《梁祝》是中外音乐舞台上经常演奏的作品,演奏该作品的表演艺术家最具代表性的有俞丽拿、吕思清、西崎崇子、沙汉姆等,中国表演艺术家侧重于从作品韵味、“中国味”方面来表现作品,而国外表演艺术家则更加注重从乐曲结构的完整性方面来处理作品。例如谱例1 的演奏中,“外国演奏者对节奏紧缩后渐快的乐句的速度处理,更倾向于在渐快后,匀速渐慢。而中国演奏者普遍的演奏方式是速度渐快后在某一个音处做大幅的节奏拉伸,即在某一节点做大幅的降速。”[11]造成这样的差异可能是因为国外演奏者并未深刻体会到该乐句的戏曲唱腔特点,而是单纯从音乐结构的角度进行处理,因而缺少了一丝韵味。从更宏观的层面来看,表演者本身的性别、年龄、生活经历、国籍等因素会影响其音乐文化背景以及对所演奏作品的深层次文化内容的积累和体会,这也会造成音响符号能指的差异性。音乐创作赋义、音乐表演传义和音乐欣赏释义的活动中,音乐活动主体的分裂形成了音响符号在不同客体间的交流,从宏观层面形成了乐谱符号、身体符号与声音符号之间的间性关系,在符号的间性关系中产生表演性差异。

谱例1.

三、互文性:音乐符号的涵指关系

“音乐与文学在起源时,是相结合的。在发展成为两种独立的艺术后,一方面两者结合的形式不断丰富,另一方面两种艺术的思维、思潮、创作方法又相互影响。”[8]2共时、历时关系中的创作实践经验为作曲家之后的创作提供了一定的基础,在音乐创作中不可避免的直接受到其他音乐的影响,间接地受到其他艺术、文化的影响。小提琴协奏曲《梁祝》是一部典型的“互文性”音乐作品,作品既具有音乐文本之间的“本体互文”,又具有不同文本之间的“跨体互文”①李玉平在《互文性:文学理论研究的新视野》一书中提出跨体互文性,认为跨体互文性是“多模态互文性的亚类”。特征。所谓“‘体’指文本载体,兼涉艺术门类和传播媒体。本体互文性所涉文本皆属于同一艺术门类或传播媒体……跨体互文性所涉及的文本分属不同的艺术门类或者传播媒体。”[12]84由于音乐文本本身的“一体多形”②同一种文本的多种形态表现是音乐文本与其他文本的主要区别,音乐文本有音响、乐谱等形态来表现,虽然文学文本中也有声音文本的存在,但与音响文本有着巨大的区别,音响文本是音乐文本必须的表现形式,缺少音响可能会影响欣赏者的欣赏及音乐意义的表达。但声音文本对于文学文本却是可以隐性存在的,声音文本的缺失一般不会影响文学文本意义表现。特征,音乐本体互文性中既有以音响为桥梁的音乐文本之间的互文,还有以乐谱为中介连接的音响与非音响之间的互文。音乐跨体互文性主要是音乐与文学、美术等其他艺术形式之间所产生的互文性。“《梁祝》的主题音乐素材来自越剧唱腔,用何占豪的谦虚之言,是从尹桂芳和袁雪芬的唱腔中‘偷’来的;而其最初的构想方式也是按戏剧情节渐次铺陈的叙事式思维。”[7]小提琴协奏曲《梁祝》与多文本的互文关系背后蕴含了符号间的涵指关系,能指与所指产生联系的活动中,“一切意指系统都包含一个表达平面(E)和一个内容平面(C),意指作用则相当于两个平面之间的关系(R),这样我们就有表达式:ERC。”[5]68ERC也就是能指、所指与意指关系的直接体现,被称为直指。当这样的直指关系整体成为另一意指关系中的能指时,即出现了(ERC)RC 结构,叶尔姆斯列夫称其为涵指符号学,即是一种建立在直指符号学基础上更为复杂的意指活动。小提琴协奏曲《梁祝》与文学文本、越剧文本的互文使音乐符号的意指关系变为更加复杂的涵指关系。

(一)音乐跨体互文中的符号涵指

互联网时代“多种媒体交叉渗透、联合互动,于是,产生了两种后果:一是同一题材的内容被不同的艺术门类和媒体共享……二是产生了大量的融合多种艺术门类和传播媒体的互文体(Interstyle)和多媒体形式。”[12]87音乐艺术中也不乏与其他艺术形式的同一题材不同体裁之间互文。“‘梁祝’是中国文化乃至人类文化中的一个重要的‘文化母题’。它作为一个在中国文化土壤中孕育、生发和传承了近 1700 年的东方爱情故事,在其漫长的演化、传播历程中,逐步跨越了时间、空间的界限,穿越了语言、文字、审美心理和认知、思维习惯的壁垒,不仅得到了世界性的认同与欣赏,更形成了异常丰富的表现形式。”[13]以“梁祝”为文化母题孕育出了多种不同体裁艺术形式的作品,其中文学、戏曲与音乐都是影响颇为深远的艺术形式,音乐文本通过标题、叙事过程展现出与文学文本的跨体互文关系。小提琴协奏曲《梁祝》的音乐文本中保留了“梁山伯与祝英台”这一重要的文化符号标题,利用“梁祝”本身的直指关系,通过文字符号标题便完成了音乐符号间的涵指活动,标题能指指向作品本身,而其所指则指向有待实现的音响以及“梁祝”传说故事,对协奏曲的内容意义具有重要指向性,让人在声音语言的描绘中不单能够听到、还能够感受到甚至看到画面。延续了文学故事的叙事程序,在乐曲说明中,作曲家采用了文字符号将构思音乐的整个过程记录下来用以说明音乐的文学性内容,其中出现了越剧梁祝文本中的小标题。越剧《梁祝》共十三幕场景分别为:别亲;草桥结拜;托媒;十八相送;思祝下山;回忆;劝婚、访祝;楼台会;送祝;山伯临终;吊孝哭灵;逼嫁;祷墓化蝶。①越剧《梁祝》剧目标题参见:袁雪芬,范瑞娟,口述.徐进,等,改编.越剧梁山伯与祝英台[M].上海文艺出版社,1979.小标题作为线索在全曲中的展开实则是借助了文学文字符号在原文本中的符号直指关系,在音乐文本中生成了新的音响符号涵指关系。

(二)音乐本体互文中的符号涵指

音乐本体互文性表现在音响材料、演奏技法、作曲技法等方面,小提琴协奏曲《梁祝》主要是与戏曲文本(越剧“梁祝”)产生的音乐本体互文性。从音响材料方面来看,整部作品从作品的引子部分就开始大量运用越剧过门曲调作为发展材料,引子中双簧管吹奏的主题动机与越剧文本②本文中越剧曲谱为袁雪芬,范瑞娟,口述.徐进,等,改编.越剧梁山伯与祝英台[M].上海文艺出版社,1979(3).原版简谱改写五线谱。“楼台会”(谱例2)中的过门音调相似,只是将其节奏进行变化、改变其重音,但听觉仍然能较容易地辨别出两者之间的相似。梁祝爱情主题作为整部作品的核心出自“越剧尹(桂芳)派那句情意绵绵的‘妹妹呀’唱腔中提取素材。”[14]这段吟腔③吟腔是指戏曲中一段唱腔前面的念白。尹派越剧《红楼梦》中贾宝玉见林黛玉时,唱前有一句“妹妹呀”,是越剧观众最痴迷的有代表性的尹派吟腔。注释内容参见:马信芳.还一部真实的“梁祝”诞生史[J].上海采风,2010(1).受到热捧,每次都会得到听众热烈的掌声,因此作曲家便有了选此为爱情主题的动机。据作曲家何占豪所言“‘同窗三载’的小快板主题,是根据他本人以前写的越剧折子戏‘跑驴’中的一段插曲改编而成的。”[14]楼台会音乐片段更能明显地展现了文本之间的音乐材料的互文,小提琴协奏曲中这段主题与越剧(谱例3)的音调基本完全一致。

小提琴协奏曲《梁祝》与戏曲文本方面的演奏技术互文,首先是

谱例2.

谱例3.

民族乐器在演奏技法方面的影响,模仿二胡、京胡的滑指、抖弓,琵琶扫弦、古筝等演奏技巧。滑指的使用主要有上行滑指、下行滑指、来回滑指,在不同的音程关系中进行,近距离的半音滑指、小三度滑指进行哭泣的情绪表现。在“哭灵投坟”音乐中多次使用大距离滑指表现悲愤的情绪。小提琴的碎弓演奏模仿戏曲中京胡等乐器的抖弓音效。“抗婚”主题模仿琵琶扫弦,表现紧张激烈的情绪。戏曲中的速度、节奏也在小提琴协奏版本中产生互文。倒板、嚣板常用于京剧与越剧中,擅长表现人物的愤怒激昂与悲愤场面。嚣板是越剧中“紧打慢唱”的典型板式,“紧打慢唱”在“哭灵投坟”一段中,通过与小提琴的音色表现出激烈悲壮场面,小提琴在此处的节奏、速度较快较自由,这也是“紧打慢唱”中唱腔的典型特点。同时极具中国特色的乐器——“板鼓”的运用使这里的音响效果更具中国风味,板鼓是作品中展现故事主要情节的重要依托,“此时只有板鼓才能打到人的心扉,才能打出中国戏曲中特有的戏剧性手法——紧打慢唱。”[7]

从符号学视角来看,小提琴协奏曲《梁祝》通过借用改编越剧材料、戏曲中的典型板式实质上是借用了符号在原文本中已经形成直指系统(ERC),作为音响符号本身在戏曲文本中的能指、所指关系成为小提琴协奏曲《梁祝》涵指符号系统中的能指,指向协奏曲所表现的新的音乐符号所指,从而构成复杂的音乐涵指符号关系。这样的涵指符号学关系在音乐作品中也是经常出现的,比如在钢琴协奏曲《黄河》中引用了《东方红》的音调,利用《东方红》的直指关系实现在作品中的新的涵指关系。柴可夫斯基在《1812 序曲》中对《马赛曲》的引用改编也是一种音响符号涵指关系的表现。因而,众多音乐作品的音乐符号不是简单的连接能指、所指的直指关系,而是类似于涵指符号学这样的复杂意指活动。在小提琴协奏曲《梁祝》之后,新版的越剧《梁祝》在过门等音乐又直接引用小提琴协奏曲中的主题,实现了新的互文。历时关系中先在文本与后再文本互文、后再文本又作为先在文本与源源不断的新生文本进一步产生互文,涵指符号行为也会伴随着互文本的不断增加而编织出一张巨大意义网络,音乐文本的意义因此也会更加丰富多样。

结 语

音乐文本既具有一般文本的编织特征,同时还在文本中进行着不同形式符号之间的转化。通过以小提琴协奏曲《梁祝》为例的符号学,分析发现乐谱、音响符号的能指与所指构成其音乐表达面与内容面,但基于音乐的特殊性能指与所指之间的任意性关系也造成了音乐所指的多样性。音乐符号的能指特征是否鲜明直接影响音乐欣赏意指活动的生成。小提琴协奏曲《梁祝》正是因为其音乐符号“中国味”“民族性”的能指特征较为突出,才能使欣赏者容易听“懂”其音乐符号的所指内涵。在乐谱文本中的多种符号实体也以任意性为基础,在长期音乐生活中建立其意指关系,然后再由音乐文本中多种异质符号形成共存互阐的间性关系,同时音乐符号行为的主体分裂也使不同符号之间产生间性关系。小提琴协奏曲《梁祝》与文学文本的跨体互文关系和越剧文本的本体互文关系中互文材料的交织形成了更复杂的涵指关系。符号间性、互文性与符号的涵指关系使音乐文本的意义更加多元,因而对于音乐文本的理解,或许不应该仅仅局限于音乐作品本体的认识,还需要对音乐作品以外其他符号系统的借鉴。正如巴赫金所言:“无论是外部符号,还是内部符号,对它的理解都是与该符号实现的整个环境的密切联系中得以完成的。”[15]