农业节水化的科技支撑

夏青

缺水,一直是我国农业面临的一大问题。我国干旱半干旱地区占国土面积50%以上,人均水资源占有量只有世界平均水平的1/4,但是全国70%以上的种植业产品来自于灌溉耕地,农业用水占全国用水总量的比例高达61.4%。

习近平总书记在2014年就提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路。

2019年9月18日,在河南省郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上,习近平总书记又谈到要推进水资源的节约集约利用。习近平说:“黄河水资源量就这么多,搞生态建设要用水,发展经济、吃饭过日子也离不开水,不能把水当作无限供给的资源。”“要大力推进农业节水,实施全社会节水行动,推动用水方式由粗放向节约集约转变。”

从节水农业的实践来看,要实现农业节水的最大化,核心是科技支撑。

农业节水化科技是核心

中国农业科学院作物科学研究所所长、中国科学院院士钱前介绍说,小麦是我国北方农业用水大户,用水量占农业用水的70%;旱地和非充分灌溉小麦约占总面积60%,常年受旱约1亿亩,减产50亿公斤。据估计,减产造成的经济损失超过110亿元。

以全国粮食主产省之一的河北省为例,据统计,近年来全省全年的总用水量约200亿立方米。其中,“用水大户”农业就占了总用水量的60%以上,在农业中,小麦灌溉又占农业用水总量的50%。长期以来,由于水资源缺乏,河北地下水超采严重。

要打破这一困局,需要更多适合我国国情的科技支撑。

中国农业科学院农田灌溉研究所所长、研究员黄修桥认为,农业节水化的核心科技支撑,可以概括为九个方面:一是基于现代生物技术的节水抗旱品种选育;二是基于生物学原理的作物需水过程与调控理论;三是基于现代信息学的智慧灌溉技术;四是适水农业理论与新技术;五是基于可持续发展的节水生态型灌区理论与技术;六是基于系统论的农业水资源开发利用及水量水质调配理论与技术;七是现代农业节水装备与产品创新;八是现代农田建设技术与标准;九是综合管理节水技术及体制机制。

黄河勘测规划设计研究院副院长、教授级高工彭少明表示,受我国水资源条件制约和最严格水资源管理制度驱动,在节水优先的方针指引下,农业节水灌溉实现从单一技术到综合技术应用的进步,研发了一批适合我国国情的现代农业节水技术和系列化产品。比如,低压滴灌技术系统、智能小型移动式喷灌机组等。

据测算,今年我国节水品种和节水栽培技术的综合推广应用比传统小麦生产节省灌溉水30%左右,平均每亩约减少灌溉水38立方米。

在彭少明看来,我国农业节水技术的推广和产业化仍面临着诸多困难,主要包括应用节水技术、设备的优惠鼓励政策和执行力度还不到位,常常由于成本问题造成先进节水技术、设备推广受限;对先进节水技术、设备的信息宣介、资源共享的服务平台还不健全,节水技术供给能力不足问题仍较为突出;对节水产业的扶持政策还不完善。农业高效节水科技推广与服务体系不完善,缺乏专门化技术服务机构给用户提供技术指导,工程良性运行困难,可持续性差,节水效果大打折扣。

新技术的使用虽带来改变:全国农田灌溉水有效利用系数从1980年代的0.30提高到2018年的0.55,提高了83%,亩均灌溉用水量由588立方米下降到365立方米,下降了38%。“但2018年我国农业用水量占全国总用水量的61.4%,而世界发达国家农业用水比例多在50%以下。灌溉水利用系數也远低于节水先进国家0.7—0.8的水平。”彭少明说。

中国工程院院士、中国农业大学中国农业水问题研究中心主任、中国农业节水和农村供水技术协会会长康绍忠表示,我国用占全球6%的淡水资源、9%的耕地,解决了占世界21%人口的粮食问题,这是中国对世界粮食安全的一个重大贡献。但我们国家是一个水资源非常紧缺的国家,在一些水资源短缺的局部地区,由于农业过度开发导致了严重的水短缺,如西北内陆区石羊河流域、黑河流域、塔里木河流域相继告急,下游出现土地沙化、沙进人退、绿洲萎缩等严峻的生态环境问题。

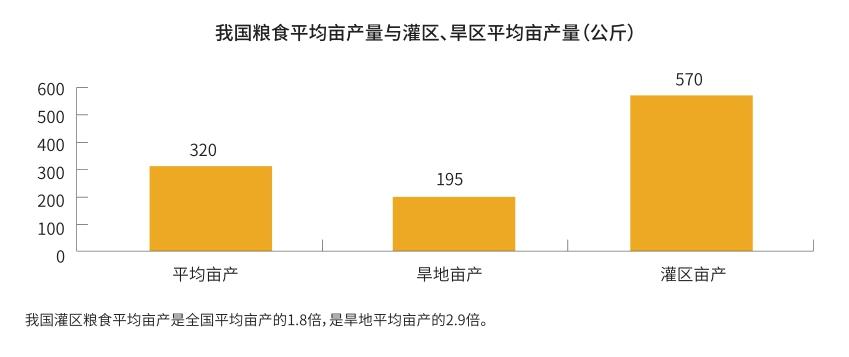

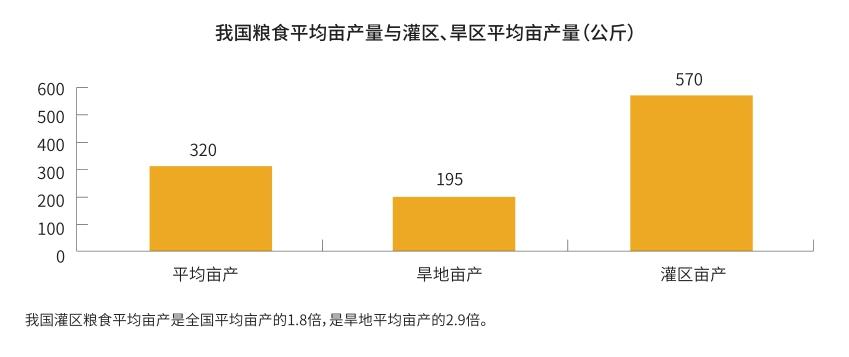

康绍忠介绍说,每年占全国耕地面积约49%的灌溉面积上生产了占全国总量约75%的粮食和90%以上的经济作物。但根据全国现代灌溉发展规划的报告,未来灌溉水增加的量非常有限,靠扩大农业用水总量规模增加粮食产能不可持续。

“我们要找准农业适水发展和农业水资源高效利用的核心问题,通过科技进步与管理改革提高水的利用效率,在保障优质高产的前提下大幅度减少单位面积农业用水量,这是解决当前中国水危机并保障粮食安全与农业可持续发展的根本途径。”康绍忠说。

节水技术功不可没

康绍忠介绍,通过实施灌区续建配套与节水改造和农业节水技术的推广应用,近30年我国耕地灌溉面积增加了约3亿亩。喷微灌面积在1995—2005年时每年净增约380万亩,在2010—2015每年新增大约1500万亩,近五年每年增加2000万亩,喷微灌总面积达到1.7亿亩以上。近年增长速度在世界上排第一,美国大约2亿亩,总量在世界排第一。

与此同时,全国灌溉水有效利用系数从1980年代的0.30—0.40提高到目前的0.55。而单方水的产粮数,从1980年代的0.6公斤/立方米左右提高到1.6公斤/立方米以上。如华北山前平原种植的节水小麦,由1980年代的灌溉六次、生育期亩均灌溉定额300立方米左右降低到目前灌水两次、生育期灌溉定额100立方米左右,小麦亩产由200公斤/亩提高到415公斤/亩以上,实现了生育期亩用水减少200立方米、亩产量提高200公斤的突破。

“近20来年的时间,农田有效灌溉面积从1995年的7.39亿亩扩大到了2018年的10.24亿亩,节水灌溉面积由1998年的2.28亿亩扩大到了2018年的5.42亿亩,翻了一番。这其中,高效节水灌溉面积由2000年的0.88亿亩增加到了2018年的3.28亿亩。可以说发展的速度是非常快的,成效也是非常明显的。”武汉大学水利水电学院院长、教授黄介生介绍说。

黄介生介绍说,上世纪90年代末开始,我国开展了大型灌区续建配套与节水改造,同时大力推广节水灌溉。农田有效灌溉面积由1995年的7.39亿亩扩大到10.24亿亩,节水灌溉面积由1998年的2.28亩扩大到2018年的5.42亿亩,高效节水灌溉面积由2000年的0.88亿亩增加到2018年的3.28亿亩。农业用水总量由1995年的约4000亿立方米下降到2018年的约3700亿立方米,农业用水占全国总用水量的比例由1995年的约83%下降到2018年的61.5%,节水灌溉取得了显著成效。

国际灌排委员会(ICID)名誉主席、大禹节水集团大禹研究院院长高占义表示,“PPP项目也是节水灌溉技术推广应用的有效解决办法。大禹集团实现了节水灌溉项目的自主设计、自主施工、自主运营管理,避免了建设过程中的责任推诿问题,也有利于设计过程中各类问题的有效解决,同时能够为新项目的建设提供更好的想法。

我国的科研工作者们除了研发现代农业节水技术,为实现农业节水最大化做出重大贡献外,还一直在寻找最“耐渴”的种子。

据了解,受资源与环境制约,我国小麦育种方向由单纯高产转到了节水高产小麦新品种的培育上。“过去的很多小麦品种不耐旱,整个生育期得浇三四遍水。” 国家小麦产业技术体系衡水综合试验站站长、河北省农科院旱作农业研究所小麦育种研究室主任乔文臣介绍说,“像衡4399这种只浇一水的小麦,以前老百姓想都不敢想。”

水资源匮乏是华北小麦生产主要限制因素,季节性干旱过去常对小麦生产造成不利影响。小麦产业技术体系今年正在推广的石麦22、衡4399,以及中麦、沧麦、邯麦、邢麦、临麦等系列品种,具有耐旱节水、高产稳产等优良性能,成为华北缺水地區小麦生产主导品种。与节水品种配套使用的“冬小麦节水省肥高产栽培技术”,连年被农业农村部推荐为全国农业主推技术。

2020年,中国农业科学院正式启动“藏粮于技”重大科研任务。项目骨干成员之一、中国农业科学院作物科学研究所研究员景蕊莲说,保守测算,应用抗旱耐热小麦新品种每年至少比普通品种节省“一水”。按常年易旱小麦面积1亿亩计算,抗旱品种在增产19.95亿公斤的基础上,可节水40亿吨,相当于北京市三年的生活用水总量。

数十年来,景蕊莲和团队不断创新和完善抗旱、耐热性鉴定方法,提高评价效率,从我国现已收集保存的5万多份小麦种质资源中,通过田间和人工模拟干旱、高温条件,对2.4万份材料进行了抗旱性鉴定评价,对部分材料进行了耐热性鉴定评价。筛选出一批抗旱性和耐热性比较突出的种质资源,其中抗旱耐热材料110余份。

据测算,今年我国节水品种和节水栽培技术的综合推广应用比传统小麦生产节省灌溉水30%左右,平均每亩约减少灌溉水38立方米。

如何实现农业节水化

农业农村部部长韩长赋近日在中国农业绿色发展研究会第一届会员代表大会上强调,推进农业绿色发展,重点要做到四个突出。四个突出之一就是突出资源节约,坚持最严格的耕地和水资源保护制度,持续推进化肥农药减量增效,统筹推进节水、节肥、节药、节地、节能,促进农业节本增效、节约增收。

“与以色列相比,未来我国农业节水技术方面需要研发适应我国农业经营模式的灌溉节水新技术,重点突破农业用水数据的信息化、配水的精量化、灌溉控制的自动化、水肥药一体化,以及种植业节水增效模式的标准化。”彭少明认为。

如何以科技支撑农业节水化、夯实国家粮食安全基础?康绍忠提出,应科学确定节水灌溉工程规模和空间布局,做到适水发展和高质量发展。建议把我国不同典型区的重点灌溉试验站纳入国家重点野外观测研究站管理,构建国家农业节水化科研共享平台,为农业节水化提供科学依据。积极推进适合我国国情和农业现代化需求的灌区现代化,建设节水、生态、智慧、高效、创新型现代灌区,大力发展喷微灌等高效节水灌溉技术和用水量智能测控与精准灌溉技术。进一步研究农业节水标准,关注农业节水技术普及与推广,加强农业节水技术标准化研究,关注大规模区域性节水的生态环境效应监测和评价,研究节水补偿机制和相关激励节水的政策。通过政、产、学、研、用的紧密结合和联合攻关,创建与农业节水化与适水发展相适应的新理论、新技术、新品种、新设备、新制剂、新模式与新机制。

“找准农业适水发展和农业水资源高效利用的核心问题,通过科技进步与管理改革提高水的利用效率,在保障优质高产的前提下大幅度减少农业用水量,是解决当前中国水危机并保障粮食安全与农业可持续发展的根本途径。”康绍忠认为。

在地理区域上,西北农林科技大学中国旱区节水农业研究院副院长、教授赵西宁认为,推进黄河流域农业节水科技的发展至关重要,需加强节水潜力和水资源承载力研究;重视节水全过程和关键环节;以灌区为重点,全科技链条设计;探索水权与市场定价机制。

农业节水技术在推广和实施过程中,也遇到了一些瓶颈。康绍忠表示,农业节水补偿机制尚未形成,节水成本无人买单;土地分散经营模式限制了高效节水技术的应用;重建设、轻管理,节水工程标准低;缺乏经济、可靠、耐用、适应性广的先进实用技术;节水科技推广与技术服务体系不完善;农业节水试验与监测网络建设滞后;缺乏变化环境下节水的基础研究工作。

要破解这些瓶颈,康绍忠认为,农业节水化要做好“四个转变”“四个完善”:由单一节水灌溉技术向与农艺技术相结合转变,由单一高效节水向节水节肥节药一体化转变,由单一节水高产向节水提质增效转变,由重视节水面积数量向重视工程质量和效益转变;完善节水科技推广与技术服务体系,完善农业节水试验与用水监测网络,完善农业节水补偿机制,完善节水产品市场准入机制。

对于促进我国农业节水化,康绍忠建议,三个方面不可少,投入、管理和科技。“投入要更多,管理要更到位,科技支撑要更有效。建议进一步完善国家农业节水化的管理体制,建立农业节水化行政首长责任制。建立农业节水化发展基金,形成农业节水化投资收益保障机制。建议建立农业节水化综合改革试验示范区。建议尽快启动‘农业节水化科技创新专项。”他说。

中国水利水电科学研究院水利研究所所长、教授级高工李益农认为,现代灌区农业灌溉全过程的节水可以为农业节水化提供一把钥匙。“我们以往是在单项节水技术方面有一些成果,但总的来说在整体上是不足的。而且过去更多的是靠人力、凭经验,未来的发展要强调系统治理的思想,强调整体的作用,要靠科技凭数据,提升服务管理能力,这是在全过程节水中需要考虑的问题。从节水技术发展的趋势来说,目前已经发展到智能化的节水技术,从单一技术向综合技术转变,从单目标向多目标协同转变,但目前还存在一些突出问题,首先是先进技术的供给能力不足,其次是节水产品低端化的格局并未改变,第三是整个节水的产业做大做强还任重道远。”李益农说。

“未来我们的农业节水空间到底有多大?可以从工程设施条件和运行管理水平两个环节来进行判断。”黄介生提出,在工程设施条件建设的过程中,还有一些问题需要我们研究。比如,在不同区域、自然和经济社会条件下,适宜的节水策略是什么?节水灌溉到底应该如何去因地制宜的发展等,这都需要深入研究。

中国农业科学院农田灌溉研究所所长黄修桥认为,农业节水化的核心科技支撑,首先是基于现代生物技术的节水抗旱品种选育;其次是基于生物学原理的作物需水过程与调控理论;除此以外,还有基于现代信息学的智慧灌溉技术、适水农业理论与新技术,基于可持续发展的节水生态型灌区理论与技术等。

“从传统的大水漫灌到精准滴灌,从浇地到浇作物,从节水灌溉到作物水肥一体化,从农业节水发展到今天的农业节水化,这是在‘绿色发展背景下的新的时代要求,是‘节水优先战略在现代农业上的系统体现。除了节水,我们更应该考虑如何节肥、节药、节地、节能、节本、减排、增效。农业节水科技创新永远在路上,希望我们发挥多学科交叉优势,协同创新,为实现农业节水化,夯实国家粮食安全基础贡献力量。”中国农业大学水利与土木工程学院院长、教授杜太生如是说。