包头市工业发展对城市形态的作用机制研究

左文韬,孔敬

(内蒙古科技大学建筑学院)

1 引言

工业用地作为城市用地拓展的先导,其发展变化往往通过扩张、置换、重构等形式作用于城市形态,并以促进道路交通网,城市用地性质,空间布置等城市形态的构成要素发生改变而推动着城市的发展变化,具有一定自组织性与他组织性,最终与城市相互融合,从而推动城市的空间结构演化。

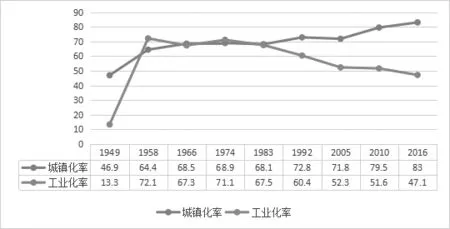

2 工业化拉动包头市城镇水平

从包头市的统计情况计算可以看出,包头市城市化进程主要分为三个阶段:1949年~1960年的快速增长阶段;1960年~1990年的平稳发展阶段;1990年~2016年的稳步增长阶段。包头市工业化按照钱纳里的工业化阶段理论,在1949年~1958年间直接由工业化初期阶段过渡到工业化中期阶段,制造业内部由轻型工业的迅速增长转向重型工业的迅速增长;1958年~1983年逐渐由工业化中期阶段向工业化后期阶段过渡,在第一产业、第二产业协调发展的同时,第三产业开始平稳增长;1983-2005年持续停留在工业化后期阶段;2005年~2016年逐渐进入后工业化社会,制造业内部结构由资本密集型产业向技术密集型产业转换,处于工业化中后期阶段[1](见表1)。

两者比较可以看出包头市在1949年~1958年间由于“一五”时期国家大型项目落户,带动了城市于今昆、青区大规模开发建设,用地在短时间内迅速扩张,劳动人口的涌入带动了城市化率的快速增长。1958年~1978年间包头市工业发展受到政策及国家局势的影响,工业化进程放缓,经济发展受限,城市化进程停滞,城市发展以内部填充式为主。1978年后包头市工业化阶段逐渐进入中后期,新兴服务业开始出现,带动了新的就业形式的出现和相关用地的增加,城市化进程加快。到2005年包头市开始进入后工业化阶段,制造业内部结构开始调整转换,向技术密集型产业转变,高新技术产业的发展吸引了技术人才的流入同时也兴起了产业园区的建设发展,城市化进程进一步加快,城市化率有着显著提升。综上可见,包头市在不同时期的工业发展进程与城镇化水平有着密不可分的联系。

表1 包头市1949年~2016年城镇化率与工业化率变化关系

3 工业发展对城市形态变化的作用方式

3.1 带动道路空间演变及城市边缘路网的发展

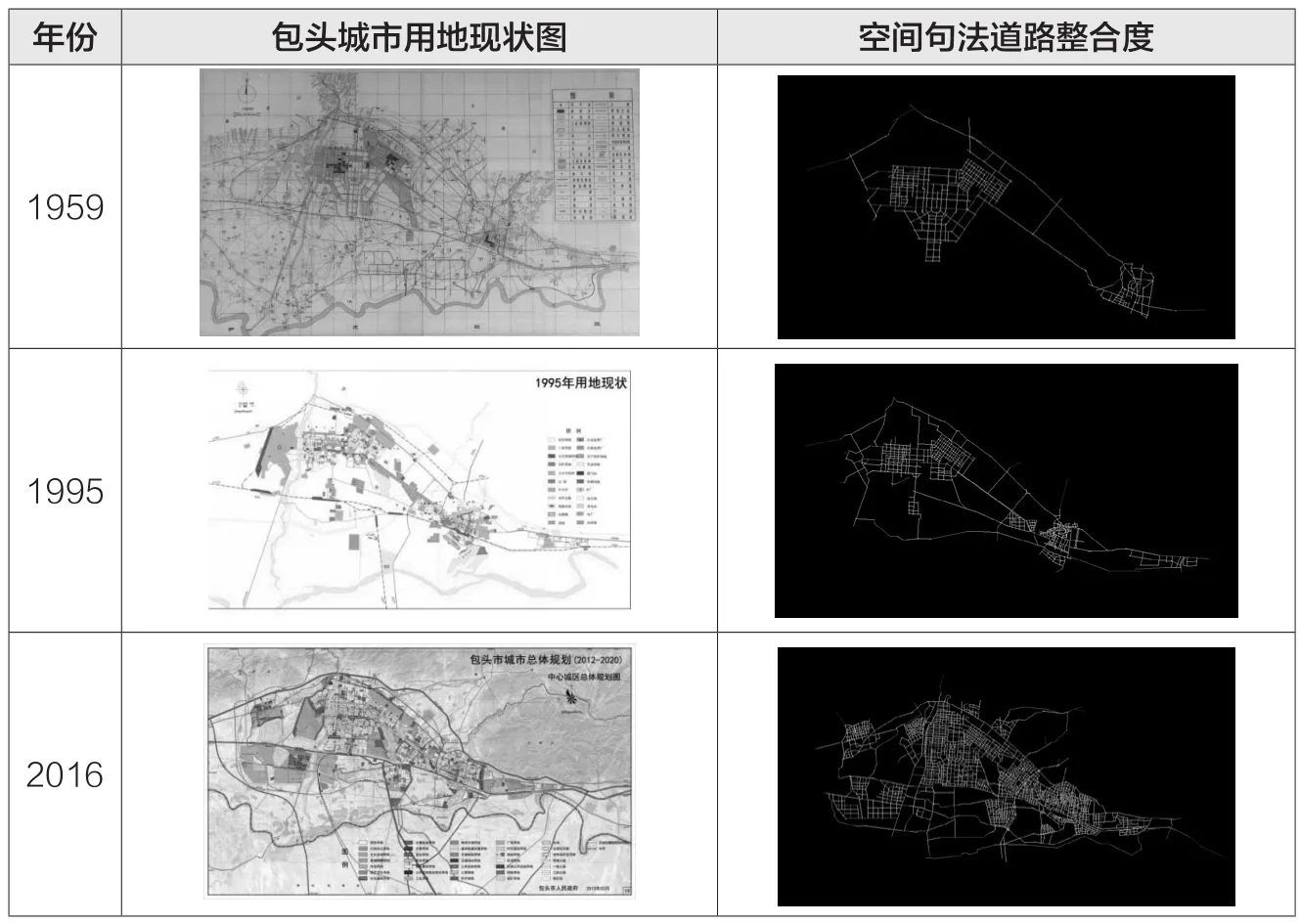

城市的道路系统作为城市形态的主要构成要素之一,对城市形态的变化发展起到引导作用,包头市工业用地东西向扩展的外向离心力持续拉动道路轴向延伸,形成了城市空间蔓延的通道。基于Depthmap10.0软件,利用空间句法的轴线分析,颜色由红至蓝表示整合度由高到低的全局和局部(Integration[HH]R3)研究路网在工业发展背景下的空间演变[2](见表2)。

1990年以前,道路整体整合度呈现老城区(东河区)和昆青区最高,昆青区以钢铁大街、友谊大街、团结大街及阿尔丁大街道路组织中心,承担起新区的交通负荷,兼顾通往昆都仑河西侧包钢厂区的生产功能和昆都仑河东侧包钢生活区的生活功能。东河区为单核中心,老城区外的道路多服务于郊区的居民点及点状工业飞地,整体呈现低整合度的散乱分布,巴彦塔拉大街主要服务于当时在南门外兴建的一批点状工业带。总的来说,这一时期道路组织较为简单,工业发展对城市道路的外向拉动作用不明显。

到1995年,新城区的道路整合度开始分化,主要原因在于依附包钢和一机、二机形成的各自的生产生活区组团逐渐发展完善,昆区道路整合度较高的区域在以钢铁大街和林荫路形成的区域中心;青山区则主要集中在呼得木林大街和建设路形成的交叉点附近。道路网建设呈现大型工业企业主导特征,企业在承担生产性功能外,家属居住区、职工公共服务与商业功能在道路轴线聚集上显现。这一时期,中心城区道路尽端多以工业或者工业居住形式的“企业办社会”存在,工业的飞地拓展成为带动中心城区道路的主要力量。

到2016年,中心城区形成了多个道路高整合度区。东河区包铝50万吨高端合金铝项目的组织实施形成以仓储、加工、运输、配送为一体的现代物流产业园,拉动城市东拓和道路向东蔓延。青山区在“东进、北扩、中升级”的城建发展理念下,进一步推动包头装备制造产业园区空间的向北拓展,在与之配套的交通、运输和物流保障的升级下,形成与内蒙古“金三角”地区重要交通枢纽的紧密联系。稀土高新区的成立带动了城市向南蔓延,新型工业企业的入驻促进了城乡一体化发展,带动了城市南部道路整合度的提高。九原钢铁工业区和新型工业区的成立发展成为城市新的增长点,带动了路网飞地发展,随着道路的组织能力逐渐提升,在服务工业园区的同时,也作为城市对外衔接的交通干道,改变了城市与企业功能混合的局面,更多的承担起工业材料运输及产品输送的功能,成为企业对外开放的通道。这一时期,工业集聚区的外拓加剧城市道路的延伸,成为改变城市边缘路网的主要力量。

通过以上空间句法的道路整合度的分析可以看出,不同时期的工业聚集区在空间分布上的分布差异以及工业聚集区与从业人员的职住失衡,对包头城市的内部道路及外部交通设施的建设产生深远的影响。

3.2 引导居住空间分异

社会空间的分异是城市社会阶层结构及社会流动性的物化过程,而居住空间的分异则表现为居住隔离(空间)—社会分化(时间)—迁居(过程)[3]。包头作为“一五”时期基于国家大型项目发展起来的工业城市,其居住空间的分布受到了工业发展的极大影响,经历了从“企业办社会”到自由房地产市场的变化,工业的迅速发展,社会阶层分化,居民择居能力差异,导致了居住空间的分异。

20世纪50年代初期,住宅建筑重点分布在东河区,住宅形式以平房居多,城墙外分布较为零散,主要位于西北门、东北门外和西门外的西脑包村[4]。1952年开始东河区南门外自来水厂、发电厂、皮革厂等工厂集中建职工住宅,楼房开始出现,位于巴彦塔拉大街附近。随着“一五”建设的完成,到50年代后期昆、青两区住宅建设大规模展开,并形成中心多层住宅,外围环绕平房住宅的布置形式。此时期昆、青两区的居住聚集点主要是基于大型国企形成的配套社区,东河区除老城区外,还包括位于包头铝厂东侧兴建的职工住房。

到1995年,昆、青两组团间居住空间的填补融合;新城区居住空间的向南拓展以及东河区居住空间向新城区的迎合发展成为包头城市空间拓展主要驱动力量,并在中心城区形成5个密度较大的居住中心。城区呈现以新老城区为轴的南向拓展趋势和两城之间填补发展的趋势,居住用地也在这一趋势下稳步拓展,开始向钢铁大街南侧发展,东河老城区至包南线也成为居住用地主要扩展方向。

表2 包头市空间句法道路整合度分析(图表来源:Depthmap10.0绘制)

2000年以后,随着退城进园的理念深化,工业企业逐渐向城市边缘聚集,居住用地呈现飞地发展的局势,在工业发展作用的引导下呈现出居住用地的空间隔离。同时随着生活水平提高和人们对高质量的住宅需求日益加深,市政府于2005年开始通过引进外地投资建设集团对城中村进行改造,居住的高质量多层化逐渐成为发展趋势,一时间出现了许多新型高档校区,激化了社会的分化。城市中心的居住用地随着稀土高新区的开发建设进一步向南填补发展,此外连接新旧两城区的建设路两侧也成为居住用地的增长点。

长期以来的 “城市单位化,单位城市化”导致包头社会空间完全由大型工业企业优先发展策略所决定,人因所属单位的不同而分异,城市因单位而发生社会空间的分化[4]。工业企业的发展、迁移、衰败、繁荣的过程对包头居住空间的布局起到了明显的中调作用。

?

表4 工业—居住的功能置换

3.3 带动土地使用结构转型

工业用地作为包头城市用地的主要组成部分之一,是带动城市形态发生变化的主导因素。同时,工业作为生产要素在城市内部空间的“生态位”发生变化时,会促使城市内部的各功能用地的数量和空间位置发生明显改变,进而推动城市内部空间格局的演化[5]。

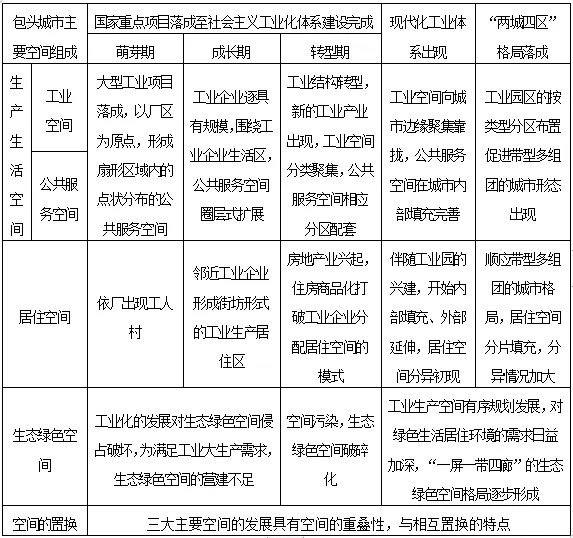

包头市中心城区主要由三部分组成,即生产生活空间、居住空间和生态绿色空间。三大空间的动态演化,在包头市发展的不同时期,扮演着不同角色(见表3)。城市空间扩展的过程实际上是城市的建设空间对城市的非建设空间侵占的过程。包头市工业空间通过“扩张—置换”的过程对城市空间进行缝合与织补。

1)工业向居住用地的空间置换模式

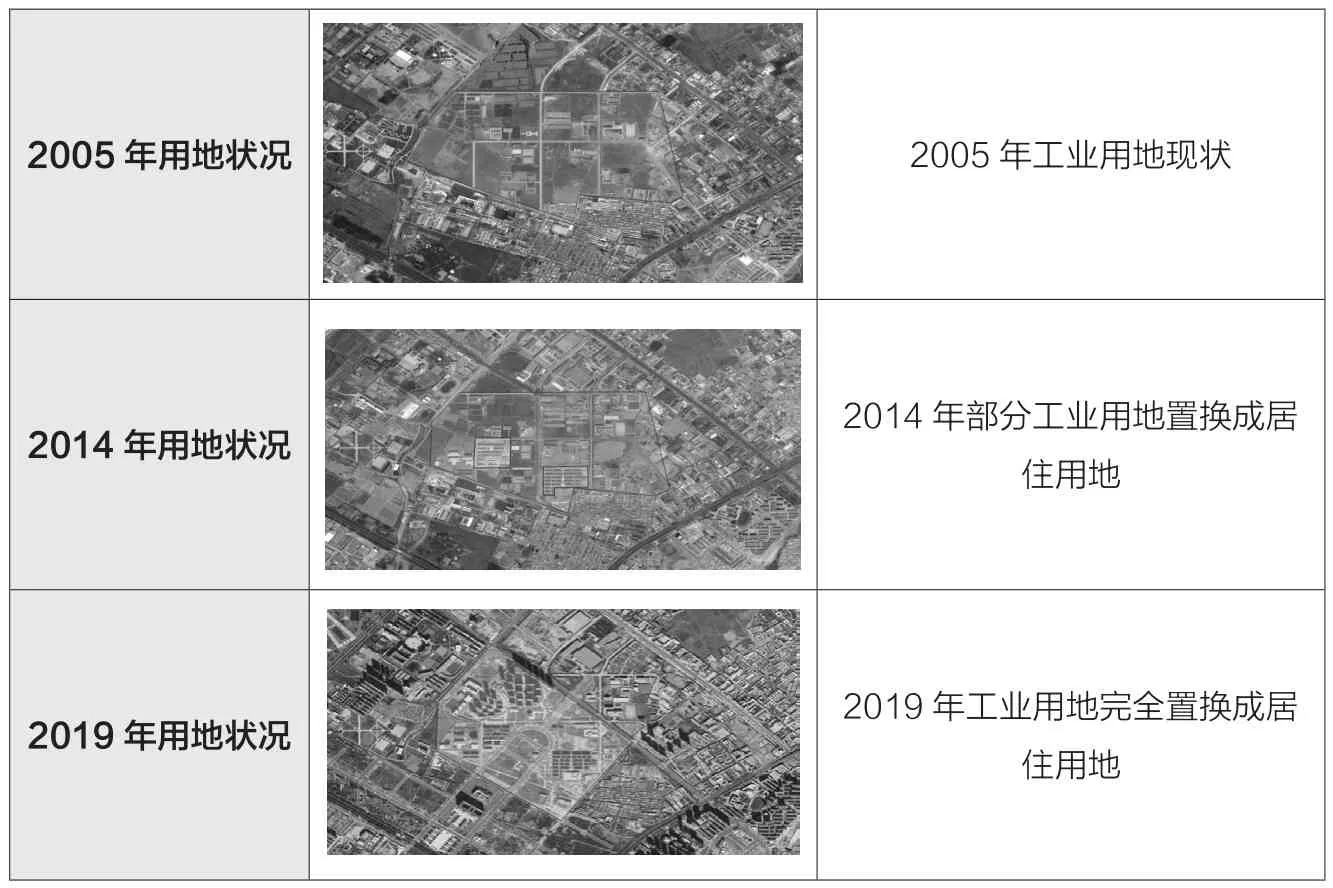

工业用地向居住用地的转换,主要是包头城市内部功能用地的一种替换模式。包头市东河区最早作为地方工业企业的集聚地,工业企业曾在老城区南门外和西北侧聚集,随着新旧两城间的连接发展以及“退二进三”政策的实施和土地极差带来的影响,掀起了老工业带的外迁潮。闲置的工业用地通过土地置换的方式逐渐转换成商业、居住用地。通过包头市的历史影像图可以总结出这一特点。

这是位于建华路以东、京银线以南、包南线以西、建设路以北的一块工业用地转换成居住用地的实例。曾位于城市边缘的工企,随着城市扩张逐渐融入城市内部,届时面临的地租、居住环境和用地紧张问题,迫使工企外迁,留置的“棕地”则转变为其它功能用地。从空间形态上来看,曾经厂居混杂的空间向居住为主的空间演替,低层为主、密度较低的工业企业被多层、密度较高的居住小区取代,实现了生产空间向生活空间的转变(见表4)。

2)工业向居住、公共服务用地的空间置换模式

工业向居住、公共服务用地的空间置换模式,这种模式由单一的用地性质向混合土地利用模式转变。早期位于城市边缘的工业企业,在城市的扩张发展过程中随着地租的提高,工业开始外迁,由于遗留棕地位于城市的未来发展地段,居住和公共服务设施混合开发的形式成为土地置换后的主导模式。

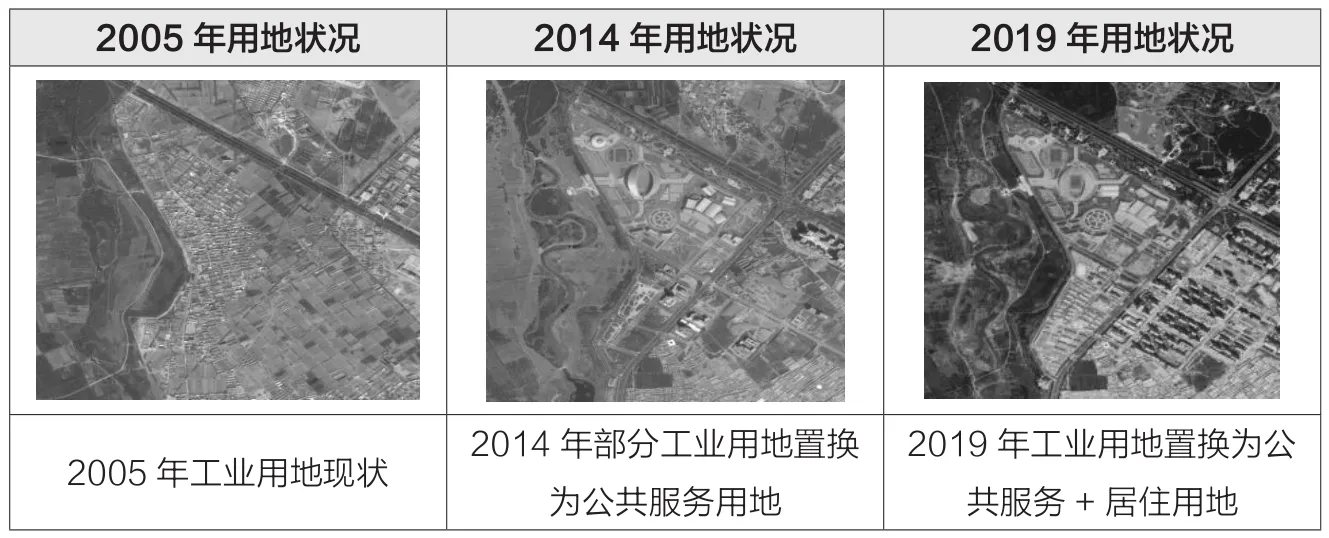

位于建华路和建设路交叉路口西南策的工业用地,随着新的规划发展及“退二进三”的政策,原先的工业企业划入工业产业园区,借于新旧两城市组团间开发建设密度较低,地价不高的特点。置换后的用地开发成为包头市奥林匹克体育馆和包头大剧院等公共服务设施,同时在该用地的东南角开发建设了住宅小区,高容积率成为这类用地置换模式的主要特点(见表5)。

3)居住向工业用地的空间置换模式

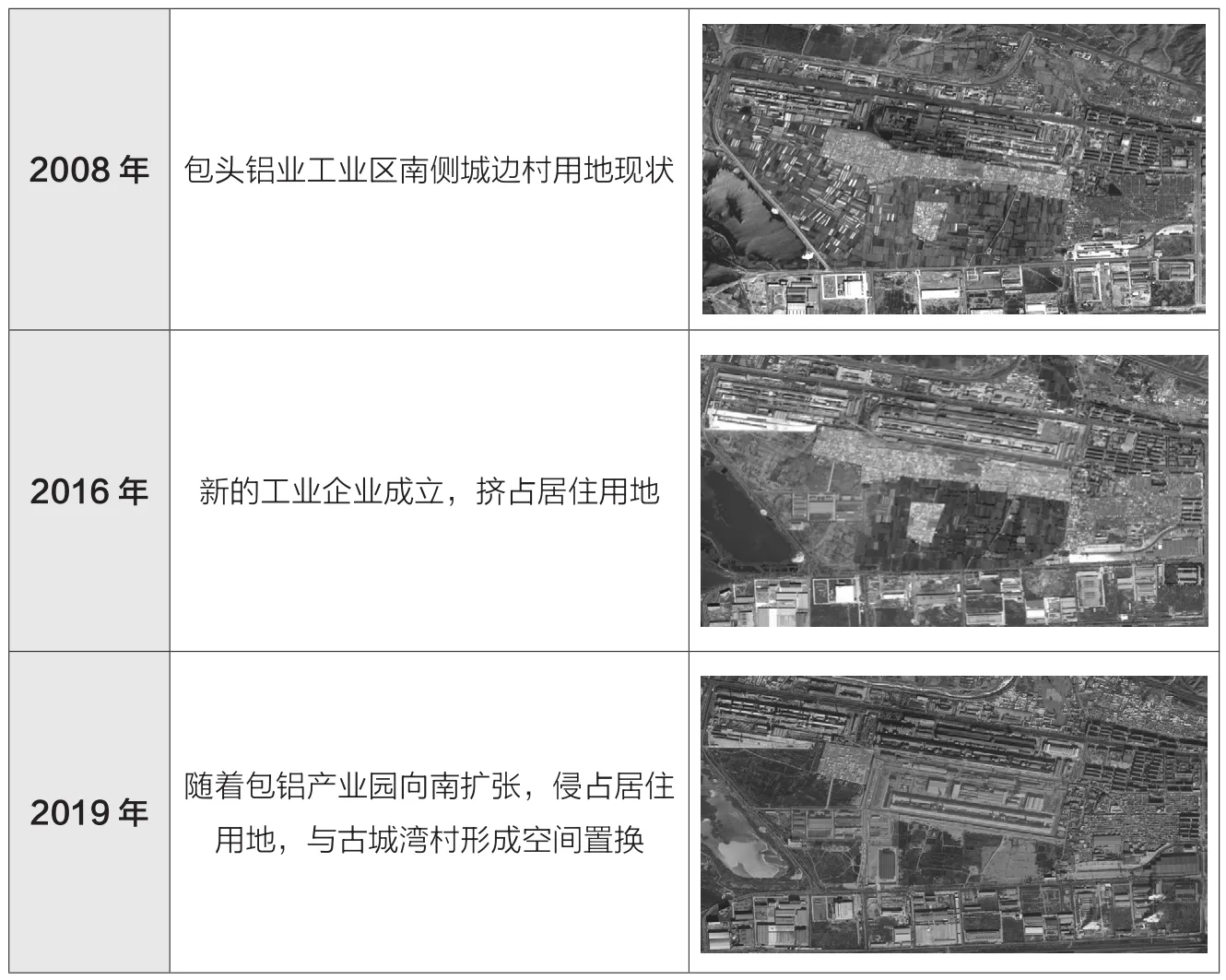

从“一五”时期至今,工业用地在包头城市用地中一直占据较大比重,新时期工业企业以产业园区的形式聚集,形成较为集中的片区分布,工业用地的增加主要通过城市边缘地的拓展和功能用地的置换。“居住—工业”的用地转换模式成为主要方式,工业的离心化发展使得城市边缘村区域成为产业集聚的活力中心。工业园区发展侵占边缘居住用地,使得包头城市边缘区呈现出典型的“厂居”混合的现象(见表6)。

本案例对象包头铝业公司生产及生活区原位于京银线南侧带状布置,2003 年起随着包头铝业产业园的成立,相关工业企业纷纷落户于此,2006汇众铝合金锻造公司于南绕城公路北侧布置与包头铝业公司形成对中间古城湾村等城市边缘村的挤压侵占,至2019年随着包铝的向南扩张和包铝产业园的规模壮大,完成工业空间与居住空间的置换,形成以单户的小体量住宅,变成体量较大的厂房的空间置换模式。

表5 工业—居住、公共服务的功能置换

表6 居住—工业的功能置换

工业用地拓展作为城市扩张的先导因素,在城市形态变化中起着至关重要的影响。在城市的空间演变过程中,工业用地与其他功能用地间的相互置换,是城市用地结构发生变化的推动力,推动着其他用地的演变,包头城市空间在工业的发展推动下不断重构逐渐趋于平衡。

包头作为典型的工业城市,新时期在工业园区化发展及绿色生态园区建设的背景下,工业空间与其他社会空间的共生关系将以新的形式出现,工业集约发展,工业用地缩减带来的土地功能置换,将继续引发城市内部空间的调整。生产资源的空间流动与重新分配,在规模效应与集聚效应的引导下发生重构与整合,引领城市结构的整体转型。

4 结语

包头市自“一五”期间发展至今,工业的发展变化对城市形态的变化发展起到极大影响。工业化进程推动了城镇化的发展,工业空间的扩张和与城市其他功能空间的置换则通过推动道路空间演变及边缘路网发展,引导居住空间分异,带动土地功能结构转型等途径作用于城市形态,使其演变发展。