Prisma 3.0T磁共振运行状态监测研究

山东第一医科大学附属省立医院 医学工程管理办公室,山东 济南 250021

引言

现今,磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)已成为临床诊断不可或缺的影像工具。它利用特斯拉级的磁场对人体中自旋的氢质子进行磁化,并通过射频脉冲引发的磁共振跃迁而成像。随着现代物理、数学、电子、机械、化学、计算机等学科的发展,MRI设备与技术也在不断的更新换代。从最原始基于简易硬件的磁共振信号获取,到后来图像信号的智能化分析处理,磁共振经历了由简单到复杂、由低场到高场、由单一到智能的发展历程[1]。一般而言,磁共振系统由硬件和软件两部分组成。硬件结构包括主磁场、梯度、射频、冷却以及控制系统等;软件部分包括图像工作站、图像获取、图像处理、图像重建以及各种图像软件包。

一直以来,为了缩短磁共振的扫描时间、降低噪声水平、提高图像质量,研究者们更加关注于硬件技术的革新和软件功能的升级。他们的研究主要集中在图像处理[2-4]、临床应用[5-7]、新技术进步[8-9]、图像质控[10-13]以及维护保养[14]等领域,但对磁共振设备运行状态的实时监测方面的研究很少涉及。MRI系统的微细物理运行参数的监测,具有以下重要意义:① 能够获取设备运行的过程趋势数据,及时了解液氦冷却微环境,把控设备运行微性能,为预知性维护的开展提供了数据支撑,达到节省维护保养成本、降低停机时间的目的[15];② 基于磁共振监测过程中的异常状态变化,找到设备的硬件系统易损点,能够指导研发人员在硬件上进行设计改进;③ 把磁共振监测的物理参数与图像清晰度相关联,找到可能影响图像质量的因素,有利于推进图像质量的提升;④ 在设备运行监测的同时,MRI扫描量信息也被获取,为分析扫描工作量与设备物理参数变化之间的关系提供直接的证据,从而为多品牌、多型号磁共振性能对比与稳定性评价提供精确数据参考[16]。

现今,为了弥补磁共振研究不足,达到上述目的,本文初步提出了运行状态实时监测研究方案。在研究中,选取了我院最新引进的Prisma 3.0T高端科研型磁共振作为研究对象,并应用数据采集装置与其相接,实现各传感器系统的实时读取,同时获得对系统运行状态的数据反馈,从而达到磁共振运行状态微监测的目的。

1 监测装置及原理

该监测装置是基于物联网的Aquiferre型设备,主要由Intel Xeon CPU中央服务器、SBC(Session Border Controller)物联网处理模块、256 bit双向加密传输和存储单元、基于阿里云等保三级云服务平台、远程控制应用模块以及同步移动终端组成,其与千兆交换机配合使用,并与磁共振系统的网口相接,实现磁共振系统的运行日志及状态的实时读取。该系统能获取的物理参数包括液氦压力、压力平衡加热功率、冷头温度、屏蔽层温度等,扫描参数包括开关机时间、每天扫描人数、扫描时常、扫描部位等。

该装置与智能化的质控管理系统联用,能实现设备性能评估、自动数据分析、成本效益分析、月度报表形成。如磁共振出现异常或故障,其会出现报错信息及代码,并向移动终端自动推送。在磁共振系统中,为了保证液氦含量、冷头温度的监测实时处于稳定状态,其分别配有2个液面传感器和2个温度传感器(一个常用、一个备用),监测精度分别可达±0.05%、±0.1 K以上。液氦压力、压力加热平均功率的监测精度分别可达±0.05 psi、±0.1 K以上。系统连接结构示意如图1所示,监测开始时间为2019年2月17日。

图1 磁共振数据监测的结构连接

2 结果和讨论

磁共振主磁场线圈的超导特性的保持由液氦完成[17]。液氦的含量直接影响主磁场线圈的物理性能和图像质量。为了探究Prisma在运行过程中液氦含量的变化,我们绘制了液氦水平随时间变化的曲线,结果如图2所示。其中,截止日期为4月31日,监测共持续73 d。能够看到,在设备运行开始的前12 d内,液氦水平保持为一稳定的常数73.4%。随着天数的增加,在第13天,液氦含量变为73.2%,减少了0.2%。之后的60 d内,液氦水平在72.9%~73.2%之间波动,波动范围为0.3%。在这段波动的60 d内,保持在73.2%的天数为42 d,其中持续最长的两段时间分别为11 d和8 d;保持在72.9%水平的时长为19 d,其中持续最长的两段时间都为3 d。可见,液氦水平在这段时间内出现了异常变化,即出现了微量消耗的现象,并且在这种微量的消耗之后,液氦含量呈现不稳定的波动。液氦的消耗可能有两个原因导致:① 液氦压缩机、水冷机组和空调机组异常且这种异常没有被及时处理[18];② 液氦环境系统内部元件的偶发故障。因在使用过程中,未出现冷却系统的故障,因此,我们推断在第13天时液氦含量的消耗和消耗后的波动,可能是系统内部元件的不稳定性造成的。

Prisma磁共振的液氦压力随时间变化的曲线如图3所示。压力是反应液氦实时状态的重要参数,由图中可以看到,在监测进行的第13天,液氦压力突然由恒定值15.5 psi上升到16.9 psi,上升幅度为1.4 psi,超出了报警线16 psi,超出量为0.9 psi。在第14天时,液氦压力又回到了报警以下的正常值。在磁共振实际的工作中,这种液氦压力的突增并没有影响其正常运行,但是这正与图2中的液氦含量在第13天时的消耗相吻合。在液氦腔空间体积不变的情况下,其压力的上升必由液氦的汽化引起的,当这种汽化不能通过其他部件参数变化来调节时,液氦压力就会超出报警线。为了不因压力的升高而对系统造成的损害,少量的氦气会随之排出,导致最后的液氦损失以及损失后的不稳定波动。说明液氦压力的变化,会使液氦产生失散现象,并导致其不稳定波动。

图3 液氦压力随时间的变化

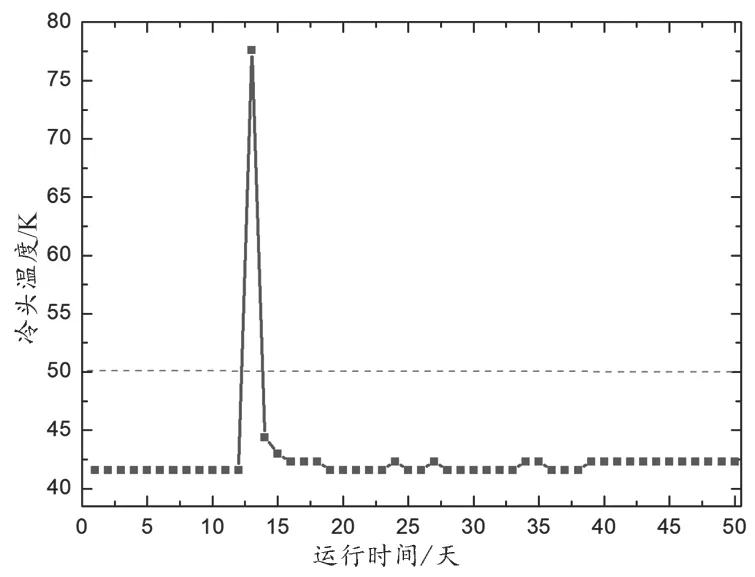

图4给出了冷头温度随时间变化的曲线。在第13天,冷头温度由原来的平稳值41.6 K升高到峰值77.6 K,升高了36 K。紧接着,在第14天,冷头温度回到了报警线以下的44.4 K。在冷头温度回到报警线以下之后,出现了2.8 K温度微小的波动,直到第39天才恢复平稳状态的温度42.3 K。可见,这一异常变化导致了冷头温度比初始的平稳值上升了0.7 K。冷头温度的升高会伴随着液氦压力的增大,即36 K的冷头温度升高会使压力升高1.4 psi,液氦压力上升率为0.039 psi/K。冷头温度的变化最直接的影响部件为冷头,如冷头的物理性能发生微弱的异常,必定会导致温度的异常升高或下降。冷头经过异常升温后回到了稳定值42.3 K,但比初始值的41.6 K有所增加,这可能是由于液氦含量损失后,其需要更多的温度来维护液氦压力15.5 psi的恒定值。也就是说,在Prisma磁共振正常运行的状态下,液氦含量的变化会影响冷头温度的平稳值。

图4 冷头温度随时间的变化

由于液氦需要保持4 K左右的恒定温度,这需要压力加热部件与冷却系统的密切配合。当液氦温度上升时,冷头制冷量加大,温度随之下降;当温度下降到一定程度后,压力加热部件开始工作,使液氦温度稍微上升,从而保持液氦温度的平衡状态。压力加热部件的平均功率随时间的变化规律如图5所示。可见,初始压力加热平均功率为0.9 W,在第10天的时候出现了一次0.1 W小幅度下降。到第13天降为0,即与图3和4中液氦压力和冷头温度出现的最高值同时发生,这也体现了压力加热平均功率与冷头温度之间的相互制约关系。在出现液氦压力和冷头温度上升的前期,压力加热平均功率已经出现了轻微的异常。与液氦压力和冷头温度变化不同的是,当第14天的时候,压力加热平均功率变为0.1 W,而不是直接增加为平稳状态下的0.9 W,出现了平均加热功率的延迟恢复现象,即经过0.1 W的过渡后,之后再回到平稳值。压力加热平均功率在第19天又出现了1次0.1 W的轻微波动。液氦压力和冷头温度的异常变化几乎同时出现,但压力加热平均功率是在它们异常之前就已经产生了轻微变化。液氦压力的异常能很快恢复,但是冷头温度和压力加热平均功率的恢复需要一定的过渡时间。我们能够推断压力加热平均功率的异常波动,使冷头温度异常升高,导致液氦压力的增大,最终使液氦含量产生损失。在这个过程中,冷头温度、压力加热平均功率、液氦含量三者协同变化,以期保持液氦压力的恒定。

图5 压力加热平均功率随时间的变化

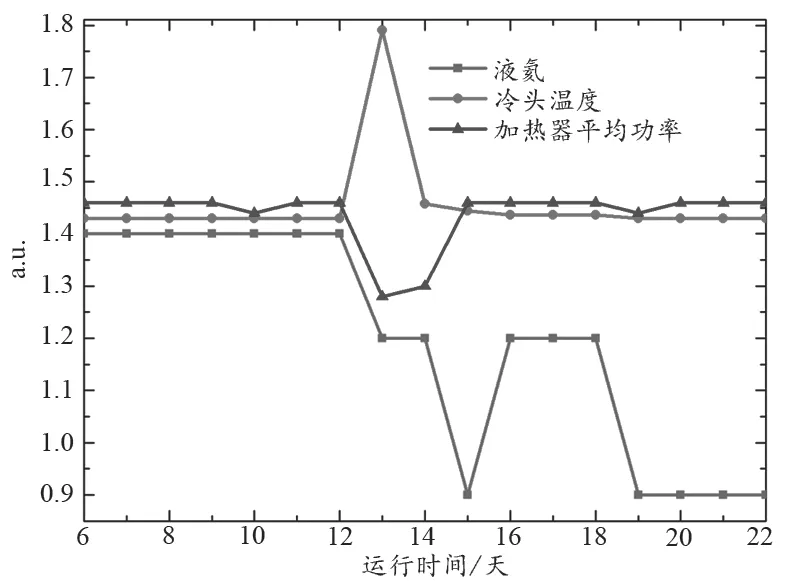

上述体现了液氦压力、冷头温度、压力加热平均功率三参数之间的相互变化,以及它们的变化对液氦含量产生的影响。在同一时间段内,液氦含量、冷头温度和压力加热平均功率之间的协同关系如图6所示。其中,纵坐标为任意单位。可见压力加热平均功率最先产生了微弱的波动,在经过2 d的稳定状态后,第3天同时出现了冷头温度上升、压力加热平均功率下降、液氦含量散失的连锁反应。从时域范畴来看,压力加热平均功率的不稳定波动与突然下降,导致了冷头温度瞬间升高,升高的冷头温度使液氦腔的压力上升,进而影响了液氦含量。可见,三者虽然看似瞬时发生,但仍存在先后顺序。在连锁反应发生后,首先回到平稳状态的参数为冷头温度,其次为压力加热平均功率和液氦含量。与冷头相比,压力加热平均功率器件更易产生不稳定状态,而且其恢复到稳定状态的能力也较差。因此,在Prisma 磁共振的设计中,可以重点关注压力加热平均功率器件的检测与校正。

图6 冷头温度、压力加热平均功率、液氦含量三者协同关系

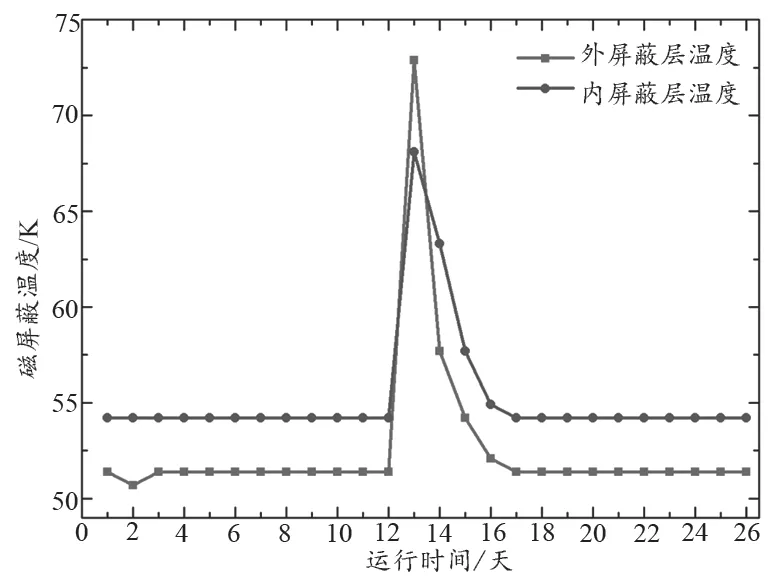

磁场屏蔽层起到磁场屏蔽和维护磁场均匀性的作用,在正常状态下,磁场内外屏蔽层的温度也要稍高于冷头温度[19]。通过读取温度传感器数据得到了磁场内外屏蔽层温度随时间变化的曲线如图7所示。可见,内、外磁屏蔽层的温度都随着冷头温度的变化而变化的,并且在第13天出现温度的极大值。所不同的是内、外屏蔽层温度的恢复呈现由高到低逐渐变化的趋势,即经过4 d时间,恢复到最初的平稳值51.4 K和54.2 K,最大变化量分别为13.9 K和21.5 K,远小于冷头温度的变化量36 K。可知,第13天的异常对冷头温度的影响较大,恢复时间也相对较长;对内外屏蔽层温度的影响较小,恢复时间也相对较短。由于液氦腔内的制冷部件为冷头,冷头对的内、外磁屏蔽层温度的传导存在一定的距离,传导过程中会造成温度的散失和温度的升降延迟。因此,磁屏蔽层温度总高于冷头温度,对超限的反应也相对较不敏感,这就造成了内、外屏蔽层温度恢复的渐缓现象。

图7 磁屏蔽层的温度随时间的变化

除了应用数据采集系统对液氦压力等Prisma磁共振物理参数实时监测外,本文还得到此台机器的扫描量和扫描方法等信息。Prisma在4月份每天的扫描量变化趋势如图8所示。从图中能够看出,正常工作日的检查量最高为44例、最低为30例,远高于节假日和周末检查量的最高23例、最低17例。通过计算,整个月份的总检查人数为948人次,每日平均检查人数为31.6人次。同时,我们也对扫描成像所使用的方法进行了统计,如图9所示,发现有472例的患者进行了普通扫描,占总扫描人数的50%,其它成像方式包括动态增强扫描、血管造影成像、常规弥散加权成像和化学位移成像分别占50%、31%、18%以及0.95%。从侧面反映出,这台Prisma磁共振的功能还没有完全得到使用,其所具备的软件包功能有待进一步开发。通过这些数据的获得,我们能对Prism磁共振的使用效率和功能配置进行分析,并以此对其新的功能进行配置开发和使用,从而达到最优化使用目的。

图8 4月份扫描数随时间的变化

图9 某月份各扫描方式占比

3 结论

本文已经对Prisma磁共振在运行过程中的液氦含量、液氦压力、冷头温度、压力加热平均功率和磁场屏蔽层温度等主要参数进行了实时监测,并对在此过程中出现的物理量偏离进行了详细的分析。液氦水平会因液氦压力和温度上升等因素出现总含量散失的情况,并在散失之后较长的一段时间内,液氦含量维持在0.3%的稳定波动状态。通过分析液氦压力、冷头温度、磁场屏蔽层温度和压力加热平均功率的异常,发现这四个物理参量密切相关,并且几乎同时报警。在出现异常之前,压力加热平均功率出现了0.1 W的下降,能够推断出现液氦压力、冷头温度等的异常可能由压力加热平均功率的异常波动导致。液氦压力和冷头温度的异常变化能在较短的时间内能回到初始状态,但压力加热平均功率和磁场屏蔽层温度异常的恢复需要相对较长的时间。另外,利用数据采集Aquiferre系统获得的扫描数据,对单月的扫描量进行了统计和分析,并对所使用的扫描成像方法进行了占比汇总,为后期Prisma的功能充分利用提供了数据借鉴。