水墨创造论

创造艺术/超越时代

时代往往是一个巨大的陷阱,于是讨论当代艺术的前提是超越你所处的时代,你的行为不依附于你所处的时代,不与其同步并保持距离,对其具有一种警惕。以确保自己独立思考,这种理智便是一种当代认知。

事实上,改革开放40年来的艺术实践及理论思考的积累,水墨的发展已经有了一个清晰的答案。“水墨创造论”是我对水墨发展做的一次梳理与论证的阶段性总结。首先,需要认清一个问题,无论这是一个最坏的时代,还是最好的时代,我们已然深深地陷在当下景观社会大杂烩的处境中。当下的学术研究或艺术创作,表面上多元其实隐含的是缺失前进方向、丧失精神追求、鱼龙混杂的大杂烩关系。而这种大杂烩的现实竟成为当下潮流,这就是如今的时代,也正因有如此经历更让自己明晰了时代与时代间的进程关系,辨清了一路上具有意义和价值的来龙去脉。

全球化是当今讨论任何议题都要面对的,这就要求我们必须以新的视角重新审视中国现当代艺术在改革开放以来这40年是怎样的路径,归纳起来有两条比较明确的线索:

一、在经历了20世纪“文革”十年浩劫后的“伤痕美术”到“85美术思潮”的走向西化,出现了一条模仿西方艺术史艺术的,以西方艺术方法论讲述中国故事的线索。80年代中期至90年代末社会政治、社会形态符号的“政治波普”“玩世现实主义”“公寓艺术”“艳俗艺术”“卡通一代”。这以后再没有出现更具有影响的艺术现象。

二、同样经历了“文革”十年,从“形式美”1到“85美术思潮”西化路线,从水墨出发以中国绘画史作为基本依托,沿20世纪三四十年代中西合璧之路模仿西方形式主义之后,渐而摆脱西化形式主义方向,以水墨作为工具的中国叙事。80年代初期至90年代末,从“现代水墨画”“现代水墨”“实验水墨”到新世纪“极多主义”2“念珠与笔触”3“意派”,4以及“存在艺术”5“觉知艺术”6的线路。

这两条线索从80年代发展至今,是完全不同路径的认识论和方法论。从两条线路的发展结果看,可以确认它们都具有向外开放的视野,但对开放的认知却不在一个起落点。第一条线索就艺术本体而言,是西方艺术史艺术的方法论关系,以中国社会图像构成在中国现当代艺术发展史上几种绘画风格的艺术样式。第二条线索与西方艺术史若即若离,但有着明确的现代主义的东方主义认知,这与日本“前卫书法”“具体派”“物派”,韩国“单色绘画”具有相关性,可以看作中日韩东亚线索的现代主义的东方主义路线。这条路径不在于确立怎样的艺术风格,重要的是呈现了中国现当代艺术的发展方向。

这不仅可以看到水墨发展的结果,更可以意识到从水墨出发的中日韩现当代艺术的关联性发展,可以视为东亚艺术共同体在建立现代主义的东方主义体系,如何走向当代艺术认识的发展方向,关键是这一东方主义并不单纯指水墨如何,而是打开水墨及任何媒介的表达。

现代性/当代/不只是水墨结论

厘清水墨的进程,就有了水墨发展每个阶段的结果及水墨结论,这个结论的价值不只是水墨的结论,而是如何认识艺术的结论。现代性、当代并不是纠结水墨,而是使水墨进入艺术问题对创造艺术的追问。在这个起点上我更愿意将中国、日本、韩国看作一个同源的艺术共同体来讨论水墨的发展进程,如此才会清楚我们能给予世界什么,以及我们如何向西方艺术史提问。

基于这两条线索,我们进一步追问:水墨何去何从?这也是对创造艺术的追问:

1.将前人开辟的传统书画之应物相形的书写笔墨视为不变的、永远真理的保守主义。从古代绘画到唐代诗人王维用“水”将“墨”渲淡,以“水法”“墨法”入画,墨分五色的文人画书写;到晚明八大、徐渭之书写笔墨的大写意;近代黄宾虹以形忘形的书写笔墨境界;再到20世纪三四十年代借洋兴中、西法中用、中西合璧之徐悲鸿、林风眠及之后齐白石大写意、张大千泼墨、泼彩;再到改革开放80年代中期普遍西化后出现的一场笔“墨中心主义”的讨论,一方面批评家郎绍君与台湾现代水墨画家刘国松革中锋用笔展开的激烈论争,另一方面持笔墨中心主义的批评家们力推当时在书写笔墨具有代表性的画家。事实上,书写笔墨路线的具象表现主义绘画样式,欧美的大师比比皆是,如果从绘画维度看是不可超越的。像蒙克、马蒂斯、毕加索、德库宁等有一大串大师名单,他们没有给后人留下任何可以逾越的空間。即使你用水墨媒介画到相似而又能如何呢?因此,表现主义最后的出路是与抽象艺术合流,进入康德的纯粹美学,剔除具体的形象及文学性情节。

2.途径千年中国传统书画乃至文人画应物相形的书写笔墨征途,至明末八大、徐渭的大写意,到近代黄宾虹书写笔墨的得意忘形,遗憾的是黄宾虹没有意识到自觉忘形,只差一步没有实现书写笔墨的独立价值。如果黄宾虹时代进入抽象艺术完成笔墨独立价值,艺术史的发展在此将是一个拐点。然而黄宾虹一步之遥却又后继无人,成为文人画书写笔墨的终结点。

“二战”后的日本则在“前卫书法”的领域下,其变革取得惊人的突破,最终井上有一成就于将汉字书法跃出书画实现了书写笔墨的独立价值,进入一种表现主义的抽象。这无疑是书写笔墨向抽象发展的拐点。在日本“前卫书法”“具体派”的影响下,20世纪50年代中期中国台湾“东方画会”“五月画会”的东方式抽象启开了水墨画现代性探索。60年代中期以后至70年代日本“物派”韩国“单色绘画”崛起,禅宗、水墨及笔墨性被携带。此刻港台及大陆几位抽象水墨画家萧勤、刘国松、吕寿昆、王无邪、赵春翔继续着水墨的东方抽象之路。

横在他们面前的问题是,能否别于西方抽象艺术,探索东方抽象的现代主义的东方之路。虽然他们没能完成这一课题,但努力了。

时间到了80年代,美国学者、哲学家阿瑟-丹托提出“艺术终结论”之时,中国“85美术思潮”的中西融合之现代水墨运动蓬勃兴起。随着90年代中期“实验水墨”群体另辟蹊径以中西之上的认知崛起,掀起了探讨走出水墨进入当代的艺术实践与理论研究,创造了一种别于西方抽象的水墨图式的当代表达。进入21世纪后,实验水墨又创造了以行为、装置呈现的“极多主义”“念珠与笔触”方法论,从而进入“意派”的讨论中。在对“意派”反再现论的重重质疑声中“意派”并未构成对西方艺术史的有效质疑。2015年之后以全球化视野沿中西之上的“存在艺术”“觉知艺术”的研究悄然启动,其目的是向西方现有艺术史及艺术发问,摆脱当下艺术创作一直处于瓶颈的现状。在我看来,瓶颈的原因是艺术史艺术对创造艺术的追问始终停留于语言的形式主义层面,预想通过身体或肉身的体验表达真实存在,指出创造语言不是艺术的核心价值。企图将水墨单纯地作为工具,通过方法或方式进入一种转换机制,成为艺术史中的艺术。

以上两条线索已经昭示着水墨发展的两种必然结果,也彰显出梳理此线索的切入方法。前者基于书写笔墨的结局,书写主义处于一种被搁置状态。其实,这是水墨画画种处于死亡的临界点。后者不再如以往那样简单地去拥抱西方,而是通过水墨画种的消亡,在现有艺术史抽象表现主义节点及后现代的关系上,面对如何突围语言的形式主义,构成提问的可能性,这一可能性就是通向全球化格局的创造艺术路径。这是不中断历史的且具有世界主义的路径。

现代主义/东方主义/艺术史中的水墨

只有将水墨纳入艺术史中讨论,才能认识水墨与艺术的关系,才能使水墨获得创造艺术的可能。从前卫书法、具体派、物派、单色绘画、实验水墨、存在艺术的东亚现当代艺术发展的现代主义的东方主义,看西方现当代艺术史是怎样建构现代主义的东方主义关系,印象派与日本浮世绘,野兽派与日本装饰主义绘画,抽象表现主义与中国书法,激浪派与禅宗。显然是两条不同路径的现代主义的东方主义,是形式主义与观念艺术两种方法论生成的。

从水墨出发的这条线路:水墨画由于是一种书写笔墨与绘画的关系,唯有进入表现主义这条路径。当书写与西方表现主义汇合,书写也就走向了尽头。显然,水墨的发展会走向抽象,但这并不意味进入抽象就可以解决问题,而是向抽象提问,获得穿越抽象进入艺术史的路径。

让水墨穿越抽象的起点是消解水墨画种,步入综合材料的“现代水墨”为第一步。1996年后掀起的“实验水墨”运动是第二步。这一步的目的是摆脱西方抽象绘画的现代主义样式,探寻现代主义的“东方主义”表达。于是,我再三强调实验水墨并非抽象水墨问题,而是呈现一种开放的立场和态度,其意图是对水墨的认知超越画种。将水墨、行为、装置、影像并置作为呈现表达的工具,我们可以从“物派”“单色绘画”的现代主义的東方样式中看到这种关系。事实上,当“实验水墨”生发了“极多主义”“念珠与笔触”的方法论,理论阐释上并没有跃出“物派”“单色绘画”几许,但实验水墨的艺术实践却远远超越了“物派”及“单色绘画”,已经挑战了西方艺术史艺术。

这里,我们简单回顾一下西方现代主义与东方主义的关系,印象派借鉴日本浮世绘,野兽派借鉴日本装饰主义绘画,抽象表现主义借鉴中国书法,激浪派借鉴禅宗。前卫书法关联着中国千年的书法及文人画,物派关联着意大利贫穷艺术与禅宗,单色绘画关联着欧美抽象主义、抽象表现主义及中国水墨。

中国绘画史的进程由于在晚明和近代及民国三次错过切入现代主义的最佳时机,到80年代中后期以现代水墨为开端,尤其是90年代中后期的“实验水墨”运动完成了现代主义的补课,这一补课与日韩相差30年。从这几层关系看现代主义的东方主义发展,是一个非常具有意义的话题。西方的现代主义隐含着与东方的关系—现代主义的东方主义。而中日韩的现代主义的东方主义,实际是一个同源的艺术共同体。那么,西方现代主义的东方主义与东亚现代主义的东方主义是一种并行关系,这种关系构成一种世界艺术共同体的整体现代主义关系。于是,突围现有艺术史艺术的发展是我们的共同课题。

由此,我们可以达到一种共识,如果从中国绘画史看水墨,这个水墨是建立在水墨画的画种基础上,也就是在书写笔墨的规范中演化,它是一个封闭系统。如果从整体艺术史进程看,就要从与日韩、欧美的关系中认识水墨。这个关系是从华夏千年书画及更久远的书法的演进与日韩水墨的发展,水墨的认识是逐渐抽离出来的。

我与实验水墨十年间的实践就是实现水墨转型,使水墨具有本身的媒介性、工具性、审美性。简言之,让水墨成为艺术表达中的一种带入关系,从而进入创造艺术的艺术史中。

在艺术发展进程中,创造艺术举步维艰,体现着艺术史艺术发展的困境。事实上,这是遭遇了一百年的困境,我们误以为塞尚将创造艺术推向创造语言的形式主义之路,使艺术一直处于语言形式主义多样性是有效的,忽略了对艺术核心价值到底是什么的追问。达达主义的出现,我们再次误以为杜尚横扫艺术本体是创造了奇迹,从否定绘画形式到现成品形式,艺术就这样走了一百年。什么都是艺术,什么都不是艺术;人人都是艺术家,人人都不是艺术家。艺术到底是游戏,还是对精神的追问。

终于,我在创作《指印》系列时弃笔、弃墨的,这一不是之是的图像清零启示了我,放弃图像就是剔除图像预设。弃笔的关键不在于如何背离毛笔,而是手指蘸水摁压的指印,通过肉身与宣纸的触碰获得那一刻的自我真实存在,让我跃出了所有关于水墨的思考。我重新面对萨特、海德格尔、雅斯贝尔斯、克尔凯戈尔的存在主义。我从一个新的维度反思并重新观看艺术史,显然,存在于时间性中的自我真实存在,打开了艺术史艺术一直对语言形式追问的死结,颠覆了我对现有艺术史艺术一直认知的语言的形式主义发展框架。从“指印”的核心关系看到指印不是单一地对形式的突围,关键是肉身之手的手指摁压宣纸的一刻,艺术家作为创作主体的真实我在。存在于时间性中的自我真实存在,实际上是个体人追问的一种存在价值,即人生存的核心意义及价值。这一点,显然是创造艺术的艺术核心的价值。

从这个角度我认识到现有艺术史是艺术家的自我存在史,那么艺术史艺术的艺术家又是如何表达自我真实存在的呢?其实,我们可以清楚地看到艺术史中的艺术并没有意识到追问创造艺术的核心精神价值,而是始终追问语言的形式问题。

回顾塞尚,当他面对古典绘画提出怎样画比画什么更重要,这一探求语言的形式主义本体论的现代艺术。杜尚似乎更为彻底,直接否定绘画这种艺术形式,用现成品完成艺术,以达达的前卫艺术观念瓦解艺术本体。事实上,杜尚根本没有给出创造艺术的逻辑,他以历史虚无主义的激进主义将绘画形式换成现成品形式。本质上仍然是形式主义。就这样,现代艺术的语言形式主义与前卫艺术的观念主义构成了欧洲艺术史进程的两种方法论,影响至今。这一百年来整个西方艺术史的艺术,都是这两种方法论的产物。这就是一百年来艺术发展的现实,对创造艺术的追问被语言形式的多样性所遮蔽,似乎艺术家们情愿被杜尚愚弄,早已忘记了对艺术核心价值的追问。解决当代艺术发展的停滞不前,唯有开启追问艺术核心价值的创造艺术才有可能使艺术获得发展,而水墨也只有放在这个全球化语境中寻求出发。2016年初“存在艺术”的研究启开了破解一百年来艺术发展新的研究方向,水墨被有效地携带于这场讨论中向前推进了一步。

书写终结/水墨画种论消亡

从水墨作为画种到水墨作为工具,从水墨画到水墨的发展进程其学术价值显而易见。从千年历史的传统书画改称为中国画、水墨画,伴随着历史及时代的变迁而变化:中国画(水墨画)→现代水墨画→现代水墨→实验水墨及创造艺术的艺术,构成一条具有问题性效率的链接及艺术发展史的逻辑。

水墨画种的消亡是一个不争的事实,它是艺术发展进程中学理、学术对艺术推进的必然结果,书写笔墨的终结自然是画种的消亡。

水墨作为水墨画画种千年的书画历史,从王维用“水”将“墨”渲淡,以“水法”和“墨法”墨分五色,起始于书画的笔墨进程,以宣纸、毛笔、墨、水的关系构建书写笔墨规范系统。从以书写为源头的应物相形之笔墨体系的文人画路径,直到明末八大、徐渭的大写意至近代黄宾虹的得意忘形的书写笔墨抵达书画巅峰之后走向了衰败。主要体现在黄宾虹成就之后,这条线索再没有出现具有创造性的画家。在我看来,黄宾虹的笔墨线索最有可能进入水墨现代主义,最可能走向抽象。假如如此,中国的水墨现代主义至少前提半个世纪。

之后徐悲鸿、林风眠到齐白石、张大千、潘天寿等均没有达到黄宾虹的成就。就是说,书写笔墨的成就在中国绘画史既是开始也是结束,换言之,书写笔墨没有走出中国绘画史。

“二战”后日本前卫书法的井上有一的书写笔墨实现了笔墨的独立价值,使书法及书画的书写笔墨走出原本的价值体系,与美国抽象表现主义相会。这是水墨走向现代的重要转折点,中国的水墨画受到日本具体派、前卫书法的影响开始走向抽象绘画风格。20世纪50年代中国台湾“东方画会”“五月画会”的萧勤、刘国松等开始探索东方抽象的彩墨画。

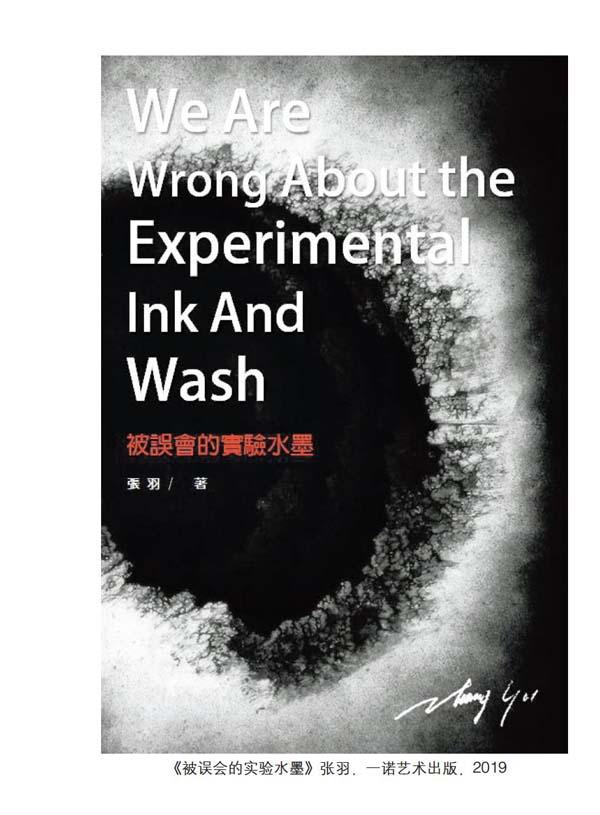

水墨在中国大陆的转折是从20世纪“85美术思潮”开始,1985年李小山的“中国画之我见”的中国画穷途末路,激起现代水墨画运动。随后的现代水墨对综合材料的引入动摇了书写笔墨水墨画画种的边界。1996年是一个根本性的转折点,张羽策划的“走向21世纪的当代水墨艺术研讨会及作品观摩展”在广州召开,钱志坚提出“水墨画消亡论”。71997年实验水墨崛起,将行为、装置、影像带入水墨表达中,这使王维开创的水墨画渐渐地逼向尾声。虽然,書写是20 世纪以来东方与西方都在挖掘这一贯穿古今的亚洲源头的元素,无论是西方现代主义的东方主义,还是东方现代主义的东方主义,书写及笔墨语言的形式主义探讨都已完成了历史使命。

在实验水墨决定走出水墨画种离开千年书写笔墨僵化固守的戒律,不只是书写笔墨的水墨画无力表达当代诉求而结束,还有其丧失了艺术发展的效率,画种也就必然消亡。画种的消亡实质是取消书写作为水墨的中介,而解放水墨自身的直接承载价值,也就释放了水墨媒介物质属性的价值,使水墨自身获得创造艺术的源起,从水墨的原点思考创造艺术。使“水墨不等于水墨画”获得水墨的水+墨8之和或分离,作为自由的物质被选择,可以在新的需要下产生重新观看的表达。行为、装置及其他方式可以自由转换水与墨进入创造艺术的表达,水+墨之和或分离带来的是我们对创造艺术的重新思考,我们在经历了水墨概念三十余年的多次反转之后,终于清醒地理解水墨转型中何为水墨的意义。

边界的取消,水墨不再是固定在狭隘不变的一种工具模式,而是可变化的动态关系,可以随时被表达携带进入作品。水墨从而真正意义上获得参与世界的对话,暗喻着寻求切入西方现有艺术史艺术提问的可能。

进入21世纪的弃笔、舍墨之“零媒介”9成为认识、表达的新话题,水墨不等于水墨画成为现实。从水墨画到当代艺术的进程,结束了千年以来水墨只作为画种的时代。

观念之后/唯水墨成为艺术

观念之后,水墨离开了毛笔、离开了平面、离开了架上、离开了千年的水墨画种。从此水墨被行为、装置、影像带入当代艺术表达中,开始了水墨新的篇章。2000年后,我再次弃笔以行为呈现《指印》,随即弃墨只蘸清水摁压指印,既剔除了毛笔与宣纸的关系,也剔除了墨与宣纸的关系,只余下创作者作为主体的肉身与宣纸的真实存在关系。最终超越平面、超越水墨、超越绘画、超越抽象。2004年刘旭光以影像呈现《墨滴》,通过高清摄影机记录滴在过滤纸上的一滴墨水,从光韵的墨珠到墨色干枯的墨质变化。2013–2016年,我以行为装置呈现《上水》,艺术家用一把水壶将水上满一万只白色瓷碗内,随后水在自然中蒸发,自然的雨水再为其上满,再蒸发,循环往复生生不息。这不仅反映以开放的思想面对未来,关键是何为全球化视野下的认知观念。

综上所述的整个历程,都是围绕着水墨如何创造艺术演进的。事实上,让水墨成为艺术的关系建立在西方艺术史、东亚艺术史、中国绘画史的三重关系上。通过对这三条线索的线性梳理,再将三条线索重合起来看。再将中国书法史、中国绘画史看作中日韩艺术发展的原点,就有了将东亚现代主义的东方主义之东亚共同体的成果放在西方艺术史中观看,这显然是西方艺术史不能覆盖的成果。

水墨画的消亡与西方绘画的消亡虽然有着不同的线索及关系,但都证明了单一媒介的艺术形式表达无法承载当今世界发展的丰富性、复杂性,难以创造出新的艺术。当我们认识了现有艺术史是一部语言的建构史,而语言的形式主义早已无法前行,就是说语言的形式主义是艺术发展的死结。当然,我也认识到现有艺术史是一部艺术家自我存在史。那么,艺术史艺术又是怎样呈现自我存在的呢?我要问的是自我真实存在的艺术在哪里?我想《指印》的答案是明确的。这将关系到我们应该为世界提供怎样的艺术认知,我们能否突围现有艺术史。

总之,世界的演化改变着我们的思维、认知及观看,观看的视觉逻辑已从二维进入多维的时间与空间。多维的视觉逻辑迫使水墨唯有成为一种动态的可变化的工具,带入创造艺术表达中的有效生成机制中。换句话,当水墨拒绝了二维关系,水墨自身必须获得再生关系,唯有让观念将水墨带入转换机制使水墨再生。简言之,水墨唯有成为艺术问题才是问题。我相信会有不少人对“唯水墨成为艺术”感到疑惑,水墨不是艺术吗?这个疑问恰恰是打开视水墨为艺术的误解。事实上,水墨只是汉语区域的一个具有文化关联的媒介代码,与艺术没有实质关系。水墨成为艺术需要置入一种转换机制,传统书画是以书写作为中介进行转换的。对创造艺术而言,视水墨为艺术其实只是一棵救命稻草。

结论:“水墨创造论”即解构水墨的创造论—艺术创造论。换言之,水墨创造论并不是水墨一定能够创造奇迹,而是水墨画种如何消亡才是讨论创造艺术的前提,如果水墨不能创造新的艺术呈现,水墨也就自然消亡。

吴冠中.绘画形式美[J].美术,1979.5.

见“中国极多主义”艺术展,高名潞策划,北京,中华世纪坛艺术馆,2003.

见“念珠与笔触”艺术展,栗宪庭策划,北京,798“东京北京工程”画廊,2003.

见“意派:中国抽象三十年北京观摩展”,高名潞策划,北京墙美术馆,2007.

见“存在艺术”项目研究展,张潇雨策划,北京,798“第零空间”画廊,2016.

见“觉知超限:觉知艺术—对存在与时间性的言说”,张羽策划,上海,明圆美术馆,2019.

钱志坚.假设的可能性—现代水墨画的虚拟状态[A].张羽.二十世纪末中国现代水墨艺术走势[C],第3辑.哈尔滨:黑龙江美术出版社,1997: 138-139.

胡震.张羽—念力-心印[J].张羽. 艺术:做我自己—张羽访谈录[C].长沙:湖南美术出版社, 2014:336-371.

巫鸿对话张羽“零媒介:水—由水墨引发的思考”[A].张羽.基本原来:张羽视觉进化论.北京:中国文化艺术出版社, 2017:339-371.