外文研究:命题与构思

黄忠廉

广东外语外贸大学

【提 要】命题是论文、专著和项目的灵魂,好题目力求准确、简洁和新颖,能示文章之精华,得文章之要旨,讲究草拟之艺术。构思则是题目按其构成要素及其关系的逻辑化拓展,先从审题开始,回溯炼题过程,呈现为文章的纲目,再充以思想观点与材料,便可将一篇文章完形。

1.引言

“文章千古事,得失寸心知。”(杜甫语)当下外文研究论文质量不高者,除内容外,写作基础训练不够也是一大原因。文章要写得漂亮,立题、展开与收尾仿佛是抬头、挺胸与收臀,才是最佳的文章站立正姿。换言之,好文章结构佳,如龙头、猪肚与凤尾。书文的写作环节由命题、构思、阅读、撰写和润色五阶段构成。何时萌生写作念头,不好说清,或起于闲暇,或起于阅读中的启发,命题与构思占时约20%;为写作而阅读所占的时间最多,约占50%;而真正撰写的时间约占20%;修改润色约占10%。文章好坏,起步于命题与构思,好题启动精构思,巧思绽放好题目。

2.命题的相关问题

题或标题又称题目。许慎《说文》解释:题是额,目是眼。要求醒目,显眼,且带有总纲的意思。标题看一眼,能捕捉内容,因此文名、书名、项目名,都有讲究。

2.1 命题的艺术

当下文章,尤其是外语界的文章的标题越来越模式化,越来越冗长。究其因,对标题不太了解。拥有值得研究的问题,得拟一个相配的好标题。多少真知灼见毁于文不对题。好标题便于审读,适于接受,利于传播。好标题,简、准、明,即用最简结构和最精炼的字,避免歧义或疑问,立意鲜明具体。比如“外文素质教育研究”,太宽太泛,因为缺乏特定的问题,只有化一为多,将可写成专著的题目改成其中某章节的题目,才是单篇论文的题目,如“外文素质教育实施效果评价”“外文素质教育理论基础研究”“外文素质教育政策演变”等。

文章大气始于标题。标题或三五字,或数十字,凝练贴切,构思新颖,读罢令人赏心悦目,回味无穷。喜怒哀乐可察于眉宇,态度和感情可藏于字词。题目如人目,要求晶莹清透,应把最重要的内容融入其中,编辑和读者能从中判断文章之精华。艺术标题,平添魅力,因此,要讲究拟题技巧。

凝练而不冗长。凝练简洁明快为首选,能提高可读性。题好一半文,画龙点睛,满足多数人的要求。题目过长,易绕,不易辨清,过目就忘,如《篇章:情景的组合》(徐盛桓1990)。

直接而不晦涩。内容质实而不空泛,用字通俗而不生僻,表意直白而不迂回。去繁琐,避古奥,戒饶舌,更要力避文不对题,如《辨义为翻译之本》(王宗炎1984)。

准确而不含混。措辞严谨,定位准确,清楚地反映研究内容的层次,从小到大,从局部到整体,直至学科建构。慎用“A对B的影响研究”类含混之题,如《旧学商量加邃密——赵明对20世纪中国文学接受俄国文学模式的考察和文化阐释》(查明建 1997)。

新颖而不老套。标题少用熟词熟语,冠以“论、试论、探讨、反思”之类,显得呆板单调,尤其是滥用“论”字,形成了公式与刻板,论文标题缺乏生气,如《索绪尔:绕不过去的存在》(潘文国2013)。

形象而不枯燥。标题贴切生动,形象新颖鲜明,有生气而不呆滞,既能彰显文章之精华,又能通行于业内,让读者如临其境,如见其形,如闻其声,过目难忘,如《庞德:作家的保护神》(蒋洪新1994)。

通俗而不媚俗。好标题精彩有看头,高端大气有品位,熟而不俗,论文见名识品味,同行一看就明白研究什么,如《何为叙事的“隐性进程”?如何发现这股叙事暗流?》(申丹2013)。

系统而不分散。各级标题能突出文章的大小论点,读者据之能迅速地捕捉文章的内容,于长文尤其有效。标题如路标,是“文“标,最好立二三级标题,可以举纲张目,突出中心,让人明白易懂。标题显示各层思想观点,用不同序号区分,如“1、1.1、1.1.1”。同级标题可能有多个,用同一语法形式为好。

2.2 标题的凝炼

标题应明确醒目,定义属性清晰。好标题,有思想,或本身就是判断,含有鲜明的思想,此类不多见;或含有判断,稍作思考,即可领悟鲜明的观点,比如“中国人学外语的独特优势”,虽为短语,却含有判断,即“中国人学外语具有独特优势”“中国人学外语是有独特优势的”等。论文的标题有画龙点睛的作用,应与文章的内容非常贴切,这点往往不受关注。有的标题过大,有的又过于小,过大则需缩水,过小则需扩容。

过大或过繁的标题,往往是范围过大,涉及内容过多,结构过于繁杂,就需要趋简提炼,以求明确。比如笔者指导硕士生张小川炼题的过程:1)汉译过程中汉语译文里一量名结构研究及翻译研究:点太多,不集中,不凝炼,有重叠;2)汉译一量名结构现状、问题及翻译策略研究:太长,不能什么都放在其中;3)汉译一量名结构现状与翻译策略研究:策略可入题,也可不入;4)汉译一量名结构研究:更具概括性,像题了;5)汉译“一量名结构”研究:专有名词宜打引号。

过小或过简的题目,往往是范围过小,涉及内容过少,结构过于简单,产生模糊或歧义,就需要趋繁提炼。一种具体的提炼方法就是将选题的关键词列出,再从关键词组合成标题:即作者将所想内容用关键词凝练出来,以此为基础,尝试各种组配,以突出主题。如关键题有:全译+俄译汉+增译+体系+理据+研究/探索,指导博士论文选题过程可按几步走:1)汉译之增译研究:增译可以现于全译与变译,都做吗?其他语种的汉译也涉及?2)俄译汉全译增译研究:带三个“译”字,需提炼;3)俄汉全译增译研究:减少了“译”字,但“全译”与“增译”的关系层次不明;4)俄汉全译之增译体系研究:明确了“全译”与“增译”的上下义关系,同时增加了研究的目标是创建增译体系;5)俄汉全译之增译系统研究:改“体系”为“系统”,有双重意味,一是建立增译系统,二是以系统论方式研究增译。

二级标题的提炼,尽量用共性词语和上下义关键词作题,以保证主题的贯通;题中一般带专业术语;做好相应的归类,保持层级、类别等的一致性,如在视觉、听觉动词语义研究立为两章的标题之后,将“嗅、味、触觉动词语义研究”立为第三章,不如立为“其他感知动词语义研究”具有概括性。

2.3 标题的认读

读文的顺序依次为:扫标题、读摘要、览全文、精读文。首先闪入眼帘的若是好题,就启开了续读的关键。由此倒推,论文写作定题之后,还需训练通常所说的“审题”,确切地说,应是再次“认题”,因为前面有炼题过程,现在要以题目为起点撰文,就需重新回溯提炼题目的过程。“审”本意为“关在房子里问”,审题是识别和辨明题目之意,辨别题的内涵,要求写什么,选择写什么。

由题目内涵逐字分析题旨,突出思辩性。多结合具体文本深入解读,不断长进,便能提高思辨能力乃至理论水平。如何认题?以“留给明天”为题,大致可分三步走:1)剖析题目,说文解字。明,“日月朗照”之意,引申为暗夜日出,天大亮,新的一天开始,有“下一时段”之意。留,“保存”之意。给,本是“赐予、给予”之意,后有明确的受者。2)分析构题成分有机组合的内涵。将上述三词前后贯通,体味到“留”是意识自觉的行为,所以“留给明天”指人自觉抓住今天,将某一事物留存至明天或未来。从今天到明天紧密流逝,明天乃今天之延续,今天蕴育明天,明天承继今天;今天所作所为均关乎明天。3)发掘题目背后的意义。“留给明天”,实为从明天反向关注今天,即从“今”“明”关系反观事物的今天,把握今天,由明之期待审视今当所留,拿什么留给明天。

又如,拙文《外译学管论与外译详解》(2020),宏观地考察整个对外翻译学,其核心是“外译(对外翻译)”。如何认读?外译学的特点就在于“对外”,不妨从“外”角认读外译:1)与传统外译汉相反的逆向和与由外向内翻译的主流相反的逆流的外在特征。2)与“内译”相对应的外译在方向、主体、客体、受体、工具、目的、行为上的本质特性。3)以母语为参照考察“外”,从国际看,国际不等于语际;从族际看,族际不等于语际;从符际看,目前仍以“语际”为主;从语际看,外译指从母语译作他语或非母语(包括外族语和外国语)。4)由个性走向共性的考察“外译”术语化过程。第一,个性指称,即指称由具体某一语言外译为另一语言的单向行为,如“汉译英/俄/……”。第二,特性指称,即指称由某一语言外译为某类语言的单向行为,如“汉译西/东/外……”;指称由某类语言外译为某一语言的单向行为,如“中译英/俄……”;或指称由某类语言外译为另一类语言的单向行为,如中译西/东/外……。第三,共性指称,即指称由某母语外译为非母语的单向行为,不再由语种、语族、语系等关系概念出发,而是取国界、操语言者的身份、民族等视角,现常用与“译入”相对的“译出”,如“母语译成他语、外译、二语翻译等”指从自己的母语译成其他民族语言的行为。

2.4 标题与转引

引文行为有多种,比如他引、自引、伪引(引而不用)、漏引(用而不引)、负面引用(不同意所引文献)等。学界引文指数有时也失真,不同学科研究规模各异,不同国家或地区的引文能力也不同。因此,引文指数评价和专家评议要结合起来,互相补充(袁毓林2014)。撰文著书,不必为引而引,但希望有引用率也是正常的动机,这首先就关涉标题。

标题不仅是论文的眼睛,在现代社会更是最普通的索引对象,常用来计量学人发文量及被引率。若想文章被转被引,多选学界比较关注的重大、重要、前沿和热点问题,突显学科、理论、思想、观点、概念、方法、史料等方面的创新,常能从标题上定位于中观或宏观的文章,偏、窄、过专的文章或因缺乏普遍性而被忽略,交叉研究、跨学科研究、综合研究、比较研究、外来理论和经验的本土转化研究类文章,甚至是综述文章,其标题常受青睐。比如,笔者与孙瑶用近两年时间合作完成了《语篇翻译语域三步转化观》(《现代外语》,2017/2),后来全文转载于人大复印资料《语言文字学》(2017/7),文章的题目就历经了由粗到精、由泛而准的提炼过程:1)语域理论视角下语篇翻译层次→2)语域与语篇翻译层级观→3)语篇全译语域三步转化观→4)语篇全译的语域三步转化观→5)语域翻译三步转化观→6)语篇翻译语域三步转化观。第一次用了自己都不赞赏的“A之下B”研究模式。第二次避用了前述模式,但用了“A与B”研究模式,关系未挑明。第三、四次调整了语域与语篇的前后关系,同时进一步明晰了偏正关系,突出只研究全译。第五次为求简,将“语篇”去掉;因编辑部反馈审稿人对全译的看法,干脆就采用常规的“翻译”。第六节仍想点明语篇翻译是研究对象,研究焦点是功能语言学语域理论视角下的三步转换观。

题目要巧立名,适当考虑转载与引用,如何让更多人所使用,如何扩大受众面。读书觉得有收获,才会引用;书文写得好才被转载,二者均落脚于标题。标题及其体系能揭示内容和主要观点,还反映内在体系和结构。标题拟制要求准确,能准确地概括其中心内容和观点;要求简明,文字简炼醒目,忌繁复冗长和故弄虚玄。比如,2018年与博士后方仪力合撰“跨学科翻译研究的起点与途径——兼评《翻译之“应该”的元理论研究》”,后提炼为“跨学科译学研究:聚焦整合催新见——兼评《翻译之“应该”的元理论研究》”,旨在突出跨学科研究中如何聚焦、整合和出新思想。听取编辑部意见,考虑到如何更加学术化,将七言“聚焦整合催新见”融合为两个四字格,体现为并列关系,得“跨学科翻译研究:问题聚焦与视野整合——以《翻译之“应该”的元理论研究》为个案”,其本质性变化是将标题由书评型升为原创型,而对跨学科研究之作的评价变成顺带或案例。最后编辑部调整主标题,定为“翻译的跨学科研究:问题聚焦与视野整合——以《翻译之“应该”的元理论研究》为个案”;如此一来,翻译研究只是跨学科研究的背景,彰显的是跨学科研究的规律,焦点更突出,问题意识更强,应该更受读者欢迎。《湖南科技大学学报》(社科版)2018年第2期刊出之后,旋即被《高等学校文科学术文摘》2018年第3期“学术卡片”摘录。题目很大,似乎是为了抢眼球,将来也最能进入检索,常见有些小刊物有大标题文章,查文一看,原来空空如也。题为文立,还是切合为好。标题与检索有关,命题宽泛,便于进入索引领域;命题太专太窄,会影响问世与转引。如写小语种文章,可不标明语种,即使在本语种杂志发表,也不必。如果是小语种的论文,充分利用二外的作用,不妨将文章用例扩至多语种,研究共性问题,扩大文章的发表园地,提高引用率。

3.构思的相关问题

定题是发现问题,构思便是寻求解决之道。论文写作从构思入手,构思是论文写作的第一阶段。学术论文比较规范的格式一般包括标题、作者、单位、摘要、关键词、前言(绪论或引言)、正文(论证)、结论、致谢、参考文献、图表、注释等。构思初稿时,尽量按统一格式设计,以便随时根据不同载体选择相应的体例格式。构思的核心是前言、正文和结论。

3.1 构思与结构

学术论文旨在表达被解的未知、对某个问题的新识。既分析又综合所得的新认识,经文字输出,由“识”成“文”,其主题、结构、篇幅均以表达新见为指归,新认识应是文章彰显的主题。常见有的文章空洞无力,究其因,无外乎或强说愁、扯西东、堆陈词,或挤牙膏、凑字数、无中心。有的内容贫乏,无话可说,或思路未开。写作得理清思路,作者思想模糊混乱,读者不可能明其所读。框架整体构思是研究训练的高层要求,框架整体推进,可以训练宏观和高度。做小题相对容易,做大题不容易。

构思一般遵循选题、命题、分析和解决问题、得出结论的程序。构思浮现于脑海,结构跃然于纸上。思路有助于文章布局谋篇,搭建框架。文章构思最好不要起笔就从他人理论入手,陷入他人思路甚至套路,否则难抒己见。可由事实出思路,建立自己的框架,再参考各种理论,修正观点,时时别忘以己为主,立好自己的根,广浇他人的水,稳抓构思的主权。

思路转为结构或提纲是论文阶段性与发展性的统一,局部性与整体性的统一。将思路各阶段凝炼为系列概念,组成概念系列,便能以简驭繁,把握文章脉络。展开思路,实为概念的划分与展开。好文章都是善于展开思路的。记叙文按时间、地点、条件、方式、对象等思路展开;说明文按类别或种类思路展开;议论文按分论点的确立、更多是从概念内涵的并列式或层进式展开。目录乃文章骨架,反映结构与思路。单篇写作时不妨另设目录,方便宏观审视;学位论文、专著、项目更应专设目录,打印出来,时时修改。写作结构或提纲与构思有时程序上刚好相反,会从结论始发组织材料。

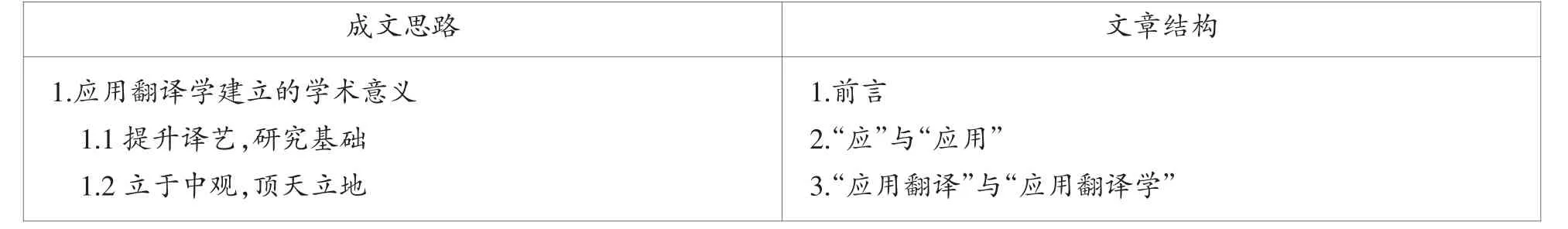

论文优劣与否语言固然重要,更重在思想,而思想的呈现又在于构思能力和组织能力。论文框架突显为结构,是全文各小节各小点固定的连接方式;而论文的构思隐形为思路,换言之,思路是论文的运行结构,是全文各小节各小点互动的方式。“以文字为元素组成的系统也有这两种结构,章、节、段落的设置是框架结构,能够直接把握到;运行结构(作者创作的心路历程、精细安排等)则是在作者创作过程中形成并发挥作用的,作品完成后大多被当做“脚手架”拆除了,但核心部分被蕴藏在框架结构的背后而得以保存,读者须用心阅读才能有所领略”(苗东升2007:32)。“从特殊经验转向论证的转变即是从‘实际上是怎样’,转变为‘应当是怎样’,从实然转向应然”(陈嘉映2011:205)。比如,笔者与信娜所撰《应用翻译学创建论》(2011)实际成文的思路与所显示的框架结构基本相反(见下表):

思路与结构对比表

1.3突出问题,孕育创新1.4分立深究,旨趣高远2.应用翻译学的建立2.1可能性2.2可行性2.3可观性2.4可持续性3.“应用翻译学”与“应用翻译”3.1应用翻译学3.2应用翻译4.“应用”与“应”3.1应用翻译3.2应用翻译学4.应用翻译学的建立4.1可能性4.2可行性4.3可观性4.4可持续性5.应用翻译学建立的学术意义5.1提升译艺,研究基础5.2立于中观,顶天立地5.3突出问题,孕育创新5.4分立深究,旨趣高远6.结论

当时构思时,觉得有必要建立应用翻译学,社会需求自不必说,仅从其建立的学术意义方面就列了4点。再从学科建立自身看,具有可能性、可行性、可观性和可持续性。接着需要确立何为“应用翻译学”,其核心又是“应用翻译”,进而追索何为“应用”,其根词又在于“应”,需要说文解字。最终的成文结构则是倒过来,再加上前言与结论,论文至此完形。

3.2 构思与材料

论文写作要重点突出,若面面俱到,则都未说透,缺乏深度。面对丰富的材料,巧思还得巧安排。而材料不外乎三类:1)已有知识,即旧知,来自教材与专著;2)前沿知识,即新知,来自近期报刊;3)自己研究所获心得,尚未公布于世。一般而论,论文中自己研究所得应占80%左右。写作应从结论出发组织材料,尽可能少用已有知识,摘要引用前沿知识。

正规的学术论文最好采用树状结构。树干是论文的主论点,树枝是各分论点,二者长成了文章树,树枝再分枝,构成了多层系统,论点树的形成就是论文构架的形成。所以只有产生了结论,产生了论点树,论文的连贯性和逻辑性才会形成(李怀祖 2011)。

准备论文,材料看杂了,越看越多,无所适从。有两种情况,一是把本定为简单的问题做大了,越大越分叉,所以问题变大了,是好事,那就将小叉当作大叉再分,再长大,独立成多篇论文。二是把本来很大的问题当作小问题混在一起说了,那就要泾渭分明,汉江与长江分而治之。总之,此时的糊涂是高级糊涂,继续往前走,自然就可以分开分清,越做越大了,由混沌而清晰是研究的必然趋势。

以学位论文为例,其整体构建中材料的填充过程为:1)绪论。包括研究目的、意义、方法、研究对象(概念界定);2)综述。依据内外、上下逻辑关系综述研究现状,附加简评;3)研究问题。陈述现象与事实,填充实践语料,将存在的问题归类;4)解决对策。包括具体的处理策略与方法;5)理论依据。从解决对策中总结原则与规律,依据学缘关系,借助不同学科理论,提升高度,填充理论材料,可以简要附上自己的观点;6)结论。

框架尽早搭建,好处有:逐步清晰思路;总体框架易于发现局部问题;可以整体地与人交流;框架已具,理论、事例和材料、心得札记就可以各得其所,各安其位。

3.3 构思与炼纲

善于列纲常炼纲,好处多多。不断构思,落脚于提纲,用各级标题反映要写的内容。随时思考是否离题:未离,如何强化;离了,拨乱反正,或推倒重来。不要试着一次成稿,全文并非都是一次性从头至尾而成的,想法最多最易落笔者先写,会促进最难的写作。纲要荟萃了思想的火花,也是亮点、文眼和新见解。纲目之下附有思想观点、主要材料、关键文献等。学位论文纲要的每一板块几乎可成一篇宏文,纲要平平,难出佳文。

学术写作不列纲,提笔就写是不良习惯。几百字没问题,几千字还勉强,几万字就难了。必须先列纲,反复炼纲,再充实完善,以求思路连贯。平时多及时做总结,阶段性成果心得可成文,适时发表。最后将其有机缀合,便成大论文或学位论文,甚至是专著。只有细化到四级甚至五级标题,才知自己的神经末梢敏感与否,才会有真实的反应,才知什么该写不该写。一路走,一路回望,才知来路直与弯,才知去路的方向。纲目常改才常新,促进思维缜密,直至定稿,才算完美收官。炼纲还可与综述同行。综述文献,一边入综述,一边入纲目,入正文,会越做越丰满越有劲头!所读的理论与实例材料及时入文,否则新鲜感一过,再找感觉就难了。

注重列纲与炼纲,也是提高效率的方法(于根元2004:160)。炼纲就是由繁而简的过程。英国奥卡姆地区哲学家威廉(1285-1349)认为若无必要,勿增实体,即力求简化,不节外生枝,不胡乱联系。本来简单,却搞得异常复杂,往往难见效果。研究多半是小题大做,构思却需复杂问题简单化。惟恐稍有遗漏、总是面面俱到的思维模式制约了解决问题的理论深度;全面式肤浅代替片面式深刻,有些得不偿失。为求全面,却失了太多的真知!奥卡姆剃刀化繁为简式思维就是消减次要的过程,次要的牵强的冗余的问题被删掉,唯留真正要解决的问题。讲究思维的经济性,与其样样抓样样差,不如只解决亟待解决的问题。面对纷繁的思绪和选择,只有简化,才能集中;构思不赞成大而全,却可在大而全的背景下构思小而全,以免耗散了时间与精力,资源与资金,宁要片面式深刻,而不要全面式肤浅。

框架修改便于整体推进,更能一览众山小,可训练宏观与高度,这是对博士的最高训练之一。框架最好打印出来修改,机上修改无痕,即使有了修改符,但也不如纸上修改直观,可以摆在面前,前后直观比较。

4.结论

命题是一门学问,有讲究。外文界要向文史哲界学习命题艺术,讲究拟题技巧,以增强其文化底蕴,彰显自己的思想。好题目本身就能引起关注,有助于文章转引与传播。一旦定了题目,便可进入审题阶段,回溯提炼题目的过程,以此勾勒文章的写作思路。而构思则是通过环环相扣的论证过程,一步步地搭建论文的框架,将旧知、新知和自己的心得作为材料补入框架,充当血肉。整个构思最终以纲目呈现出来,百改不厌,以此反作用于题目的提炼和思路的修正。