中国茶园主要害虫生物防治控研究进展

李飞 杨丹 郑姣莉

摘要:化学农药防治茶园主要虫害效果迅速,然而其滥用所带来的“3R”问题直接影响茶产业的可持续发展。随着茶叶质量与安全问题日益受到关注,生物防治作为害虫综合治理不可缺少的组成部分,在茶园害虫防治体系中有着广阔的应用与发展前景。概述了中国茶园主要害虫的发生及其为害特征、茶园主要虫害生物防控的应用研究,总结了茶园主要害虫生物防治存在的不足,并对茶园主要害虫生物防治提出了展望。

关键词:茶园害虫;生物防治;可持续

中图分类号:S435.711 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2020)10-0005-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.10.001 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Abstract: The effects of chemical pesticides on controlling main tea pests is rapid, but with its abuse use, the “3R” problems has produced directly affecting the sustainable development of tea industry. With the tea quality and safety issues are increasingly concerned, biological control as an indispensable part of integrated pest management has turned into a broad application and development prospect in the tea pests control system. The occurrence and characteristics, the application of the biological control, the drawbacks of the biological control are summarized, and the prospect of the biological control of the main tea pests are put forward.

Key words: tea pests; biological control; sustainable

生物防治是害虫防治中不可缺少的一項重要措施,尤其是农业农村部提出“到2020年农药和化肥使用量零增长行动方案”,要加大推进病虫害的绿色防控,实现减少农药和化肥的使用量,生物防治在害虫综合治理中的地位和作用更加重要。随着人民生活水平不断提高,对茶叶品质也提出了更高的要求,而茶叶的优质高产一直受到害虫的威胁,施用化学农药进行化学防治是一种有效措施,但其长期大量的施用又会导致害虫抗药性、害虫再猖獗和茶叶农药残留问题,同时也给生态环境带来破坏。因此,积极开展茶园害虫的生物防治,或与其他防治措施相结合进行茶园害虫防治,将有助于减少农药对环境的污染,保障茶叶产品质量的安全,实现茶产业的可持续发展。

1 茶园主要害虫发生及其为害特征

全世界茶树害虫有1 000余种,中国有840多种[1]。茶树害虫种类繁多,为害方式也多种多样。按取食方式和为害部位,可将茶树害虫分为四类:吸汁型害虫、食叶型害虫、钻蛀型害虫和地下型害虫[2]。吸汁型害虫主要为同翅目蝉类、虱类、蚜类以及螨类,刺吸茶树叶片和枝干的汁液,破坏植物正常生理生化代谢,有些害虫类群还会同时分泌蜜露,招致烟煤病;食叶型害虫以鳞翅目的蛾类和鞘翅目的象甲类为主,多以幼虫咬食茶树芽、叶等组织,虫体数量大、食量也大;钻蛀型害虫主要为鳞翅目和鞘翅目的幼虫,钻蛀枝干和在果实中取食;地下型害虫主要为蛴螬、白蚁、小地老虎等,取食茶树根部。

中国茶区常发害虫有20~30种,主要以吸汁型害虫小贯小绿叶蝉(Empoasca onukii Matsuda)、黑刺粉虱(Aleurocanthus spiniferus Quaintanca)、茶蚜(Toxoptera aurantii Boyer)、茶黄蓟马(Scirtothrips dorsalis Hood)和茶橙瘿螨(Acaphylla theae Watt),食叶型害虫灰茶尺蠖(Ectropis grisescens Warren)、茶毛虫(Euproctis pseudoconspersa Strand)和茶丽纹象甲(Myllocerinus aurolineatus Voss)为害严重[3,4],若在其发生期不采取有效的防治措施,则会在短时期内影响茶叶品质并造成茶叶产量的严重损失。

2 茶园主要害虫生物防治的应用研究概况

害虫生物防治是指利用生物有机体或其代谢产物控制害虫的方法[5]。目前,生物防治技术不仅包括以虫治虫、以微生物治虫、以植物治虫,还包括昆虫、微生物和植物的代谢产物治虫等防治措施。

2.1 天敌节肢动物防治茶园主要害虫

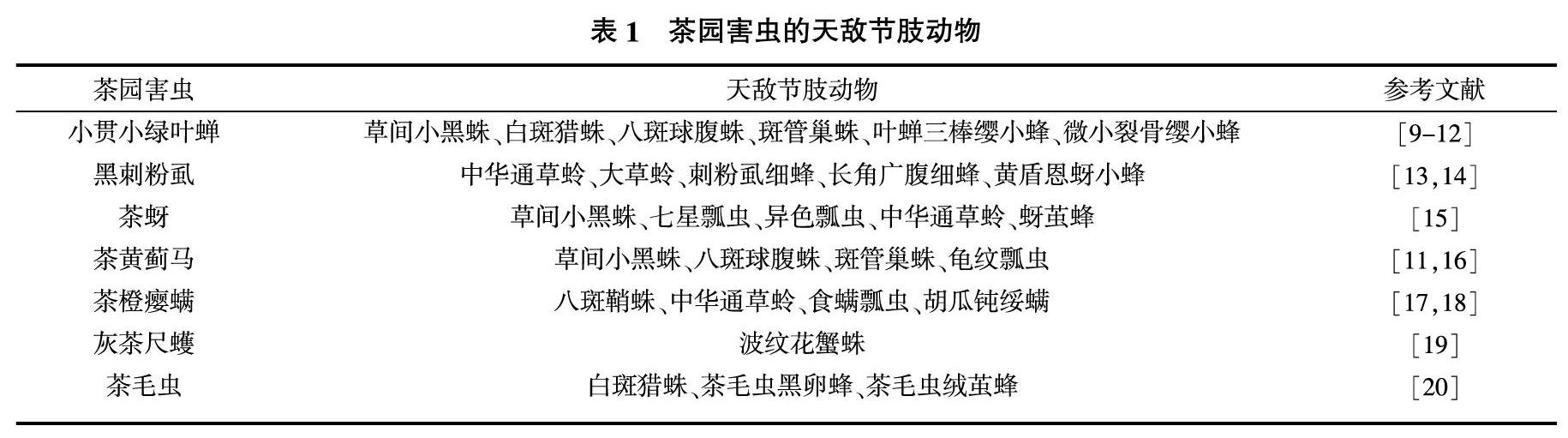

茶园害虫天敌节肢动物资源比较丰富,已查明有1 100多种,分为捕食性天敌和寄生性天敌[1]。捕食性天敌已知有600余种,常见的类群有蜘蛛、瓢虫、草蛉、食蚜蝇和捕食螨等[1],其中蜘蛛为主要捕食性天敌种群,占捕食性天敌数量的65.0%~97.8%[6];寄生性天敌主要为寄生蜂和寄生蝇,寄生蜂已知有200多种,寄生蝇常见的有20余种[7]。茶树-害虫-天敌之间形成一种互相制约、互相依存的关系,每种害虫往往有数种天敌跟随,各类天敌对茶树害虫表现出明显的自然控制作用[8]。茶园蜘蛛种类多、数量大、捕食量大,是小贯小绿叶蝉的优势天敌类群,如草间小黑蛛(Hylyphantes graminicola)、白斑猎蛛(Evarcha albaria)、八斑球腹蛛(Theridion octomaculatum)、斑管巢蛛(Clubiona reichlini Schenkel),另外寄生性的叶蝉三棒缨小蜂(Stethynium empoascae Subba Rao)和微小裂骨缨小蜂(Schizophragma parvula Ogloblin)对小贯小绿叶蝉卵的寄生率达50%~75%。黑刺粉虱的天敌节肢动物有捕食性的中华通草蛉(Chrysoperla sinica Tjeder)、大草蛉(Chrysopa pallens Rambur)和寄生性的刺粉虱细蜂(Amitus hesperidum Silvestri)、长角广腹细蜂(Amitus longiconis Foster)、黄盾恩蚜小蜂(Encarsia smithi)。茶蚜的天敌节肢动物主要是捕食性的草间小黑蛛、七星瓢虫(Coccinella septempunctata)、异色瓢虫(Harmonia axyridis)、中华通草蛉和寄生性的蚜茧蜂(Asaphes sp.)。茶黄蓟马的天敌有捕食性的草间小黑蛛、八斑球腹蛛、斑管巢蛛、龟纹瓢虫(Propylaea japonica)。茶橙瘿螨的天敌节肢动物有捕食性的八斑鞘蛛(Coleosoma octomaculatum)、中华通草蛉、食螨瓢虫(Stethorus sp.)、胡瓜钝绥螨(Amblyseius cucumeris Oudemans)。灰茶尺蠖的天敌有捕食性的波纹花蟹蛛(Xysticus croceus)。茶毛虫的天敌节肢动物有捕食性的白斑猎蛛和寄生性的茶毛虫黑卵蜂(Telenomus euproctidis Wilcox)、茶毛虫绒茧蜂(Apanteles lacteicolor Viereck)。而目前对于茶丽纹象甲还没有报道其天敌节肢动物(表1)。茶园天敌种类多、自然控害能力强,改善或创造天敌在茶园中的生存繁衍环境,当害虫天敌资源不足时,通过人工繁殖,及时释放补充到茶园,从而达到控害目的。

2.2 微生物源农药防治茶园主要害虫

微生物源农药是指应用细菌、真菌、病毒等微生物或其代谢产物防治病害虫的制剂[21]。微生物源农药按照有效成分可以分为活体微生物农药和农用抗生素两大类。活体微生物农药依据用于其防治害虫的微生物种类可分为细菌杀虫剂、真菌杀虫剂和病毒杀虫剂。目前,应用的细菌杀虫剂主要有苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt)、球形芽孢杆菌(B. sphaericus)、日本金龟子芽孢杆菌(B. popilliae)和缓病芽孢杆菌(B. lentimorbus),其中Bt在茶叶上应用最为广泛,对小贯小绿叶蝉、灰茶尺蠖、茶毛虫等害蟲具有良好的防治效果(表2)。在初筛浓度下,小贯小绿叶蝉在Bt LL27菌株上的死亡率达78.4%,2 000 IU/μL Bt乳剂70倍稀释液防治灰茶尺蠖幼虫的效果在80%左右,Bt悬浮剂500倍稀释液对茶毛虫处理7 d死亡率可达到83.3%~100.0%。目前,在茶园害虫上分离到的真菌杀虫剂有10种,主要有白僵菌、韦伯虫座孢菌等,且对蜘蛛、瓢虫、食蚜蝇等天敌没有不良影响[22]。已经应用白僵菌防治小贯小绿叶蝉和茶丽纹象甲,如0.8×108个孢子/mL球孢白僵菌(Beaveria bassiana)Ef465-3菌株的菌液对小贯小绿叶蝉的防治效果达76.3%以上,1×108个孢子/mL球孢白僵菌Be2菌株的菌液处理小贯小绿叶蝉若虫7 d死亡率达87.5%,1.0×107个/mL球孢白僵菌871菌株的菌液处理茶丽纹象甲成虫后死亡率达100.0%,韦伯虫座孢菌对2、3龄黑刺粉虱幼虫的寄生率可达70%~80%。在利用病毒杀虫剂防治茶园害虫的应用中,对核多角体病毒(NPV)的研究最早且较详细[23],如已应用2×107 PIB/mL灰茶尺蠖核型多角体病毒(EgNPV)对2龄茶尺蠖幼虫的防效达94.81%,1×108 PIB/mL的茶毛虫核型多角体病毒(EpNPV)在药后第14天对2~3龄茶毛虫幼虫的致病死亡率高达95.70%(表2)。

2.3 植物源农药防治茶园主要害虫

植物源农药指直接利用植物产生的天然活性物质或者植物的某些部位而制成的农药,其主要杀虫活性成分是植物的次生代谢物质,对害虫具有毒杀、拒食、忌避、干扰昆虫正常行为和生长发育等作用[35]。目前已报道的2 400余种植物具有控制有害生物的有效成分[36],植物源农药登记的有效成分包括29种,其中植物源杀虫剂有17种[37],用于茶树主要害虫防治的植物源农药主要有除虫菊素、苦参素、苦参碱、藜芦碱、烟碱、印楝素、鱼藤酮等。大多数植物源农药对小贯小绿叶蝉具有防效,目前对于灰茶尺蠖和黑刺粉虱的植物源农药还没有相应的研究。如3%除虫菊素水剂400倍稀释液、0.2%苦皮藤乳油500倍稀释液、0.3%苦参碱水剂1 000倍稀释液、0.5%藜芦碱可溶性液剂800倍稀释液、10%烟碱1 000倍稀释液、0.3%印楝素乳油300倍稀释液、0.3%印楝素乳油600倍稀释液和7.5%鱼藤酮乳油800倍稀释液均可选择用于防治小贯小绿叶蝉,其中0.5%藜芦碱可溶性液剂800倍稀释液防治小贯小绿叶蝉效果最好,0.3%印楝素乳油600倍稀释液防治小贯小绿叶蝉的持效性最好,药后7 d 防治效果达100%。1.5%除虫菊素水乳剂800倍稀释液和0.3%苦参碱水剂800倍稀释液,药后7 d对茶园茶蚜的防治效果分别为93.15%和88.44%。1.2%苦参素植物保护剂1 000倍稀释液,药后5 d对茶蚜的 防治效果为97.79%。0.5%藜芦碱粉剂800倍稀释液防治茶蚜,药后3 d的防治效果为97.93%。除虫菊素水乳剂800倍稀释液和苦参碱水剂800倍稀释液,药后7 d对茶黄蓟马的防治效果分别为76.80%和69.58%。0.3%印楝素乳油300倍稀释液,药后5 d对茶黄蓟马的防治效果达100%。1.2%印楝素乳油0.125 μg/mL处理,在药后1 d茶橙瘿螨死亡率达 67.33%。0.3%苦参碱水剂500倍稀释液和0.3%印楝素乳油500倍稀释液,药后7 d对茶毛虫的防治效果分别为86.27%和78.98%。0.5%藜芦碱粉剂1 000倍稀释液、1.2%苦参素植物保护剂500倍稀释液对茶丽纹象甲成虫药后3 d防治效果均达90%以上。0.5%印楝素乳油1 370倍稀释液药后2 d对茶丽纹象甲成虫的防治效果达95.56%,而7.5%鱼藤酮乳油750倍稀释液防治茶丽纹象甲,药后5 d防治效果为51.16%(表3)。

2.4 信息化合物防治茶园主要害虫

信息化合物指在昆虫与植物、昆虫与昆虫等之间传递信息的化合物,按照其基本作用和功能大致分成两大类:信息素(外激素)和他感物质。信息素是由昆虫分泌的种内个体之间的化学信息,主要包括聚性信息素、聚集信息素、报警信息素、示踪信息素等。他感物质是种间个体之间的化学信息,按其作用性质主要为互利素、利己素、利它素等[52]。在茶园害虫防治过程中性信息素和互利素应用最广泛[53]。应用性信息素防治害虫,主要是采用直接诱杀和干扰交配两种方式,即在茶园设置诱捕器诱捕雄虫,造成雌雄比例失调,使下一代虫口密度大幅度下降;或者在茶园大量释放害虫的性信息素,扰乱雌雄虫交配的信息联系,导致害虫无法进行交配和繁衍后代,从而达到防治的目的。应用互利素防治害虫,是茶树被害后释放特异性化合物引诱天敌进行捕食或者寄生害虫[54]。性信息素主要应用在防治茶园的小贯小绿叶蝉、黑刺粉虱、灰茶尺蠖和茶毛虫。互利素主要用于防治茶园的小贯小绿叶蝉、茶蚜及灰茶尺蠖等害虫,对于茶黄蓟马、茶螨和茶丽纹象的信息化合物还没有相关研究(表4)。昆虫信息化合物与一般杀虫剂相比,其具有活性强、灵敏度高、专一性强、不产生抗药性、不污染环境、用法简单等优点,但使用量较大,相关投入较高。

3 茶树病虫害生物防治的不足之处

生物防治措施给茶叶质量安全提供了一定的保障,但自身也存在一定的不足:①天敌种类与数量受环境因素、人为因素影响较大,如茶树单一化种植影响了生物多样性,导致天敌种类和数量减少。②微生物源农药防治效果慢,专一性强,杀虫范围窄,稳定性较差,受环境因素影响大,如芽孢杆菌受阳光直射后会脱毒失活、土壤理化性质影响Bt杀虫效果等。③植物源农药的生物测定及田间药效试验方法过于单一,传统方法大多以有害生物的死亡效应为评价指标,这些方法过于简单,不符合植物源农药的特性,并且研发出来的植物源农药的作用机理还没研究清楚或者仍处于空白状态。④分离鉴定的信息化合物相对较少,其结构和理化性质仍需深入研究。

4 茶树主要害虫生物防控的思考与展望

4.1 构建茶园的载体植物系统防治茶树虫害

载体植物系统(Banker plant system)是一种集合保护利用本地天敌、人工繁殖释放天敌以及异地引进天敌等传统生物防治措施的新型生物防治技术[62]。载体植物系统是一个天敌的饲养和释放系统,即利用载体植物来饲养天敌的寄主或猎物,然后再利用天敌的寄主或猎物饲养天敌以达到防治害虫。已经推广应用木瓜作为载体植物防治烟粉虱[63], 玉米作为载体植物防治叶螨[64]。因此,可以考虑在茶园中构建载体植物系统,以替代茶树受害,为天敌提供食物,增加或建立茶园的天敌自主繁殖系统以持续控制茶树害虫,从而达到防治茶园虫害的目的。

4.2 应用基因工程技术开发微生物源农药

在杀虫微生物源农药方面,国内外主要以白僵菌、Bt和核型多角体病毒研究和应用为主,采用基因工程技术构建药效稳定,防治面较广的菌株,是当前微生物农药发展的新趋势。如应用基因工程技术对微生物进行基因重组,提高其生物活性、发酵水平和质量,获得大量的农用抗生素,或将某种杀虫活性基因转移到安全易培养的细菌中,获得遗传工程菌,进行工厂化生产。

4.3 建立植物源农药生物活性测定及田间药效试验方法

植物源农药与化学农药的快速致死特性相比,植物源农药更倾向于调控有害生物的个体发育及种群发展,或其他特性,如拒食、忌避、引诱、促生等。因此,应该从植物源农药的特性出发,选择更合适的效应指标,建立新的室内生物活性测定与田间药效试验方法。如生物活性测定以生长发育指数、虫重等为效应指标,测定时间也需要相对延长,甚至持续观察到昆虫的下一代。田间试验中可采用校正累积虫日法、累积虫日法等,或者进一步将防效与作物的长势及产量相结合综合评价植物源农药药效。

4.4 加强信息化合物主要组分的结构和活性成分的研究

信息化合物进行产品化就需要研究清楚其主要组分的结构和活性成分。如人工合成的性信息素“性诱剂”,在获得害虫的性信息素粗提物后,进行生物活性测定试验明确其是否具有防治效果。之后对已发现的成分,要进一步明确哪些是主要活性组分,哪些是次要组分或辅助组分,以及这些组分间的最佳配比,进一步做室内外的生物测定来确定性诱剂的成分。

参考文献:

[1] 张汉鹄,谭济才.中国茶树害虫及其无公害治理[M].合肥:安徽科学技术出版社,2004.155-160.

[2] 林 强,郭 萧,彭 萍,等.茶樹主要害虫综合防控技术[J].南方农业,2013,7(10):25-27.

[3] 朱运华,毛平生,谢小群,等.茶园天敌种类调查[J].蚕桑茶叶通讯,2014(6):35-36.

[4] 杨妮娜,黄大野,万 鹏,等.茶树主要害虫研究进展[J].安徽农业科学,2019,47(22):1-3,30.

[5] 林乃铨.害虫生物防治(第4版)[M].北京:科学出版社,2010.

[6] 陈银方,陈忠华,宋昌琪,等.茶园蜘蛛调查和保护研究概述[J].蛛形学报,2004,13(2):125-128.

[7] 俞素琴,程根明,洪 鹏,等.茶园害虫天敌资源的保护路径及成效初探[J].广东茶业,2019(4):4-7.

[8] 张汉鹄.试论茶园害虫的生物防治[J].安徽农业科学,1984(4):77-80,95.

[9] 林海清.假眼小绿叶蝉和茶蚜及其天敌草间小黑蛛生态行为特性的研究[D].福州:福建农林大学,2007.

[10] 高景林,赵冬香,陈宗懋.白斑猎蛛对假眼小绿叶蝉的捕食作用[J].热带作物学报,2004,25(3):72-74.

[11] 周夏芝,毕守东,黄 勃,等.茶园主要天敌对4种害虫的空间跟随关系[J].华南农业大学学报,2013,34(4):489-498.

[12] 韩宝瑜,林金丽,周孝贵,等.假眼小绿叶蝉卵及卵寄生蜂缨小蜂形态观察和寄生率考评[J].安徽农业大学学报,2009,36(1):13-17.

[13] 唐天成,张 艳,李程锦,等.中华通草蛉和大草蛉幼虫对黑刺粉虱若虫的捕食功能反应[J].应用昆虫学报,2018,55(2):217-222.

[14] 郭 蕾,邱宝利,任顺祥,等.黑刺粉虱天敌种质资源分类概述[J].广东农业科学,2006(2):9-10.

[15] 韩宝瑜,崔 林.茶蚜及其主要天敌的种群动态和捕食效应观察[J].福建茶叶,2003(1):13-14.

[16] 柯胜兵,周夏芝,毕守东,等.大别山区茶园茶黄蓟马与捕食性天敌的关系[J].华南农业大学学报,2011,32(4):40-46.

[17] 赵烨烽,侯建文.茶橙瘿螨天敌的初步调查及饲养观察[J].茶叶,1993(3):35-37.

[18] 周铁锋,石春华,余继忠,等.胡瓜钝绥螨对茶橙瘿螨田间防效评价[J].浙江农业科学,2011(5):1114-1116.

[19] 潘鹏亮,刘红敏,尹 健.新发报道:波纹花蟹蛛为灰茶尺蠖重要天敌[J].中国植保导刊,2017,37(7):29.

[20] 艾洪木,赵士熙,佘志权.茶毛虫天敌的研究[J].华东昆虫学报,2000(1):66-71.

[21] 张化霜.微生物农药研究进展[J].农药科学与管理,2011,32(11):22-25.

[22] 田丽丽,宋鲁彬,姚元涛.茶树虫害的生物防治[J].落叶果树,2010,42(2):49-50.

[23] 张觉晚.昆虫病毒在茶树害虫防治中应用前景[J].茶叶科学简报,1990(3):1-2.

[24] 张灵玲,林 晶,骆 兰,等.叶面分离Bt及对茶树主要害虫高毒力菌株的筛选[J].茶葉科学,2005,25(1):56-60.

[25] 王朝禺,谭远碧.应用Ef465-3菌剂防治小绿叶蝉[J].中国茶叶,1990(3):26-27.

[26] PU X Y,FENG M G,Shi C H. Impact of three application methods on the field efficacy of a Beauveria bassiana-based mycoinsecticide against the false-eye leafhopper,Empoasca vitis (Homoptera:Cicadellidae) in the tea canopy[J].Crop protection,2005,24(2):167-175.

[27] 蔡贵国.假眼小绿叶蝉白僵菌优良菌株筛选及其应用研究[J].江西农业大学学报,2005,27(4):567-571.

[28] 淮小英,冯明光.两种杀虫真菌剂对茶小绿叶蝉的田间防效评价[J].应用生态学报,2004,15(4):619-622.

[29] 陈雪芬,金建中,吴光远,等.韦伯虫座孢菌及其在防治黑剌粉虱上的应用[J].中国茶叶,1994(2):4-5.

[30] 刘明炎,张佑宏,王友平.Bt乳剂防治灰茶尺蠖试验[J].湖北农业科学,2000,49(6):45-46.

[31] 毛迎新,刘明炎,王友平.灰茶尺蠖核型多角体病毒对灰茶尺蠖的致病性研究[J].华东昆虫学报,2007,16(3):216-221.

[32] 曾明森.苏云金杆菌等生物制剂对茶毛虫的防治效果初报[J].茶叶科学技术,1995(3):35-37.

[33] 厉晓腊,金轶伟,柴一秋,等.茶毛虫核型多角体病毒对茶毛虫的致病性研究[J].茶叶科学,2006,26(4):265-269.

[34] 王定锋,吴光远,王庆森,等.球孢白僵菌不同分离株生物学特性及对茶丽纹象甲成虫的杀虫活性研究[J].福建农业学报,2012,27(7):750-754.

[35] 梁 媛,叶 非.植物源农药的活性成分和作用机理[J].农药科学与管理,2006(2):34-40.

[36] 赵善欢.植物化学保护(第3版)[M].北京:中国农业出版社,2000.

[37] 唐 韵.我国生物农药登记品种及其使用技术[J].农药市场信息,2013(12):39.

[38] 吴光远,曾明森,王庆森.除虫菊素防治茶假眼小绿叶蝉茶尺蠖试验报告[J].茶叶科学技术,2004(4):11-12.

[39] 何青元,殷丽琼,凌光云.苦参碱防治茶小绿叶蝉药效试验[J].福建茶叶,2003(4):8.

[40] 周顺玉,尹 健,马俊义.几种植物源农药对2种茶树害虫的防治效果[J].安徽农业科学,2011,39(21):12727-12729.

[41] 陈建明,张珏锋,陈列忠,等.几种植物源农药对茶树主要害虫的毒杀作用[J].浙江农业科学,2009(4):759-762.

[42] 周顺玉,尹 健,马俊义.几种植物源农药防治茶树主要害虫的 药效[J].北方园艺,2011(11):128-130.

[43] 吴顺章,林继红,林德锋,等.防治茶小绿叶蝉的药剂筛选初探[J].茶叶科学技术,2006(4):17-19.

[44] 姜瑞德,王继青,胡维军,等.0.3%印楝素乳油(绿晶)防治茶树叶蝉田间药效试验[J].山东农业科学,2007(2):73-74.

[45] 王庆森,刘丰静,王定锋,等.几种生物农药防治有机茶园茶蚜和茶黄蓟马的效果[J].茶叶科学技术,2011(4):9-12.

[46] 曾明森.苦参素等对茶蚜的药效试验[J].茶叶科学技术,2001(3):13-14.

[47] 曾明森,刘丰静,王定锋,等.4种不同类型农药茶园使用效果综合评价[J].茶叶科学技术,2014(2):22-27.

[48] 冉隆珣,刘德和,王 琳,等.爱禾0.3%印楝素防治小绿叶蝉和茶黄蓟马的药效试验[J].中国茶叶,2004(1):41-42.

[49] 吴长松,刘红梅,龙 玲,等.不同药剂对茶毛虫的防治效果研究[J].农业灾害研究,2014,4(7):3-4.

[50] 曾明森,刘丰静,余素红,等.藜芦碱等生物农药对茶丽纹象甲的室内毒力试验[J].茶叶科学技术,2009(2):11-13.

[51] 王定鋒,曾明森,吴光远.印楝素、鱼藤酮防治茶丽纹象甲成虫室内试验初报[J].茶叶科学技术,2012(2):9-11.

[52] 李 ,曾鑫年,王瑞霞,等.信息化合物对昆虫行为的影响及其在害虫防治中的应用[J].广东农业科学,2008(7):85-89.

[53] 陈宗懋.茶树害虫防治的新途径——化学生态防治[J].茶叶,2005,31(2):71-74.

[54] 崔宏春,周铁锋,郑旭霞,等.昆虫信息化合物在茶园害虫防治中的应用进展[J].安徽农业科学,2015,43(13):108-110.

[55] 彭 萍,徐 进,侯渝嘉.假眼小绿叶蝉性信息素田间诱捕试验[J].南方农业,2007(1):77-78.

[56] 赵冬香,陈宗懋,程家安.茶树-假眼小绿叶蝉-白斑猎蛛间化学通讯物的分离与活性鉴定[J].茶叶科学,2002(2):109-114.

[57] 陈丽萍.信息素诱虫板对茶叶黑刺粉虱的诱捕试验[J].中国农学通报,2016,32(24):186-189.

[58] 韩宝瑜,周成松.茶梢和茶花信息物引诱有翅茶蚜效应的研究[J].茶叶科学,2004(4):249-254.

[59] 罗宗秀,苏 亮,李兆群,等.灰茶尺蠖性信息素田间应用技术研究[J].茶叶科学,2018,38(2):140-145.

[60] 范培珍,韩善捷,韩宝瑜.灰茶尺蠖为害诱导茶树释放的互利素的鉴定[J/OL].中国生物防治学报,https://doi.org/10.16409/j.cnki. 2095-039x.2019.05.023.

[61] 戈 峰,王永模,刘向辉,等.茶毛虫性引诱剂诱杀效果分析[J].昆虫知识,2003(3):237-239.

[62] 肖英方,毛润乾,沈国清,等.害虫生物防治新技术——载体植物系统[J].中国生物防治学报,2012,28(1):1-8.

[63] XIAO Y F,AVERY P,CHEN J J,et al. Ornamental pepper as banker plants for establishment of Amblyseius swirskii (Acari:Phytoseiidae) for biological control of multiple pests in greenhouse vegetable production[J].Biological control,2012,63:279-286.

[64] XIAO Y F,OSBORNE L,CHEN J J,et al. A new approach for biological control of arthropod pests-development of papaya banker plant system against silverleaf whitefly,Bemisia tabaci(Hemiptera:Aleyrodidae),in greenhouse tomato production[C].Hainan:The Third National Congress of Biological Invasion,2010.374-375.