改革开放40年我国龙舟竞渡研究述评*

涂 翔 黄兴裕 蔡国泳

改革开放40年我国龙舟竞渡研究述评*

涂 翔 黄兴裕 蔡国泳

(赣南师范大学体育学院,江西 赣州 341000)

以改革开放40年间(1979-2018年)我国龙舟竞渡的相关研究为对象,运用文献资料法和数理统计法等方法对龙舟竞渡的起源、文化、功能、不同民族、技战术与运动员身体指标等方面进行概括和总结,对龙舟竞渡的传承与转型、发展瓶颈与措施等两方面进行阐述,并统计分析了改革开放40年我国龙舟竞渡研究的主要内容、特点与存在的问题,旨在为我国龙舟竞渡活动及其研究的更好开展提供参考。

民俗体育;民俗体育文化;龙舟;龙舟竞渡

自1978年以来,我国的改革开放取得了举世瞩目的伟大成就,文化、政治和经济等领域的建设都得到了蓬勃发展,全国上下发生了翻天覆地的变化,人们的生活水平日益提高。龙舟竞渡作为一项以龙舟为工具的水上运动[1],在我国具有悠久的历史,是我国重要的民俗体育活动之一,是中华民族文化的重要组成部分,蕴含着强烈的传统民间性,是民间体育和现代竞技体育完美的结合体。2010年广州亚运会上,龙舟竞渡被正式列为比赛项目。如今,龙舟竞渡以其不朽的魅力在我们的现实生活中不断绽放出绚丽的光彩,已成为我国民俗体育文化中不可或缺的组成部分。为此,全面和深入探析改革开放40年间我国龙舟竞渡的主要研究活动,展示龙舟竞渡的主要研究成果,探寻龙舟竞渡的研究瓶颈与趋势,对新时代龙舟竞渡活动的发展和“文化自信”的增强具有重要的理论和实际意义。

1 改革开放40年龙舟竞渡科研论文及其内容特点

1.1 改革开放40年龙舟竞渡科研论文分析

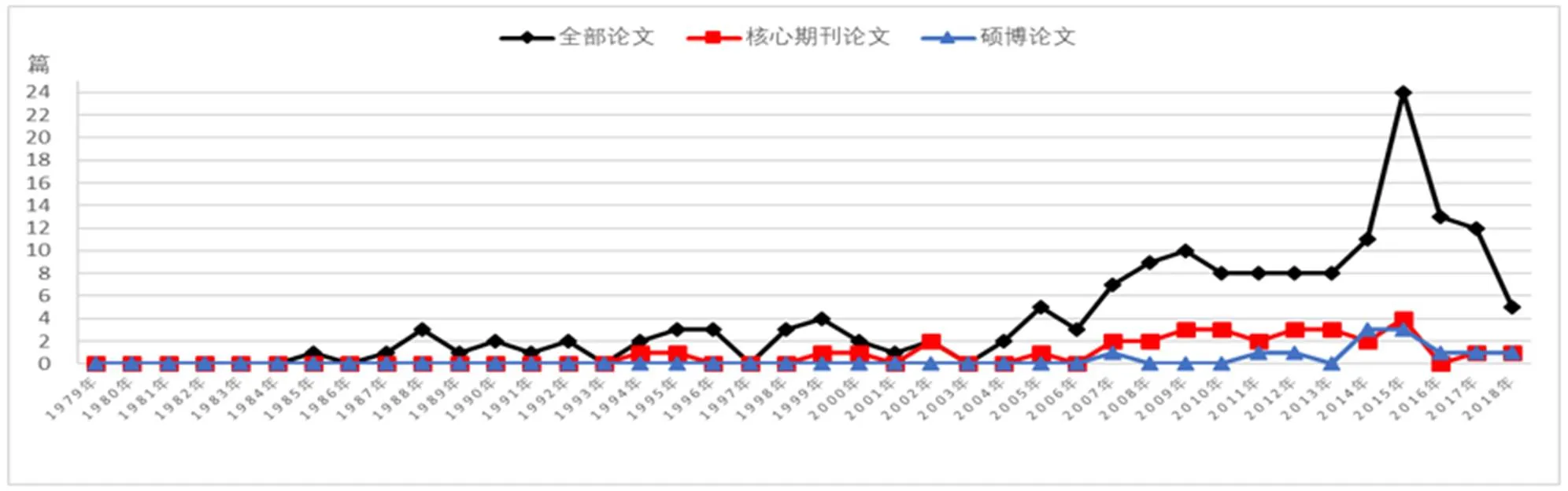

图1 改革开放40年我国龙舟竞渡研究论文数量统计

检索发现(截至2018年11月30日),自1979年起共有164篇与龙舟竞渡相关的论文文献,其中发表于核心期刊的论文有33篇,硕博论文12篇。由图1可知,我国龙舟竞渡的科学研究论文数量呈现出一个稳步增加、不断攀升的趋势。整体而言,可将我国龙舟竞渡研究的发展划分为两个阶段:一是缓慢发展阶段,起止年限为1979-2004年。该期间共有相关论文33篇,每年与龙舟相关的文献数量均以零星的态势出现,最多的一年也仅有4篇(1999年)。综合分析可知,该时期龙舟竞渡的研究开展之所以缓慢主要与下列四方面因素有关:首先是规则意识淡薄。龙舟虽然在我国开展已有很久的历史,但直至1984年原国家体委制定并颁布《龙舟竞赛规则》起,龙舟才有了较为统一的竞赛规则,后被列正式比赛项目。其次是斗殴事件频发。改革开放以来,龙舟竞渡活动中多次恶劣斗殴事件的出现严重影响了龙舟竞赛的进一步发展。如曾经出现的“6.6”事件(1981年)、“6.11”事件(1986年)、“5.30”事件(1987年)、“2.28”事件(1990年)等,以至于地方政府最终只能无奈地对龙舟竞渡活动采取长时间的“禁划”措施[2]。再次是研究队伍薄弱。我国各高校民族传统体育的硕士招生点较少,博士点也只是上海体育学院从1997年才开始招生[3]。最后是研究经费和体育类刊物相对不足。国内体育类学刊数量较少,且多为双月刊或季刊。诚然,这一时期我国的龙舟竞渡研究发展虽然比较缓慢,但却为其后的蓬勃发展奠定了坚实的基础,如1984年9月在广东顺德举办了全国首届“屈原杯”龙舟赛,1985年在湖北宜昌成立了中国龙舟协会等[4]。

第二个发展阶段为2005年至今的快速发展时期。该时期共有131篇相关论文发表(其中核心期刊27篇,硕博论文12篇),其中又以2015年最为突出,有普通期刊论文17篇,核心期刊论文4篇,硕博论文3篇(见图1)。快速发展时期论文发表的年平均量约为9.4篇,主要原因与下面几方面有关:一是国家和政府的重视。国内外各大龙舟赛事的举办,加快了龙舟竞渡的发展。龙舟竞渡拥有丰富的文化内涵与民间特色,它正经历由原来的单一化逐步走向多样化的演变,是一项综合性的民俗体育活动[5]。二是研究队伍的壮大和领军人物的引领。随着我国高等教育的发展和国家对民族传统专业硕士和博士培养单位的布点,国内从事龙舟竞渡研究的队伍逐渐壮大。同时,2005年之后在我国龙舟竞渡的研究领域涌现出一批高水平学者,如华南师范大学的倪依克、北京体育大学的胡娟、东北电力大学的李兵等,他们的引领批量带动了高校学者从事龙舟竞渡研究,有力地推动了我国民俗体育龙舟竞渡的发展。三是核心期刊数量的增多和期刊的发行周期缩短也促进了我国龙舟竞渡研究论文的井喷。

1.2 改革开放40年龙舟竞渡科研论文的内容分布特点

如表1所示,改革开放以来我国龙舟竞渡研究所涉及的内容主要有以下七个方面,即起源研究、文化与功能研究、不同民族研究、发展现状研究、技战术与运动员身体指标研究、赛事研究以及综述与摄影研究。总的来说,40年来学界对我国龙舟竞渡上述七方面内容开展的研究较为全面,也都取得了较好的研究成果,为我国龙舟竞渡的发展及其趋势做出了明确地解析。然而,上述研究存在高质量论文偏少和研究不平衡等问题。另外,从表1还可看出,学界对龙舟竞渡的起源研究最多,共48篇,占总数的29.27%;排名次席的是龙舟竞渡的文化与功能研究,占比接近1/4;近些年来,不同民族龙舟竞渡及其赛事的研究文献不断增多,这主要与我国龙舟赛事活动日益兴起有关。此外,文献综述还发现,以东北电力大学的李兵为主要代表的部分学者先后对龙舟竞渡的技战术和运动员身体指标进行了一系列的研究。今后的研究应紧密结合新时代和国家发展战略,在龙舟竞渡的人才培养、竞赛规则、赛事开发,以及在新时代下龙舟竞渡在乡村治理和精准扶贫方面的作用给予更多的关注与重视。

表1 改革开放40年我国龙舟竞渡研究内容(n=164)

研究方向论文数量(篇)比例(%) 龙舟竞渡的起源4829.27% 龙舟竞渡的文化与功能4024.39% 龙舟竞渡的不同民族龙舟竞渡的发展现状312418.90%14.63% 龙舟竞渡的技战术与运动员身体指标127.32% 龙舟竞渡的赛事63.66% 龙舟竞渡的综述与摄影31.83%

2 改革开放40年龙舟竞渡的起源研究

虽然龙舟竞渡的发展历史久远,但学界对其的起源研究并未形成统一的观点。一般而言,龙舟竞渡的起源与民族和地域相关,即龙舟竞渡的起源因民族和/或地方不同而异[6]。当前学界对龙舟竞渡起源较为认同的学说主要有图腾崇拜学说、生产劳动学说、军事战争学说、英烈纪念学说及祭祀祈福等五种学说。

2.1 图腾崇拜学说

古时期,由于人类认识和改造自然的能力极低,因此常常受到天灾的侵害,而面对天灾时,人们往往容易产生希冀有超自然力量的生物(神)给予保护的愿望,于是这种生物便成了他们的图腾。在以农业立国的古代,特别是江南地区,中国人大多以龙为图腾。龙是一种保护神,因为它司雨主旱涝,古代中国人把龙看作是雨神、水神和农业神,是农耕民族的普遍信奉[7]。因此,龙舟竞渡在古代是一种崇龙、祭龙的仪式,是蒙昧时期图腾崇拜的遗俗之一[8]。

2.2 生产劳动学说

作为我国特有民族文化形态的龙舟竞渡,有学者认为它的起源与生产和劳动有关[9]。生活于渔业地区的古越先民主要以渔猎为生,人们经常“争先恐后”地水上劳作,凡事都离不开水与船。同时,由于古代中国人对龙的图腾崇拜,遂将龙的图案刻于舟上,以求每次劳作都得丰收与平安[6]。因此,有学者指出,龙舟竞渡的雏形便是渔民们争先恐后的出航和丰收凯旋的返航[9]。

2.3 军事战争学说

蔡堂根认为,龙舟竞渡在东汉末期就已经形成,当时主要运用于东吴水军的操练,从而将龙舟由军事操练演变为民间民俗体育活动[1]。该研究指出,龙舟竞渡的萌芽多源自战船,竞渡舟的初始形态和名称与战船相一致,且竞渡的组织者和观众多是军方人员,参与的竞渡者也多为军事人员或准军事人员。此外,早期竞渡活动的竞渡环节也蕴含着许多军事因素,与军事活动的关系密切[1]。

2.4 英烈纪念学说

许多学者认为,人们习惯把龙舟竞渡与当地英雄人物结合起来,其竞渡活动的起源与英雄人物有关[10-12],且不同的地区和民族都有不同的传说。其中,内地汉人的竞渡活动是为了纪念爱国诗人屈原,而越地是为了纪念卧薪尝胆的越王勾践,吴地为了纪念忠臣伍子胥,苗族则为纪念与恶龙搏斗为子复仇的渔夫,傣族是为了纪念其贤明领袖寨主召勐[6]。

2.5 祭祀祈福学说

龙舟竞渡多在喜庆节日举行,民间把五月称为“恶月”,因此就有了五月初五龙舟竞渡的习俗,目的就是借竞渡娱神、驱邪逐疫、祛病消灾,期望来年风调雨顺和五谷丰登。不仅如此,在先民看来,龙既能掌雨水,使庄稼丰歉,那么龙也一定有促进养育的本领。其生殖意象实际上是代表男根,是祈子重男的象征[13]。如今,龙舟上“龙”的神性渐次消退,主要成为一种象征,以“龙的传人”而感到自豪的中华儿女怀揣着对美好生活的期望及对未来繁荣昌盛的憧憬。

3 改革开放40年龙舟竞渡的功能研究

3.1 健身娱乐功能

竞渡活动作为我国现今社会的主要节庆活动之一,极具健身娱乐功能[14]。它通过与人们的生产劳动相结合,将生活、生产、劳动与娱乐融合在一起,不但能增强参与者的身体体质,还能磨炼其坚强的意志[4]。同时,龙舟竞渡参与者还可通过练习和比赛,宣泄日常生活中积攒的非愉悦感,以达到减轻生活和工作压力之目的,从而促进身心协同全面健康[15]。此外,随着社会的发展和网络的日益发达,越来越多的民众通过现场或网络、电视等媒介观看龙舟赛,体验和享受龙舟竞渡活动带来的愉悦[16-17]。如今,在我国全面建成小康社会和全民健身的社会背景下,龙舟竞渡的健身娱乐功能越发凸显和重要[18]。

3.2 教育功能

教育体现的是一个国家和民族的软实力。将龙舟竞渡文化融入现代教育体系,对弘扬我国优秀传统文化具有十分重要的理论和实践意义。龙舟竞渡是以运动为手段促进身心发展的教育过程,是一项群体性强、规模大的民俗体育活动,其本质就是一种自我教育的过程[16-17]。在遵循各民族风俗的基础上,通过具有广泛吸引力的系列活动来发挥其巨大的教育潜能,在德、智、体、美等方面都能发挥积极的作用,而且古老的龙舟竞渡与英雄人物的结合更具深层的历史意义和教育价值。不仅如此,龙舟竞渡也是我国优秀民间文化的载体,龙舟竞渡作为文化载体将更进一步传承我国的优秀民间文化,延续民间情感,为下一代的民间文化教育起到重要作用[15,19]。

3.3 文化传承功能

由于龙舟竞渡的参与者主要是民间群众,具有普遍性,因此扎根于群众当中的龙舟竞渡是我国民间传统体育的活动[15]。龙舟竞渡在其近两千年的历史发展进程中,经过洗礼被赋予了各个历史阶段的优秀文化内涵,形成了丰富的文化底蕴,现如今已成了人们广为喜爱的竞渡活动,在生产、生活、娱乐及生理、心理等方面不断给予民众需求[16-17]。作为中华民族文化的瑰宝,如前起源所述,龙舟竞渡活动在某种程度上是对功臣、伟人、英雄的一种祭奠活动,它随着演变被赋予了龙的文化与爱国主义精神,并将其代代相传[14]。

3.4 经济建设功能

龙舟竞渡在我国当今的经济建设过程中起到不可估量的推进作用[16-17]。龙舟竞渡“以舟为题,借舟发挥,体育搭台,经贸唱戏”的发展方向,在弘扬我国传统文化的同时,也促进了市场的开发与体育经济的发展,为体育文化旅游业的打造提供了资源,有利于促进社会经济和龙舟竞渡的良性互动与发展[19-21]。倪依克认为,我国龙舟竞渡与社会经济的互动发展主要表现在三个方面:首先是社会经济的繁荣为龙舟竞渡打下了良好的基础;其次是龙舟竞渡的盛行也为经济的发展提供了潜在商机;最后是经济的发展和传播方式的丰富、快捷推动了龙舟竞渡的发展[5]。

3.5 社会整合功能

龙舟竞渡的传承与发展,向世人展现了我国民族顽强拼搏的精神和深厚文化的底蕴[18,22]。龙舟竞渡及其文化是“黏合剂”,它与我国的民族精神相结合形成“纽带”,将人民的富裕和国家的繁荣紧密融合,统一了广大中华儿女的爱国之心和社会各群体的精神追求,并产生了极大的凝聚力和向心力[16-19]。王洪珅在其研究中详细地阐述了龙舟竞渡的社会整合作用,指出中华龙舟竞渡文化具有增强团结协作意识、加深族群认同、促进社会和谐以及祛除陋习陈规等四个社会教化功能[20]。

4 改革开放40年龙舟竞渡的文化研究

4.1 龙舟竞渡是龙祭文化

自古以来,龙在中国都是以一种神物的形成而存在,由此成了人们共同的图腾形象,龙文化便也成了我国民族间的融合剂[26]。与此同时,龙舟竞渡在其历史发展过程中与不同民族和不同时代的社会文化相碰撞,逐渐演变成了一种文化的多元复合体[18]。众多研究表明,龙舟竞渡不管是从起源还是从历史演变,都与龙图腾的祭祀文化有着千丝万缕的关联。龙图腾文化当中体现出来的图腾崇拜决定着我国龙舟竞渡文化的民族性。而正因为这种民族性,龙舟竞渡文化才得以延续,依据这种强大的民族力量才使中华儿女持续走向世界[23]。

4.2 龙舟竞渡是爱国文化

爱国始终是我们国家的核心教育内容,它能使中华儿女的爱国之心紧密地连接在一起并产生巨大的凝聚力[24]。龙舟竞渡文化蕴含着热爱祖国、热爱人民、乐观向上、勇敢直前的人文精神[23,25]。龙舟竞渡之所以能够流传至今,主要原因之一就是它弘扬了爱国主义精神。龙舟竞渡作为一种精神纽带,可以让每一位中华儿女都拥有爱国、拼搏、顽强、奋进的精神,不断地激励各民族人民奋斗不息。倪依克指出,龙舟竞渡体现出的爱国主义文化可以称之为“精英文化”,其主要原因是人们把屈原的爱国主义文化和龙舟竞渡结合在一起,并借助端午龙舟竞渡表现出来,这对社会意识起到了向导、规范的作用,使龙舟竞渡这一爱国主义文化得到升华[21]。

4.3 龙舟竞渡是大众文化

龙舟竞渡的参与者主要是广大民众,因此属于大众体育,而大众体育的特征与特质决定了龙舟竞渡文化的大众文化属性[20,23]。龙舟竞渡始于人们的生活与生产,活动的观摩者也主要来自群众,这种群众文化不易被社会其他文化冲洗。龙舟竞渡传承发展至今,其原有的一些祭祀文化和宗教成分出现逐渐消退迹象,唯独其大众文化属性在系列历史变革中越发凸显。当前,龙舟竞渡的竞技文化已不断涌入人们的思想观念当中,龙舟竞渡活动更是人们紧张生活之余享受民俗体育竞技快乐的主要途径之一。因此,龙舟竞渡文化是一种具有鲜明大众性特征的文化形式。

4.4 龙舟竞渡是商品文化

文化产业化和商品化是社会进步和商品经济发展的必然趋势[20]。近年来,在政府主导的市场经济体制下,我国境内频繁举行各式各样、充满民族色彩的龙舟竞渡活动和赛事,呈现出遍地开花的态势。同时,在“体育搭台,经贸唱戏”的思想指导下,“招商引资”和“产品纪念品开发”的观念在龙舟竞渡活动开展与赛事开发中占有极其重要的地位。很早就有学者指出,龙舟竞渡的商品文化在20世纪八九十年代日益浓厚,特别是各地举行的国际龙舟节,便是我国龙舟文化价值传播与我国改革开放的重要举措[21]。国际龙舟节的举办不仅为龙舟竞渡的商品文化增添了异国元素,更为我国龙舟竞渡的商品化走出国门提供了机遇。

4.5 龙舟竞渡是生态文化

正如前面所述,龙舟竞渡是以龙舟为工具的水上运动,它需要特殊水域环境,盛行龙舟竞渡的地区都具有广大水域[20]。当前,龙舟竞渡往往在自然河、湖泊或水库举行,因此,为了举办好竞渡活动,营造热烈的赛事氛围,政府往往会对河道和堤坝等进行修建和装饰,并对水域进行清理。如此一来,龙舟竞渡势必会对当地的城市生态建设起到很好的推进作用[4]。如福州西湖正是通过龙舟竞渡的举办,多次清除湖中污泥,从而实现了如今的清澈水质,如此既有利于龙舟竞渡,又美化了城市环境。

5 改革开放40年龙舟竞渡的技战术与运动员身体指标研究

5.1 龙舟竞渡的技战术

合理的技术动作是保证较高质量完成龙舟竞渡的基本条件。龙舟运动是为了使静止的龙舟尽快启动并维持途中高速运行的运动,是速度型的团队协作运动。为使龙舟在水面上更快地行驶,所有人在船上划行产生的合力必须要大于船的阻力。在船的质量不变的情况下,竞渡者划行产生的合力越大,船就行驶的越快[27]。龙舟划行的阻力主要包括木浆划行时水对船的阻力、水对木浆的阻力以及风的作用力[28]。

有研究报道指出,龙舟的划桨动作可划分空中摆浆、空中举插、水中抓水、水中拉撬和水中提桨五个阶段,而划舟的姿势一般以高姿(单腿)和低姿(坐姿)两种方式为主[27,29]。在动作的具体运用时,手臂和划桨要尽量前伸并与水面成30°夹角,而在加速时与水面成90°夹角为最佳,以达到最大的划桨力度[30];高姿划桨时桨应以40°-45°的斜插角度向前下方斜插,而坐姿划桨则宜以45°向前斜插入水。郑义辉研究表明,高姿划桨的摆浆动作相对较稳,且龙舟运行中获得的最大速度也较坐姿高,但保持最高船速的时间较坐姿短,因此,若要使船速达到最佳水平,应将两种姿势结合起来使用[29]。鉴于此,笔者认为,龙舟竞渡的动作选择应结合竞渡者的性别和身体形态(如身高、臂长等)等因素合理运用,以达到划行技术最科学的目的。

关于龙舟划桨的频率研究,吴金水认为,在龙舟得到足够大的推动力后,再合理提高频率,龙舟前进的速度就会更快[27]。至于“划桨频率何为合理”的问题,刘靖南和伍娟进行深入研究后指出:划桨频率并非越快越好,而应该与队伍的训练水平、技术、身体素质以及在整个赛段的分配等有关[28,31]。

5.2 龙舟竞渡运动员身体指标

龙舟竞渡运动员的身体指标将直接影响到竞技水平的高低。迄今为止,不少学者从身体形态、身体素质和身体机能等方面对龙舟竞渡运动员进行了科学研究。罗兴华等人研究发现,龙舟竞渡运动员表现出良好的身体形态和身体机能:肩宽臂长、大腿围度大、体型粗壮、心率低、心指数大、血红蛋白含量高[32]。与一般运动员相比,优秀龙舟竞渡运动员在身体形态上表现出明显的专项特征:体型粗壮、肩宽、坐臂长、跪臂长、上臂紧张围大,并且心力储备、心功指数、肺活量、体重指数等身体机能指标,以及力量、速度、速度耐力和柔韧等身体素质指标均优于一般运动员[33]。此外,李兵等人分性别对龙舟竞渡运动员的系列研究表明,男子龙舟运动员身体形态表现为上肢臂展长及肩部宽[34],身体素质表现出力量大、耐力好、速度快、反应灵敏、柔韧性好等特点[35];女子龙舟运动员身体形态表现为上肢与指间距较长,各指标比例协调[36],身体机能表现出心肺功能强、无氧做功能力高、身体恢复快等特点[37]。

6 改革开放40年不同民族龙舟竞渡的研究

6.1 汉族龙舟竞渡

汉、苗、傣三个民族的龙舟竞渡及其文化最具代表性[6]。迄今为止,有关汉族龙舟竞渡的研究热点区域主要包括湖南、湖北、陕西、浙江、广东和上海等地[38-46]。其中,又以湖南汨罗的龙舟竞渡最为突出。依据古越族群的划分,汉族龙舟竞渡主要在长江流域,其丰富的水环境为竞渡的发展提供了先天条件。随着时代的发展,汉族龙舟竞渡的祭祀仪式逐渐由祭龙过渡到了纪念英雄人物,实现了由祭神到祭人的转变。如今,汉族的龙舟竞渡已形成一种节日风俗,一般在端午节举行,民众参与的目的多为纪念屈原和祛病消灾[6]。随着社会的发展,汉族各地的龙舟竞渡已浸染了鲜明的现代文明色彩,形成了颇具影响力的龙舟竞渡赛事,为当地文化名片的打造和社会经济的发展提供了助力。例如,香港国际龙舟邀请赛中顺德队的连年夺冠为顺德企业提高了声誉;每年的乐山国际龙舟经济交易会和岳阳国际龙舟节都可为当地吸引上亿元投资的资金。

6.2 苗族(独木)龙舟竞渡

当前,苗族龙舟竞渡的开展仅存于黔东南,并于每年农历五月下旬在清水江流域举行[47]。苗族的龙舟由三根整木头分别制作成三条龙舟,中间稍大的为“母船”,两侧较小的为“子船”,因此又称之为“独木龙舟”“字母船”。苗族独木龙舟是我国举世无双的非物质文化遗产,具有丰富的祭祀文化[48]。卢塞军研究指出,苗族的独木龙舟竞渡蕴含着丰富的文化特质,即历史悠久和独具特色的原生态文化、勇于抗争和坚定团结的民族性格、世代传承和亲身传授的特色教育、组织严密与和谐统一的血亲伦理、天人合一和自然农耕的生存伦理以及祭祀先祖和一脉传承的英雄情怀[49]。此外,胡小明等人运用体育人类学的方法对苗族龙舟竞渡进行了实证研究[47,50]。总的来说,学界现有文献对苗族龙舟竞渡的历史渊源和文化价值等进行了饶有深度地研究,但在其传承发展与现实困境等方面仍需进一步深入探讨。

6.3 傣族龙舟竞渡

与汉族和苗族相比,学界对于傣族龙舟竞渡的研究相对少得多。傣族龙舟竞渡主要存在于我国云南澜沧江和瑞丽江。追根溯源,傣族的龙舟平时是作过江摆渡之用。然而,受中原龙文化的影响,傣族的龙舟在泼水节期间经装饰(龙头两侧配两根象牙,龙尾呈孔雀羽毛状尾翅)后常用作祭祀[6]。赛龙舟之前,焚香杀鸡、祈求平安及保佑丰收等是傣族龙舟竞渡的主要祭祀仪式和活动。傣族龙舟不论是在船的样式还是制作工序上都与汉族和苗族有很大的不同,其竞渡活动一般在清明节之后的十天左右开展,即在傣族的泼水节期间,象征着傣族新年的到来[6]。此外,与汉族和苗族龙舟竞渡禁止女性上龙舟不同,傣族龙舟竞渡从一开始就允许女性参与,显示了傣族历来便有男女平等的现代思想观念[6]。

7 改革开放40年龙舟竞渡的传承、转型与发展研究

7.1 龙舟竞渡的传承与转型

随着时代条件和社会背景的变化,现代化转型是我国龙舟竞渡运动发展的必然结果,龙舟竞渡的传承也离不开社会转型这一特定的时代条件和背景[5,51]。要实现龙舟竞渡的现代化转型,首先应该保留与龙舟有关的优秀文化要素。同时,由于民众生活是龙舟竞渡赖以生存的基础,因此龙舟竞渡的发展演变自然不能脱离民俗体育的轨道[5,52]。周次保等人研究认为,我国龙舟竞渡文化应该从精神文化、娱乐文化、教育文化、竞渡文化、物质文化和经济文化等六个方面进行传承[53]。在龙舟竞渡的传承与转型中至少有两个问题是不能忽视的,一是务必保持龙舟竞渡文化原有的优秀基因;二是须将优秀龙舟文化积极元素与现代体育和生活相融合,保持龙舟竞渡的体育元素[52]。简而言之,龙舟竞渡的传承应重视人们心理和习俗的传承,抵御新思想文化对龙舟文化的冲击,拒绝已成体系、内涵丰富的龙舟文化渐行渐远;而且龙舟竞渡的转型应该建立在传承的基础上进行创新和向前发展。

7.2 龙舟竞渡的发展瓶颈与措施

历经数千年的文化洗礼与文化碰撞,我国龙舟竞渡活动的发展略显杂乱:体育原生态文化环境被打破,脱离“母体”,仪式和习俗渐被简化和遗忘[40]。如今,文化跨界的碰撞与“洋土”之争的矛盾均给我国龙舟竞渡活动的发展带了困扰[54]。综观龙舟竞渡的发展历史,龙舟竞渡运动缺乏体系建设,具体表现在以下五个方面:第一,龙舟竞渡场地要求高,比赛周期短,且多局限于固定节日(如端午节、泼水节);第二,龙舟竞渡活动经费来源单一,常出现活动经费不足和场地设施供不应求的情况;第三,龙舟竞渡专业服务型人才缺乏,龙舟竞渡体系尚未完全建设;第四,龙舟竞渡活动局限于“龙舟搭台、经贸唱戏”,龙舟文化的传承常被忽视;第五,缺乏有效宣传和包装,品牌效应不足,赛事档次不高。找准不足才能有的放矢,才有助于我国龙舟竞渡的现代化发展。保护、传承与创新是我国龙舟竞渡发展的三个抓手,保护龙舟文化是基本要求,传承龙舟文化是基本目标,创新龙舟文化是最终目的。因此,我们应顺应历史发展潮流,与时俱进,遵循体育发展规律,走竞技化与传统特色并重的发展之路,建立与社会主义市场经济相适应的龙舟产业化发展观和基础体育无形资产建设理念[43,55,56]。

8 结语

纵观改革开放40年来,学界对我国龙舟竞渡的诸多方面都进行了有益的深入研究,取得一批非常有价值的研究成果,为龙舟竞渡活动今后研究的开展奠定了扎实的基础。然而笔者认为,龙舟竞渡研究不应局限于起源、功能和文化等方面的基础研究,而更应结合时代背景和国家发展战略,在龙舟竞渡的发展、瓶颈和趋势等方面多下功夫,让龙舟竞渡在不失其原有文化色彩情况下,更好地融入现代生活,既给民众增加一项特色的健身娱乐活动,也给世界体坛和世界文化增添一分色彩。另外,在今后的龙舟竞渡研究中应多借鉴其他学科理论和方法开展交叉性研究,从多角度发掘龙舟竞渡本原特性和现实价值。另外,根据文献综述和先期调研,今后应重视龙舟竞渡的社会生态研究。如果仅从文献和新闻报道来看,龙舟竞渡活动的开展已是“歌舞升平”,而事实的真相需要更多学者展开全面而深入地研究。

[1]蔡根堂.论中国龙舟竞渡的起源[J].杭州电子科技大学学报(社会科学版),2015,11(1):51-57.

[2]陈莉.温州龙舟民俗文化缘起、历程及嬗变探析[J].山东体育学院学报,2010,26(2):41-44.

[3]李富刚,栗胜夫.改革开放30年我国太极拳运动科学研究进展[J].中国体育科技,2010,46(2):126-133.

[4]郑晔,刘英杰,郑如赐.龙舟赛事的城市经济效益与社会影响[J].中国体育科技,2001,37(1):99-100.

[5]倪依克.当代中国“龙舟现象”的社会文化学研究[J].成都体育学院学报,2001,27(6):23-26.

[6]方侦,杨津津.比较我国汉、苗、傣族龙舟竞渡文化之异同[J].北京体育大学学报,2002,25(1):19-21.

[7]万建中.龙舟竞渡活动的历史渊源[J].体育文史,1995(3):44-46.

[8]魏奕雄.龙舟竞渡的起源及其文化内涵[N].乐山日报,2005.

[9]张一龙,张子沙.龙舟文化与龙舟竞渡发展研究[J].云梦学刊,2014,35(3):64-67.

[10]陈丽珠.中国龙舟活动的发展及“龙”文化特征[J]天津体育学院学报,2002,17(1):77-78.

[11]杨罗生.竞渡本招屈考——兼论龙舟竞渡的起源及其文化意义[J].云梦学刊,2006,27(6):48-52.

[12]韦晓康.龙舟竞渡运动的起源[J].体育文化导刊,2002(1):45-46.

[13]姚正曙,何根海.龙舟竞渡的起源探析[J].成都体育学院学报,2000,26(6):36-38.

[14]王航东,张殿亮.对龙舟文化起源与功能的新思考[J].广州航海学院学报,2014,22(4):38-40.

[15]邱腾飞.龙舟竞渡仪式的象征体系及社会功能[J].河北体育学院学报,2015,29(2):90-93.

[16]倪依克,孙慧.中国龙舟文化的社会品格[J].成都体育学院学报,1998,24(3):17-21.

[17]刘明辉.龙舟竞渡的功能特点与龙舟文化的经济社会效应[C].2009第五届海峡两岸端午龙舟文化论坛,厦门市社会科学界联合会,2009:5.

[18]徐勤儿,简波.文化形态学视野下的中国龙舟运动文化特征[J].体育成人教育学刊,2006,22(6):11-13.

[19]陈明伟,谢翔,王艳琼,等.龙舟运动文化“破与立”的流变阐释[J].山东体育科技,2015,37(5):103-107.

[20]王洪珅.中华龙舟文化演变的生态适应论绎[J].北京体育大学学报,2017,40(6):134-139.

[21]倪依克.中国龙舟运动发展的文化研究综述[J].云梦学刊,2001,22(4):56-58.

[22]李兵,徐彬.现代社会条件下高校龙舟运动发展的瓶颈及对策研究[J].北京体育大学学报,2015,38(12):110-114.

[23]王兴,罗晓红.龙舟竞渡的价值探讨[J].军事体育进修学院学报,2010,29(4):42-44.

[24]杨秀礼.浅谈龙舟竞渡之民族精神[J].消费导刊,2009(21):236.

[25]黎细凤,王洪宇,黄柳.龙舟竞渡的文化内涵[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2007(3):78-79.

[26]商勇,窦兆波.论民族传统体育龙舟竞渡的现代文化价值[J].教育教学论坛,2012(31):270-272.

[27]吴金水.龙舟运动中的力学问题[J].上海体育学院学报,1989,13(4):49-51.

[28]刘靖南,许博.面向21世纪的龙舟竞技运动[J].北京体育大学学报,2001,24(4):458-459.

[29]郑义辉.优秀男子龙舟队员坐姿与高姿划桨技术动作的运动学分析[J].成都体育学院学报,2009,35(6):66-69.

[30]刘德琼.从第6届全国“民运会”看龙舟技术的发展[J].武汉体育学院学报,2000,34(5):118-120.

[31]伍娟,林志军,梁荣相.第十六届亚运会龙舟比赛战术模式分析[J].武汉体育学院学报,2011,45(6):75-79.

[32]罗兴华,龚惠兰,赖荣兴,等.广州顺德男子龙舟队运动员身体形态和机能的研究[J].广州体育学院学报,1992,12(4):49-53.

[33]田振华,吴晓峰,李云勇,等.我国高校龙舟优秀运动员体能特征及其评价模型的研究[J].北京体育大学学报,2008,31(10):1437-1440.

[34]李兵,陈刚.我国优秀男子龙舟运动员身体形态评价模型的建立[J].北京体育大学学报,2010,33(12):134-136.

[35]李兵,陈刚.我国优秀男子龙舟运动员身体素质评价模型的研究[J].山东体育学院学报,2011,27(5):59-62.

[36]李兵,陈刚,王康贵.我国优秀女子龙舟运动员身体形态评价模型研究[J].成都体育学院学报,2011,37(7):57-60.

[37]张志成,池建,李兵.我国优秀男子龙舟运动员身体机能评价模型的建立[J].北京体育大学学报,2014,37(3):128-132.

[38]谢玉,罗湘林,何斌.汨罗江龙舟竞渡探析[J].体育文化导刊,2012(8):29-32.

[39]羿翠霞,杨涛,陈彦.湖南汨罗龙舟赛文化探析[J].体育文化导刊,2013(12):105-108.

[40]罗湘林,刘亚云,谢玉.从故事到赛事——汨罗龙舟竞渡的底层视角[J].体育与科学,2015,36(1):81-85.

[41]辛梦霞.武汉东湖龙舟赛事研究[J].体育文化导刊,2015(3):69-72.

[42]杨建设.近代端午龙舟竞渡文化分析——以陕西安康地区为例[J].体育文化导刊,2012(10):113-116.

[43]陈莉.温州承办中华龙舟大赛的效益分析研究[J].体育科技,2016,37(4):90-91.

[44]侯海燕.广东礼乐龙舟的传承与发展研究[J].体育文化导刊,2017(11):64-67.

[45]赵雪,李延超.上海苏州河龙舟赛的特征与启示[J].体育文化导刊,2015(12):38-42.

[46]宋海龙.上海市龙舟运动发展研究[J].体育文化导刊,2015(3):66-68.

[47]胡小明,杨世如,夏五四,等.黔东南独木龙舟的田野调查——体育人类学的实证研究(一)[J].体育学刊,2009,16(12):1-8.

[48]杨世如,胡小明.苗族独木龙舟竞渡的体质人类学分析[J].体育科学,2009,29(7):78-83.

[49]卢塞军,代刚.贵州苗族独木龙舟非物质文化遗产景象追踪研究[J].武汉体育学院学报,2011,45(6):69-74.

[50]胡小明,杨世如.独木龙舟的文化解析——体育人类学的实证研究(二)[J].体育学刊,2010,17(12):1-9.

[51]胡娟,王凯珍.从民俗到体育:龙舟竞渡的缘起及现代转型[J].体育文化导刊,2007(2):18-20.

[52]张一龙,周次保.龙舟运动现代转型中的继承与创新[J].武汉体育学院学报,2014,48(8):54-57.

[53]周次保,王亮,魏瑶,等.文化“双核”理论视野下我国龙舟体育文化传承的内容逻辑及范式研究[J].广州体育学院学报,2016,36(3):33-38.

[54]倪依克.当代中华民族传统体育发展的思考——论中国龙舟运动的现代化[J].体育科学,2004,24(4):73-76.

[55]孔繁敏.从龙舟赛艇发展看中西体育文化差异[J].体育文化导刊,2008(9):85-87.

[56]简波,齐莹.龙舟运动的体育无形资产开发现状与对策研究[J].首都体育学院学报,2006,18(5):31-32.

Review on the Research of Dragon Boat Racing in the 40 Years of China’s Reform and Opening up

TU Xiang, etal.

(Gannan Normal University, Ganzhou 341000, Jiangxi, China)

赣南师范大学国家体育总局体育文化研究基地招标项目(项目编号:WHJD201803);赣南师范大学研究生创新基金项目(项目编号:YCX18A025)。

涂翔(1995—),硕士生,研究方向:民俗体育。

黄兴裕(1976—),博士,副教授,研究方向:运动与健康促进。