近40年贵州省夏季基于Z指数的干旱特征分析*

茅海祥,雷 霆,高红梅,周长志,张 祝

(1铜仁市气象局,贵州 铜仁 554300;2黔南州气象局,贵州 黔南 558003)

0 引言

干旱一直以来都是人类面临的主要自然灾害,直接关系到水资源安全、粮食安全和生态安全[1]。据贵州省气象部门统计贵州干旱发生的面积占各种自然灾害受灾总面积的比例达到50%,其中6—8月份的夏旱又至关重要,容易导致大面积旱地、稻田农作物枯黄、干死、农作物减产甚至绝收。降水量及其时空分布是导致干旱最直接的原因,因此进行多要素、长时间序列干旱监测预警分析就显得尤为重要。干旱指标是判断干旱程度的量化标准但也有很强的季节性差异,目前基于降水Z指数的干旱研究已比较成熟。王宏[2]采用降水Z 指数研究河北省降水的多时间尺度变化情况,认为河北省近 49 年来,年降水 Z 指数呈下降趋势,并存在多时间尺度变化特征。钱莉莉[3]以1961—2015年农业干旱Z指数为基础,利用ArcGIS空间插值技术,研究了贵州省5年间隔的5个干旱等级干旱强度和频率的特征。楚鹏[4]利用全省逐月降水量资料对5个气候分区的降水Z指数的年际变化特征、突变特征及其周期特征进行了研究。近年来也有一些研究[5-6]表明西南地区的秋、冬、春旱情有抬头的趋势,那么贵州夏季旱情究竟怎样?本文在前期比较PDSI指数和降水Z指数在贵州的适用性的基础上,选取对贵州夏季干旱反映效果较好的夏季降水Z指数场,从REOF出发进行分区后再分析各区代表站,以期得出贵州省夏季干旱的更多信息。

1 资料选取

为了保证资料的完整性和连续性,本文选取贵州省境内83个气象台站1979—2018年夏季(6—8月)的逐日降水量。

2 结果与分析

2.1 降水Z指数的空间分布特征

在前期进行PDSI指数与降水Z指数在贵州省适应性分析的基础上选取了对夏季旱情反映较好的降水Z指数场进行REOF分析,其载荷量LV能够较好地反映出夏旱的空间特征,取前5个空间向量作正交旋转变换,累积解释方差贡献占总方差的71%,根据主要空间型分布将贵州省分为西北、东北、东南、西南4个分区,与4个异常区对应的载荷向量场分别在赫章、松桃、黎平以及望谟站取得了最大值,故分别对这4个典型代表站的降水Z指数序列进行线性趋势,Mann-Kendall和Morlet小波分析。

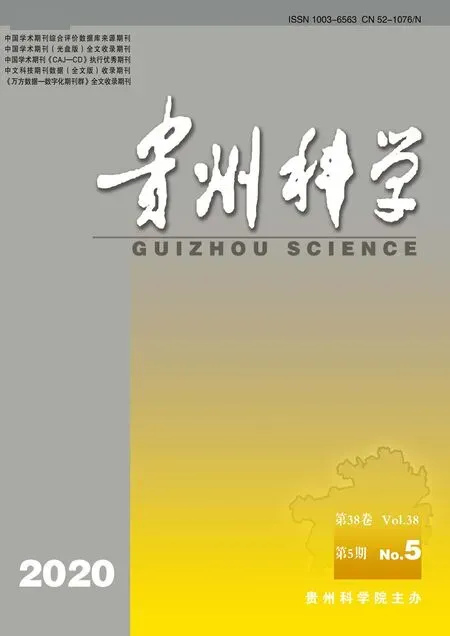

2.2 贵州省降水Z指数时间变化特征

对赫章、松桃、黎平及望谟4个代表站的降水Z指数进行趋势分析得出,近40年贵州省赫章(西北区)和望谟(西南区)夏季干旱略有加重(图1),下降的趋向率为0.03/10a和0.09/10a,其余两个分区都呈现干旱减缓的趋势,松桃(东北区)和黎平(东南区)上升的倾向率分别为0.05/10a和0.03/10a,即贵州省西部夏旱略有加重,东部略有减缓,而且4个区年际差别较大。西北区在1989年、1996年、2000年、2003年、2005年还有2006年出现6次较旱年份,在1988年、1998年、2001年、2008年、2014年出现5次大涝,近年来干旱趋势减缓,年际变化不大;西南区域近40年中出现5个大旱年(1990年、2009年、2011年、2013年、2016年),4个大涝年(1987年、1993年、2006年、2007年),2008年以后相对干旱,呈现变旱的趋势;东北区域在80年代初期较为湿润,90年代以后相对湿润,出现1995年、1999年2次大涝年,21世纪以来到2014年干旱化趋势加重,出现2005年、2009年、2013年3次大旱年,近年来呈现由旱变涝的趋势;东南区域从90年代以来一直到2008年都较为湿润,近年来旱涝年际变化较大,旱涝交替。

图1 贵州省四个分区代表站的降水Z指数线性趋势分析(横坐标为年份,纵坐标为Z-index值)Fig.1 Linear trends of Z-index of the four representative stationsin Guizhou from 1979 to 2018 (X:year,Y:Z-index)

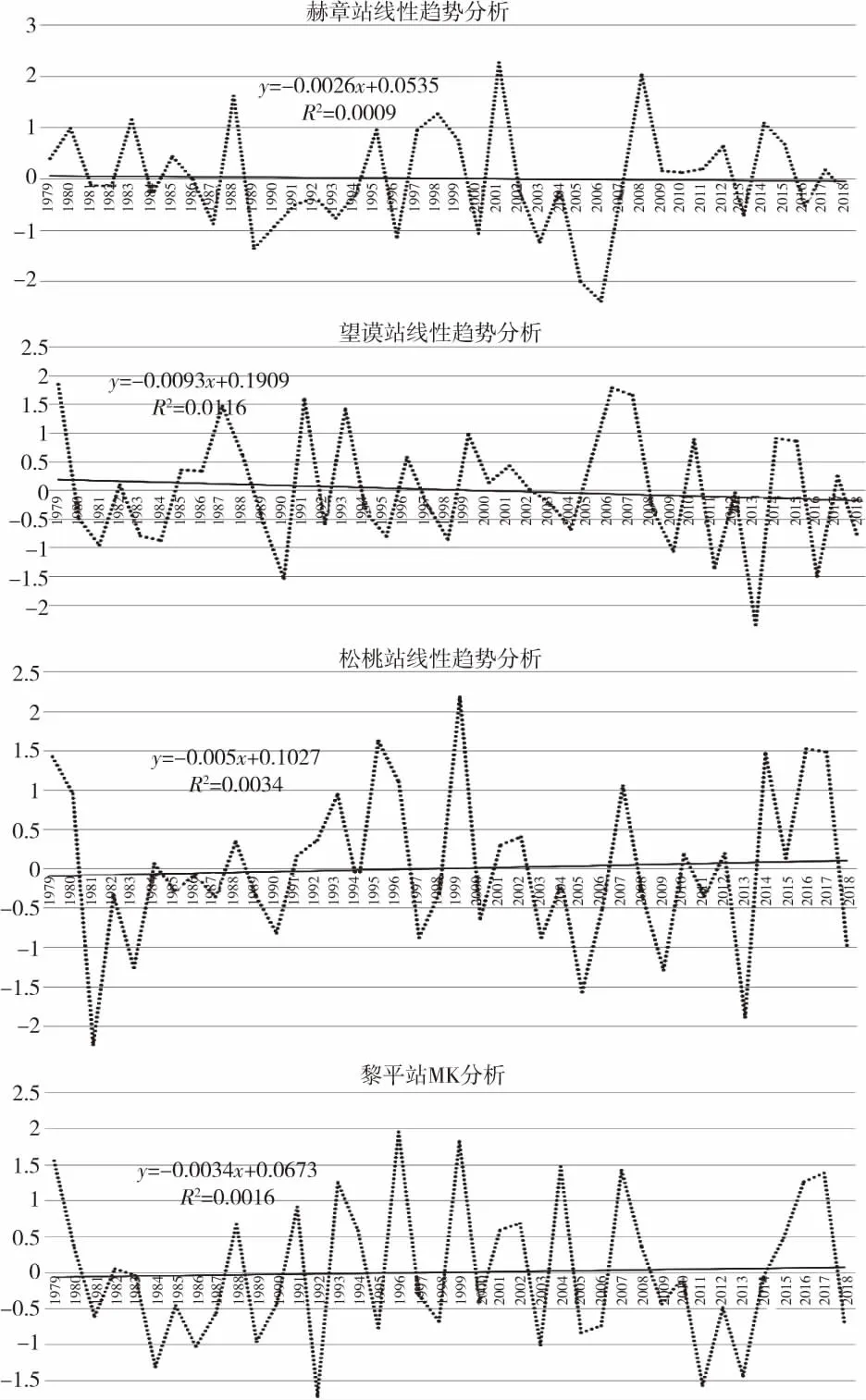

2.3 突变特征

4个分区的降水Z指数的M-K检验曲线(图2)可以看出:西北区域UF值只有1980年和2015年大于零,其余时段UF都是小于零的,表明降水Z指数序列从1981年突变后一直呈下降趋势,直到2011年再次发生气候突变,突变以后一直呈波动上升趋势;西南区域UF值在1985年发生突变之后一直呈上升趋势(大于零),到2011年突变呈现波动下降的趋势;东北区UF值在2002年突变后呈下降

图2 贵州省四个分区代表站点降水Z指数MK突变分析(横坐标为年份,纵坐标为MK检验统计量)Fig.2 MK analysis of Z-index of the four representative stations in Guizhou from 1979 to 2018 (X:year,Y:MK value)

的趋势,直到2014年突变后呈上升趋势,即由干变湿;东南区域UF值在1995年之前都是小于零,1995年突变以后一直到2008年发生突变开始下降之前UF值一直是大于零的即呈上升趋势,2015年再次发生突变后一直呈上升趋势由干变湿。

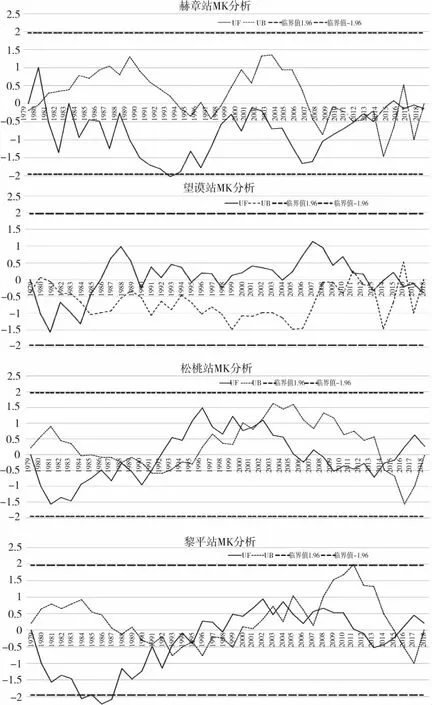

2.4 周期特征

有研究表明小波系数的变化趋势与气候信号的起伏是基本一致的,从图3中可以看出,4个区域站点的干旱均存在明显的周期振荡特征,但不同时间尺度所对应的干旱结构存在差别,在大时间尺度下又存在着变化复杂的小时间尺度结构,表明这4个区域站点干旱的变化特征是由不同周期振荡叠加而成的。由图3可以看出,西北区90年代中期到2010年有3~4年的显著周期;东北区在90年代中期有3~4年的周期,2010年以后年均有2年的显著周期;西南区域在近40年中90年代中期和2010年以后一直存在2~3年的显著周期;东南区域在近40年中从90年代以来一直到2008年一直存在3年左右的显著周期。

图3 贵州省四个分区代表站点的降水Z指数Morlet小波分析(横坐标为年份,纵坐标为时间尺度)Fig.3 Morlet wavelet analysis of Z-index of the four representative stations in Guizhou from 1979 to 2018 (X:year,Y:time scale)

3 结论与讨论

通过上述气候诊断方法,对贵州省1979—2018年近40年的降水Z指数进行分析,得出以下结论:

1)经REOF分析将降水Z指数的空间结构分为4个具有较高相关性的异常区,这4个异常区分别是贵州省的西北部、西南部、东北部和东南部,与4个异常区对应的载荷向量场分别在赫章、望谟、松桃以及黎平站取得了最大值。

2)近40年来贵州的西部夏季旱情略有加重,东部夏旱减缓,尤其是近些年来旱涝更替频繁,4个区域年际差别都较大。

3)近40年来贵州西北区域和西南区域反相关,西北区域长期呈现下降的趋势,西南区域长期呈现上升的趋势,但是近些年来突变特征较为复杂;而省的东部近40年来呈现下降-上升-下降-上升的趋势,旱涝交替。

4)贵州省夏季干旱具有多时间尺度振荡的特点,在20世纪90年代周期特征都比较明显,存在2~4年的周期,2010年以来东北和西南区域2年周期比较显著。