乡村振兴视域下健康乡村的内涵、建设现状与路径选择

张检 何中臣 唐贵忠

推动健康乡村建设既是全面建成小康社会的重要内容,更是推动农村生态文明建设重要抓手。[1]中共中央、国务院印发的《关于实施乡村振兴战略的意见》中明确提出“推进健康乡村建设”。据此,本文对乡村振兴战略背景下健康乡村建设的内涵、现状及路径展开探讨,以期为解决农村卫生与健康问题、助推乡村振兴的实现提供政策参考。

一、健康乡村的内涵

1989年,世界卫生组织首次提出“健康村”概念,将其定义为:具有较低传染病发病率,人人享有基本卫生设施和服务,社区和谐发展的农村[2]。2008年,“卫十一项目”即“世行贷款/英国赠款中国农村卫生发展项目”开始在国内展开,项目结合我国国情将健康村定义为:具有卫生安全的物质和生活环境、良好的健康意识和生活方式、疾病得到较好的预防和控制,能在保护和促进村民健康方面可持续性开展工作的行政村[3]。而新时代下,健康乡村的概念早已突破了医学的范畴,其要素在涵盖医疗服务、疾病防控、人居环境整治、健康教育等传统健康领域的基础上,外延至资源保护、污染治理、社会保障、劳动力转移就业、农村康养产业等领域。笔者基于我国现阶段卫生与健康事业发展和乡村振兴战略的需要,对健康乡村的内涵在广度和深度上进行了延伸,将其定义为:从乡村规划、建设到管理多角度体现“以人的健康为中心”,具备健康人群及促进人群健康发展的健康环境和健康社会,并以“健康”为生产要素推动生态、生产、生活系统全面协调发展的乡村有机整体。

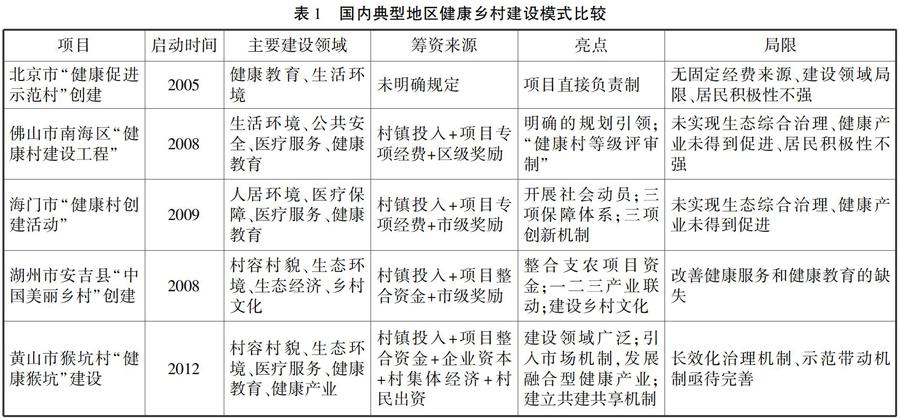

二、国内典型地区的健康乡村建设模式比较

自世界卫生组织提出“健康村”概念以来,国内部分省市相继开展了类似创建活动,如:北京市的“健康促进示范村”创建活动(2005)、上海市的“百万农民健康促进行动”(2006)、江苏省的“农民健康工程”活动(2006)等,开创了我国健康乡村建设的先河。2008年,“健康村探索与创建”作为“卫十一项目”重点工程之一在江苏省海门市、重庆市九龙坡区、青海省大通县等项目地区广泛开展,在纳入“卫十一项目”的745个行政村中,截至2013年底,共有468个行政村达到建设标准并通过验收。2013年,应中央一号文件提出的“推进农村生态文明建设”“努力创建美丽乡村”要求,我国于全国范围内陆续开展“美丽乡村”建设工作,并形成了适合不同区域发展、兼具区域特色的“美丽乡村”创建模式,如“安吉模式”“猴坑模式”等[4],具体见表1。

三、健康乡村建设进程中存在的主要问题

(一)理论研究缺失,研究视角和主体立场单一

学界对于健康乡村的研究目前还处于萌芽阶段,整体上呈现出碎片化、零散化。研究内容上,文献大多数都是描述型案例分析和居民健康现况调查,缺乏典型经验比较和建设路径探索,更缺乏在案例分析基础上对一般化抽象规律的提炼。从学科视角看,文献多以健康教育、医疗服务、疾病防控、人居环境整治等单一学科角度展开分析,缺少多学科综合视角的研究。而从主体立场看,文献中有关观点及政策建议,多是站在政府和学者的立场上提出,很少是基于基层干部和村民视角的调查与研究。

(二)工作机制不健全,健康治理模式局限

政府各部门间合作度低,企业与社会组织参与度低,卫生与健康部门单打独斗始终是阻碍健康乡村建设推进的关键瓶颈。资金保障上,健康乡村建设资金尚未纳入市、区两级财政预算,缺乏项目资助、企业捐款的良性机制,卫生筹资渠道狭窄和资金总量不足并存[5]。社会资本的参与力度远远不够,折射出民营企业进入农村健康领域可能面临着较大的障碍。运行机制上,缺少全国或区域统一的健康乡村建设规划引领,评价指标与监督体系也正在探索构架中。治理模式上的局限同样制约着健康乡村建设的开展。伴随农村人口老龄化进程加快、慢性病患病人口攀升、医疗费用高涨和居民疾病谱改变,居民健康服务需求尤其是对优质健康服务的需求迫切且巨大,传统的以改善医疗服务和公共卫生服务为重心的农村医疗卫生服务模式显然已不再适用。

(三)健康资源转换增值受阻,健康产业发展缓慢

“绿水青山就是金山银山”,其寓意是运用科学合理的要素转换方式,可实现健康资源与经济发展间的互换增值。但长期以来,我国农村卫生与健康工作对健康资源与产业经济间的辩证关系认识不足,表现为重视农村卫生资源和要素的投入与配置,忽视了将农村自然生态优势、特色中医药医疗服务、养生文化等健康资源作为生产要素带动农村融合型健康产业的突破发展。

(四)建设主体的自主性与创造性不足

我国健康乡村建设的进程中,通常采用政府推动,由所在区域行政部门创建健康乡村建设领导小组,以项目为龙头,进行统一的组织、倡导和协调,这种自上而下的建设体制有利于目标分解、层层落实,但也一定程度上抑制了基層组织及居民的自主性和创造性。

四、乡村振兴视域下健康乡村建设的路径选择

(一)深入新时代健康乡村的理论研究

建议政府及相关部门从健康中国和乡村振兴战略的全局出发,组织并扶持专业研究队伍及人员系统地开展健康乡村理论研究。运用多学科视角,在深入的理论探索和对微观主体充分调查的基础上,厘定健康乡村的基本概念及外延,梳理健康乡村的内在发展规律,厘清健康与生态系统、生产系统和生活系统之间的相互作用机理,夯实健康乡村建设的理论基础。

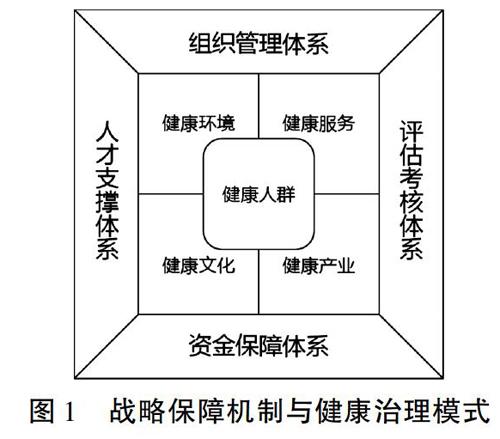

(二)建立健全“四位一体”战略保障机制

健康乡村建设作为一项涉及多领域的长期工程,应尽快建立健全涵盖组织管理体系、资金保障体系、人才支撑体系和评估考核体系的“四位一体”战略保障机制。见图1。建议研究推进健康乡村建设立法,建立健康乡村领导机构,全局层面统筹协调。加大政府财政对农村健康总投入的同时,设立健康乡村建设专项基金。在社会资本准入范围和投资环境上进一步优化,争取国内外项目资金,引导企业和社会组织参与健康乡村建设,弥补政府在技术支持和资金筹集等方面的局限。创新落实健康乡村人才培育引进使用机制,建立有效的动力机制和激励机制,破解“人才瓶颈”的制约,汇聚全社会力量共同投身健康乡村建设。实施严格有效的考核奖惩制,激活内力,推动建设进程优质高效运行。

(三)构建“五领域一中心”健康治理模式

通过健康乡村健康治理模式的构建,实现健康资源的有效配置,以最大限度地满足居民的健康需求,促进农村卫生与健康事业同农村产业经济的齐步发展。为此,构建“以培育健康人群为中心,营造健康环境为前提,优化健康服务为基础,促进健康文化为纽带,发展健康产业为突破”的“五领域一中心”健康治理模式,如图1所示。

1.培育健康人群。“人人享有健康”是“健康中国”与“健康乡村”的共同价值诉求。健康人群的特征包括身心健康和社会状态良好两个层面,前者可通过提高农村健康服务与保障水平而获得,而后者更倾向于通过文化渲染、促进增收和改善民生予以實现[6]。

2.营造健康环境。面对不容乐观的农村生态现状,应彻底切断牺牲农村生态换取经济发展的恶性链条,实施严格的生态环境管理制度,尤其在垃圾分类处理、农药化肥污染整治、天然林保护等突出问题上加强技术与模式创新,完善多维机制,杜绝恶化,推动农村生态治理体系建设。

3.优化健康服务。从扩大农村健康服务供给总量和优化供给结构两方面提高健康服务水平。扩大供给总量应以扩大有效供给和优质供给为重心,优化供给结构应以改善健康服务的消费结构、投入要素和产业结构为抓手,推动健康服务模式由“以疾病防治为中心”向“综合健康管理”转变。

4.促进健康文化。提升农村居民健康素养,统率居民健康行为,关键在于加强健康文化建设,其主要手段是健康教育[7]。基层医疗机构和学校作为健康教育最直接、最重要与最理想场所,应在服务和教育的各阶段,渗透健康知识、健康观念和健康行为的相关内容,构建多元化的健康教育模式。针对农村弱势群体和流动人口健康教育薄弱的问题,则需要着重开展专项健康教育计划[8]。

5.发展健康产业。“大健康时代”催生的“大健康产业”为农村传统产业结构调整与转型升级、居民健康消费需求的升级提供了重要机遇。各地政府应加强政策引导,尽快补齐农村公共交通、水利、居住条件等基础设施和民生领域的短板,构筑健康产业融合发展的政策环境与现实基础[9]。结合乡村发展规划和特色,引入市场化机制,发展“健康+旅游”“健康+养老”“健康+教育”等融合型健康产业,促进健康与经济的良性循环[10]。

(四)重塑建设主体的主体意识

农村居民是健康乡村建设的主体,村民小组、学校、农企、合作社和家庭作为居民广泛参与健康乡村建设的极好平台,应积极推进“健康村民小组”“健康企业”“健康家庭”等“健康细胞”建设工程,以营造建设氛围并构筑健康乡村的微观基础[11]。同时,加大对宣传教育资金的投入,利用宣传栏、文化墙、广播等多样化的宣传方式,结合社交软件、媒体、乡村文化网站等现代传媒技术,促进居民主体意识的形成。此外,对有基础及条件发展区域特色健康产业的农村,在引导培育新型职业农民的同时,要使居民充分认识到“健康”与“经济”间的互换增值链,变“要你健康”为“我要健康”,激发其投身建设健康乡村的内生动力。

参考文献:

[1]张检,唐贵忠,何中臣.新时期我国医药卫生事业建设的主要成就与基本经验[J].辽宁行政学院学报,2020(01):40-44.

[2]于法稳.基于健康视角的乡村振兴战略相关问题研究[J].重庆社会科学,2018(04):6-15.

[3]张巍,田向阳.健康村研究进展[J].中国健康教育,2010(07):541-545.

[4]刘钟明,潘伟,栗瑞.新农村的健康之路——健康村建设的政策设计与初步效果[J].中国卫生政策研究,2015(11):21-25.

[5]陈秋红,于法稳.美丽乡村建设研究与实践进展综述[J].学习与实践,2014(06):107-116.

[6]王鸿春,盛继洪.中国健康城市建设研究报告[M].北京:社会科学文献出版社2017:001-024.

[7]李东方,刘二鹏.社会支持对农村居民健康状况的影响[J].中南财经政法大学学报,2018(03):149-156.

[8]王中灿,程雪莲,何中臣,等.基于健康中国战略背景下的健康文化建设路径探讨[J].中国健康教育,2018(02):189-191.

[9]薛莉萍,范慧,郭静.流动人口健康教育现状及其影响因素研究[J].中国健康教育,2017(09):771-774+796.

[10]郑玮,董葱,黄志辉,等.卫生健康经济视域下健康乡村建设现状及发展对策[J].中国公共卫生管理,2019(05):593-598.

[11]夏文澜.对重庆发展大健康产业的建议[J].重庆行政(公共论坛),2018(01):85-86.

[12]张检,唐贵忠,何中臣.逻辑与路径:社区治理视域下的健康文化建设[J].湖南行政学院学报,2020(03):33-39.

作者:张 检,重庆医科大学公共卫生与管理学院硕士研究生

唐贵忠,重庆医科大学公共卫生与管理学院教授

何中臣,重庆市卫生健康综合行政执法总队副局长

责任编辑:钟学丽