西方时尚系统对中国服装产业的影响

何南妮, 朱伟明

(浙江理工大学 服装学院, 杭州 310018)

中国服装产业的发展历史悠久,但对时尚系统的研究却处于起步阶段。时尚系统的概念形成于近代,是基于系统性的宏观角度来理解将物质置于系统中,使之变为时尚的创造过程。时尚系统是多方联动组成的系统,是一个高度缜密性的社会组织,时尚系统是由行业协会、政府、设计师、时尚引领者、设计培训院校、企业、模特公司、公关人员和媒体运营等元素共同组成的网络型体系。将服装产业放置在一个制度化的系统中进行,能够从单一维度的线性模式转变为多维度的空间模式来探究外部因素是如何影响中国服装产业的。

时尚系统的发展已经引起了服装设计研究领域的广泛关注。中国服装设计师协会(CFA)主席张庆辉曾在采访中表示,时尚设计是一个生态系统,是一个竞技场,我国正面临全国范围内的时尚产业升级,需要通过设计端与消费端的倒逼,让中国服装产业进一步向高质量发展迈进[1]。西方的现实曾经是中国服装产业的理想,在不断学习和模仿的过程中,西方时尚文化在中国本土全面泛滥,在物质层面和精神层面上,我们的日常服装消费几乎被西方的流行和时尚文化同质化,只能依附于资源和市场的输出来获取时尚话语权。

中国的时尚系统依附于西方体系,本土服装审美同步于国际潮流,是中国服装产业的特征之一,这体现了本土服装产业在产业结构、创新能力、时尚风格上都受到西方时尚系统的同化,但这种影响是如何产生的,它为中国服装产业带来了哪些有利的影响,又从哪些角度制约了中国服装产业的发展,这是本文探究的问题。

1 西方时尚系统的历史起源

对时尚系统的研究,不能脱离语境,不能将时尚系统孤立出来,而是要将时尚系统置入一定范围内的社会、经济与技术发展进程中。从历时性的角度来看,西方时尚系统是伴随着工业革命而兴起的,是服装产业蓬勃发展的历史性结果。

1.1 工业革命以前

时尚实践活动开始于14世纪的西方宫廷王朝[2],是社会顶层的活动,聚集了大量精英和资本,各种制度和机构组成的时尚系统诞生于此。工业革命以前,时尚实践集中产生在上层社会,标志着精英阶层的审美品味和社会特权,形成了具有阶级性的生产消费符号和信仰,自上而下地引导着服装产业。法国作为历史上领先的时尚中心之一,法国王室在法国时尚崛起的过程中起着至关重要的作用。在路易十四的统治时期,时尚在政权扩张政策中起着相当大的作用,王室贵族通过建立时尚引领者的形象,将时尚文化垄断在法国宫廷中,不仅巩固了贵族的社会地位,还促进了法国服装产业的发展。

1.2 工业革命时期

时尚作为制度化系统出现在19世纪,工业革命带来了技术和材料的进步,激发了批量化服装生产的新需求,服装产业工业化改变了时尚系统的结构,贵族的地位受到了资产阶级的威胁,失去了绝对的社会地位。中产阶级的财富和规模增长导致社会阶级结构发展改变,新贵族对于跻身上层社会的渴望为时尚提供了巨大的市场空间。1868年查尔斯·F·沃斯(Charles Frederick Worth)创建了第一个时装协会组织,上层社会作为曾经控制时尚系统的群体,被时装协会组织中的设计师团体取代。在这个时期设计师的社会地位得以提升,服装的类型也得到了区分,高级定制、高级成衣、成衣有了明显的等级区分,服装产业在时尚系统的变革下进一步发展,形成精英和非精英两种类型。

1.3 消费时代

持续的现代化进程促进了中产阶级的崛起,随着财富的增长,人们的社交需求和消费模式发生了改变。可支配盈余刺激了消费欲望,进一步带来了制造业和传播媒介的发展,为服装产业和时尚文化传播提供了更广阔的舞台。在消费时代下,那些时装店的上架频率按周来计算,年轻人展现了空前的消费能力,时尚成为人们社交身份的符号。美国的时尚系统展现了商业化的特征,埃莉诺·罗斯福(Anna Eleanor Roosevelt)提出市场是时尚行业必须重视的一个环节,并且大力提倡扶植本土设计师,邀请新闻媒体和名人明星加入时尚活动,推动纽约时尚系统不断扩大和完善[3]。消费时代的审美文化以及平等民主化的社会意识使时尚系统形成了以市场为中心的商业战略机制。服装产业在这样的社会环境下获得了巨大的成长空间,成为了世界经济中最大的产业之一。

1.4 数字化时代

数字化应用正在以前所未有的速度改变时尚系统——数字营销、趋势预测AI算法、电子商务、移动社交媒体、增强现实技术等方面的数字化技术打破了时尚系统与大众之间的壁垒,消费者不再是时尚系统的终端群体,而能够通过数字化应用,参与到时尚系统的各个环节中。服装产业通过互联网获取消费者的大数据,再利用人工智能算法准确地预测用户的需求,通过现代化的服装生产链和物流,能够在电商平台上实现“即见即买”,将新的流行时尚快速推向市场。科学技术的进步以超乎想象的速度整合重塑时尚系统的构架,时尚系统的阶级性弱化,为新生品牌和企业提供了生长机会,然而大量的物质充盈市场,有限的信息空间加剧了时尚场域的竞争,这对中国服装产业而言,既是挑战,更是机遇。

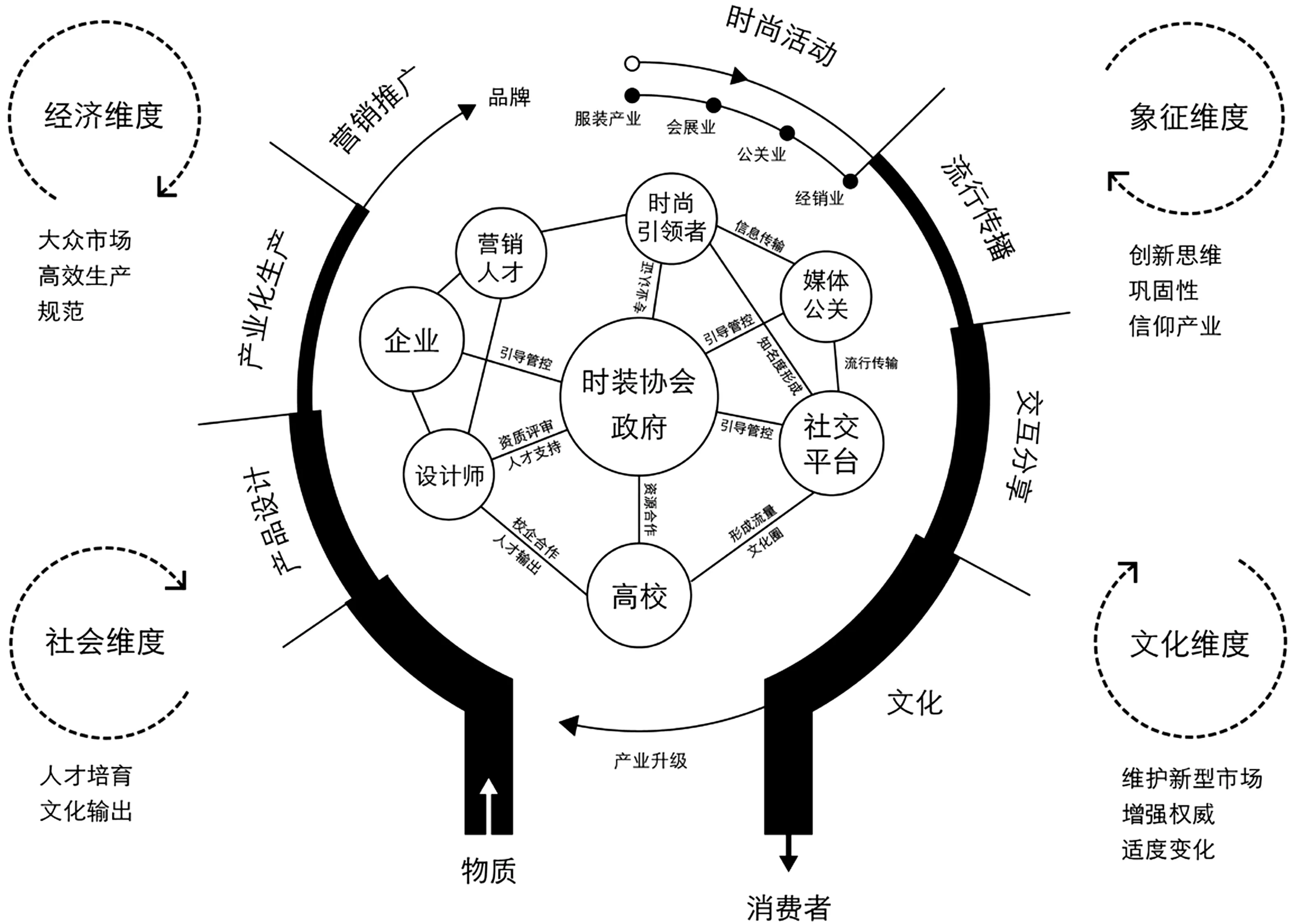

2 西方时尚系统的逻辑构架

通过追溯西方时尚系统理论的历史演化路径,可以进一步对时尚系统的逻辑构架进行探究,即从时尚系统的各个环节来理解时尚系统对服装产业造成影响的具体表现。“时尚系统理论研究,综合了微观交互分析和宏观层面的社会学理论,即符号互动论和结构功能论,宏观层面的社会学家分析时尚中的社会组织,而微观互动论的学者分析时尚设计师和其他相关个体”[4]。时尚理论学者吴昊将时尚系统分为了宏观层面和微观层面两个逻辑构架。从宏观层面和微观交互的层面来理解这个混乱复杂的系统,需要进一步对时尚系统进行综合性的结构提炼和功能梳理,总结出时尚系统的逻辑构架和一般特征(如图1)。

图1 时尚系统逻辑构架

2.1 宏观构架

从宏观角度来看,时尚系统是一个生产消费符号和文化信仰的组织,并且能为服装提供附加价值,使之构成时尚。从时尚文化诞生过程来看,服装产业通过产品设计、产业化生产和营销推广来构建品牌,产品经过一系列时尚活动的筛选形成服装流行风格,流行风格则通过社交媒体的传播和消费群体的交互分享形成时尚文化,最后由文化作为导向,促进服装产业的升级,提高物质制造过程中的创新能力。在激烈的时尚系统竞争场域内,品牌要想取得成功,则应该从四个维度上进行考虑——社会、经济、象征、文化。四种形式的资本决定了品牌在时尚系统中的地位,导致了不同服装企业所对应的时尚实践活动存在巨大差异,面临的消费阶级和个体截然不同。

2.2 微观构架

从微观交互角色来看,西方时尚系统是不同产业和组织的历史性贡献组成的制度性产物,各个环节担任着不同的角色,有效地推动着时尚系统的运作。时尚系统并非是某一个组织或者某一个人的产物,而是机构、组织、群体、生产者、事件和活动交互作用下的产物,每一个人都在时尚产业的各个细节领域中担任着具有影响力的工作,左右着时尚系统的运作方式。时尚系统的结构决定了服装产业的系统和制度变化,服装产业又通过系统内的活动获得影响力和文化资源。分析不同组织和个体在时尚系统内的功能,能进一步理解时尚系统对于服装产业的影响力。

2.2.1 时尚系统的中枢:时装协会

时装协会是服装产业发展的引导者和计划者,无论是指导服装产业的转型,加强时尚城市的权威性,还是鼓励年轻的设计师加入时尚系统,时装协会都起着不容忽视的作用。时装协会由专业人士和相关组织构成,具有行业权威性以及鲜明的本土特征,在空间上具有广泛的社会影响力,并且能为会员提供有效的优惠政策和奖励,协助参与者在整个时尚系统中获得一席之地。河村由仁夜(Yuniya Kawamura)提出:时装协会组织的意识形态是中央集权的[5]。时装协会在控制设计人才流动以及组织时尚活动上起着关键作用,时尚系统所具有的高度的社会集群效应正是源于时装协会中央集权的意识形态,这种意识形态则是由社会制度、人文生活、价值观念和时代知觉形成的。时装协会在时尚系统内拥有独立的权力,管控服装产业的标准、时尚服务行业的规则、劳工们的薪资待遇、活动赛事的筹办、时尚的传播渠道、设计师的培育与管理等等,将服装产业推向制度化、系统化的方向,引导服装产业优化发展。

2.2.2 时尚系统的内在活力:时装设计师与时尚引导者

时装设计师和时尚引导者聚集的地方就是时尚系统存在的地方,著名的时装设计师是一个时尚系统的代名词,是时尚系统不可获取的活力源泉。一方面,为了保持在时尚领域的地位,时尚系统需要源源不断的设计师的加入来提升系统的活力和影响力;另一方面,设计师想要获得世界范围内的知名度,则需要依托于时尚系统的等级制度和行业权威性,两者互相依托,形成联锁效应。在时尚系统所构建的符号与信仰的文化空间里,时尚引导者呈现出精英阶层的审美品味和生活方式,潜在地影响着消费者的模仿心理。人们通过消费来获取社会认同和自我满足。时尚系统的信息交互依赖于大众的模仿心理,通过模仿增强时尚系统的影响力,甚至将时尚的地位神圣化,这种心态的意义建立在具有无比威力的信仰之上,然后形成拜物教式的品牌崇拜[6]。因此,时装设计师和时尚引导者在服装产业中,不仅仅是提供设计和造物,也创造时尚文化和有价值的理念,服装产业得以朝着多元化的方向发展。

2.2.3 时尚系统的信息传播机制:媒体

传媒产业和出版产业是时尚系统重要的信息渠道链,为时尚文化的传播作出了突出的贡献。17世纪法国宫廷内沙龙的举办是最早的时尚信息汇聚和交流的中心。19世纪诞生了现代时尚系统的第一本时尚杂志“VOGUE”,时尚信息的传播方式由原始的沙龙形式转变为纸媒体传播,西方的贵族们可以通过杂志的订阅来了解世界上最新的时尚资讯。20世纪中国出现第一本时尚杂志《玲珑》,解放了处于时代变革中的中国女性,将时尚女性定义为优雅、有学识的新女性形象,启发了现代中国时尚文化的萌芽。国内时尚学理论学者柴娅强调时尚媒体与服装产业密不可分,在时尚系统的实践活动中,媒体的参与不可或缺[7]。服装产业通过媒体能够扩大品牌知名度,让时尚信息传播到不同的社会阶层,使消费者了解到最新的产业动态,是品牌运营和推广最有效的工具,是服装产业与大众接触的重要渠道。

2.2.4 时尚系统的人才培育机构:服装院校

在时尚系统的逻辑构架中,创意人才的引入是推动时尚系统发展的重要力量。纵观世界范围内具有国际性时尚效应的城市,都拥有顶尖的设计类院校,诞生了许多著名的时装设计大师。年轻设计师是服装产业的未来。在相对封闭的高级时尚圈里,要保持时尚系统的活力,仅仅依靠那些具有代表性的著名设计师是不够的。服装院校是设计人才的孵化器,是时尚系统的新生代人才推介机制,通过建立服装院校的通用教育、技能教育、艺术文化教育等机制,培养年轻设计师群体团队性共鸣,增强他们的情感纽带和集体意识,进一步强调时尚系统的信念,也为服装产业带来活力。

3 对中国服装产业的影响

3.1 引导产业升级

我国最早的服装产业是通过票证购买额定纺织品,再找裁缝制衣的手工作坊模式。1983年中国告别了纺织品限量供应的时代,以外贸出口作为转折点,承接了西方服装市场的劳动密集型产业的转移。21世纪初期90%的企业都集中在外贸市场,西方时尚系统开启了中国服装产业的新时代,在规模化和产业化的市场要求下,中国服装企业开始构建纺纱织布、印染、设计、成衣、销售的全产业链系统,实现由传统制衣工坊走向现代型服装企业。随着纺织技术和机械设备的深入发展,中国不少地区开始由自由集市发展出规模化的服装批发市场,形成产业集群化,并衍生了七匹狼、伊芙丽、太平鸟等具有影响力的国产服装品牌。西方时尚系统引导中国服装产业构建现代化产业链,推动产业集群效应,为中国服装产业升级奠定了基础和发展方向。

随着新的生活方式和消费方式的出现,西方时尚系统先一步将创新技术和智能设备运用到服装产业中。20世纪末西方服装产业已经开始尝试将影像装置、互动装置、网络装置、声音装置运用到服装展示和服装制造中,从服装研发、展示和销售都实现数据化和智能化。自2001年起,我国就开始进口西方先进制造设备,将自动裁床、高速缝纫设备、吊挂系统等服装制造加工设备引进国内企业,大大提高了我国服装加工过程中的技术水平和生产效率。为提高制造业自动化水平,我国建设了多个服装生产设备和软件研发企业,促进了我国服装产业的产能水平,推动服装产业的优化升级。

3.2 服装设计生产流程

服装设计生产流程是服装企业为了适应千变万化的市场竞争环境而设计的开发新服装和服务的过程,包括了现有市场的评估、企业市场定位、制定设计目标、生成设计创意、服装研发与营销计划制定,最后是批量化生产和分销销售。20世纪70年代美国提出了六西格玛设计方法(DFSS:Design For Six Sigma),通过六西格玛设计方法的应用,能够改进产品研发前期的设计质量,为企业带来巨大的经济效益[8]。1995年诺伯特·卢岑堡(Norbert Roozenburg)和约翰·艾格斯(Johannes Eekels)共同创造了当代产品创新流程模型[9],描述了如何将设计应用到整个产品创新过程中,以设计把握全局,为后续开发流程中的决策提出规范的信息和依据。服装设计生产的过程流程化,有利于服装企业更好地把握设计和管理,指导具体的服装创新活动,来预防服装企业在失败的创意上花费金钱和时间,也可以提高服装设计的质量并缩短周期。由于服装产业的工作时间短暂,需要设计师能够对时尚环境作出快速反应,因此对设计师和专业人员的设计能力和分析能力有挑战性,借助服装设计生产流程,中国服装产业实现了快速反应的运作方式。

3.3 管理制度化

中国服装产业最早是以家庭为单位的小作坊式产业,在西方劳动密集型产业向亚洲转移的过程中,形成了大型服装企业和服装生产流水线,因此,管理制度化在中国服装产业发展阶段具有重大的影响。1954年彼得·德鲁克(Peter F·Drucker)提出“目标管理”,为现代管理学思想奠定了基础,将企业管理制度化,促进了世界管理学科的形成。我国服装产业不断引进先进的管理理念和生产理念,向国际质量标准、生产标准靠近。根据国家行业标准信息服务平台的数据,目前我国纺织服装行业在国家标准、纺织标准、中华人民共和国轻工行业标准、化工标准、出入境检验检疫标准这六个项目中,涵盖了2 685条标准条例,对中国服装产业制度化、标准化、专业化管理起到了重要的作用,提高了我国纺织服装制造水平,适应了国际贸易的发展需求,为我国服装产业优化升级起到了关键作用。

4 中国服装产业升级与时尚系统的完善

西方时尚系统在中国服装产业升级上具有重要的意义,但也制约了中国本土时尚体系的发展,使得中国的时尚文化呈现出西化的特性,通过我们身边绝大多数人的日常着装,便能体现出当代中国的服装文化仍然紧紧跟随在西方时尚体系下,服装消费与国际审美文化同步发展。但中国具有博大精深的传统文化和服装审美理念,拥有优秀的人才培养机制和产业基础,这种体现在时尚文化、时尚理念、时尚体系上话语权的缺失,提醒着我们中国服装产业升级与时尚系统完善的重要性和迫切性。

4.1 制度发展

中国服装产业升级离不开政策的支持和发展战略的引导,但目前中国缺乏统一性、权威性、宏观性的制度规划。中国服装产业忽视了时装协会的建设,时装制造产业的生产标准、行业的服务规则、设计师的培育与管理等都缺乏系统性的指导,时装协会难以在本土时尚系统中起到关键作用。政府和服装产业应重视时装协会的主导性地位,强化时尚系统的制度化管理。在时尚系统的构建中,应将时装协会置于中枢位置,树立核心化的时尚信仰理念,以增强时尚系统的凝聚力。

4.2 文化发展

建立适用于中国服装产业、属于中国特色的当代时尚文化无疑十分重要,在服装产业的升级过程中,应当不断强调中国特有的服饰审美文化,将文化传承、传播纳入到时尚系统的建设当中,树立时尚审美自信,强化中国服装产业在中国消费者精神层面的存在感。通过文化发展,中国服装产业才能显示出自己独有的个性与魅力,才能进一步完善中国特色的时尚系统,在竞争环境越来越激励的国际服装市场中获得话语权。

4.3 人才培养

中国服装产业升级实际上也是人才升级,作为纺织大国的中国,很多服装企业依靠为外国品牌加工生产而生存,难以创造自己的品牌和创新环境。 时尚系统需要源源不断的人才输入来保持活力。从设计师和时尚引导者的培育角度出发,时尚系统的构建还应当关注系统内专业人士的话语权的巩固,一方面增强其在中国服装产业中的行业权威性,另一方面凝聚专业人士,加强时尚群体的情感纽带,形成时尚系统内的集体信仰。从院校角度出发,除了人文教育,还应培养学生面向社会和岗位的能力,将新生代人才培育与人才推介机制双管齐下,实现我国时尚系统内人才培养体系的均衡发展。

综上所述,西方时尚系统对中国服装产业深刻而广泛的影响问题上,我们无论对其抱有怎样的爱恨交错,中国服装产业形态已然存在。但21世纪正面临信息技术的高速发展,伴随而来的是国际时尚系统阶级性的日益模糊,个性化、民族化、地域化以及非标准化的时尚流行正在重新定义世界时尚系统,西方时尚系统对中国服装产业的影响趋于薄弱,新的时尚体系正在世界范围内不断崛起。中国服装产业的发展要获得独立的话语权,其发展的基本任务是发展具有中国特色的时尚制度体系,基于中国特有的服饰审美文化进行创新实践,培养新生代的行业专业人才,以实现中国服装产业的复兴和可持续发展。