国立北平图书馆时期机构沿革探析(1909 —1949)

王青云 荣 杰

组织机构的设置与安排是某一单位社会职能、管理体制机制、各方面事业发展状况的综合表现。国家图书馆自1909年建馆以来,经历了百余年的发展,其组织机构也多有变迁。而组织机构的设置、职责分工及其变动又与各方面馆务工作的发展有着密切联系,笔者尝试通过对国家图书馆1909—1949年间组织机构变动相关史料的梳理,分析该时期国家图书馆组织机构的沿革情况,进而探讨当时国家图书馆的发展情况。

这里需要说明的是,国家图书馆在民国时期先后数次更名。1909年建馆时为京师图书馆,1925年改称国立京师图书馆,1928年改称国立北平图书馆直至1949年。为了标题的简洁,以1909到1949年间使用时间最长且影响力最大的国立北平图书馆概括这一时期,行文中则使用当时的具体名称。

1 各时期机构设置情况

根据国家图书馆所藏各时期内设机构图和相关馆史资料,1909到1949年间国家图书馆组织机构设置发生了几次较为明显的变动,根据这些变动可将国家图书馆机构设置分为五个阶段。

1.1 1909年—1923年机构设置情况

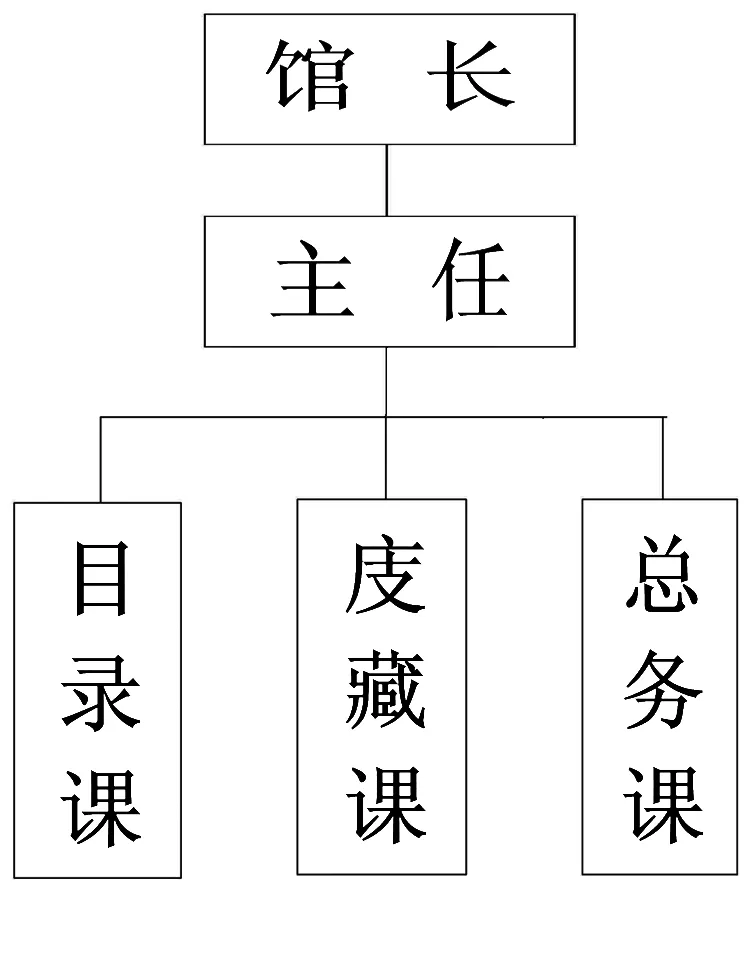

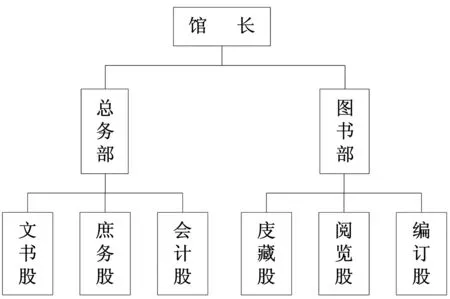

1909年,京师图书馆创设。清廷学部颁布的《京师图书馆及各省图书馆通行章程》第六条规定:“图书馆应设监督一员、提调一员。(京师图书浩繁,得酌量添设,以资助理。)其余各员,量事之繁简,酌量设置。”[1]国家图书馆馆史档案《国立北平图书馆职员年表》记载:“有清宣统二年,始设京师图书馆。置正副监督各一人、提调一人。分置典藏、监察、文牍、庶务四科,各置正副科长一人,科员写官各若干。另设纂修处,置总校一人,纂修写官若干人。”[2]可知京师图书馆初创之时的组织构架如图1所示。1912年5月北洋政府教育部在接收京师图书馆后,对该馆组织设置情况进行了调整,“废正副监督制,改设馆长一人”[3];1915年,又在馆长之下增设主任一职[4]。1916年12月,北洋政府教育部核准了《京师图书馆暂行办事规则》,规定了其组织机构:设馆长一人,其下设主任一人,下设目录课、庋藏课、总务课[5](如图2)。1922年12月、1923年3月北洋政府教育部两次对《京师图书馆暂行办事规则》进行修订,内设机构保持未变。

图1 京师图书馆机构设置情况(1909年)

图2 京师图书馆机构设置情况(1916年)

1.2 1924年—1929年11月机构设置情况

图3 京师图书馆机构设置情况(1924年)

1924年,北洋政府教育部颁布的《京师图书馆暂行办事细则》再一次明确了京师图书馆内设机构分为:总务课、目录课、庋藏课。在各课下又分设若干室或组:总务课分设文书、会计、庶务三室,目录课下设6个组负责不同类型文献目录编制及相关工作,庋藏课书库分设善本、藏经、四库、普通四室(如图3)[6]。1925年底梁启超接任馆长后,即对组织机构进行了较大调整,将总务、目录、庋藏三课的旧制改为图书、总务两部,各设主任1人[7](28)。1929年5月,国民政府教育部颁布了核准后的《国立北平图书馆组织大纲》,规定图书馆设馆长一名,主持馆务;馆长之下设总务与图书两部,总务下设文书、庶务、会计三股,图书部下设庋藏、阅览、编订三股[8](如图4)。

图4 国立北平图书馆机构设置情况(1929年5月)

1.3 1929年11月—1937年机构设置情况

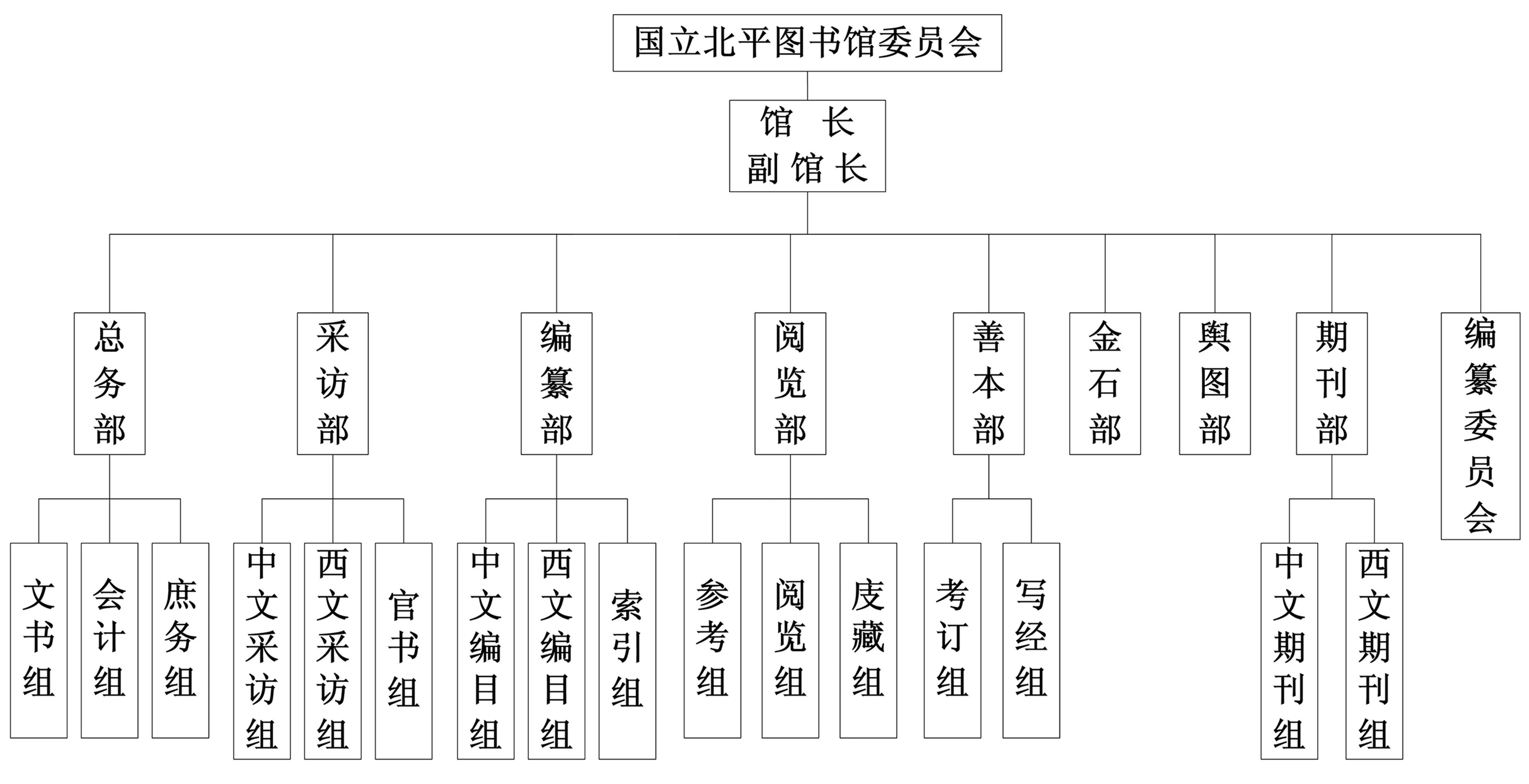

1929年8月,经国民政府教育部与中华教育文化基金会协商,决定合组国立北平图书馆和北平北海图书馆,仍称国立北平图书馆(简称“平馆”)[4]。11月,国民政府教育部核准颁布了《国立北平图书馆组织大纲》。根据该组织大纲,平馆实行图书馆委员会监督下的馆长负责制,委员会对图书馆的馆务发展规划、财务运行等都享有决定权[9]。馆长之下分设总务、采访、编纂、阅览、善本、金石、舆图、期刊八部,其下再设16个组,另外设编纂委员会(如图5)。

图5 国立北平图书馆机构设置情况(1929年11月)

1929年《国立北平图书馆月刊》刊发的《各部之改组成立》一文对此次机构调整做了具体说明:“按照组织大纲,除总务部依旧,采访、阅览、编纂三部就原有采访科、图书部改组外,又于旧时之图书部分出善本及《四库全书》、唐人写经,组织善本部;就写经室分出古地图及两馆旧藏舆图,组织舆图部;就普通书库分出各种期刊,组织期刊部。”[10]

经此次内设机构调整后,平馆机构直至1937年抗战全面爆发前均较为稳定,只有个别变动。根据《中国国家图书馆馆史》和国家图书馆所藏这一时期机构图记载,主要变动包括:1932年编纂部下增设满蒙藏文编目组,后又于1934年撤销;1935年2月编纂部改为编目部,期刊部改为期刊组并入采访部[11](64)。

1.4 抗战全面爆发时期机构设置情况

1937年抗战全面爆发后,平馆逐步将馆务南迁,先后在长沙、昆明设立办事处。1939年4月,教育部将平馆在滇办事处改组为馆本部[7](300)。除本部外,平馆1935年底在上海设立的办事处[11](125)仍正常运转;1938年初在香港设立办事处[7](349);1941年间因昆明馆舍在敌机空袭中被炸毁,遂在重庆建立办事处[11](128)。由于这一特殊时期,馆务动荡较大,加之史料相对不足,无法逐年梳理变动情况。据1942年11月30日昆明办事处报表记载,当时平馆设“总务、采访、编目、阅览、善本、金石、舆图、期刊八部,每部依事务之需要,又设16组”,另外设编纂委员会[12]。馆藏档案《国立北平图书馆组织职掌员额调查表(昆明1942年1—3月)》[13]所记载的8个部与该表相同,且明确记载了各部下设各组,总数亦为16个(如图6)。

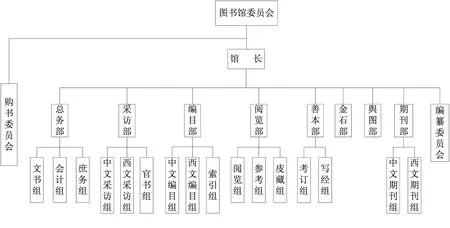

1.5 抗战胜利后机构设置情况

抗战胜利后,平馆复员迁回北平。1946年6月,国民政府批准了《国立北平图书馆组织条例》。根据条例,平馆共设8组:采访组、编目组、阅览组、善本组、舆图组、特藏组、研究组、总务组[14]。另据国家图书馆藏机构图,1949年3月平馆内设机构除上海、南京、香港三个办事处和中日战事史料征辑会外,共设9个组、2个室,下设16个股(如图7)。

图6 国立北平图书馆(昆明)机构设置情况(1942年3月)

图7 国立北平图书馆机构设置情况(1949年3月)

2 各时期内设机构职责

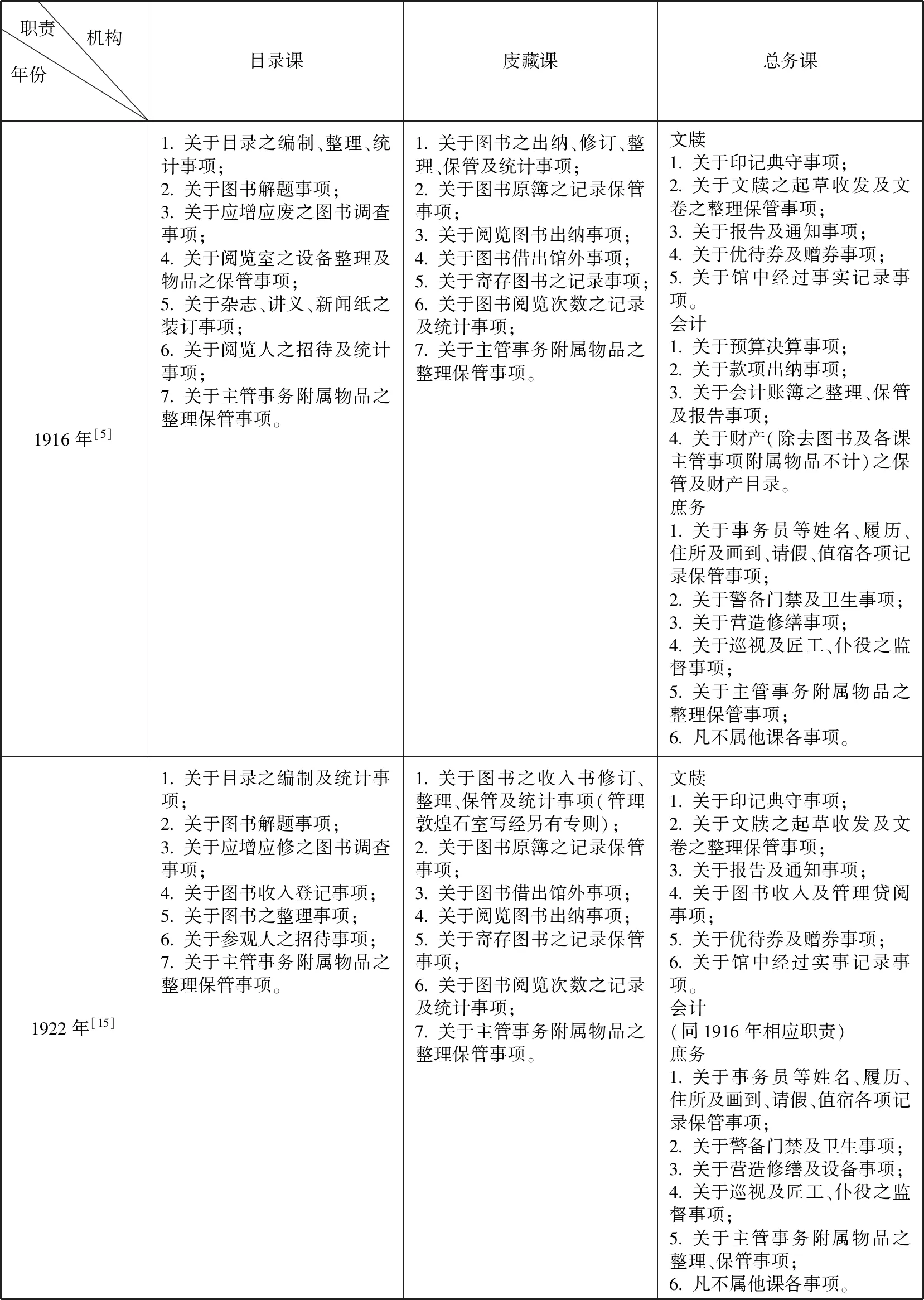

机构设置与机构所承担的职责紧密相关,通常机构变动也伴随着职责调整,先后颁布的几份办事规则或组织大纲规定了不同时期国家图书馆内设机构的主要职责(详见表1)。1916年《京师图书馆暂行办事规则》规定,目录课承担7项职能,庋藏课承担7项职能,总务课承担文牍方面5项、会计方面4项、庶务方面6项职能。1922年《京师图书馆修改暂行办事规则》规定,目录课承担7项职能,庋藏课承担7项职能,总务课承担文牍方面6项、会计方面4项、庶务方面6项职能。1923年《修改京师图书馆暂行办事规章》规定,目录课承担7项职能,庋藏课承担8项职能,总务课承担文牍方面5项、会计方面5项、庶务方面8项职能。

表1 京师图书馆内设机构职责变化对比

1924年颁布的《京师图书馆暂行办事细则》规定了总务课、目录课、庋藏课的职责和相应的办事流程。总务课下设文书室、会计室、庶务室。其中,文书室主要承担印记典守管理,公文办理,入藏书籍登记,图书借出、借入登记手续办理,优待券及普通券管理,年报编制等职责;会计室主要承担岁入岁出预算书、决算书及每月支付预算书、每月收支计算书并收支对照表、单据粘存簿办理,各项收入登记收存,员工工资发放,及各类款项支取等职责;庶务室主要承担员工考勤管理,守卫巡警及馆役管理,馆区卫生管理及家具等保护维修。目录课下设6个组:第一组负责编辑善本书籍目录兼办各项总纂审核;第二组负责编辑普通旧书碑拓等目录;第三组负责编辑新旧杂志等目录兼研究图书馆学;第四组负责编辑外国书籍目录兼译述关于图书馆学之书;第五组负责编辑唐人写经目录兼专门研究图书馆学;第六组负责编辑丛书分出目录。庋藏课下设善本、藏经、四库、普通四室,各室负责库房管理和阅览服务管理,该课同时负责管理文献的修复[6]。

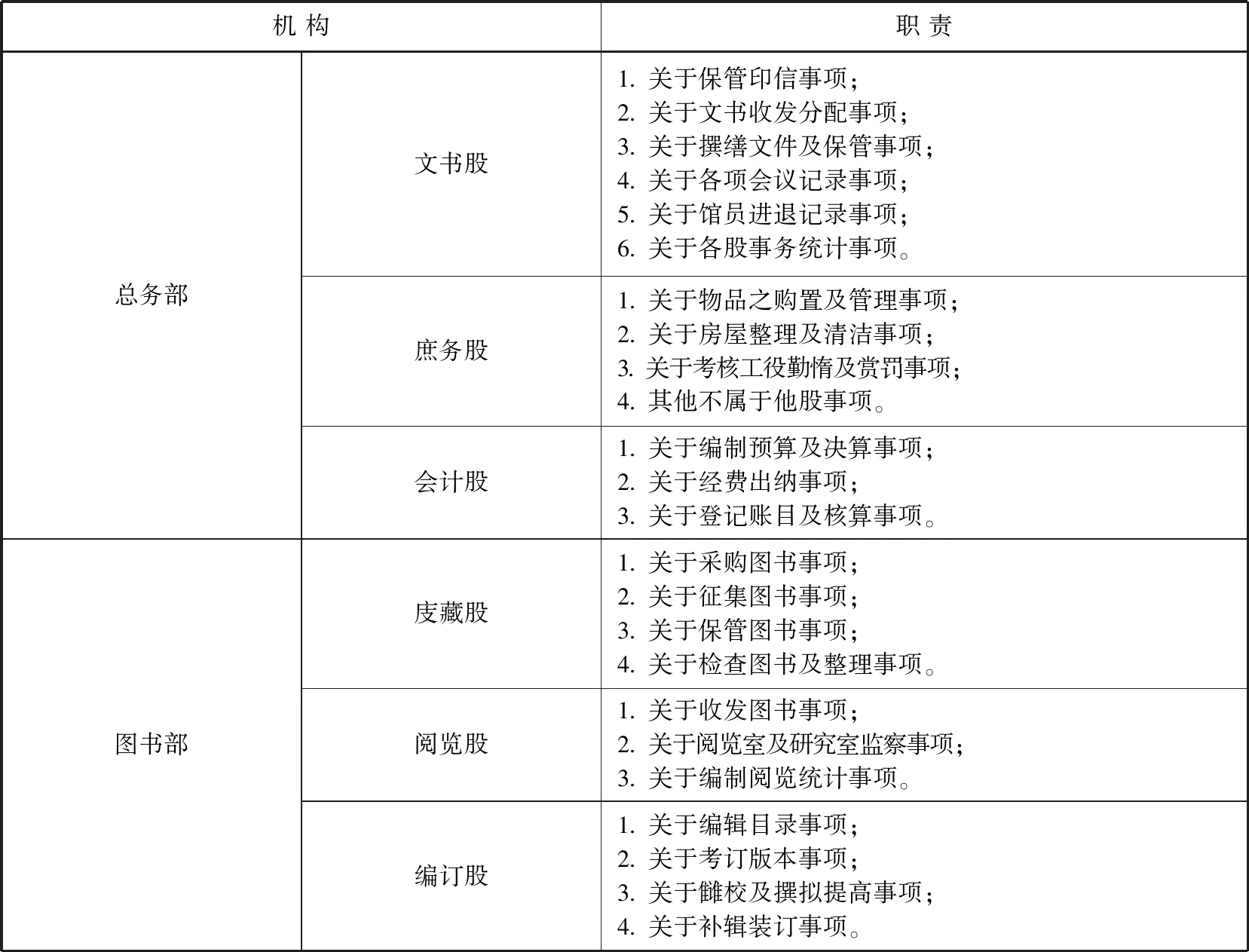

1929年5月颁布的《国立北平图书馆组织大纲》规定,总务部文书股6项职责,庶务股4项职责,会计股3项职责;图书部庋藏股4项职责,阅览股3项职责,编订股4项职责。详见表2。

表2 1929年5月《国立北平图书馆组织大纲》规定内设机构职责[8]

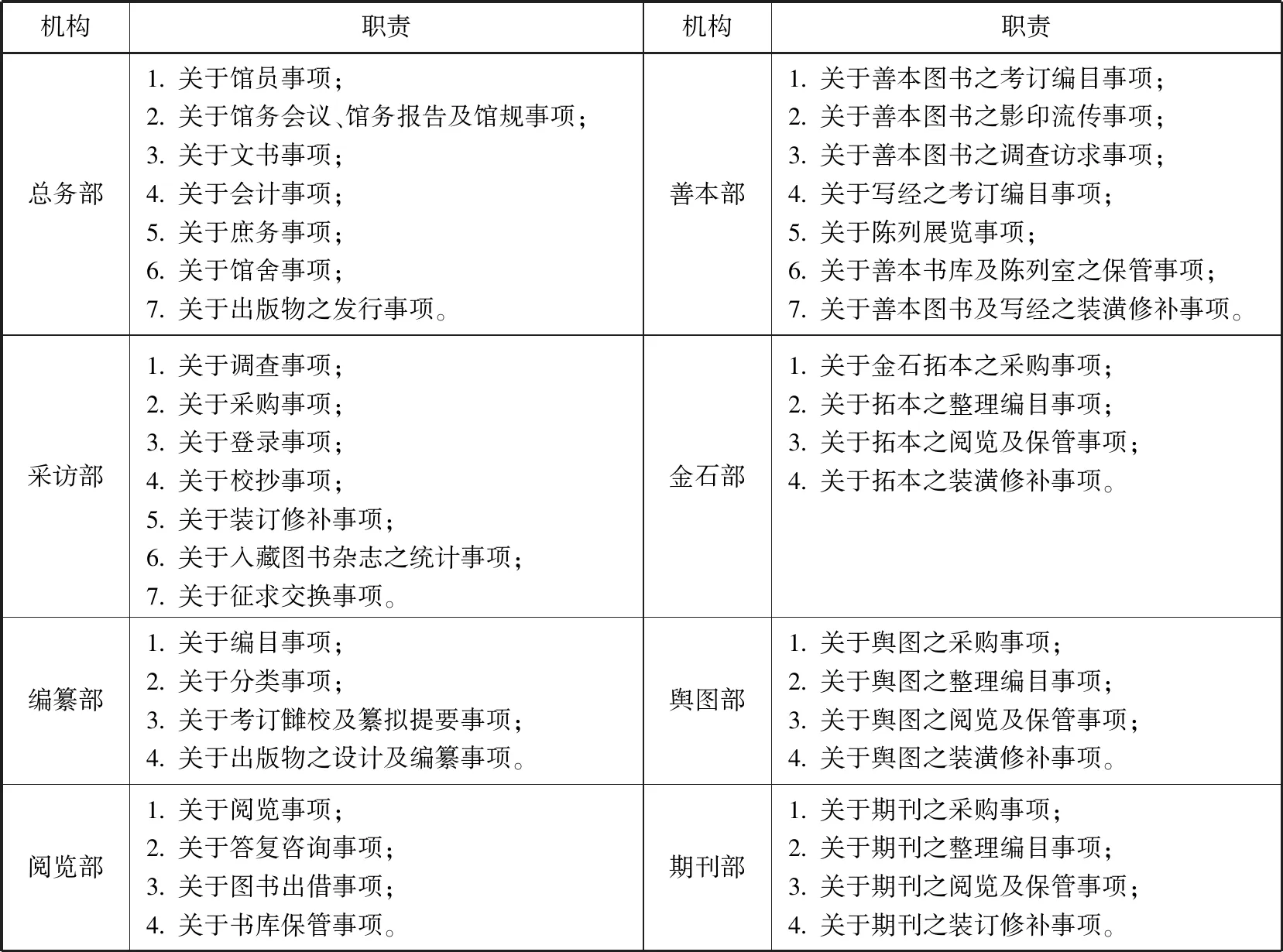

1929年11月颁布的《国立北平图书馆组织大纲》规定,总务部7项职责,采访部7项职责,编纂部4项职责,阅览部4项职责,善本部7项职责,金石部4项职责,舆图部4项职责,期刊部4项职责,见表3。

抗战时期,平馆馆务南迁后,本部和各办事处的机构职责没有政策文件明确规定。1938年3月通过的《国立北平图书馆昆明办事处工作大纲》明确的主要工作内容包括:文献采访(含新书呈缴)、编目及索引编制、文献影印及史料出版、与其他学术机关合作[17]。1939年《本馆二十八年度馆务概况》总结了迁往昆明后年度主要工作,包括:“书籍之采购”(如西南文献、西南石刻拓本、特种民族文献、抗战建国史料、西文科学杂志、西文书籍等)、“编纂及出版”(如编辑出版《图书季刊》及各类专项史料)、“阅览及参考”[7](312)。1940年7月呈送教育部《国立北平图书馆工作报告》昆明部分的主要工作包括:“国外新出书报之供给”、“固有文化之发扬”(如对于西南文献之搜求及整理)、“善本丛书及西南文献丛刊之编印”“中英文本《图书季刊》之编印”[7](302)。由此可见,昆明本部的职责主要包括文献采访、编目、整理出版及阅览服务、参考咨询。根据《中国国家图书馆馆史资料长编(1909—2008)》相关记载,上海办事处的职责主要是搜集采访沦陷区的各类文献;重庆办事处主要承担外文期刊订购采访工作,香港办事处主要承担文献采访工作。抗战胜利复员回平后,内设机构职责未见到有关史料。

3 各时期机构及职责变化的主要特点

1909年到1949年的40年间,国家图书馆从无到有,又经历了历次政治动荡以及抗日战争和解放战争,馆务工作随着政治经济环境的变化动荡起伏,其内设机构和各机构的职责也因此呈现出阶段性的变化。在前述各时期机构设置情况的基础上,可根据其变动的主要特点,将5个时期概括为三个阶段:第一阶段(1909—1923)为初始期,第二个阶段(1924—1929)为变动期,第三个阶段(1929—1949)为稳定期。简言之,机构变化可以用“由简单到完整”“由不稳定到相对稳定”加以概括,机构职责则经历了“由粗到细”的变化发展过程。

表3 1929年11月《国立北平图书馆组织大纲》规定内设机构职责[9]

3.1 初始期(1909—1923)

国家图书馆的前身京师图书馆在初创之时,呈现更多的并非是新式图书馆特质,而是古意犹存的旧式藏书楼风貌,这在其最初的机构设置中表现得非常明显。当时对于各内设机构的职责也没有做出比较明确的规定,更没有制定成文的制度加以固化。到1916年调整后,其内设机构的名称则有了比较明显的变化,更为接近现代图书馆通行的命名习惯。更为重要的是,此时各机构的职责有了明确的规定。两相对比可知,虽然在建馆初期,国势颓败、政局动荡,但国家图书馆的馆务运行还是在朝着规范化的方向行进。

观察这一时期内设机构设置和职责划分可以发现,文献建设(包括采访、编目、典藏)是最为主要的业务活动。1909年机构设置中的典藏科、纂修处,1916年机构设置中的目录课、庋藏课的命名即体现了其主要职责。至于阅览职责,从1916年的规定看,三个内设部门均有涉及:目录课承担关于阅览人之招待及统计事项和阅览室之设备整理及物品之保管事项,庋藏课承担图书阅览次数之记录及统计事项,总务课承担阅览所需的优待券及赠券管理。至于行政管理机构,则进行了整合,从1909年版的文牍、庶务两课合并为总务一课。这一时期的内设机构均为两级制,第一级为图书馆主要负责人(正副监督/馆长)及协助执行馆务的助手(提调/主任),第二级即为各内设机构。

3.2 变动期(1924—1929)

这一时期的机构设置首先值得注意的是其变动之频繁。1924年、1925年每年变动一次;至于1929年,一年之间更是凡经两变。这样的变化调整频率似乎在国家图书馆整个百余年历史上也不多见,其变动程度之大也是整个民国时期最为明显的。其次,从机构设置层级上说,这一时期内设机构从两级制变为了三级制。1924年版暂行办事细则中第一次出现了第三级机构,隶属于相应二级机构之下。三级机构架构由此确立,一直延续至今。

在1929年11月机构设置之前的几次调整中,整体机构框架没有发生根本变化,依旧是行政性质部门和业务性质部门两大类。1929年11月机构设置的主要变化在于,业务性质部门中出现了独立的阅览部门;编目部门(目录课)下出现了以编目文献特性为区分的组,使得编目分工更加细化;行政性质部门细化为了文书、会计、庶务三个。此次机构设置和相应的职责划分是1909年建馆以来变动最为明显的一次,可以说是一次全局性的重组与整合。调整后的内设机构分为采访、编纂(后改为编目)、阅览、善本、金石、舆图、期刊7个二级业务机构和总务部一个行政部门;各机构之下又分设若干三级机构,共计16个。从业务流程角度说,采访业务第一次固化为一个独立的二级机构,从而第一次完整形成了与采、编、阅、藏业务流程相一致的二级机构。阅览部下增设的参考组也将参考咨询职能用机构形态加以固化。从文献特性角度说,设立善本、金石、舆图三个二级机构,将古籍善本文献相关业务划归其中。这既适应了当时国家图书馆古籍善本类文献采访、整理、保护的实际需要,更体现出国家图书馆在保存民族文化根脉上的重要职责。期刊部的成立也是此次调整的一个亮点。民国时期期刊逐渐成为一种重要的出版形态,而其连续性的特点又对业务流程提出了与单体图书文献不同的要求。在此之前,虽然从职责上有所规定,但是依然存在交叉不清的弊端。此次设立期刊部,并明确了其对期刊的采、编、阅流程的专责,无疑提高了业务的精细化程度,提升了工作效率。

职责方面,1924年版暂行办事细则在1916年版基础上进行了局部调整,同时还明确了具体办事流程,使得各机构的职责得到进一步细化。而1929年11月颁布的《国立北平图书馆组织大纲》也对新的各级机构的职责做出了明确的界定。同时,还颁布了《总务部文书组办事细则》《总务部传达处收受文件办法》《采访部官书组办事细则》《编目部西文编目组办事细则》《编目部中文编目组办事细则》《金石部办事规程》《舆图部办事细则》等文件[7](45)。这就形成了以《国立北平图书馆组织大纲》为基础,以各部门办事细则(规程)为补充的政策框架,完整地规定了职责分工和工作流程。此后颁布的管理文件则又根据当时的具体情况,对这一框架做进一步完善。

3.3 稳定期(1929—1949)

自1929年11月的机构设置和相应职责确定后,国家图书馆经历了二十世纪三十年代的快速发展、抗战时期的馆务播迁与动荡不安、内战时期的惨淡经营与勉励维持。但是,这二十年中,其内设机构除了有些局部调整之外,基本保持稳定。1929年11月设有二级机构8个、三级机构16个。此后,一直到1949年,二级和三级机构数量及其职责基本保持不变。

4 影响机构及其职责设置的主要因素

图书馆机构及其职责的设定与调动受到多方面因素的影响,比如一定时期社会经济发展状况、图书馆社会职能及其定位、图书馆的规模、图书馆的管理理念等,可以将其分为外部和内部两方面因素加以分析。

4.1 外部环境的影响

国家图书馆历史上的第一个四十年处在中国社会前所未有的剧烈动荡与变革的时代,其诞生即源于社会变革,而其发展也不可避免地受到时代的左右。政局动荡更迭、连年战争以及经济走势的起伏都对国家图书馆的发展带来重大影响,这些自不待言。此外,社会文化的发展变化对属于文化机关的国家图书馆而言,带来的影响更为直接,这主要包括教育、出版两方面。

(1)教育方面。清末以降,教育现代化曲折推进。1905年旧有科举制度废除,以西方学校教育制度为蓝本的民国教育制度逐渐形成,从小学到大学、从民众社会教育到职业教育均得到发展。特别是20世纪20年代末期到30年代中期抗战全面爆发前,各类型教育均有较为显著的发展。同时,以中央研究院为代表的专门学术研究机关也相继建立,推动了科学技术事业的发展。教育的相对普及使得掌握文化知识的受教育者总量增加,从而扩展了图书馆的读者群体。科学技术事业的发展对相应的文献保障能力也提出了要求,在一定程度上带动了图书馆建设。同时,北平作为民国时期重要的文化中心,一向人文荟萃,教育和科学技术水平在全国处于领先地位,这就更要求同处北平的国家图书馆的发展水平要与之相适应。

(2)出版方面。清末以后,以机械化生产、市场化经营为特点的现代出版业在中国逐渐形成并快速发展。随着社会的现代化演进,特别是五四新文化运动之后,思想呈现前所未有的多元化。这些都直接导致图书、期刊、报纸等文献的生产发生了革命性的变化:一方面是文献的内容早已经突破了传统的经史子集范畴,除了人文社科类文献外,科学技术方面的文献也有了相当数量的增长。另一方面则是出版量的剧增,民国时期形成的以商务印书馆、中华书局为代表的一批现代出版机构,其生产能力早已不是传统书籍手工作坊所能比拟的。可以说,民国时期所产生的各类文献已经超过了有清一代所刊刻的文献的总和。同时,期刊、报纸这类连续出版物也是从无到有并快速发展,成为重要的文献类型。

上述变化在国家图书馆读者需求和文献资源建设方面均产生了直接影响。在读者需求方面,随着传统的科举制的废除和现代教育体制的逐步形成,具有阅读能力和需要的读者人群已经从传统文人扩大为现代知识分子、公务员、学生(大学生)等群体。同时,现代教育机构和学术机构也成为国家图书馆重要的服务对象,他们对于国家图书馆文献信息服务的便利性、及时性、丰富性和专业性的需要也必然推动图书馆不断完善包括阅览、参考咨询、社会教育等方面的服务内容。在文献资源建设方面,为了满足读者的需求,国家图书馆必然要调整其采访方针,不断加大对现当代各类文献的采集。采集文献数量和种类的增加,又必然导致文献采编及典藏环节进行与之相适应的业务调整与整合。而这些变化又会以机构设置及其职责确定加以呈现。

4.2 内部环境的影响

4.2.1 办馆理念

清朝末年,因新政而产生的公共图书馆运动催生了包括京师图书馆在内的我国第一批新式图书馆。《学部奏筹建京师图书馆折》提出:“京师创建图书馆,实为全国儒林冠冕,尤当旁搜博采,以保国粹而惠士林。”[7](20)这或可看作初创之际国家图书馆的办馆理念,但此时的办馆理念有着很重的传统藏书楼的影子。正如《中国图书馆史》所说的,此时的公共图书馆除了在名称上和向民众开放上具有公共图书馆的性质以外,无论是在藏书建设上,还是在图书馆技术方法上,甚至图书馆的管理上,大多因循传统旧制,并没有发生根本的改变[18]。进入民国时期,随着社会教育的兴起与发展,政府对于图书馆在社会教育中的作用愈加重视,对图书馆的职能定位也做出了新的规定。如1915年北洋政府教育部颁布《图书馆规程》,指出图书馆的基本社会职能,即“储集各种图书供公众阅览”[19],这在图书馆的社会职能定位上显然进步了许多。不过,考虑到北洋政府时期国家图书馆主管者的频繁更替、经费的捉襟见肘以及馆务的缓慢发展状态,政府对图书馆社会职能定位的重新认识对国家图书馆实际馆务的影响比较有限。

1929年11月的机构调整无疑是一次全面的变化,这其中也包含着主管者办馆理念的与时俱进。1925年10月,北洋政府教育部与中华教育文化基金董事会协商,合办国立京师图书馆,并签订《合办国立京师图书馆契约》。后因教育部无法正常履行相关约定,致使契约中辍,中华教育文化基金董事会自行建立“北京图书馆”,后更名为北平北海图书馆。该馆曾聘请梁启超出任馆长,袁同礼则长期主持该馆具体业务。梁先生致力于建设“中国的图书馆学”,思想开阔富于国际化视野;袁先生更有着留美图书馆学专业背景。北平北海图书馆在他们的带领下“迈出了新式图书馆的步伐”[11](39),馆藏建设方面,更加注重现当代文献及外文文献特别是科技文献的收集;文献揭示方面,研究编制新分类法,积极编制专题目录揭示馆藏;阅览服务方面,完善阅览服务内容,开展参考咨询服务。在机构设置上,成立时设图书和总务两部,1927年改两部为总务、采访、编目三科,1928年9月增设参考科以加强参考咨询工作[11](39)。这些业务的充实与调整“充分借鉴西方先进图书馆办馆经验”[11](39),使得该馆在多方面均较同时期的京师图书馆更为进步。

1929年国立北平图书馆(即原京师图书馆)与北平北海图书馆合并改组为新的国立北平图书馆,蔡元培、袁同礼分别出任馆长、副馆长,1929年11月的机构设置即是改组后的产物。由此可见,两馆的合并不仅仅是文献与人员的合并,而是办馆理念与思路的一次更新,是馆藏结构的一次优化,是馆员队伍的一次健全,是服务效能的一次提升,对国家图书馆事业发展带来的是全方位的影响。其新机构的设置既反映了两馆整合所带来的新变化,又体现了当时较为先进的办馆理念,从机构设置及其职能设定上理顺了各方面业务的关系,为各项业务的发展奠定了坚实的组织基础。

4.2.2 文献资源建设

在国家图书馆初创时,馆藏来源主要为内阁大库、国子监及南学、江南重要藏书家私藏等,同时经清廷学部调拨入藏了敦煌遗书,征集了一批金石拓本[7](10)。后又接收文津阁《四库全书》。可见当时国家图书馆馆藏的主体是古籍类文献。1916年京师图书馆开始接收出版品呈缴,“遵章送书者虽弗多,而新籍杂志及横行文字渐以入藏矣”[20]。1929年国立北平图书馆编目入藏的馆藏总数约22.7册件,其中绝大部分为古籍文献,而中文新书及外文书籍“不逮百一”[7](37)。在机构设置上即可以直接反映出这种馆藏特点。1924年颁布的《京师图书馆暂行办事细则》中,目录课下设6个组中除第三、第四组外其余4组均负责古籍类文献的编目。庋藏课下设善本、藏经、四库、普通四个阅览室,几乎全部是古籍类文献阅览室。

1929年,北平北海图书馆并入国立北平图书馆,其馆藏结构与之有着较大差异。该馆书刊采购的目的重在科学研究,因此对于各种学术资料尤其注意搜集,中文图书方面仅补充原京师图书馆所未藏的古籍图书,西文方面则重点采购自然科学图书,特别注意采购成套的外文专刊和各学科专著[7](39)。至合组前,北平北海图书馆馆藏总量已达14万余册,其中包括中文书籍74,500册,西文书籍27,000册,西文小册子33,082册,日文书籍1000余册,杂志991种3200册,地图71册又756幅,金石拓片1700余种又16包[3](15-16)。两馆馆藏的合并,较大程度上改变了原京师图书馆的馆藏结构。馆藏文献资源建设的新实际必然要求机构设置做出有利于业务优化的新调整,1929年11月国立北平图书馆在文献采访部门上的新设置正与这种复合型的馆藏结构相适应。

4.2.3 读者服务

开馆之初,由于地处偏僻等原因,国家图书馆读者服务处于时断时续的非正常状态。1909年建馆,而开馆接待读者则在1912年8月,旋即又在次年10月闭馆。1917年1月再次开馆接待读者。根据馆史记载,1917年接待读者3272人次,平均每月272人次[11](33)。当时除每周一及法定节假日、曝书日(每年15天)闭馆外,其余皆接待读者。据此粗算,每日只有10人次左右的读者量。在采取了一些措施后,到1922年,阅览人数每日平均也不过20余人次[11](33)。1924年日均接待读者92人[7](194)。这样的读者流量,确实没有必要设置专门负责阅览服务的机构。因此,在最初的十余年间国家图书馆始终没有设置专责阅览部门。到1929年时,国家图书馆的读者人次已经达到52,000人次[11](52),且服务形式也已经从单一的阅览延伸到外借、复制、阅读推广、参考咨询等。读者流量的迅速增长和服务手段的不断丰富,势必要求组建专门的阅览服务团队履行相应职责,并进而形成专责机构。因此,阅览部门的出现也就顺理成章了。

4.2.4 员工队伍

机构设置也与员工规模有关。京师图书馆初期职员规模为46人[11](11),1922年为26人[7](118),1925年为24人[21],之所以减少如此明显,当与其时的经费拮据有密切关系。史料记载,当时因薪金无着,导致罢工,部分馆务陷于停顿[7](193)。人员数量较少,自然没有必要设置复杂的机构。1931年至1937年,平馆员工人数在107—127人之间波动[7](65);“七七事变”后员工数达到135人[22]。抗战胜利复员后,行政院核定平馆人员数为118人,而平馆则希望增至150人[21]。如平馆当时员工人数距离118人相差仍较多,想必不会再行提出扩编的请求,由此反推当时平馆的员工人数基本当在核定人数上下。从20世纪30年代及之后员工队伍规模和机构设置情况看,两者也是相适应的。

5 结语

综上所述,国家图书馆在建馆之初的40年间,组织机构经历了从小到大、从简单到全面的发展之路,相应的机构职责也逐步完备。到20世纪30年代初期,国家图书馆的机构设置及其职责分工已经达到了相当的科学化程度,不仅成为当时我国图书馆界的典范,也对此后国家图书馆事业的发展奠定了坚实的组织基础和制度基础。国家图书馆今天的机构设置仍能看到当年的影子。