吴让之篆书风格特征浅谈

【摘要】篆书,相较之隶、草、真、行无疑是最早出现并且具有独立意义地位的一种书体,历经千年的沉寂,清朝成为继秦后又一个篆书兴盛时期。吴让之(1799-1870)作为清中叶继邓石如(1743-1805)之后的又一位篆书大家,地位举足轻重。通过对吴让之成熟期的篆书笔法和字法进行细致分析,以更深入地欣赏他的作品。

【关键词】吴让之;笔法;字法

【中图分类号】J292.4【文献标志码】B【文章编号】1005-6009(2020)13-0039-04

【作者简介】王明茗,南京市燕子矶中学(南京,210046)教师,一级教师,江苏省书法家协会会员,江苏省青年书法家协会会员,南京市青年书法家协会理事,江苏省教育学会书法专业委员会理事。

方小壮作《仇高驰篆书千字文》序写道:“秦李斯、唐李阳冰为篆书者楷模。自唐而下,南唐徐骑省,宋张谦仲、喻湍石足相伯仲。宋而后,有赵松雪、吴子行、周伯温、吴孟思擅名一时;明徐子仁则饮誉当代。降至清中叶后,王若林、丁敬身、钱献之、洪稚存、杨子与、吴请卿,乃至近代王福庵一脉,皆规模‘二李’——起笔藏锋敛毫,行笔中锋,收笔多垂露,笔画停匀,讲究对称,字形方整,结体疏松古拙。诸篆书名家或师《石鼓》或参钟鼎籀书,虽评者誉称‘远接前秦’‘情参钟鼎’,然工致多于神情,用笔、结体均未能标异于前贤。乾隆、嘉庆年间,怀宁邓石如出,用笔以中锋为主,悬针、垂露兼容,笔画间搭接富装饰意味且聚节奏变化,结体修长妍美,开婉约留美之先河。”

吴让之(1799-1870)是清中叶继邓石如(1743-1805)之后的又一位篆书大家,书、画、印等艺术创作中也有杰出的成就。他是包世臣的入室弟子,而包世臣又极其推崇先辈邓石如,这种关系使得吴让之的篆书直接受到了邓石如的影响。吴让之是最早受邓石如影响的篆书家,之后的赵之谦、吴昌硕、王福庵等人又受吴让之的影响,所以吴让之的地位举足轻重。

吴让之中年以后寓居泰州时,写了很多篆书作品,可谓是一“多产”的书家,笔者在尽可能多地收集他的篆书作品的基础上,拟对他比较成熟的篆书书风特征进行分析、研究。

1.执笔——转指。

关于执笔方法,包世臣在《艺舟双楫·论书一》之《述书上》《述书中》两文,详尽讨论了执笔的方法:“执笔宗小仲”“今小仲之法……而笔锋使得随指环转,如士卒之从旌麾矣”。他在《答熙载九问》中说:“盖端庄平直,真势也。古人一点一画,皆使锋转笔以成之,非至起止掣曳之處,乃用使转”。其实笔锋随着手指转动,是为了保持笔锋的聚拢,使笔锋保持在“中锋”位置。

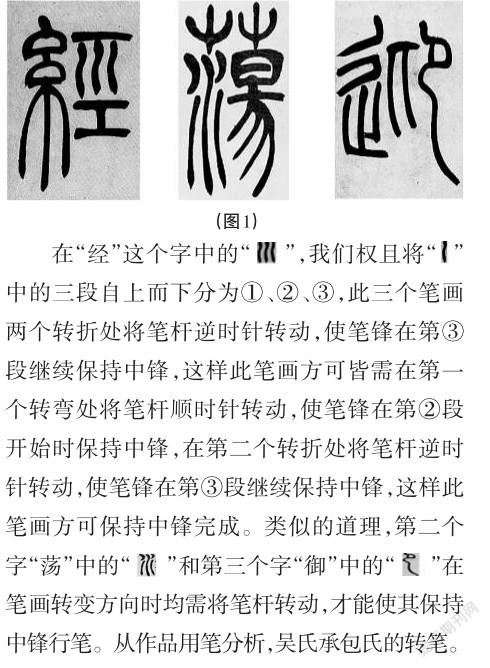

笔者从吴让之《宋武帝与臧焘敕》《梁吴均与朱元思书》《崔子玉座右铭》(见图1)三个作品中分别取一字,以第一个“经”为例字来进行分析:

2.用笔——聚毫中锋。

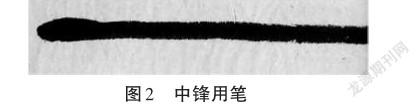

包世臣篆隶书迹留传不多,却常提及有关篆隶用笔相关语论,对吴熙载而言,这无疑是一帖良药,《艺舟双楫·论述一》的《述书上》中讲:“锐精仿习一年之后,画中有线矣,每以熟纸作书,则其墨皆由两边渐燥至中,一线细如白发,墨光晶莹异常,纸背状如针画,自谓于书道颇尽祕。纸墨相接之处,彷彿有毛,画内之墨,中间相等……”(见图2)。

此处书写效果乃用兔毫毛笔书写,“古人用兔毫,故书中有线”。所谓“墨皆由两边渐燥至中”或“纸墨相接之处,仿佛有毛,画内之墨,中间相等”。这是形容书写时,笔锋保持在笔画中央,不偏侧,故渗透纸背的笔画中间,彷彿如针画过一般,而两边至中心之墨由淡变浓。吴氏将其有关篆隶方面的理论,透过作品来呈现,运转流畅,充分的表达笔意。

关于如何运笔以求达到中锋,包世臣在《艺舟双楫》一文的《答熙载九问》篇中有曰:“篆书之圆劲满足,以锋直行于画中也;分骏发毫篆书之圆劲满足,以毫平铺于纸上也。真书能歛墨入毫,使锋不侧者,篆意也,以平铺于纸上也,能以锋摄墨,使锋不裹者,分意也。有涨墨而篆意淹,有侧笔而分意离”。

吴让之在《与魏锡曾手札》一文中亦谈道:“作书之事,无涯际,自初唐至包先生,凡几辈,自必以毫分为骨气,篆则毫聚,分则毫铺,皆见北碑,南朝亦共守此法”。由此看出,他认为篆书中聚毫中锋的用笔乃为自唐传至今的正统古法。

关于此,吴让之亦表现在他的书法实践中。他在为好友汪鋆写的《篆书韩退之诗》后自拔:“篆易于分,分法笔豪平铺;篆则笔豪在画中耳……”“笔豪在画中耳”即为聚毫(见下文图3)。此《篆书韩退之诗》是其好友汪鋆初习隶书时,请吴让之为其所写视帖:“咸丰丁巳,鋆初习分书,乃乞让之先生示以楷则”。由此可以看出吴在书写篆书时不仅自己以聚毫为之,并属其好友。

两汉时期特别是东汉时期遗留下来的大量碑版极大拓宽了书法的发展空间,成为明清两代书法创作取之不竭的源泉。而汉代碑额篆书的字法处理方式为清代篆书的发展提供了用之不尽的元素。

吴让之选择从汉碑额篆书中汲取营养是有原因的:其一,他的老师包世臣对于碑学的推崇,使他对汉碑额加以重视;其二,对吴让之影响最大的篆书家也是包世臣的老师邓石如便是借鉴汉碑的大家,“山人既至,举人以巴东故,为山人尽出所藏,复为具衣食楮墨之费。山人既得纵观,推索其意,明雅俗之分,乃好《石鼓文》,李斯《峄山碑》《泰山刻石》《汉开母石阙》《敦煌太守碑》,苏建《国山》,李阳冰《城隍庙碑》《三坟记》,每种临摹各百本。又苦篆体不备,手写《说文解字》二十本,半年而毕。复旁搜三代钟鼎,及秦汉瓦当碑额,以纵其势、博其趣……五年,篆书成。乃学汉分,临《史晨前后碑》《华山碑》《白石神君》《张迁》《潘校官》《孔羡》《受禅》《大飨》各五十本。三年,分书成”。

邓石如在金陵王族梅家八年,对碑碣拓本用功极深,并从汉碑额中汲取养分运用到篆书中,加上包世臣对邓石如的推崇,这直接使得吴让之对汉碑额更加重视。

这一师承渊源为吴让之学篆铺垫了基础,也指明其篆书发展的道路。

咸丰三年,吴让之时年五十五岁,他在临摹《礼器碑》侧条幅自识云:“咸丰三年,楚氛犯扬州,城中人未知所避。二月廿三日,贼匪千数突入,余乃仓皇出走。匣有此碑侧,六月检出临之,以消溽暑。熙载记”。

咸丰三年,太平军犯扬州,吴让之在仓皇出走之时还随身带有《礼器碑》测文,足以看出他对汉碑的重视,那么他从汉碑额中汲取营养运用在其篆书中也就再寻常不过了。也正是因为吴让之对汉碑的大量临写学习使他的篆书具有了自己鲜明的特征。

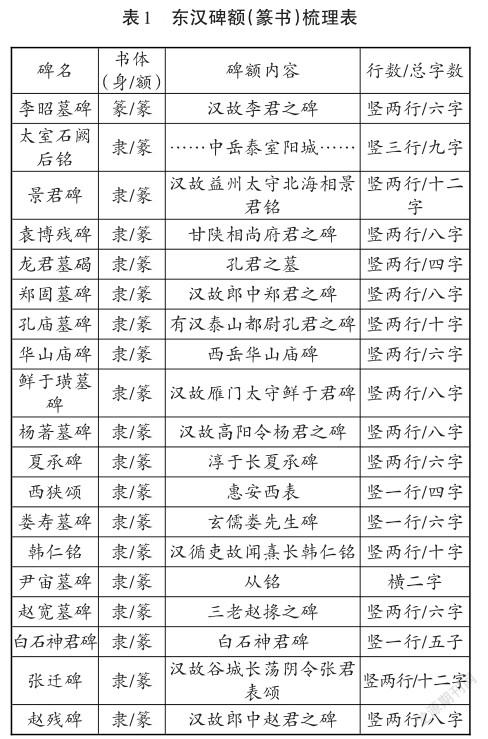

北京师范大学的杨频在他的硕士论文《汉魏两晋南北朝志盖书法研究》中对东汉碑额进行了整理,笔者在此基础之上,又对其碑额为篆书的汉碑加以梳理(见表1)。

通过分析汉碑篆额并与吴让之篆书进行对比分析,我们可以得出吴让之借鉴汉篆额后,其篆书在字法上有以下特征:

1.轉折处搭接处理。

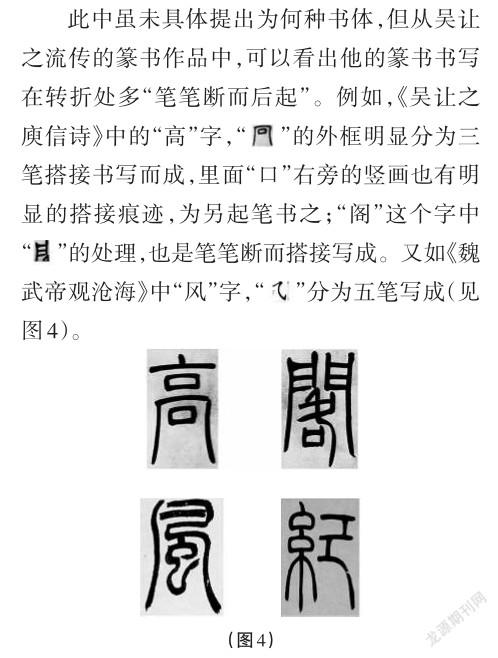

《清史稿》载曰:“吴熙载初名廷扬,以字行,后又字让之,江苏仪征人……运锋使笔毫平铺纸上,笔笔断而后起。结字计白当黑,使左右牝牡相得,自谓合古人八法、九宫之旨”。

2.收笔处垂露出锋处理。

笔者在搜集吴让之的跋文时,发现吴让之在《汉西岳华山庙碑》“长垣本”中曾题:“在咸丰元年曾见此碑于袁浦,同治三年在海陵于沈君旭庭寓三次见之。幸甚!仪征吴让之”。并且在沈旭庭临摹双钩《汉西岳华山庙碑》的“长垣本”后面也有吴让之的题跋:“余见今世所摹华山碑甚多,以己氏复刻与者为最善,浑处多而削露少,使深于诸碑自揣之;真本宇内仅三,一为茞林中丞所得,一归阮文达公,一归刘燕庭方伯。咸丰中皆陆续见之,今年寓海陵于旭庭处,晤方伯嗣君载青复出,原本见示且置旭庭处。累月,旭庭覃精句抚此册,授诸家所刻尤善,盖旭庭精于八分又有真本在目,故当胜也,安得余力刻之,以公同好乎。同治三年,岁在甲子秋八月,真州吴让之”。

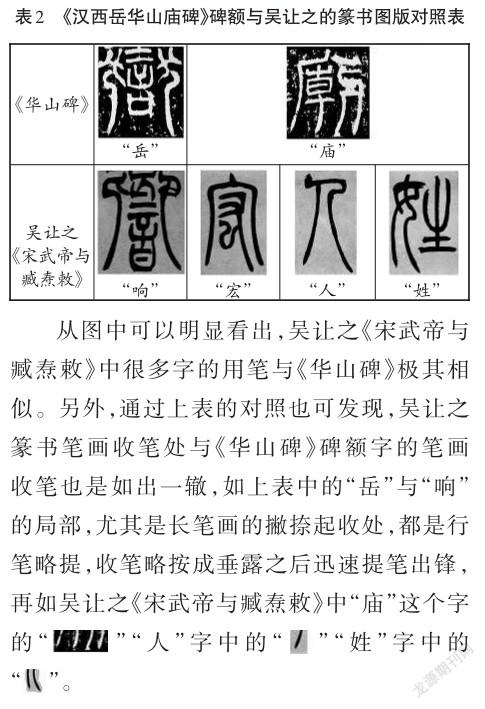

吴让之在两本皆有跋语,无疑说明他对此碑尤为喜爱和重视,从此可推测出他对《汉西岳华山庙碑》篆碑额应有所借鉴。以下将《汉西岳华山庙碑》碑额(以下简称《华山碑》)与吴让之的篆书进行图版对照(见表2):

综上分析,吴让之学习邓石如向汉碑额篆书借鉴,运用到自己的篆书中,将转折处搭接处理、收笔处垂露出锋处理,从而形成了自己独特的风貌。